在谢赫《画品》①序中“应物象形”是其“六法”的第二法②。在后人对“六法”的论述中,张彦远《历代名画记》卷一《论画六法》篇无疑是最早和极为重要的一篇。但是在张彦远的论述中,重点是“气韵生动”,似乎只有“夫象物必在于形似”是关乎“应物象形”的,实际上并没有对“应物象形”的所指予以明确说明。也许正是这个“形似”的表述使后人对于“应物象形”的理解往往局限于此。

我们先来梳理一下民国以来对于“应物象形”的主要论述和观点。

画家林纾的《春觉斋论画》初刊于约民国初年的北京《平报》③,现将所论“应物象形”一节录出如下:

清 居廉 绣球蝴蝶 26cm×25cm 广州艺术博物院藏

三曰应物象形。夫象形之至肖者,似无若西人之画,不惟有影,而且有光。欧洲名人手迹,前此百余年,已有以万镑求取一帧者,今当益知其罕。然持以市之华人,但视若常画,不知贵也。不知西人之于画,有师传、有算学、有光学,人但悦其象形以为能事,正不知其中亦正有六法在也。此诀元人得之。元人之作人物,神情意态,栩栩如生,即踵趾之间用力与不用力,亦加留意。明人如仇十洲,尚存遗法。至前清之陈老莲诸名公,则但写其高情远韵,不讲象形。独南沙之写翎毛,匪一不求其肖,则真悟到应物象形之法矣。④

清 居廉 绣球蝴蝶 26cm×25cm 广州艺术博物院藏

此段论述实际只论及“象形”并未对“应物”有所解释。其论“象形”重画中之形与真实所见之“肖”,推重西画“不惟有影,而且有光”,指出“西人之于画,有师传、有算学、有光学,人但悦其象形以为能事”,“算学”“光学”是指其画中物象循科学规律。林纾卒于1924年,当时西画在被动输入和主动引进的共同作用下已经进入中国的社会生活,林纾的山水创作虽循传统一路,但也主动增强了光影的变化,留下了时代的烙印。其说西画“其中亦正有六法在也”则是牵强,是在为西画画法的引入国画寻找理由。“踵趾之间用力与不用力,亦加留意”固然是对人物细节的照顾,但并非是元人的普遍状况,宋人人物重细节的也有类似情况,但绝非西画光影、透视逼真之法,谓元人得“此诀”(西洋画法之诀),甚无道理。而所论“南沙”(蒋廷锡)对于所绘花鸟的逼真表现,是他主动学习郎世宁画法的结果,其所谓“真悟到应物象形之法”实并非国画“应物象形”本义。

二十世纪早期美术院校教育的重要倡导和实践者刘海粟在其《中国绘画上的六法论》中说:

以六法中应物象形随类赋彩并为写实,我觉得最为适当。形与色都是表出对象之真实性的必要条件。物与类正是指对象而言,物与类所寄托的乃是形与色……⑤

元 王蒙 太白山图 28cm×238cm 辽宁省博物馆藏

“写实”的艺术处理在西方艺术中与现实主义的表现手法紧密联系在一起,在民国时期“现实主义”即被译为“写实主义”。“写实”是与“写意”相对的概念。在古画论中有“工笔”“意笔”相对之称,也有“写意”的说法,但以“写实”与“写意”相对之称也始于民国时期,显然是受西方文艺理论的影响。很明确,刘海粟所谓“写实”就是指现实物象通过形与色的真实性再现。

宗白华在《徐悲鸿与中国画》中说:

此六法中之应物象形与随类赋彩,即是临摹自然,刻画造化中之真形态。⑥

这里的“自然”,是现代汉语中的“自然界”,非古代文献中“自然”之本义。此处之“造化”即是指此“自然界”中的“自然物”而非中国古代画论之中的“造化”本义,“造化”也是一个被时代篡改内涵的词,“真形态”之“真”是逼真的真,不是古画论中的“真”。宗白华在此文中还说:

且认定一切艺术当以造化为师;故观照万物,临摹自然,求目与手之准确精练。(在柏林动物园中追摹狮之生活形态,素描以千数计。)有时或求太形似;但自谓“因心惊造化之奇,终不愿牺牲自然形貌,而强之就吾体式。宁屈吾体式而全造化之妙”。斯真中国绘画传统之真旨。⑦

此处“求目与手之准确精练”的就是西画“素描”的表现手段。所引徐悲鸿自述的话明白地告诉我们“造化之妙”即是与人相对的“自然形貌”之妙。而“终不愿牺牲自然形貌,而强之就吾体式。宁屈吾体式而全造化之妙”之说是西画主客体分离的思维方法。

美术理论家俞剑华在《国画研究》一书中认为:

所谓应物象形,乃与实物相比较,有无谬误。⑧

按照景物之形状,画为素描,即应物象形是也。⑨

他的表述非常明白,与上面两位无二致。

元 盛懋 山居纳凉图 121cm×57cm 美国纳尔逊•艾金斯艺术博物馆藏

美学家邓以蛰着有《六法通诠》一文,现将其中论“应物象形”一段录出:

至应物象形,乃为画之开始。盖画物之形,必先取其轮廓,如今之素描然者,此非笔画不能为矣。观汉人之石刻画如孝堂山、武梁祠等,其人物车马,描写之力可谓极其生动自然,无复类之如图案者可比;但无不以笔画线条以出之,魏晋六朝之人物画如顾恺之之《女史箴图》之画法无不如之。乃至唐宋元之山水画,其主要之山与石之画法,所谓皴法,亦皆从笔画线条始。董其昌《画旨》有云:“唐人山水皴法皆如铁线,至于画人物衣纹亦如之。”唐时山水皴法一如衣纹;其为细长之线条,可知也。五代荆浩将线条缩短并稍加宽为小披麻,董源则使松散并更拖长谓之大披麻。至若北宋范宽之雨点皴,郭熙之卷云皴,元之赵子昂之荷叶筋皴,王蒙之解索皴,皆披麻之变体也。至于斧劈皴,其始亦不过下笔首重尾轻,形似丁头,谓之小斧劈皴,唐宋之间画家皆用之,及南宋李唐扩而充之,遂为大斧劈皴;马远、夏圭皆师之,而夏圭更兼带水搜⑩,谓之拖泥带水皴,又曰带水斧劈。皴法虽各家不同,树法则各家相通,枝干用中锋笔画有如篆书,赵子昂所谓“石如飞白木如籀”者是矣。画叶之法则用攒,点,簇,擢,夹笔,空勾,一皆舍笔画莫由。宋时画院,写生之作如花卉翎毛,以徽宗好之下必有甚焉者,可谓穷妍极工,虽有浓丽之敷色,一是皆以笔画为主;间有所谓没骨法者,亦若梁时张僧繇之没骨山水,偶尔援绘入画,试一为之,非通则也。花卉,翎毛,人物,山水应物象形莫不包之,然是等之为画也一皆发轫于笔画线条,而笔画线条之力又能得物之自然与生动,无复图经之“类”之可比;然,则应物象形已属笔画之事,而非随类赋彩所能为力矣。

清 居巢 红蓼青蛙 19cm×53cm 广州艺术博物院藏

邓以蛰曾说“窃尝以为气韵生动,骨法用笔,经营位置,为我国画学无上原则,他若传摹移写,只能附之于经营位置;随类赋彩,应物象形,则只能附于骨法用笔”。上段文字论“应物象形”主要叙述线条、皴法、笔墨形态的发展演变,故说“则应物象形已属笔墨之事”。又在此文的“结论”中说:“神之难于捉模,所得多寡有恃于画家之工夫本领,除此一点,则传摹移写、随类赋彩、应物象形三法皆主于外界,而有对象焉,画既有对象,则以得象之似为先,故曰形似。”又说:“画至表现,则自内而外矣,外界物形人人所见悉同,若只求象得其形,自今言之,虽照像机优为之,此亦可谓应物象形之初步也。” 故其文末图示为“应物象形=形似”,即所谓“至应物象形,乃为画之开始。盖画物之形,必先取其轮廓,如今之素描然者”,以此可知,在他看来“应物象形”只是画的初始阶段。

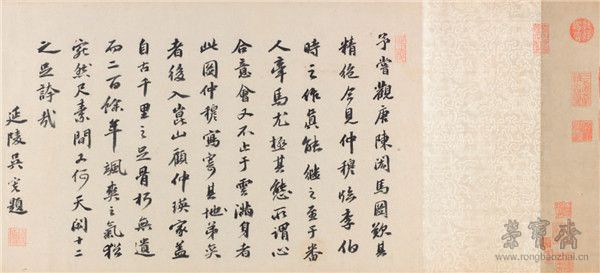

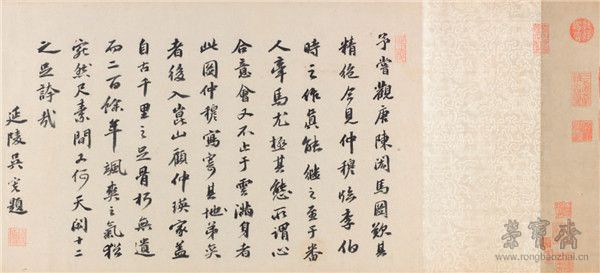

元 赵雍 摹李公麟《人马图》 32cm×74cm 美国佛利尔美术馆藏

邓以蛰的表述有其混乱之处。既然“应物象形”与“形似”相等,则“形似”的要求是不能归于“骨法用笔”的。“形”是对象,“似”是目的,而“用笔”则主要是表现手段。其将“应物象形”定为“形似”的理由是:“传摹移写、随类赋彩、应物象形三法皆主于外界,而有对象焉,画既有对象,则以得象之似为先。”据此是否可以认为在邓先生看来中国画的物象表现是对象化的处理呢?在中国传统艺术中不存在表现物我分离的所谓客观对象的,观此全文及邓先生的其他论述知其认识亦并非如此。显然,此处的表述是有问题的。有必要对“传摹移写、随类赋彩、应物象形”这三法予以进一步论述。

元 赵雍 摹李公麟《人马图》 32cm×74cm 美国佛利尔美术馆藏

邓以蛰所称的“传摹移写”应作“传移模写”(四库全书本《古画品录》)或“传模移写”(《中国书画全书》第一册《古画品录》据津逮秘书本)。《图画见闻志》宋刻配元抄本亦作“传模移写”,四库全书本《图画见闻志》作“传摹移写”,明唐志契《绘事微言》亦作“传摹移写”。“传摹移写”应该是对“传模移写”之传改,其原因也是比较容易理解的,因为一般都错误地将“传移模写”理解为临摹、复制前人画作。董欣宾、郑奇邓以蛰认为:“画之用笔之法实与书法相通,故重骨法。骨法者,在乎手运笔而心使之,所谓心手相应,乃能创出种种笔致,此之谓骨法也。”(邓以蛰《六法通诠》,见《邓以蛰全集》,229页,安徽教育出版社,1998年)见《中国书画全书》,第一册,468页。

刘海粟论谢赫评刘绍祖语:“这里的传写是模仿古人的制作。”(刘海粟《中国画中的六法论》,引自《南京艺术学院学报(美术与设计)》,第2期,2006年。)俞剑华在《国画研究》中作“传移换写”:“传移换写四字,普通多解为临摹,其实此中大有研究,并非临摹一法。窃意此四字,乃各为一法。传者师之所授。或为口诀,或为稿本,或为笔法,须服膺勿失,学而时习,要在亦步亦趋,作基本之练习,无自由活动之余地,积久则自有进境。移者乃临摹之第二步工夫,即将古人稿本,依其长短大小,移入我之画幅,所谓照式临摹也,虽大体无变而细微部分已有不少更改。至于第三步之换则更进一层。稿本大者,我或换写为小,稿本长者,我或换写为短;或左右变换,或前后颠倒,或补其不足。或删其多余。是则以古人为材料而加以去取,将古人之面貌,换为自己之精神者也。三法既备,临摹之能事已毕,若不求写生,则离稿不能作画。故必须继之以写。写者先写生,写生既熟而后写意,于是从事创作,而后始能进而研究经营位置以上五法。是传移换写乃仅为初学而设,后人竞以临摹为终身作画之目的,岂不谬哉。”(广西师范大学出版社,49页,2005年。初版于1940年,商务印书馆)其于“换写”本已非原文,又加臆解(其于1957年人民美术出版社版《中国古代画论类编》则作“传移模写”)。刘纲纪认为:“它原是魏晋南北朝以至唐代复制名画(或名书)的一种技术。顾恺之和张彦远都曾谈到过这种技术。传写所得的画,‘既可希其真踪,又得留为证验’(《历代名画记》),就像我们现在的绘画复制品、敦煌壁画的摹品一样,所以谢赫说最善传写的刘绍祖,时人曾经给他一个绰号叫‘移画’。谢赫正确指出,传写是‘述而不作,非画所先’。但这在当时终究是一种难能的技术。谢赫在‘六法’之后附上‘传移模写’一法,大约是为了使具有这种难能技术的人也能在‘画品’中占一席地位。”“后世把‘传移模写’解释成通过名作的临摹而向传统学习,是一个新的解释,也可说是‘六法’的含义的一个新发展。它使作为我国绘画理论体系的‘六法’中包含了向传统学习这一正确的思想,从而使作为我国绘画理论纲领的‘六法’更为完善。直到今天,‘传移模写’也仍然是我们向传统学习的重要方式之一。”(刘纲纪《中国书画、美术与美学》,295、296页,武汉大学出版社,2006年)陈传席认为:“传移,就是模写。即把原有的绘画作品传移到另一张纸绢上,成为同样的新画。谢赫评刘绍祖:‘善于传写’,‘号曰:移画’。又说他‘然述而不作,非画所先’。看来,‘传移’就是复制古画(或曰旧画)。传移时先将新绢(或纸)蒙在原画上,照着勾,然后揭开,模仿原画着色。虽说是复制,但仍要一定的绘画基础。所以,‘传移’又叫‘模写’,按模而写也。顾恺之有‘模写要法’,专谈如何模写的。模写优秀绘画作品时,同时也学习了原作者的绘画方法。所以,后人解释‘传移’,就是学习传统,也是对的。”(陈传席《中国绘画美学史》,133、134页,人民美术出版社,2000年)后人对前人的所述的解释会不断地生发和添加,同时会不断地偏移原意,甚至完全篡改,对于“六法”来说这更为突出。

指出了这种错误认识产生的“起点”可能是后人对《古画品录》中评述刘绍祖的那段话的误解。原文为:

善于传写,不闲其思。至于雀鼠,笔迹历落,往往出群。时人为之语,号曰移画。然述而不作,非画所先。

元 佚名 山奕侯约图 107cm×54cm 辽宁省博物馆藏

董欣宾、郑奇认为:“‘传写’‘移画’,不等于‘传移模写’,因此,谢赫这里批评‘传写’式的‘移画’为‘述而不作,非画所先’,并不是对‘传移模写’的批评。”实际上此处的“传写”与“移画”正是指“传移模写”。我们必须注意谢赫在《画品》述六法之前文句:“图绘者,莫不明劝戒、着升沉,千载寂寥,披图可鉴。”其所论当主要是指人物画,这是符合绘画发展历史事实的,“传移模写”是指在画面上表现人物形象。原文中“善于传写,不闲其思”是肯定性的表述,“不闲其思”即想尽各种办法,不断探索的意思,董欣宾、郑奇1969年“不动脑子进行再组再造”的解释是毫无道理的。董、郑认为:“谢赫在这里也没有认为‘传写’‘移画’就是临摹、复制,而只是指出‘传写’‘移画’为‘述而不作’。所谓‘述而不作’,恐怕不可以看成为临摹、复制,而应看成是对客体对象的如实描写,即不经过心理之再组再构的加工创作。”确如董、郑所论,“述而不作”是指对人物形体的如实描绘。在《画品》中处处可见谢赫对于画面人物精神风貌表现的肯定和赞扬,其心目中要求对人物的表现不止于形而作精神的表现,因此这确是谢赫对刘绍祖“所长”的批评。董、郑指出不能将“传写”和“移画”看作是“临摹、复制”的观点是正确的,谢赫在文中并没有论及临摹和复制。而将“传写”与“述而不作”等同起来的认识是有问题的。按谢赫的行文,“善于传写”而后才有“时人为之语,号曰移画”的结果,是相承关系,这其中省略了一个条件,即“过于如实”地传写,这才导致了“非画所先”的批评。

元 赵孟 二羊图 25cm×48cm 美国佛利尔美术馆藏

从整体来看,谢赫以“六法”为标准将画家分为六品展开论述,是对画家创作水平和风格的总体认定,“虽画有六法,罕能尽该”,应该说“六法”是可以同时施用于评判一个画家的总体水准或者某一件具体作品的品评标准,如果将“传移模写”理解成临摹和复制,那么“六法”就不能成为一个同一指向的整体标准了。张彦远所谓“至于传模移写,乃画家末事”,虽未明言,显然已经将其作为临摹、复制来理解了,这是历来误解的源头。笔者认为“传移模写”是对人物画绘画方法的基本表述。这四个都是动词,以“写”为作画的具体实施,而“传、移、模”是具体的要领和要求。在这三个词中,“传”和“模”(效法)是画者对对象的主动把握,所“传”与所“模”的过程和结果都是主观对所见客体的主动选择和处理,“移”字从表面看似乎更为客观一些,但实际上在移的实施之前仍然有取舍的问题,因此邓以蛰将“传移模写”认为是“主于外界”并不确切。

历来对于“随类赋彩”的理解还是比较一致的,其中以阮璞对“随类”的解释最为具体、清晰,现录出如下:

“随类”一词与“应物”一词可说是互文一意。只因讲求对仗。上句既言“应物”,下句只好变换说法。不言“随物”而言“随类”。《周易》上说:“随之时义大矣哉”。(按:此从王肃本)。《周礼•冬官》郑玄注“天时变”云:“‘天时变’,谓画天随四时也”。后来唐贾公彦疏云:“先郑云……者,天逐四时而化育,四时有四色,今画天之时,天无形体,当画四时之色以象天……”。可能谢赫的“随类赋彩”,就是出于《周礼》这条郑氏注。“类”字在这里实作“物”字解。李善注《文选》陆机《叹逝赋》引《河图》曰:“地有九州岛,以包万类”。“万类”义即万物。王羲之《兰亭序》:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”。这里的“品类”就是指的众物,上句既说“宇宙之大”,下句就对以“品类之盛”。其实“宇宙之大”就是“天之大”,“品类之盛”就是“物之盛”,“随类”也就是“随物”。

清 居廉 岁朝图 118cm×30cm 广州艺术博物院藏

阮璞又说:“‘赋彩’的‘赋’字前人都将它解释为布、铺、敷、傅,故有的人将‘赋彩’写成‘敷彩’‘傅彩’,等等”。因此,直接一点讲“随类赋彩”就是“随物敷彩”。此法较之“传移模写”是更为具体和明确的绘画方法,说此法“主于外界”倒还说得过去。

现在,我们回过来看“应物象形”。我认为在古代论及“应物象形”的画论中应该特别重视的是宋黄休复的《益州名画录》。《益州名画录》最为重要的贡献就是对“神、妙、能、逸”四格内涵的界定。黄休复对这四格的表述中“逸格”“神格”和“能格”三格均明确涉及画中“形”的问题。现将对这三品的表述录出如下:

画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故目之曰逸格尔。

大凡画艺,应物象形,其天机迥高,思与神合,创意立体,妙合化权,非谓开厨已走,拔壁而飞,故目之曰神格尔。

画有性周动植,学侔天功,乃至结岳融川,潜鳞翔羽,形象生动者,故目之曰能格尔。

徐复观对“拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘”的解释如下:

“拙规矩于方圆”,是以规矩之于方圆为拙;此即朱景玄之所谓“不拘常法”。“鄙精研于彩绘”,是以精研于彩绘为鄙;这是在颜色上超越了一般的彩绘,而归于素朴地淡彩或水墨之意。

徐复观对“笔简形具,得之自然”的解释是依据黄休复对列为“逸格”的画家孙位的叙述,谓:

“三五笔而成”,即所谓“笔简”。“如从绳而正”,

“势欲飞动”等,即是“形具”。“并掇笔而描”,即是“得之自然”

(本文作者为北京师范大学艺术与传媒学院讲师、中国美术学院美术学博士)

(期刊责编:唐 昆)

(网站责编:简 琼)

未完,欢迎订阅《艺术品》2015年8月刊,订购电话:(010)63036971