生命短暂而艺术长存。艺术有着超越时空的不朽魅力,是人类生命的一种延伸,既是人们通向理想的媒介,也是社会与个体现状的载体。

伟大的人物总是能在庸碌之世为人们带来一丝希望之光,仿佛生命的存在与永恒并不是一种颠倒痴幻。然而伟大的历史创造者—英雄—总是被常人冠以“悲剧”的色彩,因为人们总希望为自身的平庸制造借口:英雄的成功必然需要经过艰苦卓绝的磨练,必须要有一番痛彻心骨的牺牲。在西方和东方伟大的历史学家都因为其“天才”而饱受身体缺陷的折磨,如荷马、左丘和司马迁。似乎失败者更受同情和传唱,如屈原、项羽和拿破仑。

在当下的世界,特别是在被当代艺术的喧嚣烦扰的中国,很多人心中名垂青史的艺术家似乎都应该如凡•高那样,活着的时候籍籍无名、不名一钱,死后才被后人推崇备至,比肩圣人;似乎很早就德艺双馨的艺术家都只是一时喧嚣的弄潮儿。其实仔细研究艺术史就会豁然释疑,凡•高这样的备受磨难的艺术大师毕竟是少数派。

毕加索 亚维农的少女 244cm×234cm 布面油画 1907 年 美国纽约现代艺术馆藏

毕加索 亚维农的少女 244cm×234cm 布面油画 1907 年 美国纽约现代艺术馆藏

中国绘画大师如顾恺之、吴道子、马远、梁楷、赵孟、倪瓒、文徵明、仇英,都是在世时遍誉满天下,锦衣玉食。无独有偶,西方的文艺复兴三杰—达•芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔—一个比一个更受当世权贵的追捧。更无需说在提香之后,艺术家地位被神圣化(高于权贵)的时代了;维拉斯贵支、鲁本斯、大卫、安格尔、德拉克洛瓦活着的时候都没有经历过生活上的贫穷和声誉上的大起大落。所谓的凡•高式磨难并不是艺术家不朽的奥秘,艺术家之所以被永垂青史还是主要取决于其艺术创作对人类文明进程的影响力。

毕加索 马戏团之家 212.8cm×229.6cm 布面油画 约1905 年 美国华盛顿国立画廊藏树

毕加索 马戏团之家 212.8cm×229.6cm 布面油画 约1905 年 美国华盛顿国立画廊藏树

毕加索是20世纪最具影响力的艺术家之一。虽然在他之前有凡•高、塞尚、高更,在他之后有安迪•沃霍,但空前绝后的是,毕加索的确无愧为人类艺术彻底走向现代主义的推动者。他的艺术实践比“后印象派”三大家更激进,彻底推翻了“文艺复兴”以来欧洲艺术的原则:单点透视、叙事性和美感。他在“蓝色时期”经历过一段短暂的悲伤和困苦,之后便成为艺术的话题制造者,不但引无数的文人墨客竞折腰,而且备受赞助人和藏家的提携。世界各大美术馆都以收藏毕加索的作品为荣,而在市场上毕加索的画作竞拍也屡创新高。那么赢得生前身后名的毕加索是在什么时候奠定其艺术先锋地位的呢?让笔者惊异的是,毕加索最具标志性和颠覆性的“立体主义”形成的时期,正是这位艺术家步入而立之年之际。如果说凡•高对自由的选择是“孤独的执着”,那么毕加索的抉择则是“多情与多变”。

一路走来的天才

毕加索出生在艺术世家,父亲曾经是艺术博物馆的管理员(curator)后来又在一所艺术学院担任教师。毕加索自7岁起就开始接受父亲的系统绘画训练。和凡•高完全不同的是,毕加索自小就天赋异禀,他在艺术学校的成绩名列前茅无可挑剔。据说他的父亲在仔细观察毕加索的笔法之后,惊异地丢掉了自己的调色板和画笔,并发誓放弃绘画,因为儿子作为画家远比他出色,他已经没有绘画的理由了。

毕加索 马戏团之家 212.8cm×229.6cm 布面油画 约1905 年 美国华盛顿国立画廊藏树

毕加索 马戏团之家 212.8cm×229.6cm 布面油画 约1905 年 美国华盛顿国立画廊藏树

毕加索出生于1881年,“世纪之交”(fin de siècle),此时进入帝国主义阶段的西方文明已经完成了对世界的瓜分,这也使得西方思想界的视角由扩散式的对外观察转向对自己内心的审视。文艺界则由过去的“浪漫主义”“ 现实主义”过渡到“象征主义”,注重对人性苦难的挖掘。“世纪之交”这样的时代精神和公共认知与西方基督教“末日审判”的意识也息息相关。十六世纪初的弗洛伦萨就出现过因末世恐慌带来的文艺复兴毁坏运动,美第奇家族被放逐,波提切利不惜自毁画作以应时局。二十世纪的艺术世界也同样出现了这样的恐慌,这种对生命和文明不确定性的焦虑较好地体现在了毕加索早年的创作中。

毕加索 老吉他手122.9cm×82.6cm 木板油画1903—1904 年美国芝加哥艺术博物馆藏

毕加索 老吉他手122.9cm×82.6cm 木板油画1903—1904 年美国芝加哥艺术博物馆藏

1900年,19岁的毕加索的画作代表西班牙参加了在巴黎的世界博览会,不久巴黎的两家画廊就开始代理毕加索的画作;1901年5月,20岁的毕加索就在巴黎举行了个展;5年后美国的藏家格特鲁德•斯坦因(Gertrude Stein)把毕加索捧到了新艺术大师的高度,和她旗下的另一位大师“野兽派”开创者亨利•马蒂斯(Henri Matisse)相提并论。马蒂斯要比毕加索大12岁,因此毕加索俨然已经是当时新艺术的王者。1906年,毕加索所作的《格特鲁德•斯坦因画像》已经呈现出“立体主义”的端倪了。虽然这幅画与之前的“蓝色时期”和“粉色时期”一样还保留了一些写实技法,并且人物的姿态还带有一丝“古典主义”意味,左右眼睛的不同也蕴含了中世纪基督画像的那种神秘主义色彩,但是毕加索显然已经不满足于对整个欧洲绘画的探索了。在“蓝色时期”,他探索了宗教绘画所表现出来的那种慈悲,尝试了格列科(El Greco)的那种扭曲的悲情,还运用了传统象征意味浓厚的手势来表现“世纪末”的一种集体和个体的危机感。到了“粉色时期”,他开始尝试把法国式的柔和、情欲和色彩融入到创作中,从普桑、洛可可到安格尔。他学习的对象由于基数庞大,以至于无法让图像学家把他某一幅作品的模仿对象清晰地做一一对应。毕加索毫不掩饰地夸耀道:“艺佳者借,艺绝者窃。”窃艺者无声无息便能博采众长,而借艺者则有拾人牙慧之嫌。当欧洲图像史不再能够满足毕加索的时候,很自然地他便会跨越欧洲艺术体系,把窃技的目标投向“原始艺术”。毕加索作为模仿大师对一切艺术都有浓厚的学习兴趣,不可谓不多情;但是他又不拘泥于一种框架,往往在吸收大量的绘画元素后便天马行空速成一系,不可谓不多变。“蓝色时期”持续了近5年,“粉色时期”则不到两年。1908年到1914年的6年间,“立体主义”的变化也叱咤风雷般地变化着,不仅挑战了绘画,而且还颠覆了语言指示和物质特性等概念。如果从后来的“结构主义”观念回顾那6年间的“立体主义”,毕加索在30岁左右的艺术创作无疑是一种用视觉手段对人类认识构架的洗牌式定义。

关键时刻

英国著名艺术批评家约翰•伯杰(John Berger) 的《毕加索的成与败》是一部备受关注的写毕加索的专著,因为伯杰基于对毕加索的崇敬而对艺术家的一些不足提出了批评。该书初版于1965年,当时毕加索还健在,其声望没有一位在世的艺术家能与之比肩,其泰斗的地位也无人可以撼动,毕氏的生平成就俨然已被神化。而伯杰的著作却把毕加索从神格拉回到了人格,于是乎对伯杰的口诛笔伐也此起彼伏。关于这本书的学术价值本文在此不作评述,笔者觉得值得关注的地方却在于伯杰在1989年的该书第二版序言中作的自我批评:

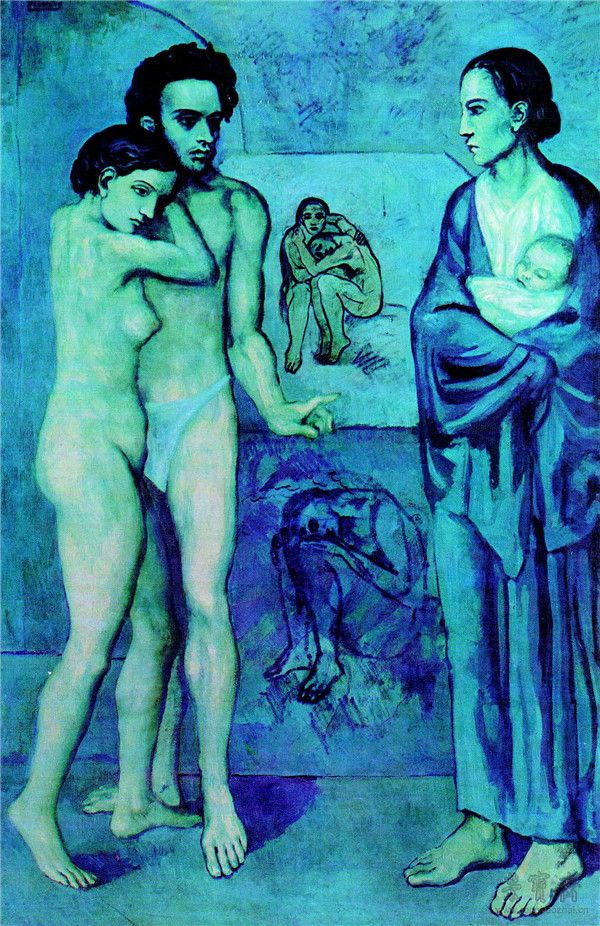

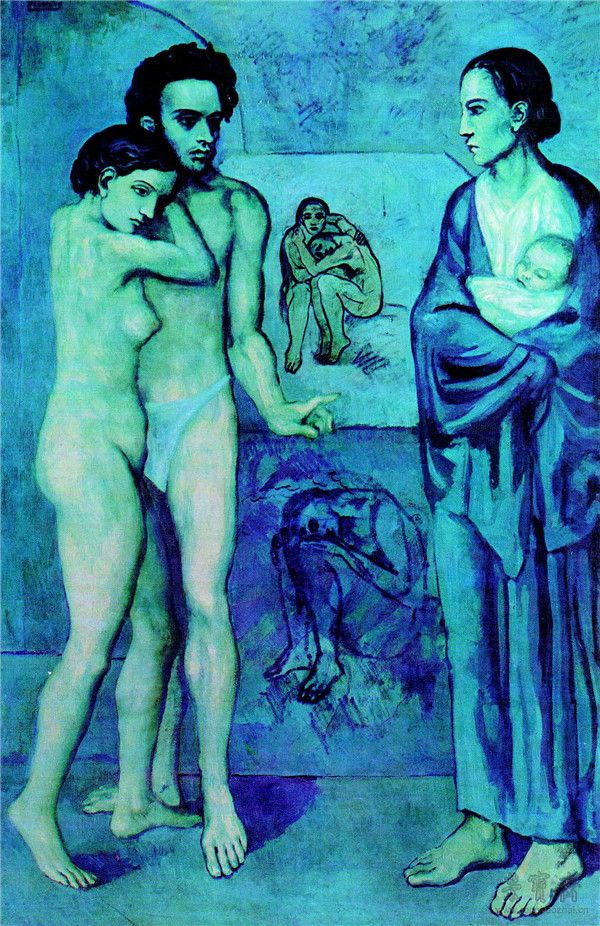

毕加索 生命196cm×129cm 布面油画 1903年 美国克利夫兰美术馆藏

毕加索 生命196cm×129cm 布面油画 1903年 美国克利夫兰美术馆藏

在写这本书的时候,我未能给予毕加索创作于1902到1907年之间的代表作以足够的重视。简而言之,我过于急躁地跳到了“立体主义”时期。由于未能给予这一较早的时间段以足够的关注,我想我忽略了毕加索作为艺术家的本质特征的一条线索。我感受到了他天才的本质,我一再谈及,但是我未能很好地把它表述出来。也许我能弥补这一疏漏。

这位客观冷静的批评家也意识到了毕加索艺术成熟的关键时期并不是“立体主义”阶段,而是在此之前的尝试与酝酿。1902年到1907年,毕加索的创作经过了”蓝色时期”“ 粉色时期”再到《亚维农的少女》,毕加索最终脱离了19世纪末的“印象派”“ 表现主义”和“象征主义”的滥觞,开启了旗帜鲜明的反传统艺术规范的“现代主义”。1907年,毕加索年方26岁,就在之后的那一年,“立体主义”(Cubism)正式登上了历史的舞台。

毕加索 执扇少女 布面油画1905 年 美国华盛顿国立画廊藏

毕加索 执扇少女 布面油画1905 年 美国华盛顿国立画廊藏

毕加索有很多诗人朋友,他被称为“诗人队伍中的画家”,早年他画室的门上总挂着“诗人集会”(Au rendez-vous des poètes)的字样。 他主要的诗人朋友有马克思•雅各布(Max Jacob)、安德烈•萨蒙(Andre Salmon)、阿伯利奈儿(Guillaume Apollinaire),还有先锋编剧科克托(Jean Cocteau)后来的“超现实主义”教父布雷东(Andre Breton)。这些文人朋友不但开拓了毕加索的视野,并且给他带来了更多的情感。阿伯利奈儿是其中最富先锋意识的诗人,他被称为“画家队伍中的诗人”。 他对毕加索的评论就充分展现了他对毕加索的认识。1905年他就指出毕加索的悲天悯人让他在处理绘画时粗野冷酷,这位西班牙画家的艺术内容更接近拉丁人而形式上却如阿拉伯人。 1913年他又评价道,毕加索充分展示了对所有艺术的模仿能力,对物体的刻画有着无穷的欲望,当过去的解剖学再也无法满足毕加索情感探索的时候,他势必要重新发明解剖学、重新定位造型、重新定义艺术这一概念。

毕加索 带有朗姆酒的静物 61.3cm×50.5cm 布面油画 1911 年美国大都会博物馆藏

毕加索 带有朗姆酒的静物 61.3cm×50.5cm 布面油画 1911 年美国大都会博物馆藏

阿伯利奈儿的“视觉化诗文”和“立体主义”一样重新定义了西方诗歌的概念。正是他在向观众解释毕加索参与设计的戏剧的时候发明了“超现实”这一词语。而他也经常以身份平等的方式和毕加索一道出现在毕加索的画作中。创作于1905年的《马戏团之家》是毕加索“粉色时期”的完结作品,画作中他把自己画在最左侧,而他右边的形同皇帝的小丑就是阿伯利奈儿。 画面上,毕加索身穿格子式的蓝衣服,形体瘦长,与穿红色衣服比较胖的阿伯利奈儿形成了一组对比。他背对观众,左手的姿势有位怪异,甚至带有侵略性。毕加索仿佛在一种矛盾中:一方面背对传统与旧艺术诀别,另一方面却在暗示传统艺术要抓紧他的左手,不然他就会亲自终结它。那身格子衣服在那一时期的创作中反复出现,可见是备受艺术家青睐的一种图示。当毕加索把具象的事物越发“格子化”的时候,“立体主义”也就笔直地向传统艺术发动猛烈的进攻了!

“笔直的侵略者”与革命的旗帜

西班牙的毕加索以他者的身份出现在法国,然而他除了短暂地停留在意大利和西班牙之外,几乎安于现状,常居法国,历经两次世界大战。虽然纳粹曾阻止他展览的权利,但是整体而言,战争并没有影响到他的生计。毕加索被认为是一位高度独立的艺术家,极少参与集体式的或运动式的先锋艺术活动,“立体主义”是唯一一次真正投入团体创造的一个阶段。 1914年爆发的第一次世界是毕加索告别和艺术战友们并肩开拓“立体主义”的转折点。作为法国人的乔治•布拉克被征入伍,自此两位“立体主义”的原创者走上了各自独立的发展道路。

马蒂斯 生活的欢乐 176.5cm×240.7cm 布面油画1905—1906 年 美国费城巴恩斯基金会藏

马蒂斯 生活的欢乐 176.5cm×240.7cm 布面油画1905—1906 年 美国费城巴恩斯基金会藏

伯杰在评论毕加索时总是用“笔直的侵略者”(Vertical Invader) 这样的词语;把毕加索比做传统艺术的“侵略者”很容易理解,然而“笔直的”这样的形容词却很费解。从艺术形式来说,毕加索整体上使用了竖线条来展示艺术的“侵略性”。与此同时从色彩上来说,为了融汇法式艺术(从“枫丹白露派” “ 新古典主义”“ 现实主义”“ 印象派”到“后印象派”和“象征主义”),毕加索没有采用西班牙国旗的主色调而是使用了法国大革命的“蓝白红”。蓝白色和竖线条恰好也是代表西班牙文艺复兴的格列克(El Greco)的掠影浮光。尽管格列克对于西班牙来说也是一位来自希腊的“笔直的侵略者”。

众所周知《亚维农的少女》是对马蒂斯的《生活的欢乐》一种反相对应。法式的马蒂斯用浓烈的暖色表现生命的喜悦;而“西班牙”的毕加索则针锋相对地使用冷色调来表达生命的欺瞒。马蒂斯使用曲线勾勒人体表达一种永恒的和谐;而毕加索则使用折线锋芒毕露地表现一种反文明的支离破碎。马蒂斯的人物以躺着为主,并且融入到了大的自然场景中;而毕加索的人物全部笔直,不仅把画面占满,甚至有跃出画布的一种震慑感。在大革命之前的法国国旗是蓝底白十字中间是带有红色王冠的象征王权的旗帜,西班牙的国旗就遵循着这种中世纪以来的纹章旗帜学传统使用横向的设计。而大革命时期的法国为了显示区别以往的封建专制象征,而使用了纵向的颜色排布。纵横两种设计分别代表了欧洲各国不同的政治体系。如俄罗斯的国旗就沿用了荷兰王室的样式。因此毕加索的垂直线条代表着一种激进的欧洲视觉文化,这一点伯杰出乎意料地没有直接点明。

德拉克洛瓦 自由领导人民 260cm×325cm 1830 年 法国卢浮宫藏

德拉克洛瓦 自由领导人民 260cm×325cm 1830 年 法国卢浮宫藏

垂直线条的侵略象征意味在毕加索1905年创作的《执扇少女》中已初见端倪。在创作的草图中,那位少女由于把扇子平放于腿上,显得典雅恬淡;而在最后的作品中毕加索却让少女的双臂张开,在垂直面上营造出一种强势的气氛。美国现代艺术史泰斗梅耶•沙皮罗指出这表现了艺术家对视野和图像的强烈控制,其内心情感已经与之前纯粹的波西米亚流浪风格出现了质的转变:因为一年后毕加索就被斯坦因捧为新艺术的领军者。 28岁之后的毕加索再也没有因为生活而穷促。

1911年后

“立体主义”在发展时期有着剧烈的风格变化,1911年是一个重要的分水岭:毕加索在布满平面线条的画面上加上了文字,紧接着他便不再满足于画布上模糊物体、文字、图像、意义之间的关系,直接使用了现成品(Readymade,如麻绳、报纸、布帛、沙子等)对艺术门类做了一次颠覆。于是拼贴(collage)出现了,而绘画被彻底颠覆了。

有趣的是,当这些颠覆性的工作完成之后,毕加索被“超现实主义”团体奉为开拓者,然而他却回归到了绘画上。虽然他还在尝试陶瓷、泥塑、拼贴,甚至和摄影家合作拍摄了《神秘的毕加索》(Le mystère Picasso, 1956),但是一切却再也没有跳出他1911年发明制定的创作原则。

毕加索 带有藤椅条的静物29cm×37cm 布面油画加布贴和麻绳1912 年法国毕加索美术馆藏

毕加索 带有藤椅条的静物29cm×37cm 布面油画加布贴和麻绳1912 年法国毕加索美术馆藏

在通往而立之年的毕加索是多情与多变的,他不满足绘画又立足于绘画,他把绘画作为宣泄情感和创造力的基点。他几乎学习了一切古典大师的构图、造型和色彩的原则,信马由缰挥洒自如地变化着。他身边的朋友来了一批又换了一批,他的情人们也呈“你方唱罢我登场”的架势。在扑朔迷离的现代社会,他的多情与多变使他艺途愈隆。当然他始终保持着个体的独立性,与“共同主义”保持着一定的距离,其波西米亚的流浪精神只有在“立体主义”创作时期有过短暂的停歇。毕加索在而立之年作出了一种选择,虽然他不像凡•高那样身处逆境,但是在思想上的斗争并没有因此而削弱。

试想已经十分安逸的毕加索又为什么要去冒险作死式地画“立体主义”呢?之前“象征主义”式的绘画已经足够他成为一代宠儿了。对于毕加索而言大师是一种无谓的名号,重要的是对艺术的各种尝试,对定势的理性思维的颠覆:

毕加索 苦艾酒杯 21.6cm×16.4cm×8.5cm 彩绘铜塑和苦艾酒勺1914 年美国纽约现代艺术馆藏

毕加索 苦艾酒杯 21.6cm×16.4cm×8.5cm 彩绘铜塑和苦艾酒勺1914 年美国纽约现代艺术馆藏

我曾数月持续在加泰罗尼午餐,在这数月中我一直盯着一木板架看,除了心里说这是一个木板架,我心无旁骛。有一天我决定画这个木板架。第二天我再去用餐时却发现木板架没有了。我肯定由于太专注于画它,却忘了我已把它拿走这件事。

这种非理性的执着和对描绘物的强烈的全面观察欲望,正是毕加索多情与多变的精神来源。

伯杰说:“我们都知道艺术并不是真理。艺术是让我们意识到真理的谎言”。

在发明“谎言”的道路上,毕加索更需要多情与多变,因为归根到底,这是一条孤独的道路。

(本文作者为英国萨塞克斯大学University of Sussex大学艺术史系教师)

(期刊责编:王青云)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《艺术品》2016年09月刊,订购电话:(010)63036971