一

沈树镛(一八三二─一八七三),字均初,一字韵初,号郑斋,斋号汉石经室、宝董室、灵寿花馆、校经庐等,松江府川沙城厢(今上海浦东新区川沙镇)人。咸丰九年(一八五九)举人,官至内阁中书。先世商,至沈树镛则以收藏名世,著有《汉石经室金石跋尾》《书画心赏日录》《补寰宇访碑录》(与赵之谦合撰)等。

沈树镛是晚清最有影响的碑帖收藏家之一。光绪七年(一八八一),杨守敬在与日本书家日下部鸣鹤的笔谈中,谈到当时中国的『好古家』时说:『碑第一则南汇沈树镛。』吴大澂在为沈树镛遗稿《汉石经室金石跋尾》所作序中也说:『数十年来,大江以南言金石之学者,前有嘉兴张叔未,后有川沙沈韵初,收藏之精,且富甲海内,尤非张氏清仪阁比。』可见,沈树镛在晚清碑帖收藏界的执牛耳地位,是得到普遍公认的。

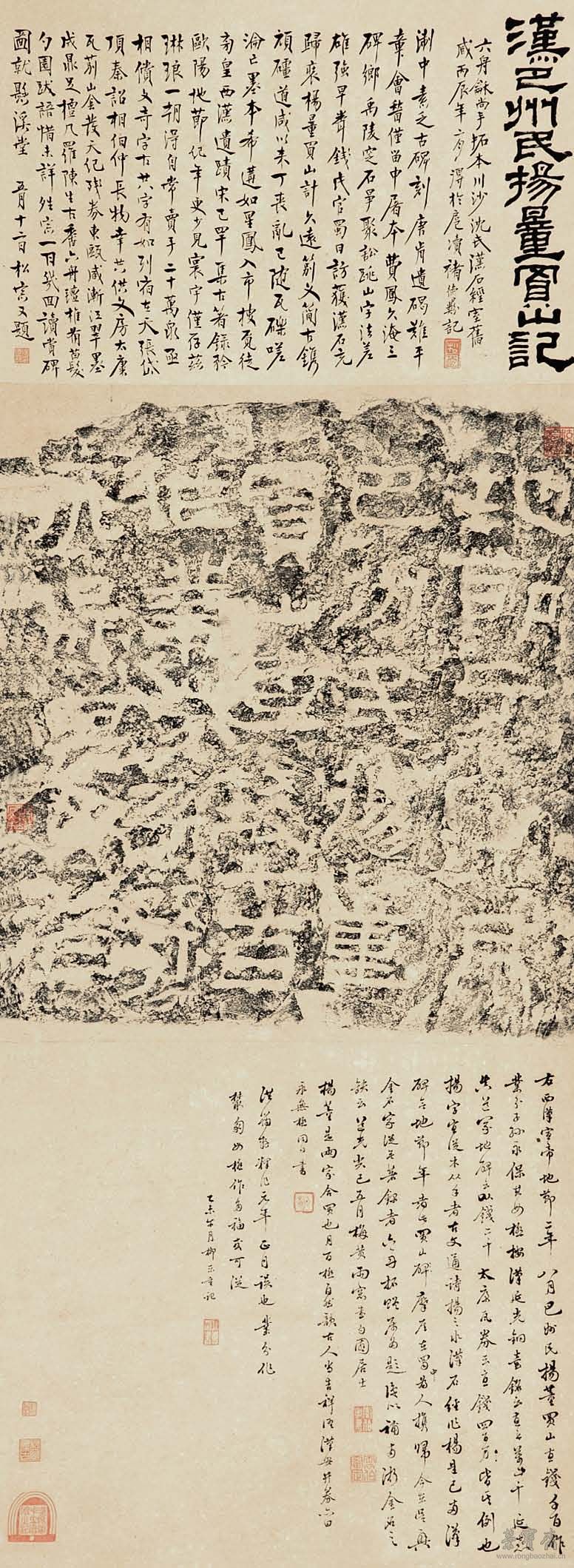

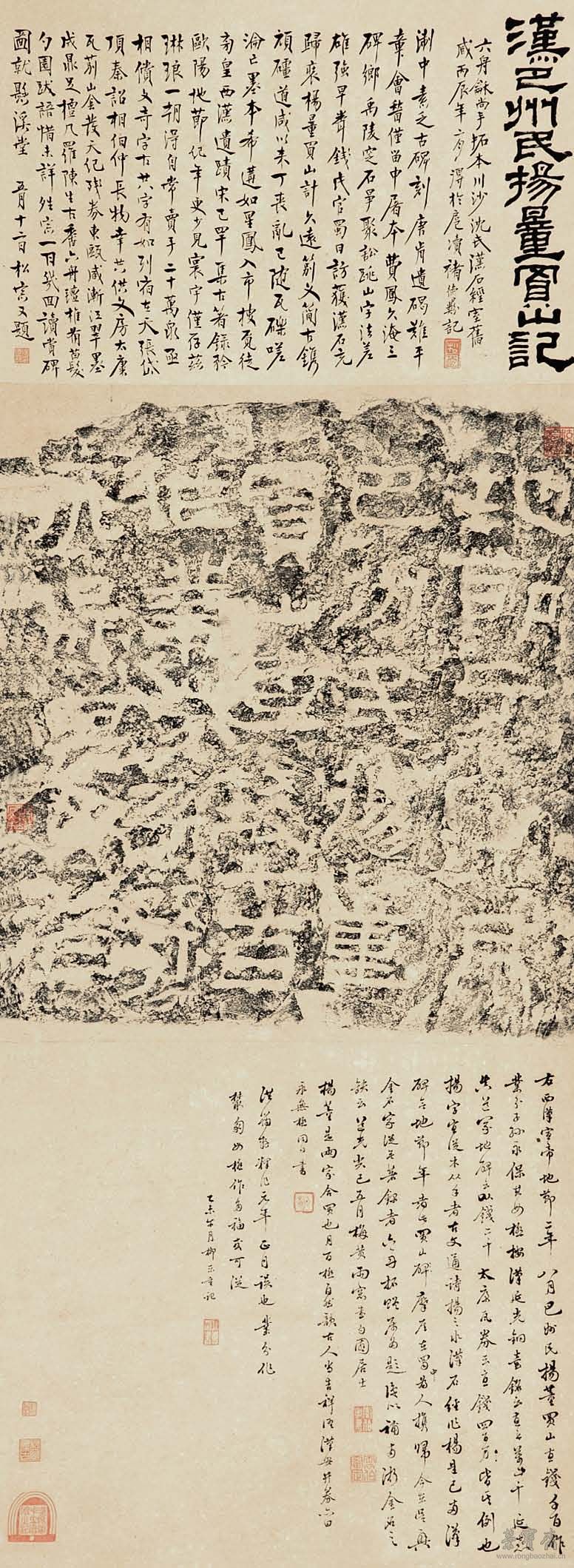

杨买山地刻石 浙江省博物馆藏

杨买山地刻石 浙江省博物馆藏

上海图书馆藏有《郑斋金石题跋记》一卷,由潘承厚、吴湖帆在《汉石经室金石跋尾》原稿基础上增辑而成,共著录秦汉魏南北朝碑刻拓本八十四种,隋唐及以后拓本二十种,帖十四种,这无疑只是沈树镛全部碑帖收藏中的一小部分。从他生前几笔较大规模的碑帖购入来看,沈氏收藏的碑帖总数应该十分可观。例如,他收藏的刘喜海旧藏拓本即多达五千多种,仅同治五年(一八六六)三月,即一次性从刘氏后人处购得周秦至宋元以及朝鲜石刻拓本三千种。

沈树镛的碑帖收藏不仅数量大,而且精品多,尤多宋明旧拓,不少系海内孤本。就笔者闻见所及,目前海内外公私收藏的沈氏旧藏善本碑帖有:初拓《裴岑纪功碑》、明拓《郑固碑》、初拓《王稚子双阙》、明拓《尹宙碑》、宋拓《熹平石经》、明拓《广武将军碑》(以上故宫博物院藏),明末清初拓《孔彪碑》、明拓《张猛龙碑》、初拓《董美人墓志》(以上中国国家图书馆藏),初拓《修梵石室志铭》、旧拓《狄梁公碑》(以上北京大学图书馆藏),明拓《天发神谶碑》(北京市文物公司藏),明拓『因』字未损最旧本《曹全碑》、明拓《中岳嵩高灵庙碑》、明拓《常丑奴墓志》(以上上海博物馆藏),《沙南侯获刻石》原石拓本、宋拓孤本《许真人井铭》、清初拓《水牛山文殊般若经碑》、明初拓《龙藏寺碑》、宋拓『四欧堂』本《化度寺碑》、宋拓《李思训碑》、宋拓大字《麻姑仙坛记》(以上上海图书馆藏),宋拓《太室石阙铭》(上海图书公司藏)、《杨买山记》原石拓本(浙江省博物馆藏)、原石出土初拓本《王居士砖塔铭》、宋拓《张从申书茅山李玄静碑》(日本东京台东区立书道博物馆藏)、宋拓《王洪范碑》(日本东京三井纪念美术馆藏)、旧拓《杨大眼造像》(日本东京国立博物馆藏)、元明间拓《礼器碑》(美国翁万戈藏)、水拓本《瘗鹤铭》(美国安思远藏)、宋拓《王子晋碑》(西泠印社二○一二年秋季拍卖会拍品)、旧拓《刘熊碑》(朵云轩二○一三年春季拍卖会拍品)等。

此外,民国年间各大出版机构影印的碑帖中,也不乏有出自沈氏旧藏者,如艺苑真赏社《汉王稚子二阙》《汉景君铭》《汉孔宙碑》《汉白石神君碑》《齐文殊般若经》,有正书局《吴天发神谶碑》《初拓郑文公碑》《隋荧泽令常丑奴墓志》《隋上方寺塔盘遗刻》,文明书局《明拓衡方碑》、宝霞印社《东魏李仲璇修孔庙碑》等,可惜这些印本的底本目前大都已下落不明。

沈树镛英年早逝,去世时年仅四十一岁,他的收藏生涯其实并不长,而能在短短的十余年间,一跃成为晚清首屈一指的碑帖收藏大家,可以说是投入了巨大的财力、精力和热情。

沈树镛在致好友魏稼孙的信中,曾如此形容自己每闻有佳本出售时的心情:『心胆刻刻提起,至极着想时,如场前等榜一式。』

每遇善本,他往往不惜代价:

『弟近况窘甚,每购佳拓,必须变卖字画套帖,而出价不吝,所以外人见之如出两手,背谬处甚多,自知之而不能改,亦癖好太过之故也。』

『前年已向亲戚转贷,然仍要买物,实在无钱,只得将字画卖去,可怜可叹!』

同治二年,购得黄易旧藏宋拓汉《熹平石经》,即耗资二百金,以至好友赵之谦也不由感叹道:『价可谓大矣。』又如同治五年,购入刘燕庭旧藏碑帖三千种,不得已,只好『售去恽王卷册,筹款偿之』。

沈树镛本人的生活经历其实颇为坎坷。一方面科场屡屡失意,短短几年之内,又接连遭受丧偶、连失二子的人生大悲剧。在给魏稼孙的信中,有多处袒露心扉,言及自己当时心境之凄苦:

『每一转念,几无生人之乐矣!然遭此境遇,时运所迫,若竟日闷坐,可以成病,所以厂肆仍时往搜求,聊以排遣耳。

『弟近来心境愈劣,而金石之志愈坚。然求拓本竟不能得,唯自问北朝碑刻搜罗不少,非久居北地不能也。』

可以说,访碑、藏碑、读碑,已成为他的全部精神寄托,而沈树镛的个人际遇,也正是晚清不少酷嗜金石的学者、藏家内心感情世界的一个缩影。

二

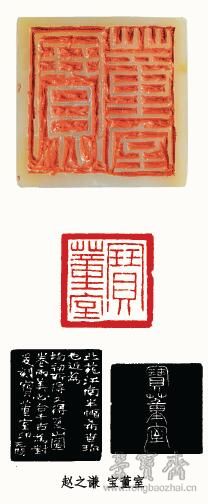

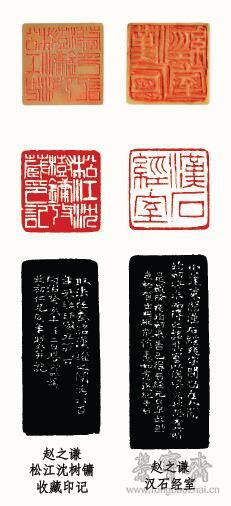

在珍爱的善本碑帖上,钤盖上由名家篆刻的收藏印鉴,无疑是每个收藏家梦寐以求的书斋雅事。从传世沈树镛旧藏碑帖上钤盖的印章统计,其日常使用的鉴藏印数量至少在一百方以上。上海博物馆编《中国书画家印鉴款识》著录了其中的二十六方,卢辅圣主编《近现代书画家款印综汇》收录三十四方,显然还远不能反映其鉴藏印的全部。

沈树镛的鉴藏印,多为当时名家篆刻,赵之谦所刻尤多,此外如吴熙载、钱松、胡震、徐三庚等,也都系一代印坛巨子。本文拟以印章为线索,结合相关信札等文献史料,对沈树镛与晚清印人的交往情况略作探讨。

(一)吴熙载

吴熙载(一七九九—一八七○),是继邓石如之后,『皖派』最重量级的人物。他比赵之谦大三十岁,比沈树镛大三十三岁,虽长年僻居泰州,但声名远播。在同治初年的印坛,吴熙载的地位非同寻常,被视为邓石如篆刻的正脉传人,当时的印人多以『鲁殿灵光』视之。同治二年(一八六三)秋,魏稼孙自闽赴京途中,曾过泰州,拜会吴熙载,此行也受了好友赵之谦、沈树镛的请托。赵之谦请吴熙载为《二金蝶堂印谱》作序,而沈树镛则请其刻印并书写『郑斋』匾额。魏稼孙临别前,还特意钤盖了吴氏印稿二部,一册自存,另一册则赠送给了沈树镛。同治三年(一八六四)三月十四日,沈树镛在致魏稼孙的信中,对此表示感谢:『让翁书额……六面铜印又拓本一一领到,费神感感……让翁字篆隶固不必言,楷法实有古拙之趣,倾倒之至,拟再求之。』

然而,他『拟再求之』的想法,似乎未能如愿,两人之间后续的交往并不愉快。吴熙载年老昏愧,往往收到来信甚至润笔,也不回复,终于引起沈树镛的不满。一年以后,在给魏稼孙的信中,沈树镛抱怨道:『吴熙载其人可恶至极!弟去年求书,送伊拓本及润笔并信,至今杳然,所以扬州人多痛骂之不诬也。』

吴熙载刻赠沈树镛的印章原石,仅见二方:一方上海博物馆藏『沈树镛印』寿山石白文印,另一方方节庵旧藏白文『郑斋藏本』煨石印。

(二)钱松 胡震

钱松(一八一八—一八六○)作为『西泠八家』之殿军,摒弃了浙派末流一味切刀之陋习,其用刀披削兼施,轻浅取势,线条顿挫起伏,古厚生涩,尤为赵之谦所推重。传世钱松刻赠沈树镛的印章原石仅见二方:一方『沈树镛』青田石白文印,今藏上海博物馆;另一方『韵初』寿山石朱文印,曾出现于西泠印社二○○九年秋季艺术品拍卖会上。

此外,钱松曾为沈树镛刻过『宝董室』一印,后归吴湖帆,今不知所在。宝董室这一斋号,源于沈家旧藏董源《夏山图卷》。上海图书馆藏吴湖帆旧藏《董美人墓志》及《宋拓皇甫诞碑》拓本册上均钤有此印。《董美人墓志》册后有吴湖帆题跋:

『先外祖韵初沈公藏董北苑《夏山图》卷及《溪山行旅图》轴,遂以宝董名其室,仁和钱叔盖(松)为之制印,岁戊午,余得董文敏临摹魏晋隋唐宋元书真迹十卷,表史沈君湘之因二图已归他姓,即以宝董小印贻余,距钱氏刻在己未适六十年矣。昔之所宝北苑者易宝香光矣。丁卯又得此志,不啻与董有前缘云。湖帆又识。』

据吴氏题跋可知,拓本上『宝董室』这方印脱,即为钱松刻赠沈树镛者。钱松刻印时间在咸丰九年(一八五九),是年九月,沈树镛赴杭州参加乡试,随身就携带有《夏山图卷》,曾请戴熙题跋。钱松此时也居杭城,故此印有可能是在观赏董源画卷之后,应沈树镛之请求而刻。此印传世诸种钱松印谱中均未见著录,也可谓钱松篆刻研究上一个新发现。

除了钱松外,胡震、赵之谦等也都曾为沈树镛刻过『宝董室』印。

胡震(一八一七—一八六二)与钱松相交甚契,印风也深受钱松影响,故后世以『钱胡』并称之。胡震不轻为人作书、刻印,作品流传较少。传世胡震为沈树镛所刻印章见有三方,其中『宝董室』白文、朱文印各一方,另有一方『韵初所得金石文字』白文印,刻于咸丰十一年(一八六一)。胡震曾刻有一方『曾经沧海』自用印,边款云:『咸丰十有一年五月十七日,由四明杭海至沪,刻此记之,鼻山。』张鸣珂《张迁碑》题跋中也提到:

『咸丰辛酉(一八六一),避乱沪上,沈均初同年介予乞胡鼻山人书宋拓《张迁碑》笺。是冬,川沙寇警,均初迻书,云藏弆珍玩,尽皆散失,唯《张迁碑》无恙。』

由此推测,两人始有交往,应在咸丰十一年前后,次年胡震即病故,因此,两人实际交往时间并不长。

日本《书道》杂志曾发表过一封胡震致沈树镛信札,此信应书于两人相识之初,现将全信抄录如下:

『均初先生阁下。鄙人往来沪渎,已七年矣。所逆名流词章之士居多,间有一二讲石墨者,皆从事剔括,诚不知书法源流也。丙辰岁(咸丰六年,一八五六),王君茝卿述及先生酷好收藏,私心窃冀一见得广见识,奈茝卿虽篆学囿于翻板,与之讨论格不相入,此公疏远,介绍无人,是以一面之缘,悭至今日。虽然人之相知,贵相知心,有同处一室而视同隔膜者,有相去千里而通以梦寐者,交之浅深,果不系乎见与不见也。

『去月黄君受益,陡然问及拙刻润数,鄙人少时留有此癖,道光己酉,获交故友钱叔盖,始知摹印一道,不必从事于刀,留心金石文字,方得入汉人之室。见其印存,手无所措,是故己酉以来,手生荆棘矣。受翁问及,姑妄言一数目,窃以为价大则应酬必少,无非杜绝之意耳,岂知先生意有嗜痂之癖,且惠润过多,却之似矫,受之近贪,直令无地自容也。金石著录,鄙人却有管见,妄参末议,未免推倒前贤,既承下问,敢不缕缕。即希裁削。敬请着安。不具。小弟胡震顿首。』

沈树镛通过友人介绍,向胡震求印,两人得以正式结识。因沈氏奉上的润笔较为丰厚,胡震回此信以示答谢。胡震不仅工篆刻,本人碑帖收藏也十分丰富。两人同嗜汉碑,对书法渊流见地相近,故彼此有相见恨晚之感。《郑斋金石题跋记》中著录有《西狭颂》一种,系胡震旧藏。沈树镛在跋中,对这段旧谊颇为缅怀:『此彭尺木先生旧藏本,后为富阳胡鼻山所得,鼻山故后,箧中古刻皆为其沪上知交分散,此本不知何时流转吴中。古人往矣,得此展阅,用证旧盟。』

(三)赵之谦

沈树镛长赵之谦三岁,两人有同年之谊。咸丰九年(一八五九),因太平天国占领南京,江南乡试借闱杭州,沈树镛赴杭州应试,始与赵之谦相识。同治二年初(一八六六),赵之谦同胡澍同船自闽入京,参加会试,与四年前早已抵京的沈树镛再度相逢。是年八月,魏稼孙也从福建抵京,四人『皆嗜金石,奇赏疑析,晨夕无间』,成为莫逆之交。赵之谦同治二年九月所刻『绩溪胡澍川沙沈树镛仁和魏锡曾会稽赵之谦同时审定印』,正是记录了这段为后人津津乐道的风雅韵事。居京期间,赵之谦曾一度寄居沈宅,时间长达一年之久。从同治二年至同治四年(一八六五)八月,赵之谦离京返浙,这三年间,可谓两人交往最为密切的时期。从传世有年款的印拓来看,赵之谦为沈树镛所刻印章,也大部分集中于这一时期。

现存赵之谦印作原石,总数大约在二百方左右,为沈树镛所刻即有三十余方。浙江桐乡君匋艺术院收藏有其中二十九方,系钱君匋先生于二十世纪五十年代在天津购得,西泠印社收藏有一方『灵寿华馆』青田石朱文印,系张鲁庵先生捐赠。这三十余方印章中,有年款的十一方,其中最早一方是同治二年八月所刻『沈树镛审定金石文字』青田石章。此外,无明确年款,但署悲庵款的有九方,署无闷款的有七方。因赵之谦同治元年(一八六二)后号悲庵,同治三年(一八六四)后更号无闷,故可大致框定上述印章的篆刻时间,署悲庵款的大致刻于同治二年前后,署无闷款的刻于同治三年至四年之间。

从印文内容看,以字号、名号、斋号印,以及金石审定、考藏印记居多,鲜见闲章。从篆刻风格看,有模仿古镜铭者,如沈韵初收藏印(朱文)、沈氏吉金乐石(朱文)、寿如金石佳且好兮(朱文);拟六国古币者,如郑斋所藏(朱文);拟石鼓文者,如沈树镛印(白文);拟秦印者,如郑斋(朱文);拟汉砖者,如郑斋(朱文);拟汉铜器铭者,如沈韵初校金石刻之印(朱文);拟汉铜印者,如沈树镛(白文);学汉代石刻者,如灵寿花馆(白文,学《褒斜道刻石》)、沈树镛同治纪元后所得(白文,学《祀三公山碑》);学浙派丁敬者,如韵初(朱文);学黄易者,如沈氏金石(白文),以及兼学浙皖两派者,如树镛审定(白文)等,可谓风格多样,气象万千。

在沈树镛的收藏印中,赵之谦所刻不仅数量最多,而且也是最精彩的部分,有些可谓赵氏的代表性作品,如赵之谦论印名句『取法在秦诏汉灯之间,为六百年来模印家立一门户』,即出自同治二年十月为沈树镛所刻『松江沈树镛考藏印记』的边款。以下有几方印章,因与沈树镛得碑经历直接相关,故特为拈出,略加讨论。

⒈汉石经室

此印为青田石,朱文,印高七厘米,印面纵横均二点九厘米,桐乡君匋艺术院藏。款署:『小蓬莱阁汉石经残字,闻尚在人间,韵初将求而得之,铭其室以俟。癸亥秋,悲庵刻。』『是岁除夜,韵初来告,已得石经。元日早起,亟走相贺,出此纵观,欢喜如意,遂纪于石。』

此印刻于同治二年(一八六三)秋,用冲刀法,线条清新流利,风神骏爽,属拟汉代镜铭一路风格。『汉石经室』这一斋号,源自沈树镛同治二年所得宋拓汉《熹平石经》残字。由赵之谦印章边款知,沈氏用『汉石经室』命其斋号在前,而得碑却在之后,也可想见当时心情之急迫。沈树镛藏有宋拓《熹平石经》残石二种:一为黄易旧藏,一为孙承泽旧藏。孙承泽旧藏本今已下落不明,黄易旧藏本存《尚书》『盘庚篇』五行、《论语》『为政篇』八行、『尧曰篇』四行,凡一百二十七字,后经万中立、刘鹗、端方、完颜衡永等诸家递藏,今归故宫博物院,此本或以为宋人重摹本。

赵之谦还曾刻过一方『如愿』青田石朱文印,也与沈树镛得汉石经宋拓本有关。此印边款云:『韵初求《熹平石经》一年,风雨寒暑,几忘寝食,除夜书来,知已得之,因依故事,刻石志贺。同治三年甲子元日,之谦记。』

若两印边款并观,则得碑细节与刻印经过便更为丰富与清晰:同治二年初,沈树镛闻知此拓本下落,便开始访求,时间前后长达一年之久,『风雨寒暑,几忘寝食』,所历辛苦,诚非外人所能身感。到了是年秋天,事情应已大致有了眉目,沈树镛便迫不及待欲以『汉石经室』名其斋,并请赵之谦先刻一印。至岁末,宝物才正式归沈氏所有。除夕夜,赵之谦接到沈树镛来信,得知这一喜讯,正月初一一大早,便急忙赶赴沈宅观赏,刻『如意』一印以志贺,又在先前所刻『汉石经室』印上补刻边款二行。这两方印章,也成为沈树镛此段访碑经历的最重要证物。

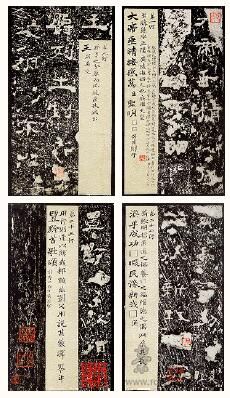

沈树镛旧藏《刘熊碑》拓本册

沈树镛旧藏《刘熊碑》拓本册

⒉韵初藏宝

此印为青田石,朱文,印高四点二厘米,印面纵横均一点九厘米,桐乡君匋艺术院藏。款署:旧藏宋砚一,后刻印,文曰:『仲臣藏宝』,盖倒语也。韵初得元拓《刘熊碑》,至宝也,因为摹此,用正意矣。无闷记。

此印是赵之谦为沈树镛所得《刘熊碑》拓本而刻。同治二年十二月,沈氏得《刘熊碑》于北京,此印署无闷款,故极有可能刻于同治三年初。

赵之谦在致沈树镛信中,对此印文字内容可谓反复推敲:

『「墨缘」二字不古,不如易「得宝」二字,《引船歌•纥囊得体》「得体」犹言「得宝」,唐人易之为《得宝歌》,见《唐诗纪事》。又,「得体」二字或书「得董」,或书「得鞛」,皆同「得宝」。前见杨氏有此印,不知彼用何书?想亦与此为一。自来金石家印文少讲究,率以后世语刻入,故欲别立色目,非故为奇异也……杨氏不知古,或系度撰而暗合前人者,若不欲与之同,可易「作宝」二字。《诗》「以作尔宝」,然此「宝」字是实字。或竟用「永宝」亦可,或用「藏宝」(曾见宋研上刻此二字),总不要「墨缘」。此印文始于翁学士,非好与学士作难,实欲为汉碑迎合也。』

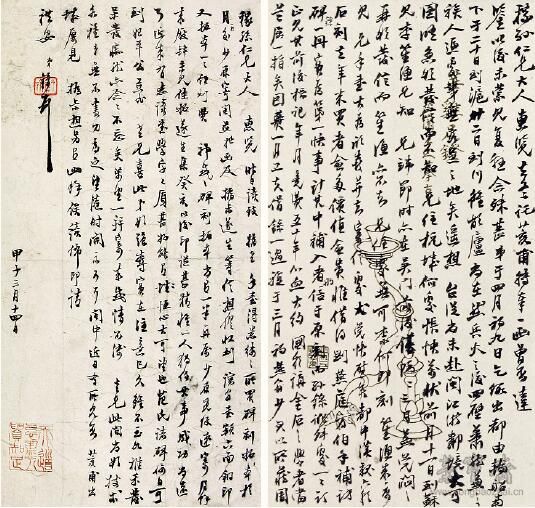

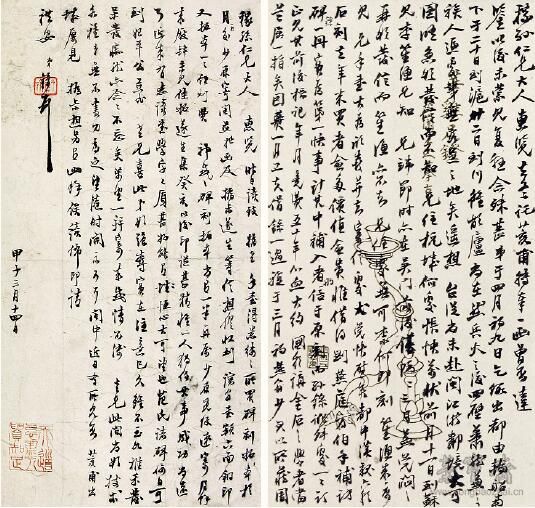

沈树镛致魏稼孙信札

沈树镛致魏稼孙信札

由此信可知,沈树镛起初所求印文中应有『墨缘』两字,但赵之谦认为『不古』,建议改为『得宝』,或者『作宝』『永宝』,最终敲定用旧藏宋砚刻印中『藏宝』两字。赵之谦是个自视甚高之人,对于朋友求印,往往不是一概应允,有时也会对印文内容、篆刻风格,甚至钤印方式、位置等提出自己的不同意见,如他对魏稼孙嘱刻『悌孙』一印,便认为不如改成『悌堂』二字,此印今亦藏桐乡君匋艺术院,可见,赵之谦的意见最后往往还是会被友人所采纳。

沈树镛得《刘熊碑》拓本,『价尚不昂,卅金』,颇有点捡漏的味道。赵之谦叹为『奇宝』,定作原石拓,然实系据原碑下半截残石拓本翻刻。此拓本后又经费念慈、端方、陈淮生等递藏,民国年间中华书局有金属版印本,内有赵之谦题签及考释,底本曾出现在二○一三年朵云轩春季拍卖会上,原拓本上即见钤有『韵初藏宝』一印。赵之谦还为沈树镛双钩过天一阁旧藏宋拓《刘熊碑》,此本也有民国年间中华书局珂罗版印本流传。

⒊郑斋金石

此印为青田石,白文,印高四点八厘米,印面纵横均一点九厘米,桐乡君匋艺术院藏。款署:『北朝书无过荥阳郑僖伯。韵初既得云峰、大基两山刻石全拓,乃以「郑」名斋,属余题额,并刻是印。同治二年十月,悲庵记。』

『郑斋』是沈树镛最常用的斋号之一。赵之谦曾为其刻过『郑斋』『郑斋金石』『郑斋藏本』『郑斋考藏』『郑斋金石文』『郑斋所藏』等内容印章多方。沈树镛对郑道昭石刻拓本的收藏热情,与赵之谦的极力推崇不无关系。赵之谦曾誉郑道昭为『汉以后第一人』,同治四年五月二十二日,他在致胡培系的信中说:『书学最小,然无师法,亦不能明。弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是,自来此间,见郑僖伯所书碑,始悟卷锋……』可以说,郑氏石刻,既是赵之谦本人书风转变的一大关键,也直接影响到其周围金石好友圈收藏趣味的变化。民国年间,艺苑真赏社印行过一种赵之谦旧藏《郑文公下碑》初拓本,碑额即为沈树镛馈赠,后有同治二年八月二日赵之谦题跋:『癸亥客京师,余买得碑,沈均初买得额,因以畀余,书此志喜。』同治五年,沈树镛在致魏稼孙的信中,提及历年所得郑道昭书石刻『将及卅种』。此外,有正书局石印出版的《初拓郑文公碑》『颂』字未损本,也是沈树镛旧藏,由沈氏题签知,为同治七年得于北京。

(四)朱志复

朱志复,生卒年不详,字遂生、子泽,号减斋,斋号受福富昌镜室,江苏无锡人,赵之谦弟子。他本系伶人,擅小生,脱籍后,长期居沈树镛宅。朱志复在经济上似不能自立,故赵之谦有『亦命使之然,人虽强悍,竟不能与命争耶!』的感叹。沈树镛与他的关系十分密切,拓本题签之类多仰仗其为之,在致魏稼孙的信中,有『但愿永远相依,则彼此得益』的话。朱志复从赵之谦学印,印风也与其师相近,尤工汉印。赵之谦曾评价这位弟子『天三人无,然其地位好在无须官样,然即学成,又是天三人三而止。』沈树镛对其篆刻颇为赏识,在给魏稼孙的信中,多处提到『遂生刻印颇有进境』『遂生近来印学大进』。因此,朱志复为沈树镛本人所刻印章数量,理应不在少数,但目前存世印拓仅见一方 『郑斋』朱文印,边款云:『遂生为郑斋主人』,无具体年款。

朱志复还擅长传拓,曾为赵之谦辑成《二金蝶堂癸亥以后印稿》一册。此印谱的编纂显然得到赵之谦本人的应允。赵之谦曾为朱志复刻过一方『遂生手拓』朱文印,边款云:『朱志复为余拓印,作此与之。』《二金蝶堂癸亥以后印稿》成书于同治四年夏,虽由朱志复负责拓印,但印谱最终得以刊行,实离不开沈树镛的促成之功。沈树镛致魏稼孙的信中,多处提到印谱拓制之不易:

『遂生集癸亥以后印谱甚精,唯一人独任其事,成功尚远耳。』

『遂生字学篆刻俱有进境,皆叔诱掖奖劝之力。印谱不能日日拓,天热之后印沿易湿,不如冬天之干净。』

『叔久不刻字,遂生拓印尚无暇及此。弟意将已拓者凑成二十方,先订一集,若有一方拓一方,未必不能也。』

『老印谱大约难拓矣!其癸亥以后遂生所集,弟看局面有废弃之势,因于月初逼将已拓者集成,计得二十余方,连款亦有三十余叶,用纸裱订亦有一厚本,立求荄甫作序,弟自己作跋,刊刻刷成,居然告竣。此弟变通办理之法,若如老兄所云,必要齐全,连此二十余方亦作废纸矣!现已为兄留出二部,有便即寄。全者只有六部,其余有十方一部者,有十余方一部者,不论多少,总欲成之,然亦不过数部,因整纸印格,拓款实不易耳!』

浙江图书馆藏有《二金碟堂癸亥以后印稿》同治四年初印本一种,前有沈树镛、胡澍序,收录赵之谦印章二十一方,应属于以上信中提到的六部全本之一,弥足珍贵。

从此谱收录印章来看,赵之谦自用名号印及闲章最多,有八方,此外刻给胡澍、朱志复的各有四方,而刻给沈树镛的仅见同治二年冬所刻『福德长寿』白文印一方。传世有明确年款的赵之谦刻赠沈树镛的印作中,同治二年至同治四年间,计有十方,包括汉石经室(白文)、郑斋金石(白文)、沈树镛同治纪元后所得(白文)、如愿(朱文)等名作,但印谱中却均未见收录。这虽反映出拓制的仓促,诚如沈树镛信中所言,实乃『变通办理之法』,但沈树镛作为印谱刊行的最主要促成者,收录他本人藏印却又如此之少,还是有点出乎意外,或许沈氏是有意有所保留也未可知。

值得注意的是,印谱中收录的不少印章,显然是从赵之谦处借拓来的,从赵之谦致沈树镛的信札中,我们也可以找到某些蜘丝马迹:

宋拓《大字麻姑仙坛记》上海图书馆藏

宋拓《大字麻姑仙坛记》上海图书馆藏

『早上刘子重来说「井阑」字,大有两持之意。现已决绝说之,令其取回奉上也。外,屏一幅,祈属遂生为我盖上一名印付来为要。』

『荄甫所藏拓本,祈嘱遂生每纸用一同时审定印。能兄得空为之,更感。稼老忙极,故不之讬。』

因为弟子为自己拓制印谱的关系,赵之谦的不少自用印章,刻好后可能都暂放在朱志复处,而朱志复又长年寄住在沈宅,如果上述推测能够成立的话,那么,我们在沈树镛的某些私人信札中,有时也会发现钤盖有赵之谦自用闲章,便不难理解了。例如,浙江省博物馆藏同治三年(一八六四)三月十四日沈树镛致魏稼孙的信札末尾,即钤盖有赵之谦自用闲章『天道忌盈人贵知足』一印,此印刻于同治三年正月初七。赵之谦在致沈树镛的信中还曾提到:

『《刘碑》已炙研书成,冻不克舒畅作字,亦天道忌盈意也。奉去各印,请代钤前后。「天道」印用于末页之末为要。』

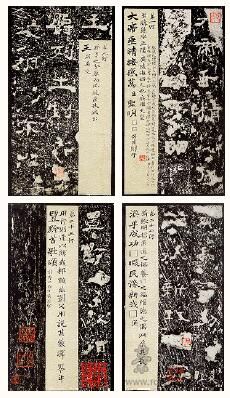

初拓“因”字未损本《曹全碑》上海博物馆藏

初拓“因”字未损本《曹全碑》上海博物馆藏

由此可见,此印的确曾一度在沈树镛处。

(五)其他印人

徐三庚(一八二六—一八九○),字辛谷,号金罍、井罍,自号金罍道人,浙江上虞人。徐三庚刻赠沈树镛印见有四方,其中上海博物馆藏有二方:一『郑斋所藏』寿山石朱文印,一『沈树镛印』青田石白文印,均刻于同治五年(一八六六)。

徐三庚无疑是与赵之谦齐名的晚清印坛巨匠,但因文献及印章实物缺乏,两人的具体交往情况不详,只能暂付阙如。

蒋节(一八四四—一八八○),字幼节,又节,号香叶,室名闲人是斋,上海人,诸生。工诗,善八分,精刻印,兼善花卉,曾受业于莫友芝,有《闲偍斋诗集》。上海博物馆藏有蒋节刻赠沈树镛印章二方:一为『郑斋』寿山石白文印,一为『沈树镛印』青田石白文印。

吴儁,字子重,号南桥、冠英,江苏江阴人。乾隆三十七年(一七七二)进士,以三绝擅长,写真尤得古法,亦工篆刻,与戴熙、何绍基、张穆等交好。传世有吴儁刻赠沈树镛『沈树镛』『沈树镛印』两方青田石白文印。

王云,字缦卿,号懒云子,生平不详,曾为道咸年间碑帖收藏家唐翰题刻有印章多方。传世印拓见有刻赠沈树镛『韵初』朱文印一方。

何屿,字子万、子卍,号紫曼、印丐、松江人。工篆刻,善篆隶,存世有《何子万印谱》。何屿与沈树镛是松江同乡,传世何屿刻赠沈树镛印章有:『郑斋』青田石朱文印(上海博物馆藏)、『树镛私印』白文印、『均初手校』朱文印、『均初所得古刻善本』朱文印。

吴大澂与沈树镛不仅是金石至交,且尚有姻亲之谊。吴大澂的胞妹后嫁给沈树镛,为其继室,故沈树镛过世后,有不少藏品,如董源的《夏山图》、明拓《常丑奴墓志》、顾炎武《天下郡国利病书》手稿等曾一度归吴大澂所有。吴大澂亦工篆刻,早年为吴云、陈介祺等刻过收藏印。他也曾为沈树镛刻过印章,如同治九年(一八七○)初,吴大澂托沈树镛请松江篆刻名家何屿为其刻『清卿手校』一印,事成之后,为沈树镛作『美阳居』匾额,并刻印二方以示答谢。

三

笔者目前收集到的沈树镛鉴藏印拓有一百一十四方,但只有五十六方可以明确印人,其余一半左右的印章,因图像系从拓本上截取,无从判定具体篆刻者为何人?这部分印鉴中,或许会有出自赵之谦之手,但传世印谱中未见著录者,从篆刻风格来看即与赵之谦的印风十分接近。当然,也不能排除出自其弟子朱志复等人所为的可能性。如上文所述,沈树镛与朱志复关系十分密切,但传世刻给沈树镛的印章仅见一方,似不合常理。这些印章的鉴别,难度较大,除了艺术风格分析之外,也有待新的文献材料的发掘,进一步加以佐证。

清 赵之谦 急就章 47cm×113cm 故宫博物院

清 赵之谦 急就章 47cm×113cm 故宫博物院

对于一位收藏家而言,上百方的鉴藏印,在具体钤印过程上,是否会根据印章内容、风格、尺寸而有所区别?答案应该是肯定的。众所周知,陈介祺在自用印章的使用上,区分极为细致,比如他所藏陶文拓本,依据自己的断代,三代者钤『三代古陶轩』印、两汉者钤『宝康瓠室』印、珍贵之品则加钤『古陶主人』『齐东陶父』『簠斋先秦文字』等印。沈树镛的情况我们尚不十分清楚,但像『均初所得秦汉六朝文字』这类印章,显然具有较为明确的指向性,而一些尺寸较小的印章,常见于拓本考据点的损泐空白处,无疑是供校碑过程中使用的。此外,赵之谦所刻『沈树镛同治纪元后所得』白文印,在上海博物馆藏初拓『因』字未损本《曹全碑》、故宫博物院藏宋拓《熹平石经》残石以及上海图书馆藏宋拓《大字麻姑仙坛记》拓本册上都曾出现过,而且,钤印位置均位于内外题签的下方,不知是否也存在某种讲究?总之,像沈树镛这类重要金石收藏家印鉴的使用规律,是一个颇有趣味,也尚有待进一步探讨的问题。

(本文作者系浙江省博物馆研究馆员)

(期刊责编:唐 昆)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《荣宝斋》2016年12月刊,订购电话:(010)65128417