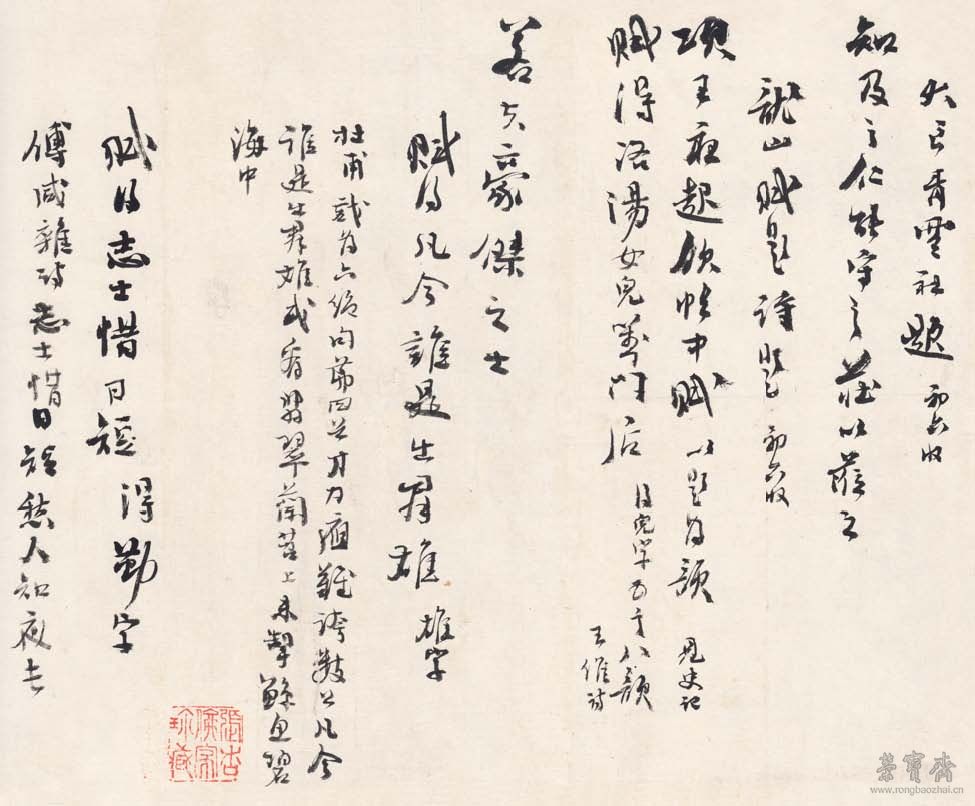

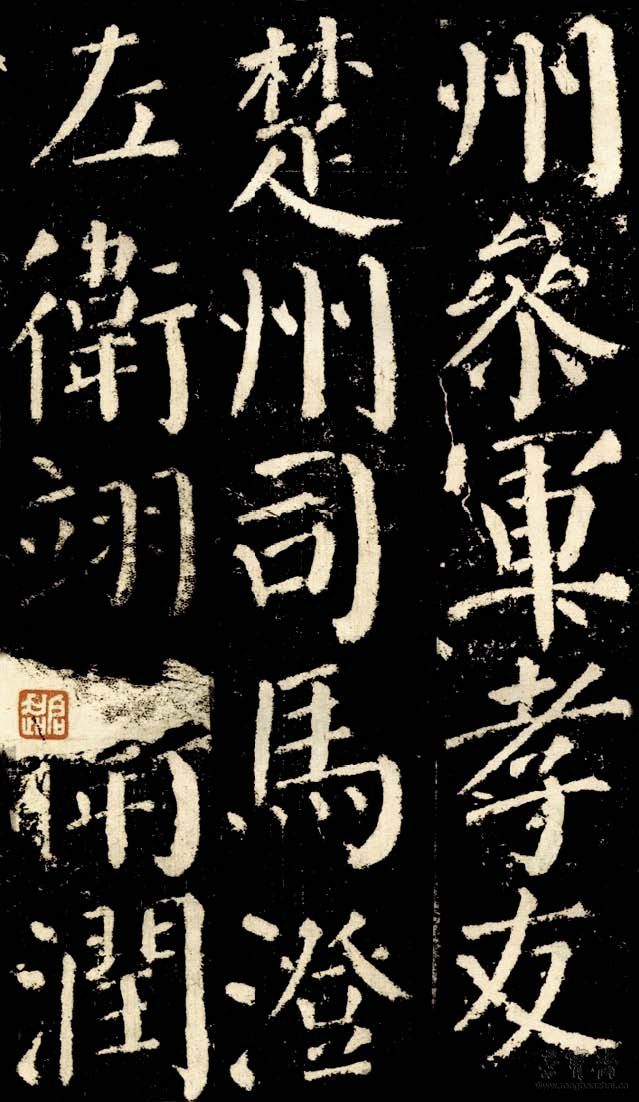

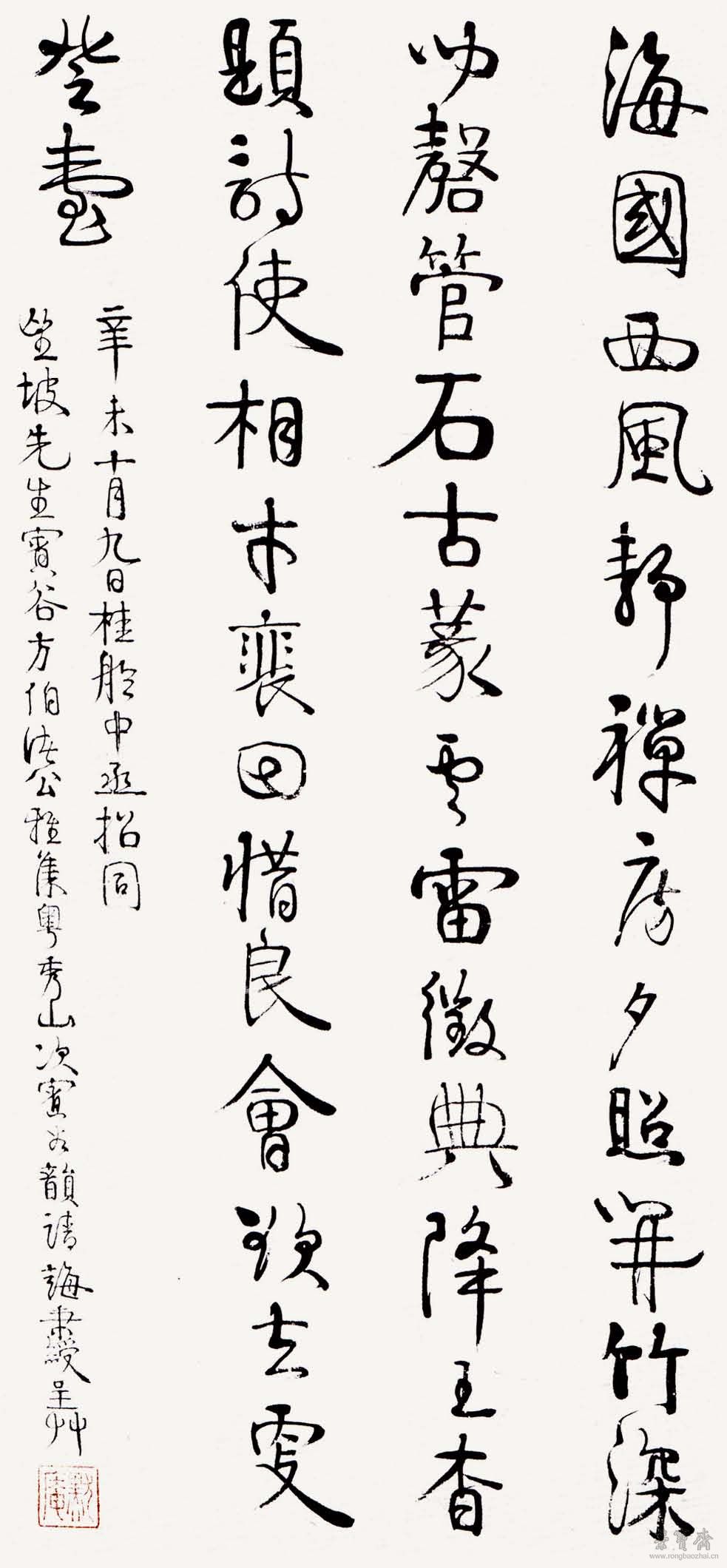

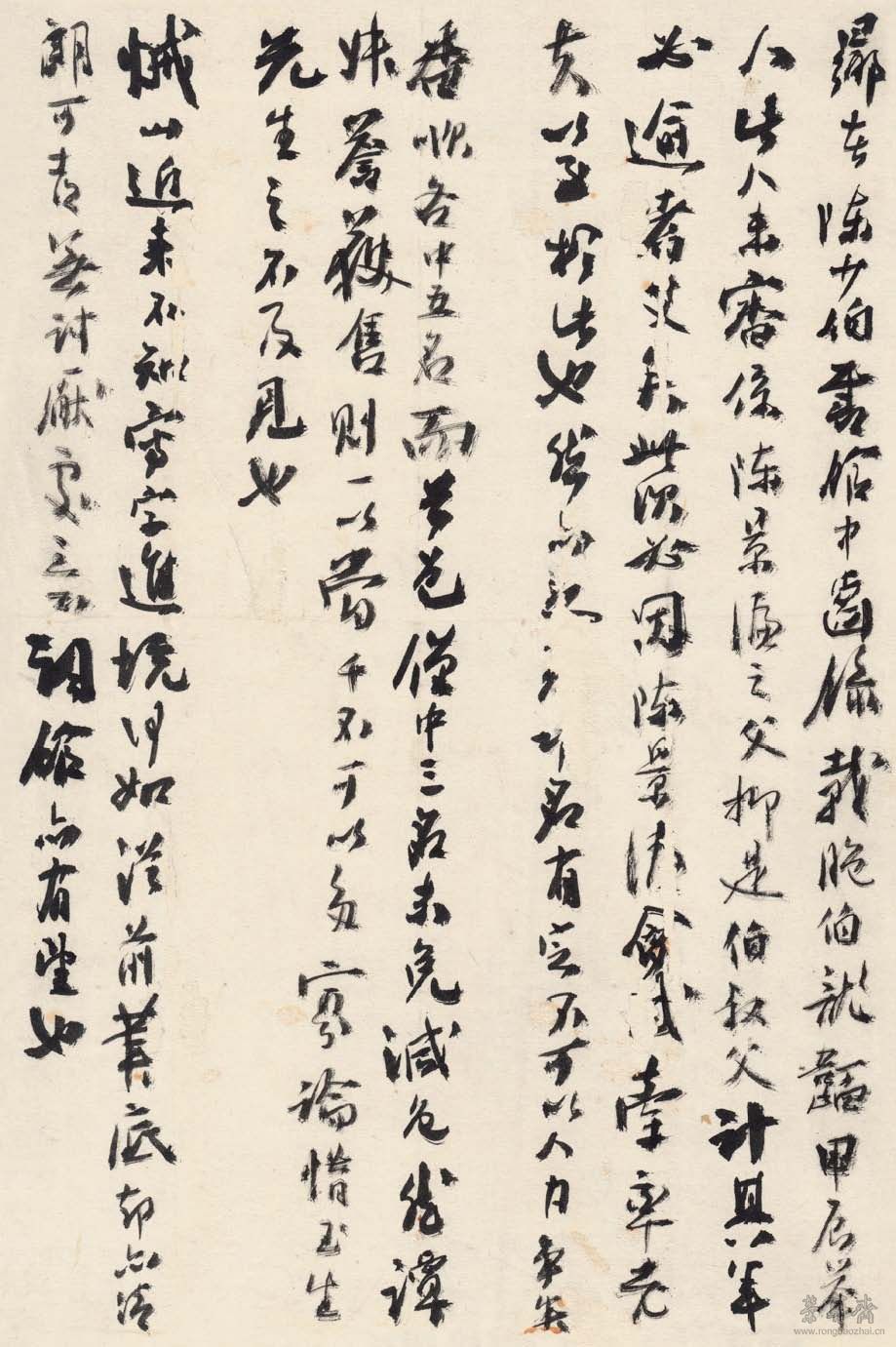

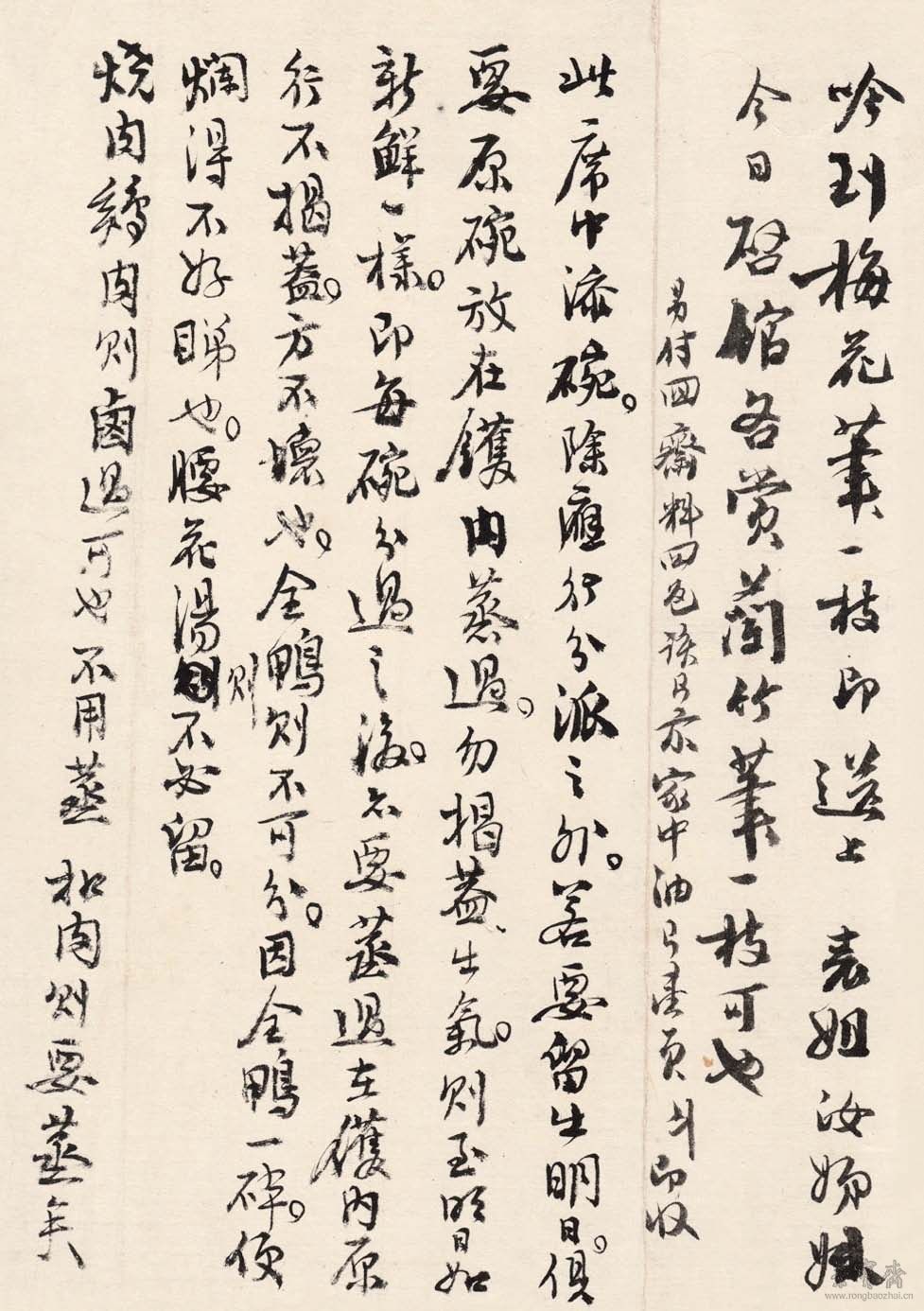

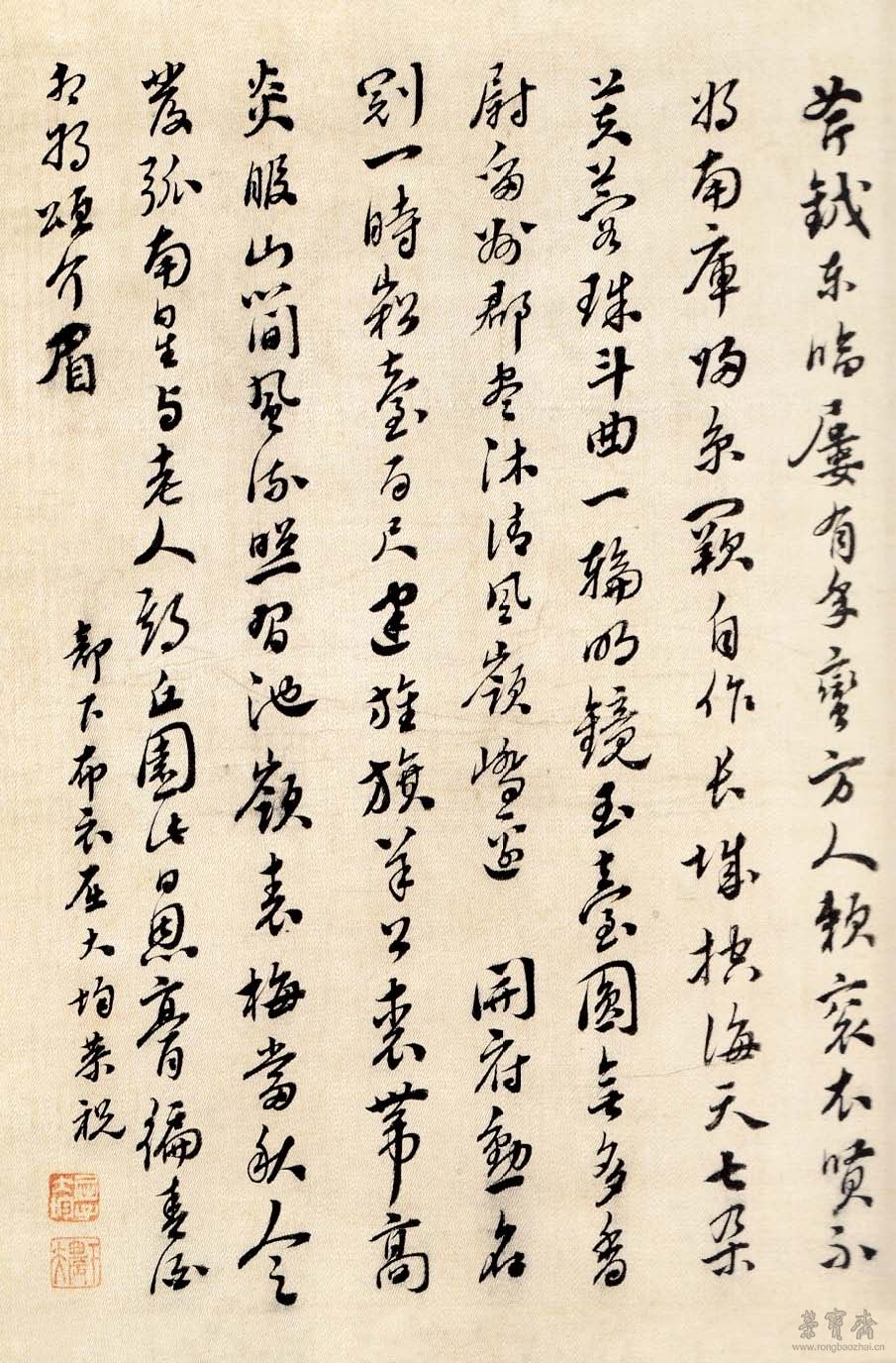

二○一四年的早春时节,北京拍卖市场上出现了一件日本回流的书法手卷。它由两个部分组成,前面是一组诗赋的题目,多半是某书院、学堂或者书塾的『作业』,也就是和制艺、八股文有关的东西;后面是叔叔写给侄儿的几通信札,内容么,家长里短、日常吃食之外,就是长辈关心晚辈学习之类的。从岭南、广肇、番顺等地名看,书者即使不是广东人,至少也曾在广东寓居过很长时间。从提到学海堂、谭宗浚进士及第来看,这些墨迹是清末的产物。(图一)

图一 朱次琦(九江) 传家帖卷 局部之一

图一 朱次琦(九江) 传家帖卷 局部之一

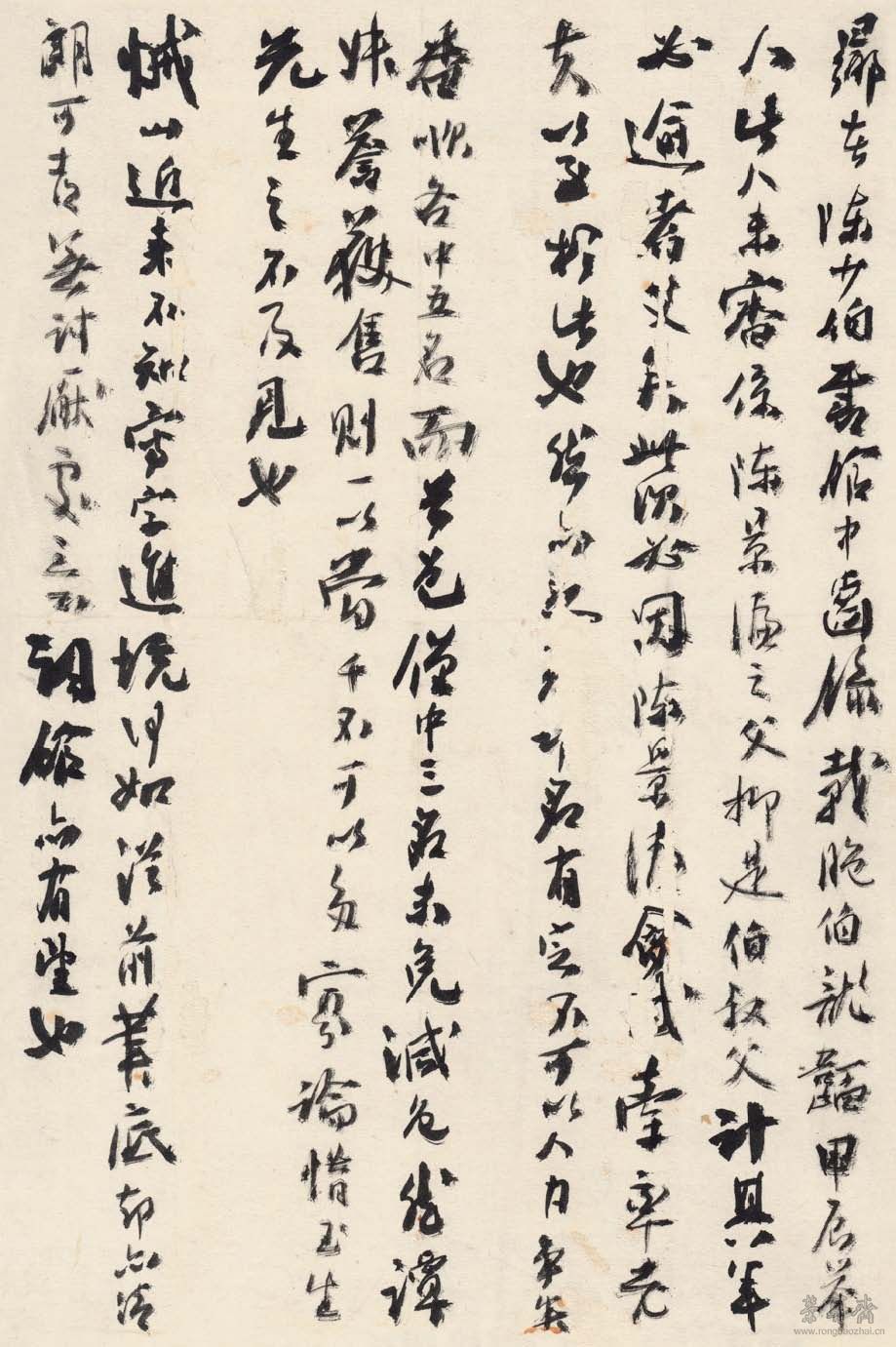

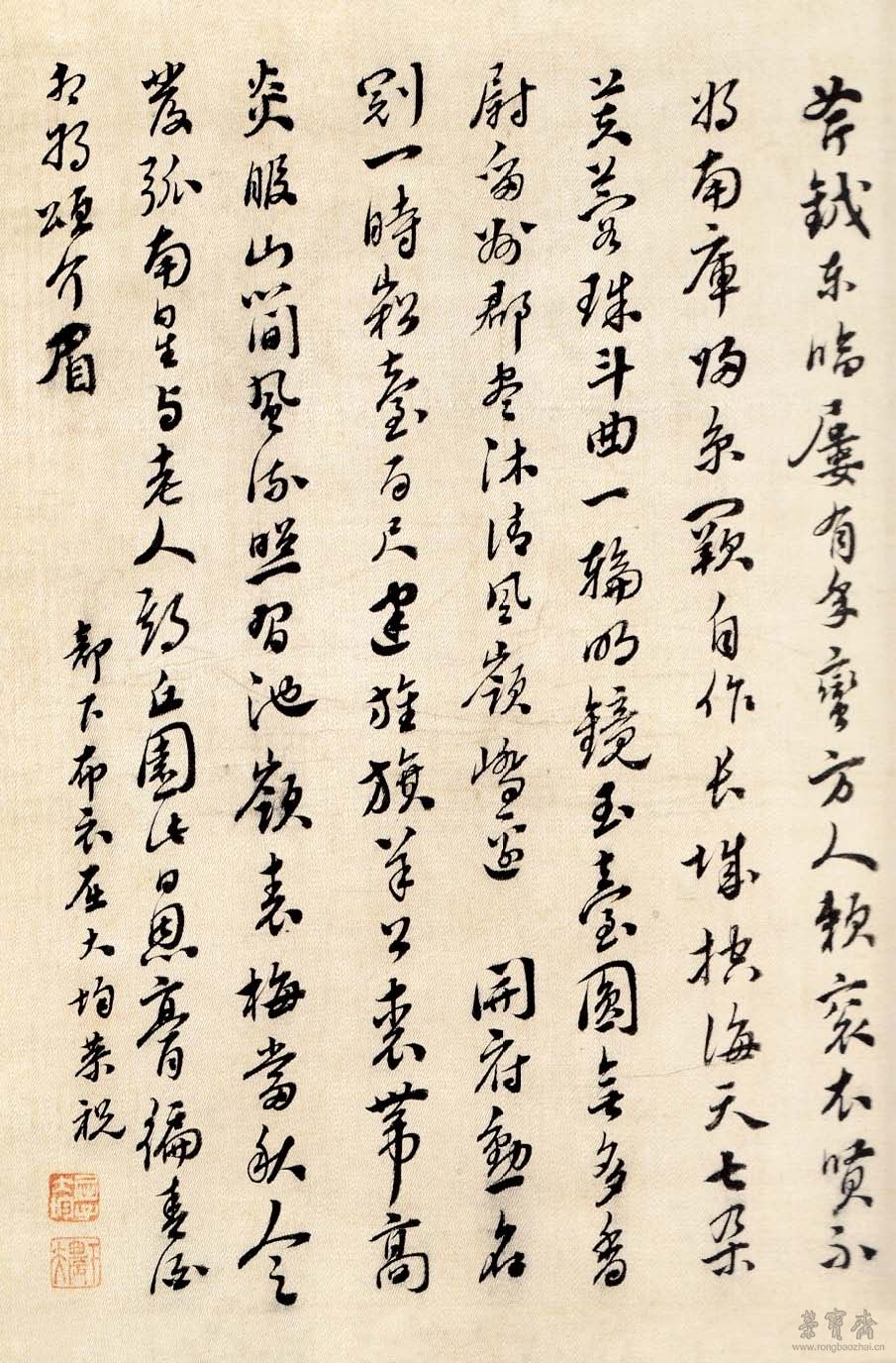

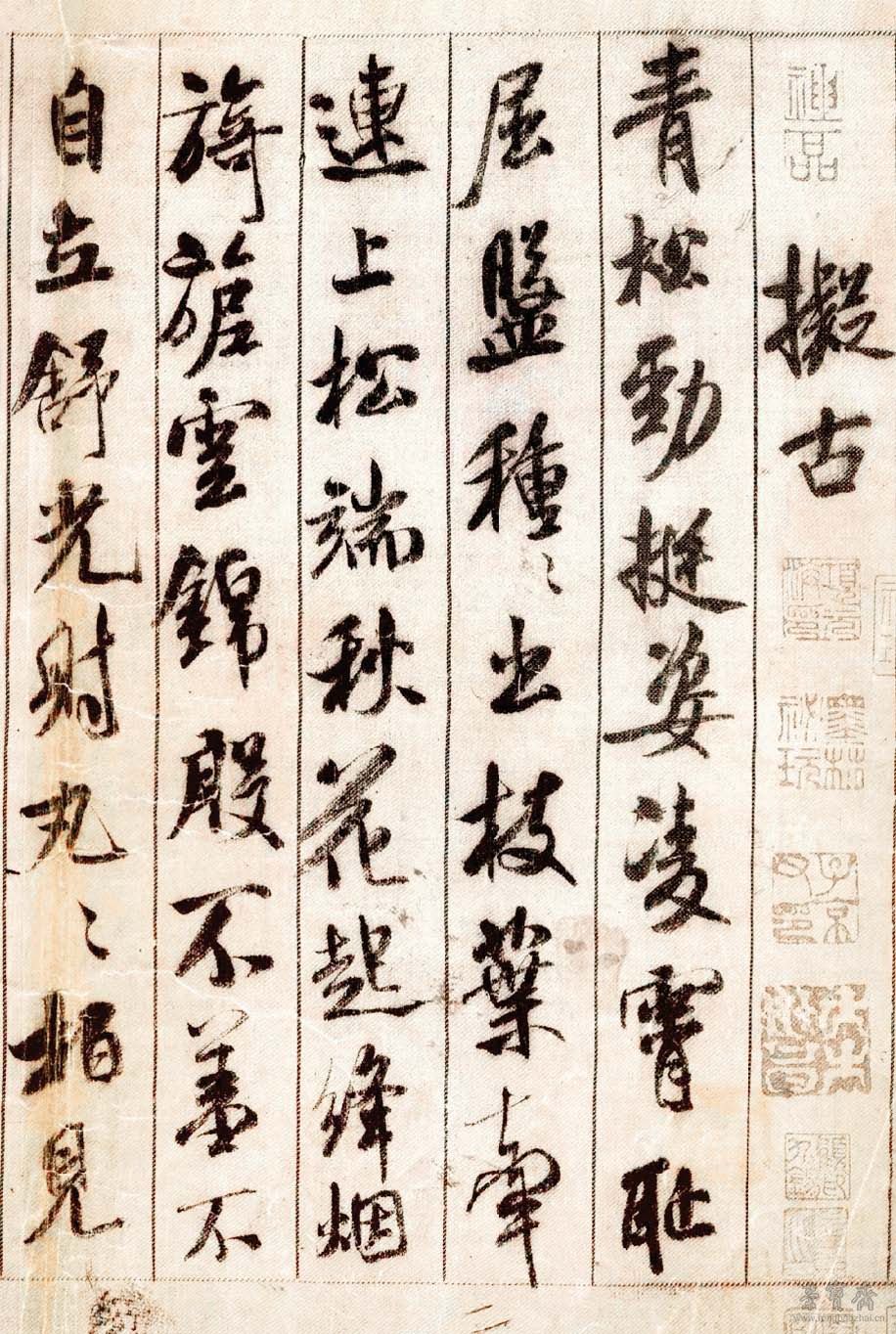

熟悉广东书法史的鉴定家或收藏家,根据书法风格,也许一眼就能看出这部手卷出自朱次琦(九江)之手。但是,观风望气似的鉴定终究欠缺点儿说服力。通过考订手卷中所涉及的历史人物和事实,将之与『眼鉴』结合起来,不仅能凿定书写者,还原艺术品的价值,还让这部手卷成为了一个标本。历史人物和事实的认定,作品内容和文献史料的互证,书法家风格的形成和个性的特征,古代书画考鉴的几大要素,在此几乎都有涉及。与教科书所说几乎完全契合的考鉴流程与结果相映成辉,也使得这部手卷闪耀出更多样的光彩。(图二)

图二 朱次琦(九江)画像(选自叶恭绰编《清代学者象传第二集》)

图二 朱次琦(九江)画像(选自叶恭绰编《清代学者象传第二集》)

朱九江是康有为的老师。康有为虽然对老师的书法推崇备至,但是,他的书风与老师似乎相去甚远。商承祚则对朱九江这位前辈老乡的书法成就颇有微词。要弄清楚这些问题产生的根源,必须对明清以来的广东书风做全面地梳理。而全面了解广东书风的面貌及其与中原、江南地区书风的关系,也有赖于并反过来有助于对古代书法史的深入探讨。这个过程中,首先需要理解,作为传统意义上的帖学大师,颜真卿的部分书法中实则具有浓郁的碑石意,颜真卿书学思想与后来的碑学最为接近。理解颜真卿对于书法的多重贡献,理解颜体书风的多样性,理解帖学对于颜真卿的继承与取舍,理解碑学之所以能兴盛是帖学中原本就包含有对于碑意的探索,是讨论得以继续的前提。康有为的书法其实更多的是根源于帖学。康有为与商承祚对朱九江书法的不同认识,缘于书法观念的差异。这种差异,仍在帖学范畴之内,因帖学家所奉的『家法』与其『固化』而起,是传统与变革视野下的冲突。

哪怕是『书法简史』,也非本文所能承担之重。本文只是试图借考证佚名手卷作者的机会,通过阐述颜真卿与帖学以及碑学的关系,介绍一下自己对于古代广东书法与中国书法、中原书法诸方面关系的粗浅认识,很多地方连『择要而言』都不能做到,读者省知其大意即可。个人的这些认识体会,拔高些说,也算是观点,欢迎批评指正。为行文简便起见,除了本文的主角朱九江,其他古今贤哲,一律直呼其名而不用敬称。

一 划出一个时空圈

即使一眼就能认出书写者是谁,面对无名氏的书法作品,首要的工作,仍然是看能不能从作品中『读』出它所属的年代。书法自身的时代风格,固然是断代的依据,然而,其书写内容是否具有『纪实性』,以及如何正确理解、解读这种『纪实』,更是科学鉴定必须面对,并予以合理解答的课题。如果足够幸运,能明确书写者的籍贯等重要信息,当然更好了。较之前半部分的诗赋题目,手卷中后半部分信札里的线索似乎要多一些,也更容易梳理。其中,以下拟称为《及第札》《志局札》《十九日札》的三通书信,将成为讨论的重点。

《及第札》全文如下:

『向在陈少伯霜馆中,《齿录》载胞伯龙韬,甲辰举人。此人未审系陈景濂之父抑是伯叔父?计其年,必逾耆艾矣。此次必因陈景濂会试牵率老夫,以至于此也。然亦□□功名有定,不可以人力争矣。番、顺各中五名,而首邑仅中三名,未免减免。然谭叔誉获售,则一以当千,不可以多寡论。惜玉生先生之不及见也。』

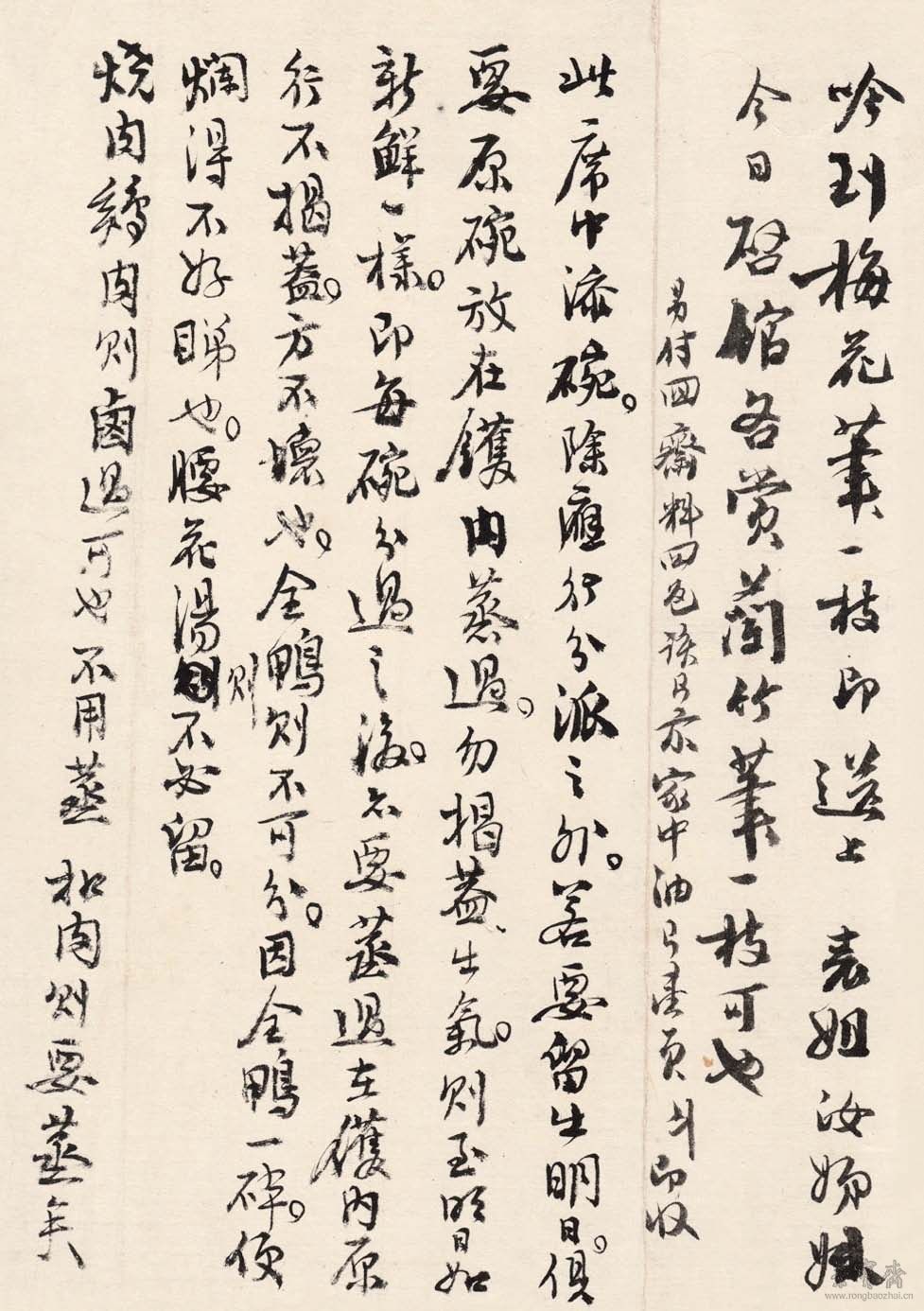

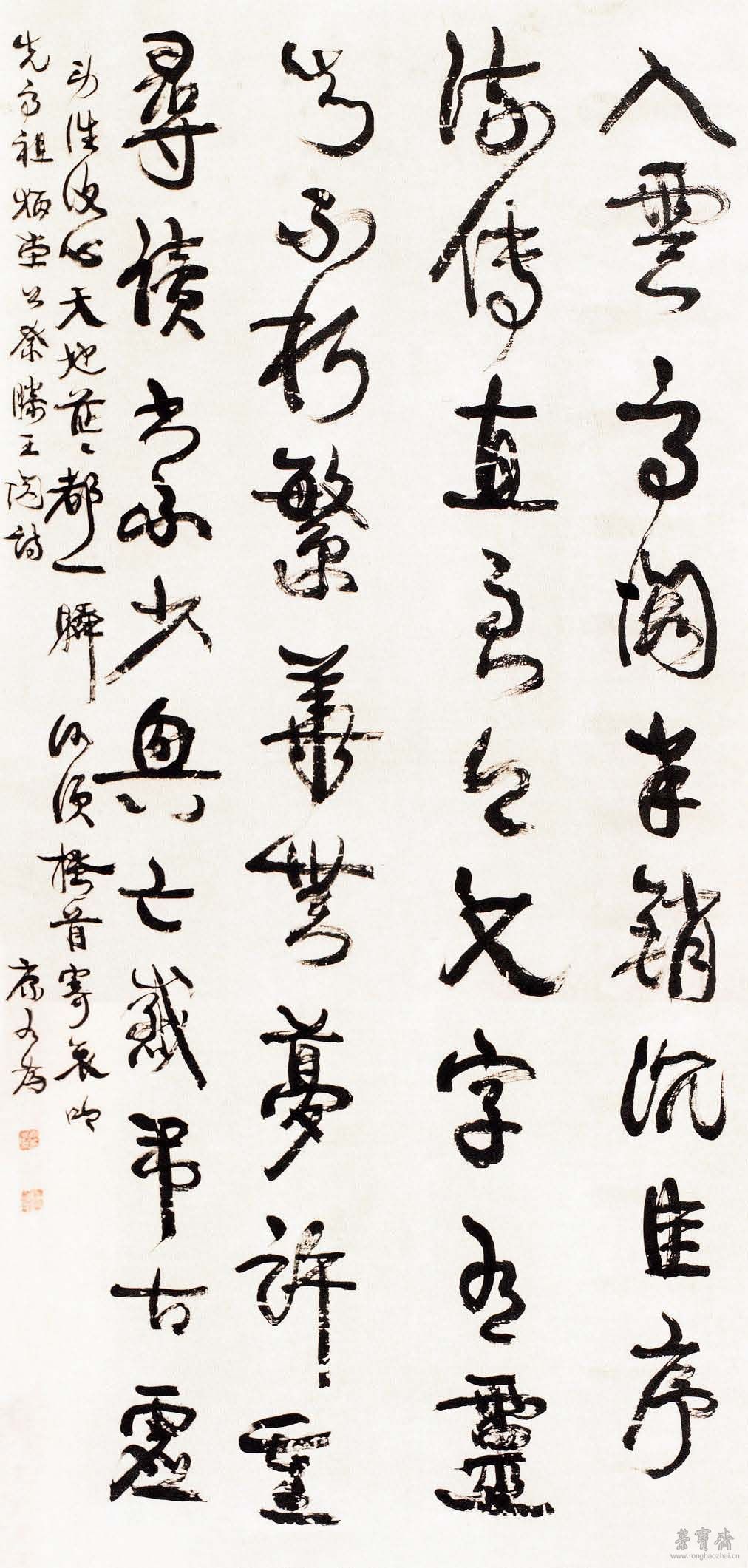

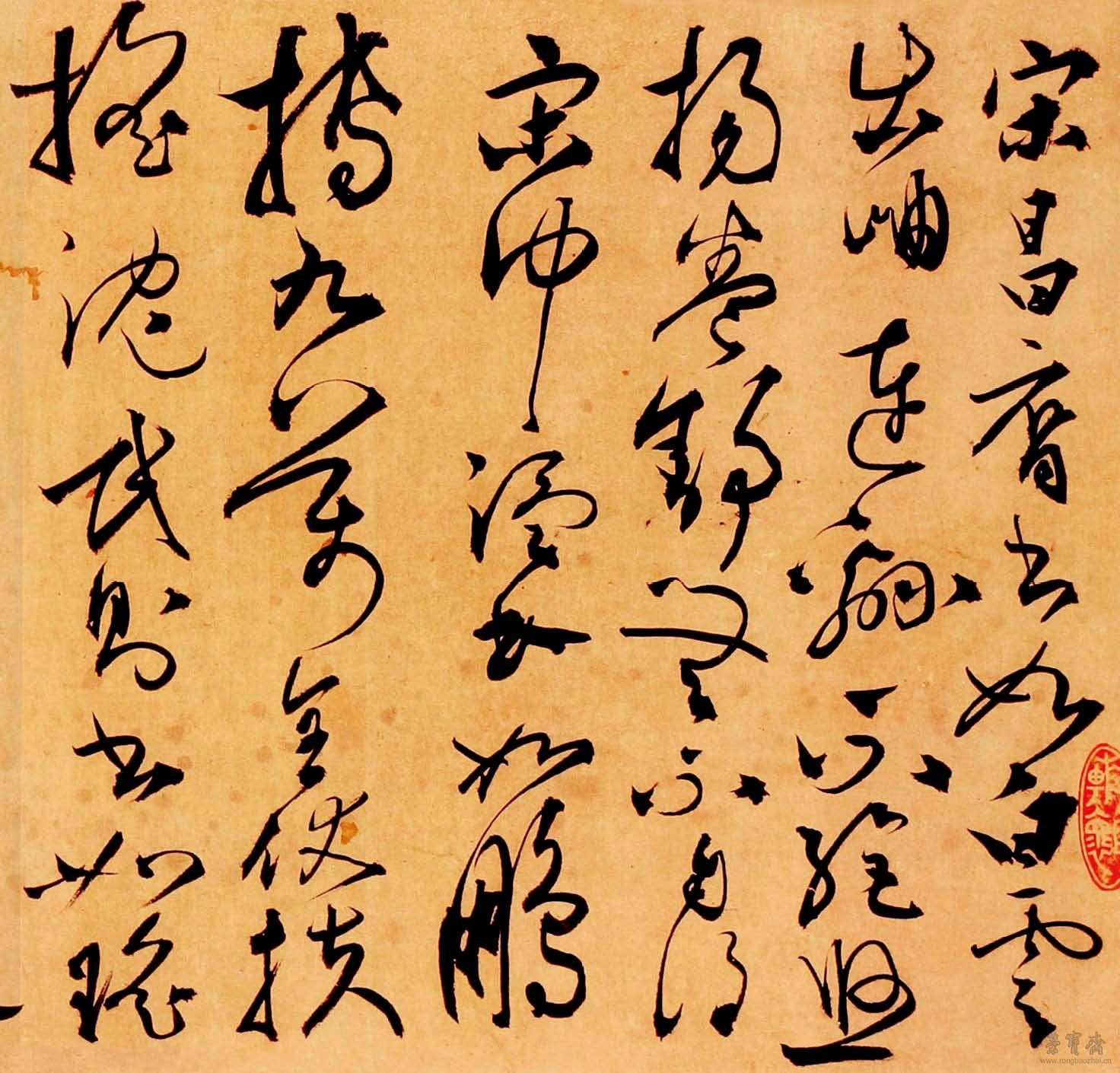

『□山近来不知写字进境何如?从前笔底却亦清朗可喜,无讨厌处。□□词馆,亦有望也。』(图三)

图三 朱次琦(九江) 传家帖卷 局部之二

图三 朱次琦(九江) 传家帖卷 局部之二

番、顺,即指番禺、顺德,皆属广州府管辖,故『首邑』应是指广州。

检光绪《广州府志》卷四十一《选举表十•国朝进士》同治十三年(一八七四)甲戌陆润庠榜,南海(广州府附郭)有谭宗浚、刘廷镜、麦宝常等三人,番禺有姚礼泰、沈锡晋、梁肇晋、何子鋆(香山,旧属番禺)、金学献等五人,顺德有何崇光、黄玉堂、何其敬、杨凝钟、陈华褧(新会,旧属顺德)等五人,与《及第札》中所谓『番、顺各中五名,而首邑仅中三名』,正相一致。

其中,俗称『榜眼』的一甲二名进士谭宗浚(一八四六—一八八八),历官翰林院编修、云南按察使、广西隆安道,撰有《希古堂文集》等。

据《清史稿》《清史列传》《清国史》《谭先生墓碑》《谭君传》等的记载,谭宗浚字叔裕。不过,古人行文写字时,也许无心,也许别有来由,也许只是听音记字的臆度,往往有随手借用同音字的癖好。尤其是在涉及字号别称时,更会状况百出。民国《博罗县志》云『上界三峰西下五里为长沙巊(读如屻),以多粗沙故名。下为道姑田,石竦潭澄,松阴杉绿,谢里甫亟赏之,谭叔誉(宗浚)《看山集》以为何仙姑遗迹云。』检谭宗浚《荔村草堂诗钞》卷九《看山集》,有《云母峰下有道姑田是何仙遗迹》七绝一首。因此,《博罗县志》与《及第札》一样,它们所记之谭叔誉,就是谭叔裕,即谭宗浚。

《近代名人小传》云:『宗浚承家学,读书学海堂,治经善考据名物,文工俪体,宏博在吴锡麒上。诗尤警拔,寄托高远……唐炯叹曰:「少年文士,而能不畏强御,若斯人者,吾见诚罕矣。」』所以,《及第札》才会说:『谭叔誉获售,则一以当千。』这是对榜眼地位的推重,更是对学问人品的尊崇。

谭叔誉即谭叔裕,即谭宗浚。那么,『玉生先生』显然就是谭宗浚的父亲谭莹。谭莹(一八○○—一八七一),字兆仁,号玉生,于书无所不窥,而尤长于词赋。强记过人,凡先哲嘉言懿行,与夫地方沿革掌故,纵隔时甚久,能备述其颠末,是学海堂学长兼粤秀、广雅等书院监院,撰有《乐志堂集》等。著名的《粤雅堂丛书》就是在他的帮助下才得以刻印行世的。谭宗浚是同治十三年的进士,而其父谭莹卒于同治十年。所以,《及第札》会说:『惜玉生先生之不及见也。』

《及第札》应作于同治十三年。札中说陈龙韬是『甲辰举人』。同治十三年之后的第一个甲辰是光绪三十年(一九○四)。中国的科举考试于光绪三十一年(一九○五)正式停办,最后一次会试是光绪三十年的甲辰科,最后一次乡试是光绪二十九年(一九○三)的癸卯科。因此,陈龙韬的『甲辰举人』不可能是光绪三十年考取的。

同治十三年之前的第一个甲辰是道光二十四年(一八四四)。仍检光绪《广州府志》,其书卷四十六《选举表十五》,道光二十四年甲辰恩科乡试中式者中,有一位番禺人,正好名叫陈龙韬。同科中举的,还有『玉生先生』谭莹。假设陈龙韬与谭莹年岁相仿,到同治十三年时,差不多有七十岁,与《及第札》中所说的『其年必逾耆(六十岁)艾(五十岁)』相符。

《番禺县文史资料》第十期有一篇《禺山武举陈大元》说:

『清代武举陈大元,番禺石楼乡人,好武术,练武之余亦潜心读书。工诗、乐,喜唱昆曲。……陈大元的儿子陈龙韬,道光甲辰举人。当时石楼乡曾征集《石楼八景》诗,共征得律诗七千多首,为番禺诗坛盛事,由陈龙韬等人选刻一百九十首,附有摘句配图,并由张维屏评定。』

这个陈龙韬,应该就是《及第札》里那位陈龙韬了。民国《番禺县续志》卷二十一《人物》有陈景鎏,《番禺县文史资料》第十期《石楼镇历史人物简介》等当代书籍中的陈景鎏传基本上都是据此改写的。综合起来,大略如下:

陈景鎏(一八四四—一八九九),初名景濂,通籍后改今名。字蚧徽,号翊溪,石子头乡(今石楼村)人。武举陈大元孙、举人陈龙韬侄。同治十一年(一八七二)乡试第二名举人。光绪六年(一八八○)进士,选庶吉士,散馆授编修。景鎏家世务农,素娴农事,居近水,堤堰薄,台风时多溃决。景鎏为之增高疏浚,得以无患而岁常有盈。任职词馆本属清闲,唯闭门读书,对亲贵者无所干谒。侍御安维峻谏慈禧太后,获罪戍边。景鎏卧病数月,闻之矍然起,亲送且厚赆之。素不喜奔走权门,故在翰林院十多年,不获升迁。光绪二十三年(一八九七)八月,充顺天乡试同考官。翌年议叙得道府,赏加盐运使衔。二十五年(一八九九)九月,授福建兴泉永道。十月,将出都,得寒疾,误服药而卒。年五十六。

显然,这位陈景鎏就是《及第札》里的陈景濂。

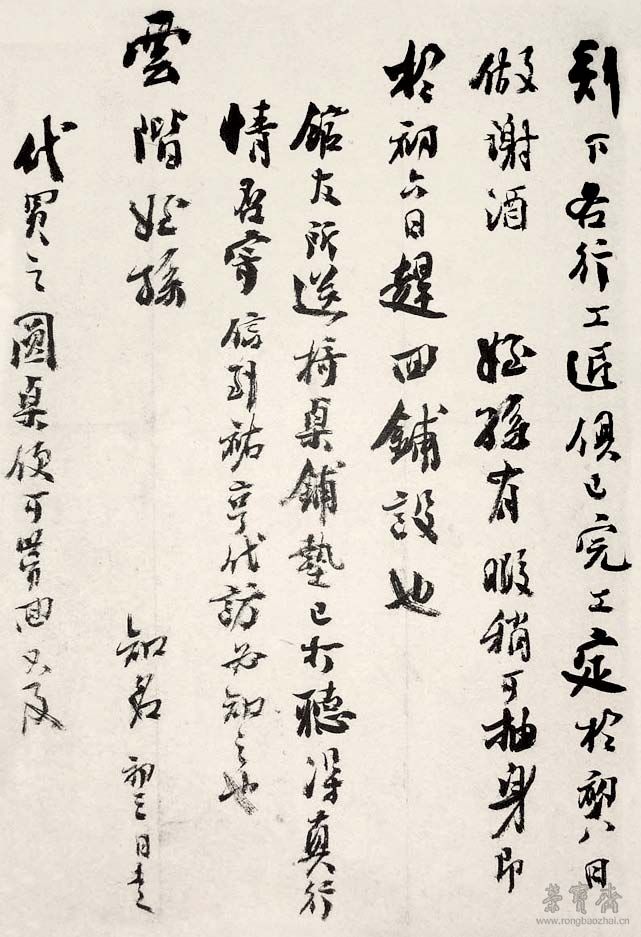

《志局札》全文如下:

『入志局可问孟葵世伯,志稿皆发刻未?何日可以刷印?本年内可以通派否?渠以何时还也?』

《清人室名别称字号索引》中没有『孟葵』,但有李徵霨字孟夔者。检前引光绪《广州府志》,卷首的分纂中,正好有一位『举人内阁中书衔高要县教谕李徵霨』。正如谭宗浚的字应该是『叔裕』,而《及第札》《博罗县志》等写作『叔誉』一样,李孟葵无疑就是李孟夔。

《广州府志》有光绪四年(一八七八)史澄、光绪五年(一八七九)仲春冯端本序,因此,《志局札》也应该写于光绪五年前后。

从以上的考察中可以得知,佚名手卷的书写者生活在清代后期,是广东人,或者,至少曾在广东寓居过很长时间,熟悉广东(广州)本地风土,与本地名人多有交往,应该不是籍籍无名之辈。

二 眼鉴与历史考证

佚名手卷的书写者,有着极为深湛的颜体书法功底。其书法气韵古茂,碑意浓郁,平淡天成,既无馆阁体笼罩之下帖学书法的柔媚,又没有已经是时尚的碑体书法的奇崛怪诞,允为一代宗师。

由光绪五年上推一百年到乾隆四十五年(一七八○),是手卷书写者生存年代的绝对上限。非常凑巧,这正好是《广东历代书法图录》中『近现代广东书法』的上限。如果上述关于手卷书写者时间和空间的考证判断是正确的,那么,这位具有极高书法造诣的书写者,应该就藏身于『近现代广东书法』的五百多人,或『入粤名人书法』里面自钱仪吉(一七八三—一八五○)开始的近二百人之中。否则,只能说他的作品传世太过罕见;或者,他是遗世独立的隐者。

尽管颜体书法在清代中晚期大行其道,广东地区也不乏颜鲁公的追随者,然而,《广东历代书法图录》归属于近现代的七百人里面,以颜体为宗的『高手』,其实并不多。与手卷风格完全一样,书法追求和书法功底、水平完全相当,不高也不低的,只有一个。

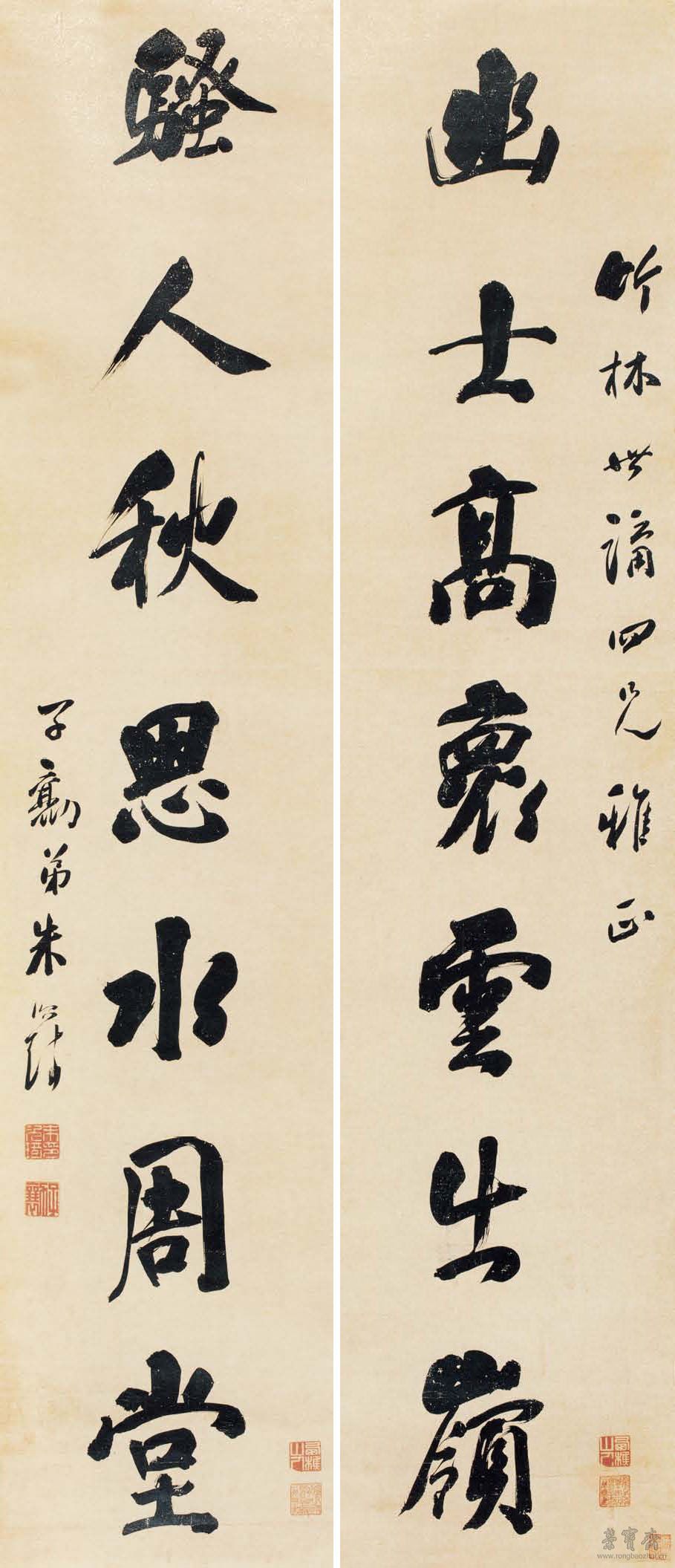

这人便是鼎鼎大名的朱次琦。朱次琦,广东南海人,生于清嘉庆十二年八月二十二日(一八○七年九月二十三日),卒于光绪七年十二月十九日(一八八一年二月七日)。籍贯和生活时代,都与上述关于佚名手卷书写者的考证结论相符。(图四)

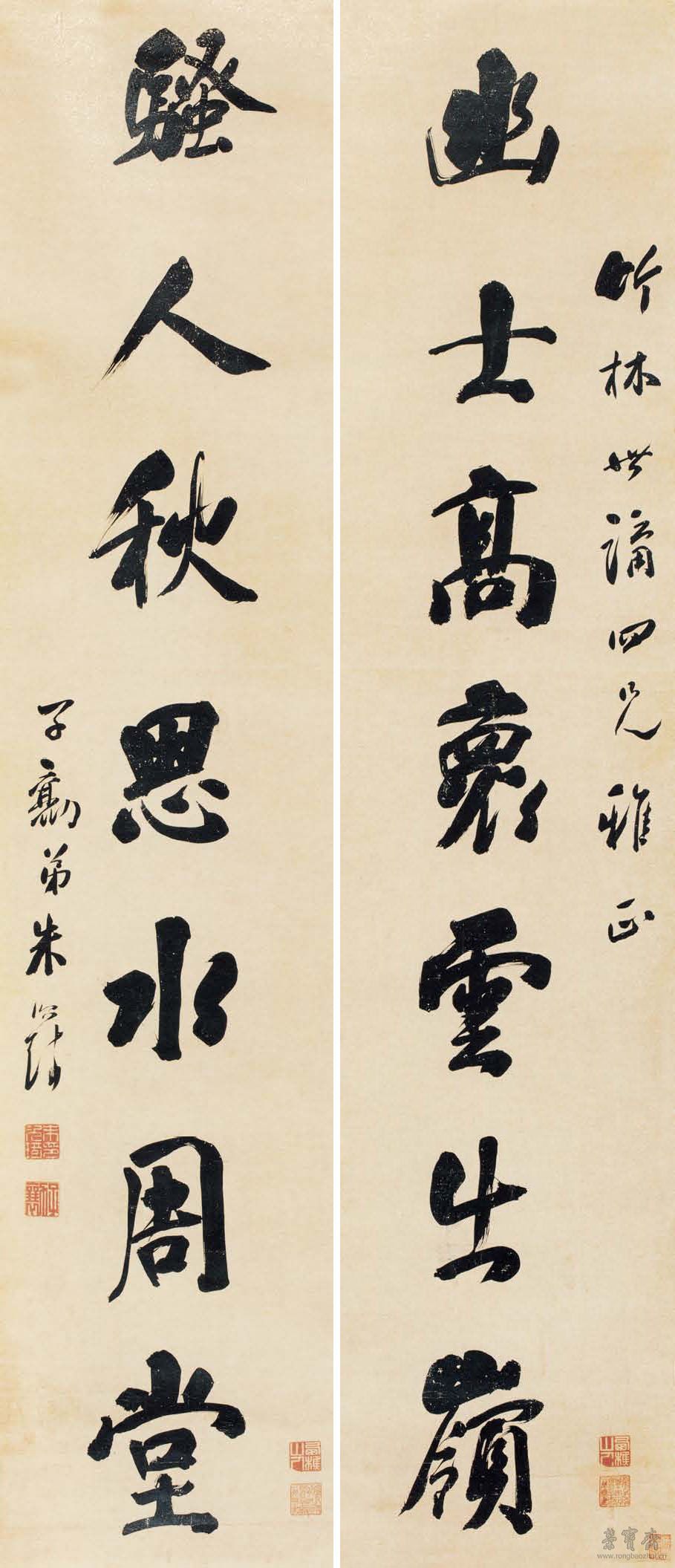

图四 朱次琦(九江) 幽士骚人七言联

图四 朱次琦(九江) 幽士骚人七言联

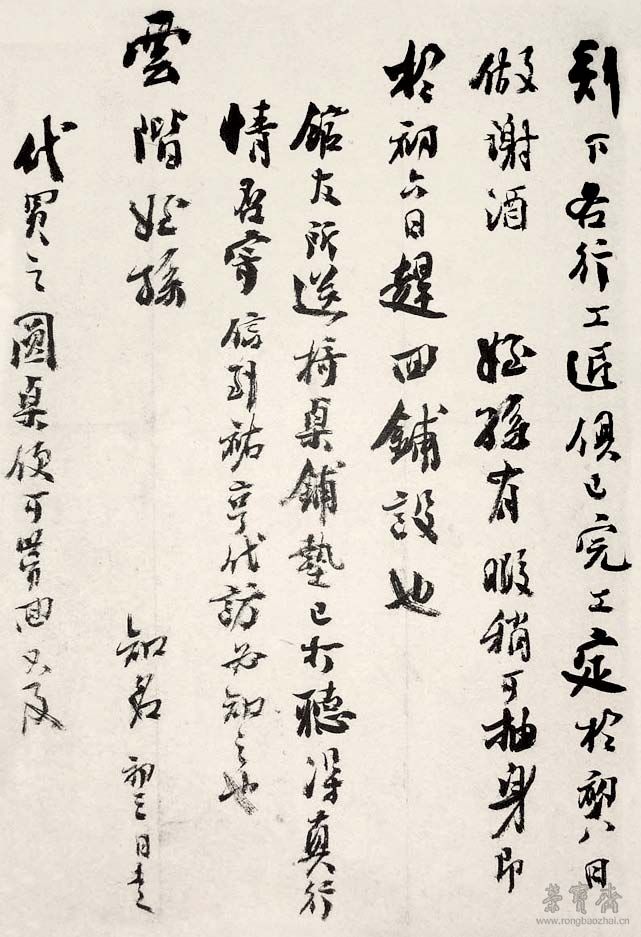

回头再来看《十九日札》,突然就会有柳暗花明的感觉了。此札全文如下:

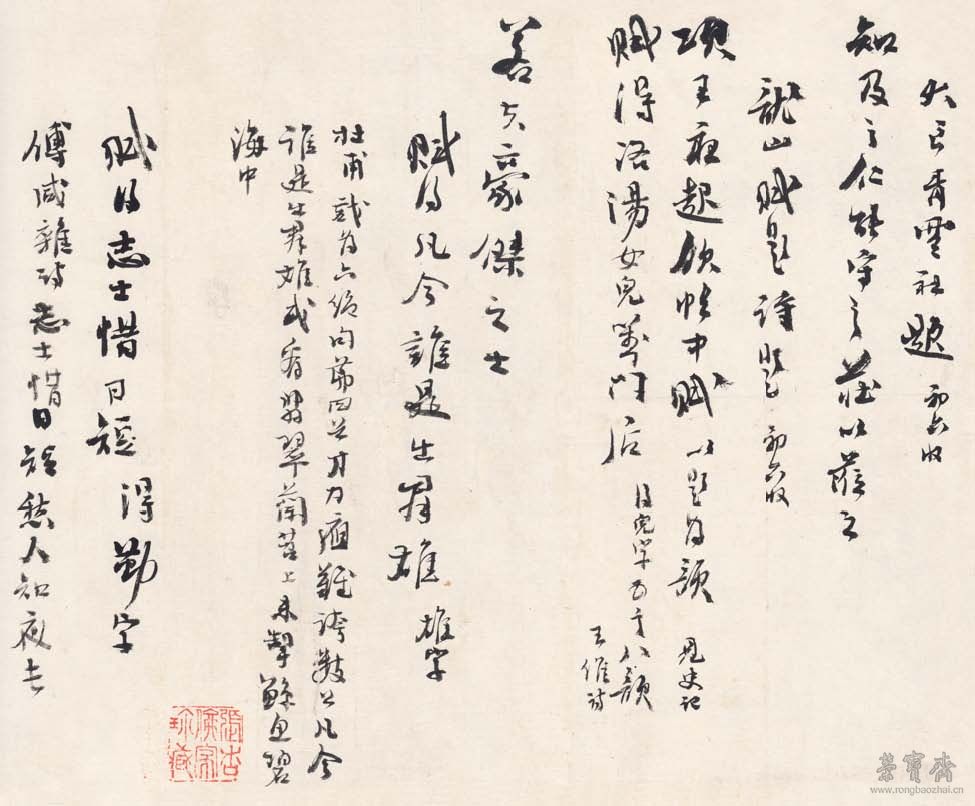

『昨十九日,有淡菜四两并札,交巡城吴泽带还,未省得收否?(内有允惇伯信一、元菖伯信一。侄廿一来信,未见提及,故疑)宪牌,廿五日生童齐集,而代考张观察现尚未到,学署亦未搭棚,想新生总在下月初旬后矣。侄儿在家奉亚父起居,等示考有期,再付字通知可也。(沅菖大伯父来札已收,不无大说话,只数语而已,侄后札亦仍要详些)镜仁亲家已回里,此二项之说,想俱着人送去,侄见沅伯及树兄问知,浼渠等付还一字可也。余后详。典贻大侄。叔字。廿三日卯刻。(前寄家用之银,内有壹页略低四五分,叫四家婶交树阶用去,看低多少可也。)』(图五)

清同治十年(一八七一)刻本《南海九江朱氏家谱》十二卷,纂修者是朱次琦的弟弟朱宗琦。朱次琦不仅为该谱写有一道序文,同时还是该谱的监修者。因此,这部《南海九江朱氏家谱》的权威性毋庸置疑,是研究朱次琦家世的最重要的文献。

图五 朱次琦(九江) 传家帖卷 局部之三

图五 朱次琦(九江) 传家帖卷 局部之三

如果这通家信落款的『叔』真是朱次琦,那么,信中提到的『典贻大侄』等人,在《南海九江朱氏家谱》中能不能找得到呢?毕竟,就算这部手卷的书法风格与朱次琦极为相似、无限接近,籍贯和生活时代也没有问题,对苛刻的鉴定家和史学家来说,仍然缺乏足够的铁证用以论定。所以,《十九日札》能否与《南海九江朱氏家谱》相契合,就显得无比重要。可以说,只要《十九日札》中的人物、辈分关系与《南海九江朱氏家谱》对应得上,再加上几无二致的书法风格,就可以肯定这部佚名书法手卷的作者是朱次琦。

果然,《家谱》第五卷第四叶有:『泽琦,原名长富,字沅昌,号芷湾。例州同。配关氏。』

第五十二叶有:『汝韬,字允惇,号冬来。配黎氏。』朱泽琦、朱汝韬,与朱次琦一样,都属绎思房第十五世。据《家谱》记载,本房第十六世,朱次琦二哥朱炳琦的长子名叫朱之经:『字典贻,号正甫。配关氏,继刘氏。』也就是说,《十九日札》中的允惇伯、元(沅)菖伯、典贻大侄,都见诸《南海九江朱氏家谱》。并且,在《南海九江朱氏家谱》中,他们之间,以及他们与朱次琦间的辈分关系,和《十九日札》所述完全一致。

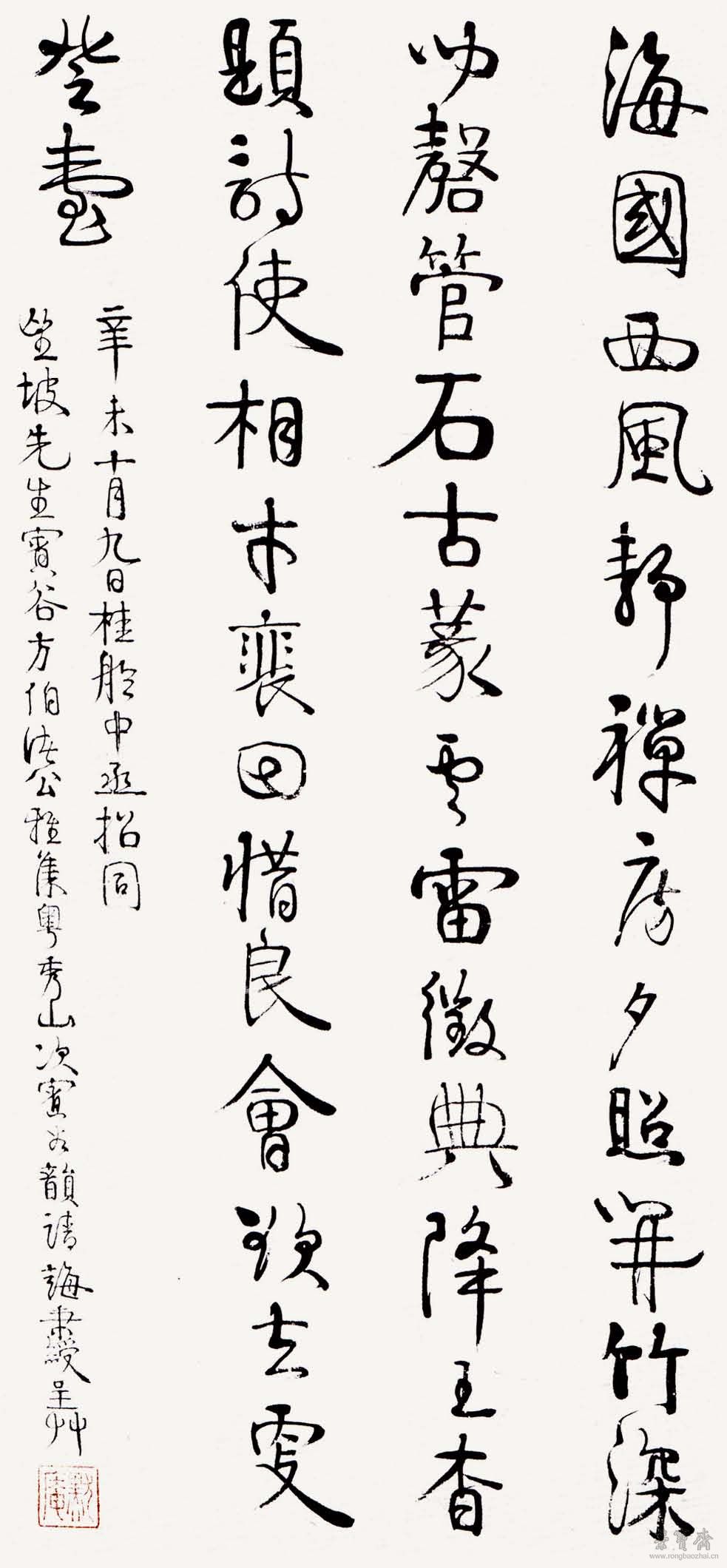

这部佚名手卷,其后半段的书札部分,无论是内容特点,还是书法风格,抑或是书写年代,都与二○○八年文物出版社出版的《商衍鎏商承祚藏朱次琦康有为信翰》中商承祚旧藏的十六通朱次琦致侄孙云阶家书具有高度的相似性,可以用来比对互证。(图六)

图六 朱次琦(九江)致侄孙云阶家书

图六 朱次琦(九江)致侄孙云阶家书

朱次琦生于嘉庆十二年(一八○七),与谭莹是同时代的人,且晚十年去世,有机会在同治十三年看到谭莹之子谭宗浚考中进士,说出『玉生先生之不及见』这样的话。朱次琦与李徵霨是『总角之交』,打小就在一块儿。让侄儿朱之经称李徵霨为世伯,再恰当不过了。并且,朱次琦逝世于光绪七年十二月十九日(一八八一年一月三十一日),完全可以在光绪四五年间叮嘱朱之经去向李徵霨询问关于《广州府志》的编刻进展情况。

因此,结合书法风格特征,可以肯定,这部日本回流的手卷,是清代广东南海著名学者、思想家、书法家朱次琦的遗墨,其中的书札部分,与被康有为推许为『独步古今』的商承祚旧藏朱氏致侄孙云阶家书属于同一时期的作品,都是朱氏晚年书法已臻『入化之境』时的巅峰之笔,拟称作《南海朱九江先生传家帖卷》。

朱次琦生于广州府南海县九江乡西方太平约(今佛山市南海区九江镇下西太平村),故世称『九江』先生。《清代朴学大师列传》卷九《浙粤派汉宋兼采经学家列传》云:

『朱次琦,号稚圭,又字子襄。广东南海县人。道光丁未进士。令山西襄陵百九十日,政化大行。以巡抚某为某亲王嬖人,拂衣归,讲学于其九江乡礼山草堂,垂三十年。先生授学者以四行五学。四行:一曰敦行孝弟,二曰崇尚名节,三曰变化气质,四曰检摄威仪。五学:一曰经,二曰史,三曰掌故,四曰义理,五曰词章。日一登堂讲学,诸生敬侍,威仪肃穆。先生博闻强记,不挟一卷,而征引群书,贯穿风诵,不遗只字,学者录之,即可成书一卷,今所传《礼山讲义》是也。先生博极群书,金石书画,罔不穷究。厉节行于后汉,探谊理于宋人;既则舍康成,释紫阳,一一以孔子为归。其学行盖近似亭林。所著有《国朝学案》《国朝名臣言行录》,凡百卷;《蒙古记》《晋乘》,各数十卷;诗文集数十卷。晚岁皆自焚之。殆疾世之哗嚣,多以文学炫宠,而以身为法也。卒于光绪壬午之春,年七十五。其门人康有为等,刊其佚文数十篇,存《是汝师斋诗集》《大疋堂诗集》。』

三 颜体与帖学家法

苏东坡曾说:『智者创物,能者述焉,非一人而成也。君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。』这是书史研究者们很喜欢引用的一段话。但是,前面的『智者创物,能者述焉』,往往不见称引,后面的『古今之变,天下之能事毕』,似乎也没有得到足够的重视。对于书法而言,苏东坡所谓的『智者』是谁呢?说颜真卿极古今之变,毕书法之能事,究竟含有怎样的蕴意呢?智者与颜真卿,苏东坡更倾向于谁呢?

六朝唐宋以来,『书圣』王羲之一直是书法家们热烈追捧的对象。然而,固守王门家法的,古来有几人不是被诟病得灰头土脸?在唐代,还可以看到如虞世南、李世民、李邕这样的王门『家臣』。到了宋代,以苏轼、黄庭坚、米芾为代表的书法家们,虽然仍高举着王右军的牌位,实际上的老师却是颜真卿。

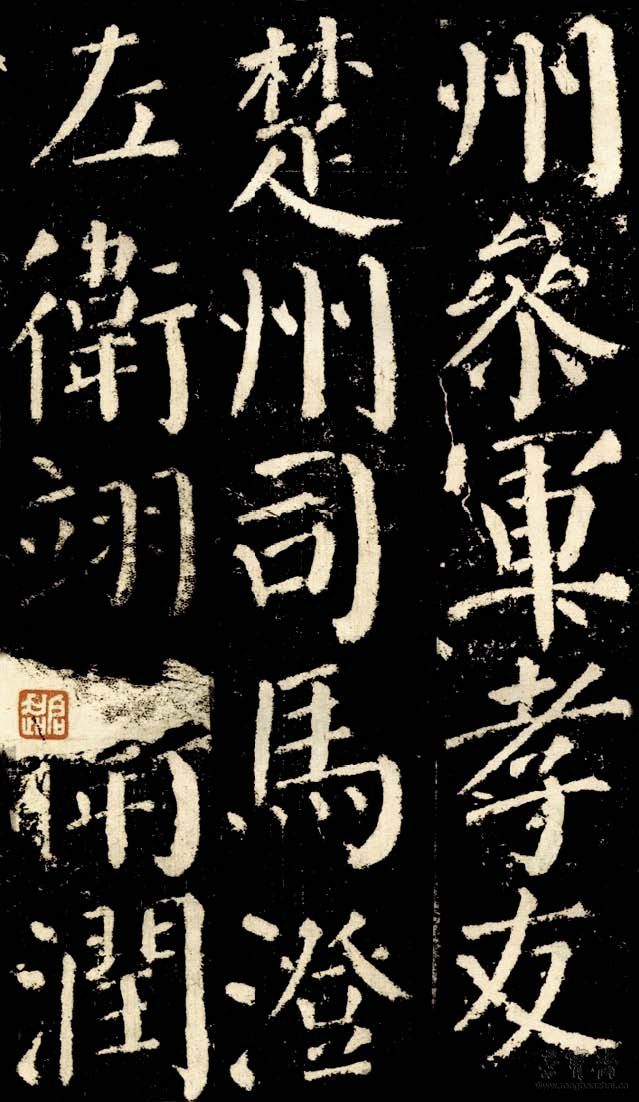

以《多宝塔碑》为代表的颜体书法,接续王羲之直至欧阳询的传承,完成了对楷书的改造,奠定了楷书的基本法则,后世的馆阁体即从此而来。以《祭侄文稿》《争座位》为代表的颜体书法,接续王羲之《丧乱帖》的精神,开创了以楷法写行书的基本范式,使行书创作变得简便,『宋四家』皆得益于此;米芾曾讥讽此种书风为『丑怪恶札之祖』,明代徐渭、王铎等人狂怪书法的破土而出,却与它有千丝万缕的关系。以《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》为代表的颜体书法,掺糅篆籀,朴茂雄浑,碑意盎然,种下了后世碑体书法得以盛行的心苗。

所以,对苏东坡而言,王羲之是『创物』的智者,而颜真卿却是极古今之变、毕书法之能事者。一个是供在『祖庙』里的,一个是现实中可以感知、可以师法的。真正对唐宋以来中国书法有最直接、最广阔影响的,是颜真卿。

后世纵然有苏东坡、赵孟这样的绝世大家,以《颜勤礼碑》的风范,写出了《丰乐亭记》《胆巴碑》,但是,这既不是主流,也没有更多的书家参与、更多的作品流传,并为人所熟知、习学、继承。帖学是以《多宝塔碑》《祭侄文稿》为血脉的;以《多宝塔碑》《祭侄文稿》为宗,才是嫡传。

朱九江行书取法自《祭侄文稿》《争座位》,又见有馆阁体笔法,可以看作是受到了《多宝塔碑》的影响;而其质朴,显然得益于《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》。值得注意的是,朱九江书法笔法简省,气韵古茂,浑然天成,无匠气,不做作,不仅完美地再现了《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》的风采精神,甚至比颜真卿还更进了一步,笔法更为简省,意味更为平淡。

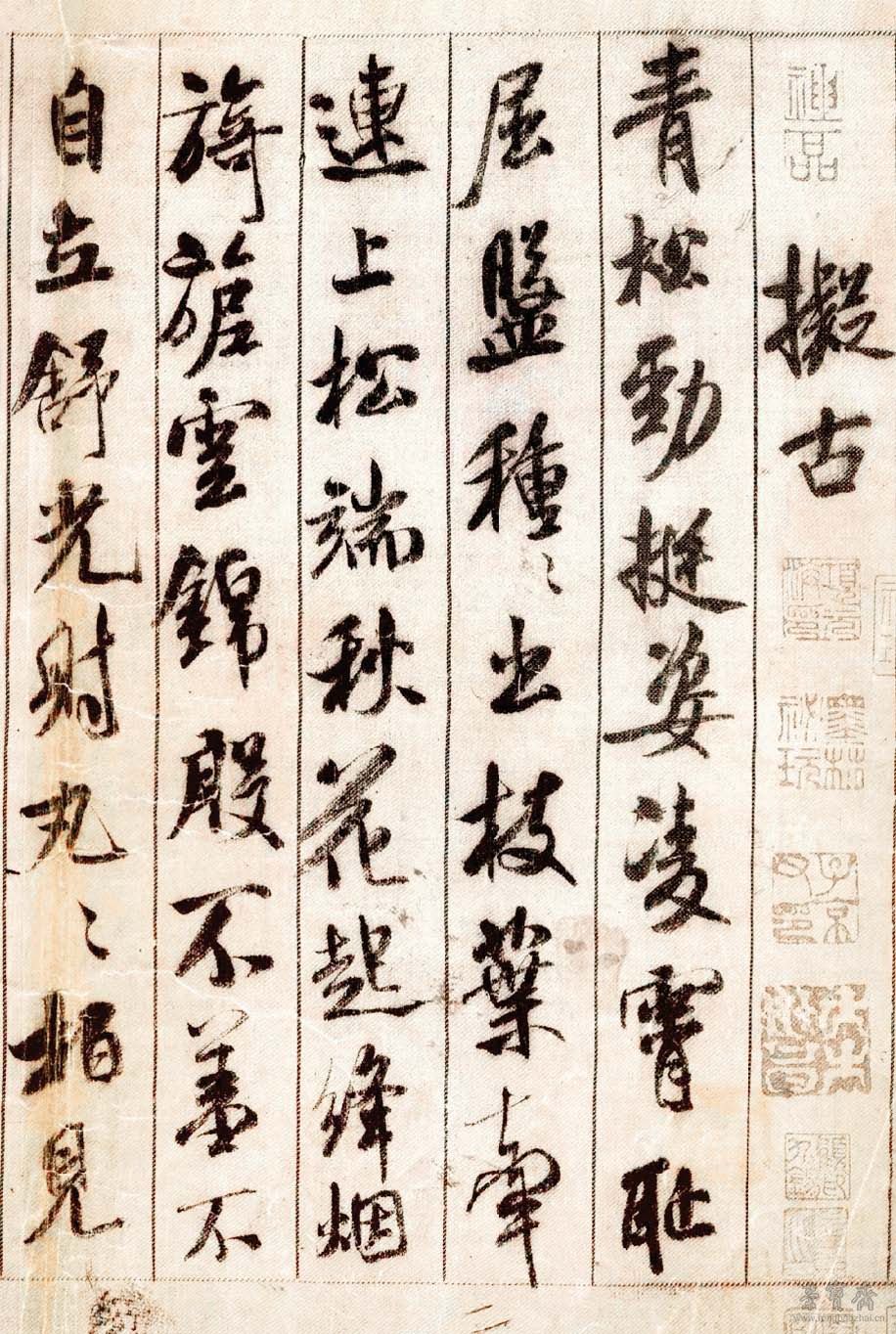

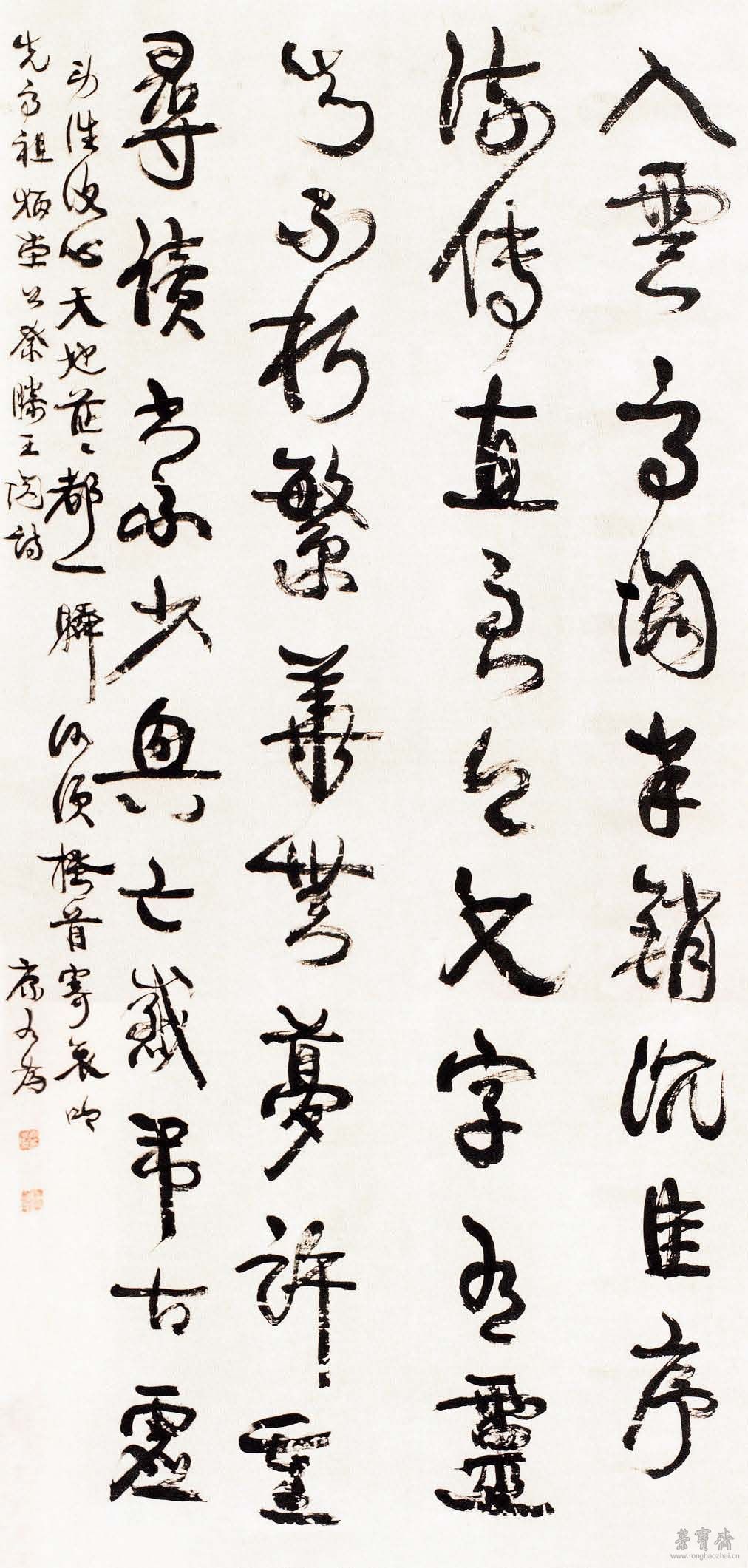

《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》以及朱九江书法的质朴古茂,与通常所谓的古拙、高古、萧散等不同。颜鲁公与朱九江,展现出对书法之道的另外一种追求,即无追求、不刻意、不炫技,其中蕴含有《道德经》『为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为,无为而无不为』的思想。这是中国哲学的最高境界,也是中国艺术、中国书法的最高境界。可是,以王羲之为『书圣』,以《兰亭序》为『祖宗家法』的书法家们,对于笔法技巧的追求早已深入骨髓,谁敢断然舍弃,又如何能舍弃得掉呢?颜真卿是一位对书法有深刻理解的艺术家,是对艺术有宏大抱负的思想家,是能将理想坚决付诸实践的革命者。朱九江可谓是颜真卿的千年知音。然而,这与传统帖学中追求中庸平和的思想是不符的。(图七)

图七 颜真卿 颜勤礼碑 局部

图七 颜真卿 颜勤礼碑 局部

《岭南书法史》第五章第一节为《朱次琦的书学》:

朱次琦的书法理论,备见于其弟子康有为的书学著作《广艺舟双楫》中。如卷五《述学第二十三》云:『将冠,学于朱九江先生。先生为当世大儒,余事尤工笔札。其执笔主平腕竖锋,虚拳实指,盖得之谢兰生先生,为黎山人二樵之传也。』同书《榜书第二十四》云:『自元明来,精榜书者殊鲜,以碑学不兴也。吾所见寡陋,唯朱九江先生所书朱氏祖祠额,雄深绝伦,不复知有平原矣。』又同书《行草第二十五》云:『先师朱九江先生,于书道用工至深,其书导源于平原,蹀踱于欧、虞,而别出新意,相斯所谓鹰隼攫搏,握拳透爪,超越陷阱,有虎变而百兽跧气象,鲁公之后,无其伦比,非独刘姚(按,指刘墉、姚鼐)也。元常曰:「多力丰筋者圣。」识者见之,当知非阿好也。但九江先生不为人书,世罕知者。吾观海内能书者,惟翁尚书叔平似之,惟笔力气魄,去之远矣。』康有为对刘、翁的书法,本已备极赞誉,而书中认为朱氏之书,远胜二人,也许其中有些对老师的过于推崇的成分,但今天从朱氏传世的书作看来,康有为的评价还是比较公允的。商承祚谓『康有为吹捧他的老师朱次琦』,又谓朱氏书法『平平无奇,毫无特色』,则未免贬斥过甚了。

商承祚(一九○二—一九九一)是著名的古文字学家、书法家,曾任中国书法家协会理事、中国书法家协会广东分会主席。《岭南书法史》所引『康有为吹捧他的老师朱次琦』云云,见商承祚所撰《我在学习书法过程中的一点体会》一文。

朱九江的真迹流传极少,但商承祚却是极少数曾经拥有较多朱九江墨迹的私人藏家之一。也就是说,学养与书法实践并重的商承祚,应该比大多数人都有资格评论朱九江的书法。然而,商承祚却认为朱九江的书法『平平无奇,毫无特色』。对朱九江的弟子、名气更大的康有为书法,商承祚同样有些瞧不上。

今中山大学图书馆藏有一部十二册朱九江批注的《四书集注合讲》,就是商承祚捐赠的。《商衍鎏商承祚藏朱次琦康有为信翰》,一次性就收入了商承祚旧藏的十六通朱次琦家书。这些家书原有康有为等各家跋,无不对朱九江的书法表示最高的推崇。康有为跋云:

先师朱九江先生以循吏盛德,为清朝儒宗,不独学行高一世,但论书法,沈雄苍健,怒猊抉石,亦为清朝第一。此二三纸,乃率意拾简者,然精神意态,是何雄杰!出其余技,犹独步古今。

商承祚也写了一段近千字的长跋,但主要是考证朱九江生平及札中所及之事,关于书法,只有这么两句:

先生年十八肄业羊城书院。谢兰生任山长,以能书名。诸生从习八法者,独许先生,谓近颜平原、欧阳渤海。授以笔法,艺遂锐进。生平不为人作字,惟族谱稿及书札、诸生文批,以流传尠,得者珍之。

余近得先生致侄孙云阶手札十六通,所述皆家庭琐事。盖乡居后,事无巨细,悉委云阶。各札虽无年月可稽,为乡居二十三年间之书,则可断言。随意洒,多力丰筋,晚年专攻《坐位》,故益觉雍容朴茂。

总算没直接说自己的藏品『平平无奇,毫无特色』,貌似还有点表扬的意思。但相比康有为等人的热烈『吹捧』,商承祚的态度其实没什么变化,那一星半点的表扬,不过是顺口说说的套话,哪有真心推重的意思。再来看看其他的跋是如何评价的。曹受坤跋云:

朱九江先生生平不轻易为人作书,故得其尺幅者如获至宝。虽至开列市物清单,亦有装潢而什袭之者。此册为先生致其侄孙云阶小简,所谈虽日常琐事,而书法乃酷似鲁公《争坐位帖》,宜立础之珍藏若宝也。

宗静存跋云:

『朱九江先生法书传世绝鲜,盖平生志事,入则绍承道统,出则致君泽民,固不在寻常楮墨间也。若以书言,则康长素之推,殆非阿私之论。曩闻新会先贤陈白沙之代人记账,及清季常熟翁松禅之寻失犬赏帖,见者均争藏之,真迹可贵,有如是夫。』

卢子枢跋云:

『审观各札,老笔纷披,筋力弥劲,深得颜鲁公《争坐位稿》神髓,真迹无疑。盖先生早岁即工书,传谢里甫先生笔法。所藏宋拓《争坐位帖》,旧为余所得,因以知其寝馈功深。况此十六札,为晚年入化之境,洵可宝也。』

不厌其烦地抄这么多文字下来,不是要与商承祚抬杠,而是为了引起注意:商承祚是多么的『与众不同』。

对康有为所说的朱九江书法『蹀踱于欧、虞』,今人无不信从。其实,近代以来受尽指摘的馆阁体,与书家们一再推崇的颜真卿(早期)、欧阳询,气息是相通的。写得很好的馆阁体,要么似颜多些,要么似欧多些,这几乎是一种必然。商承祚说谢兰生夸朱次琦的书法不错,『谓近颜平原、欧阳渤海』,意思其实是说他的馆阁体很『得法』,写得好,传统帖学基础扎实。康有为『蹀踱于欧、虞』云云,一是指出朱九江书法的基础是自幼习学的馆阁体,其二呢,早期颜体书法是对欧阳询的直接继承,如此说还是将朱九江书法的根基引到了颜真卿。其三,康有为坚持了自己一贯不人云亦云的风格,在内心,他很可能是对同时代的书法家贬损馆阁体的『主流』看法持有保留意见的,虽然他自己著书立说时也会这样进行贬损,甚至有过之而无不及。

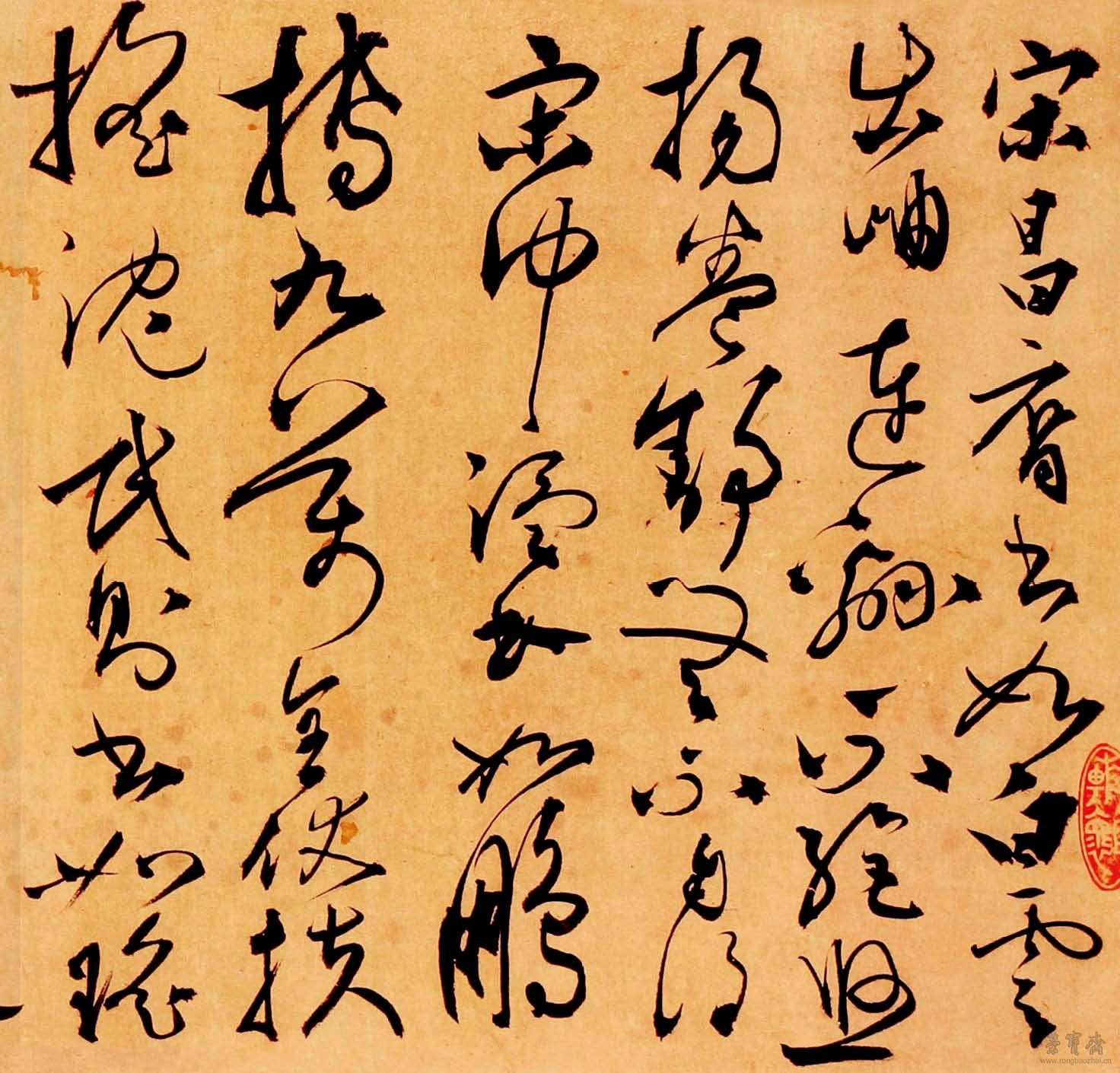

朱九江的行书,如商承祚所藏家书十六通,里面没有欧阳询的影子。所谓朱九江书法中的欧阳询,其实是馆阁体笔法。朱九江是读『四书五经』出身考过进士的人,在馆阁体上下过很深的功夫。这是童子功,一辈子都摆脱不掉。事实上,这本身就是一个伪命题。因为哪怕是对馆阁体持最激烈否定态度的书法家们,只要他们没有彻底否定、丢弃欧阳询、颜真卿、『宋四家』,就不可能摆脱馆阁体的影响。朱九江是否想过摆脱馆阁体呢?恐怕未必。(图八)

图八 朱次琦(九江) 传家帖卷 局部之四

图八 朱次琦(九江) 传家帖卷 局部之四

朱九江的时代,碑学大兴,碑体盛行。需要指出的是,书法中有碑意,与碑体书法,是两回事。碑意可以用帖学笔法写出来,碑体则出自帖学之外。朱九江不仅是帖学出身,还愿意坚守帖学,但也认识到传统帖学需要融入『新鲜』血液,需要改良。他的做法是,以鲁公之沉雄,矫馆阁之妍美。好比张之洞的『中学为体,西学为用』,朱九江的书法观点,应该是『帖学为体,碑学为用』,祖宗之法是绝不能动摇和放弃的。

虞世南是王羲之七世孙智永禅师的弟子。在唐初尊崇王羲之的大背景下,『直接』传承王羲之书法的虞世南,天然占据了有利地位。但是,严格说来,虞世南水平有限。并且,虞世南传世书迹不多,摹习困难。因此,真从虞世南传世书迹学习书法的,从古至今就没几个人。古来书论凡说学虞世南的,极有可能是种很客气的批评。即,学王羲之学得不太好的,就说是从虞世南而来,根本不是表扬。

李邕亦然,也是学王羲之但又未能形神兼备。李邕、虞世南在王羲之笔法的基础上,都『自创』了些东西,但正是『自创』的这一部分,显得有些『俗』。南唐后主李煜说,『虞世南得其(按,指王羲之)美韵,而失其俊迈;李邕得其气,而失于体格』,确属真知灼见。

从传世墨迹看,朱九江是学过王羲之的,但可能因为性格气质相左,最后放弃了。与其说朱九江的书法受虞世南、李邕的影响,倒不如直接说他也曾是王羲之的信徒。康有为如此说,用意是在给老师戴上一个『正统』的桂冠。毕竟,在古代,没有哪一个书法家不以贴近王羲之为荣。朱九江的书法没有丝毫的六朝风味,只好将他往王派传人虞世南身上扯。对此,康有为大概也是颇觉苦恼的吧。

凡传统书法,必定是从王羲之,或者『宋四家』,或者赵孟而来,否则,就需要建立另外一套完整的审美体系才能欣赏、评判。商承祚是对传统书法有精深研究、透彻认识并矢志追随的人。商承祚是推崇颜真卿的,为何却认为颜体根基深厚的朱九江书法『平平无奇』呢?因为,颜真卿的底子是王羲之,而这恰恰是朱九江书法中影影绰绰有表现,却又十分不足的地方。

今人评朱九江书法,说有『宋四家』之一米芾的笔意,这可能是一个误会。从米芾而来的书法,在字形上必定会体现出一定的攲侧等特征,而朱九江书法更多的会表现出端正。至于某些笔法上的相似,尽管不排除有借鉴的可能性,但更合理的推测,乃是暗合。因为米芾是宗法颜真卿的,所以,同样宗法颜真卿的朱九江,在笔法上与米芾有某些相似之处,实在是再正常不过的事儿。正如同馆阁体的来源之一确实有赵孟,然而,不是说馆阁体写得好,就一定会体现出

赵体书法的意味。(图九)

图九 米芾 蜀素帖 局部

图九 米芾 蜀素帖 局部

华美的赵体是从王羲之书法来的,字形上容或不似,但在神似这一点上,古今罕有其匹。朱九江『偏好』颜真卿书法,下过很深的功夫,但不能由此上溯王羲之,又无意取法『宋四家』、赵孟,这在以出身上述诸豪门显学为荣的帖学家看来,未免显得有些『谫陋』。同时,朱九江对《颜勤礼碑》《颜氏家庙碑》情有独钟,对于『为道日损』悟解深邃,其书法既不以萧散为高雅,也无意以涩拙为高古,既不夸张,也不天真、不烂漫。商承祚说他『平平无奇,毫无特色』,其实真是一语中的,是很中肯的评价。只是,站在帖学传统立场上的商承祚,很难对此种书风报以满意、欣赏的态度。

从某种意义上说,『宋四家』也不是传统帖学的主流。无论在情感上有多么的不愿意,也必须承认,所谓『王派书法』,赵孟、董其昌,馆阁体,对妍美乃至俗媚的执着,或曰近乎病态的追求,才是传统帖学的中流砥柱。

商承祚是在用最严格的传统帖学『家法』和书法家的标准评判朱九江。然而,朱九江不是职业书法家,甚至,他根本就没想当书法家。书法,对朱九江而言,不过是工具。尽管颜真卿是帖学家们心目中的『自己人』,但是,如前所述,帖学只继承并认可了颜体书法的部分遗产。对于朱九江这样的颜体书法传人,帖学家是很不愿意将其列入正统谱系的,自然也就谈不上有多喜爱、推重了。康有为的立论完全不受传统帖学『家法』的束缚,而是遵从乃师朱九江熔铸碑意的思想,在理论和实践上均高举革命的大旗,有再造江山的雄图之志。在对待朱九江书法的问题上,商承祚、康有为是各说各话,没有矛盾。商承祚的『与众不同』,是传统帖学与人多势众的以碑学为代表的新兴书学洪流节节相抗的缩影。

四 广东书风的流变

自古以来,岭南士风民俗与中原、江南地区存在着巨大差异,是得到了广泛认同的。清初山东新城人王士禛(一六三四—一七一一)说:『东粤人才最盛,正以僻处岭海,不为中原江左习气熏染,故尚存古风耳。』所谓『古风』,换成广东地方志中的『自我评价』,就是『朴而不杂,淳而不离』『俗尚直率,士朴民淳』『风存朴茂,俗尚勤俭』,或者是『其俗朴野,人多犷悍』。所以,宋朝的杨万里说:『人物粤产,古不多见,见必奇杰。』总之,与『中原江左习气』中的醇厚、蕴藉,或者温婉、娇俏,是迥然有别的。

清康熙三十九年(一七○○),江苏吴江人潘耒在给广东番禺人屈大均的书写序时,说:『(粤东)山川之秀异,物产之瑰奇,风俗之推迁,气候之参错,与中州绝异,未至其地者不闻,至其地者不尽见。』则隐然指出,在对岭南士风民俗的认识上,存在着难以把握、理解不足的问题。而岭南士民血液中流淌的朴茂或曰朴野,是研究岭南文学、艺术的重要关窍,不可不知。

诚如研究者所言,『岭南书家,往往足不逾岭,少与中原文士相接,声名不能传之久远』。可以说『岭南书法的发展,如同岭南诗歌那样,有它自己独特的道路』,也可以说『岭南书法自成一派,隐与中原、江左诸流派颉颃』,但是,说『岭南文人,特别是中下层文人,很少机会与中原文士相接,往往少受或不受每一个时代的流行书风影响』,却值得商榷。

有『岭南第一位杰出的书法家』之誉的陈献章(一四二八—一五○○),广东新会人,世称白沙先生。书学主张『造诣自然』。研究者称:『虽与张弼、沈周等人为同时代人,但他在明代的书法风格则完全是独立的。』

张弼(一四二五—一四八七),今上海松江人。是明代狂怪书风的开端者。他一扫赵孟苦心孤诣维护的,自晋唐以来,中正平和、八法具足、章法稳适的帖学正宗风貌,将颠张狂素重新拾掇起来,并且走得更远,不惜无限突破既有法则,写法更大胆,笔法更蜷曲,章法更胀满,作品呈现出飞沙走石、浓烟滚滚的态势,惊世骇俗,故有『怪伟跌宕,震撼一世』的评价。(图十)

图十 张弼 评书卷 局部

图十 张弼 评书卷 局部

『好到极处,俗到极处』,是理学家庄昶(一四三七—一四九九),今江苏南京人。对张弼的基本判断。所谓张弼书法的『好』,是对其用笔泼辣果决、点画飞动、胸臆直抒的褒赏。所谓『俗』,是对张弼一味用圆、避直失力,甚至暗藏心机,试图因势取妍,实则毫无生涩朴茂、沉雄气质的批评。

陈献章与张弼年岁相当,两人还见过面,但谈不上有多深的交情。陈献章与庄昶则同为理学家,曾作『讲学赋诗之游』,『(成化)十九年癸夘正月,白沙先生起取入京,过定山,(昶)相留越月,送于扬州。及南还,复送至龙江关』,共同语言明显很多。在陈献章看来,张弼处处炫技,似狂而怯,纵然满纸骇俗之态,也掩不住扑面而来的媚俗之气。尽管如此,张弼狂怪的书风,直抒胸臆的表达,也一定还是给予了陈献章以震撼和启迪。

抒胸臆,是天然带有『写意』色彩的书法艺术的根本追求。相较草书只能表现狂、倔两态,行书因其楷、行、草三体兼容的特征,写意在此会有更大的发挥空间。是故历史上著名的『写意书法』,如《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食帖》等,都以行书为创作载体。陈献章深谙此理。(图十一)

图十一 陈献章 种蓖麻诗卷 局部

图十一 陈献章 种蓖麻诗卷 局部

骨血里流淌着岭南人特有的美学意识,与崇尚自然、抱朴守拙的哲学思想相互激荡,形成了陈献章独具一格的书法风貌。即,以行书为基本范式,适当融入草书笔法,鄙技法,卑迂曲,贵生涩,求朗劲,尚奇崛,陶冶性情,耗磨块垒,直击人心。在中原和江南地区,『这种带有自由和叛逆色彩的追求,与清初政权迫在眉睫的稳定统治及恢复秩序的政治需要,显然是很不和谐的,因此随着清政权的逐步稳固,及其对思想文化控制的日益严厉,到康熙以后,这种生机勃勃、富有冲击力的风格很快消失了。』而由于书学发端于岭南人的美学基因,又是广东地区唯一从祀孔庙的硕儒,使得陈献章在生前就已领袖粤中,成为岭南书法的开山祖师,其书法追求和风格特征深入广东士人血脉,四百年未曾大变,为在中原地区戛然而止的『狂怪』书风保留了一点火种。说陈献章『在明代的书法风格完全是独立的』,不仅割裂了书法史,还阻断了经由艺术窥视历史的路径。

清代中后期,先后在广东当官的伊秉绶(一七五四—一八一五,福建宁化人)、何绍基(一七九九—一八七三,湖南道县人)。他们将以碑学为代表的新理论和新作品南传广东,陈献章开创的岭南固有书风,因与中原新的书风之间有着非常近似的审美基调、笔法取向,二者一经碰撞,立刻就焕发出新的、强大的生命力,得以迅速融汇,新的书风在广东得以迅速发扬光大。(图十二)

图十二 伊秉绶行书自书诗轴

图十二 伊秉绶行书自书诗轴

自明末清初以来,广东地区的屈大均(一六三○—一六九六,番禺人)、黎简(一七四七—一七九九,顺德人)、谢兰生(一七六九—一八三一,南海人)。这些人,有长达二百多年的重归帖学正宗的努力。在面对陈献章书法之苗裔时,屈大均等人的努力尚且不能毕其功于一役,一旦对手又得到强力援军,浴火重生,更是捉襟见肘,难以应付。于是,可以看到,梁耀枢(一八三二—一八八八,顺德人)以状元之尊,虽有维护帖学传统之心,结果也是建树寥寥,以致成为岭南传统帖学的绝响。

明代中晚期江南地区的陈淳(一四八三—一五四四),徐渭(一五二一—一五九三),黄道周(一五八五—一六四六),王铎(一五九二—一六五二)等书家的狂怪之气,或以为是直接传自张弼。然而,这些书家的作品多以行书为基本载体,掺糅了一些草书的笔法,与张弼作品多是草书截然有别。其次,张弼强调笔法、一味贵圆的思想,也与上述诸家忽视笔法、取貌雄壮殊不相类。第三,张弼的草书事实上是被其后的『吴门四家』所抛弃了的。即便是部分草书面貌与张弼最为相似的祝允明(一四六一—一五二七),也通过发布《奴书订》,强调『规矩』的重要性,强调要尊重传统,与张弼进行了有力地切割。客观地说,明末狂怪诸家的真正源头,应该是广东的陈献章。

屈大均等人对岭南书风的塑造也不是没有贡献的。他们生于斯,学于斯,血脉中的固有之气,决难在后天炼狱般的自我救赎中悉数汰除。他们回归传统笔法、杜绝狂怪、导野入文的努力中,仍然可以看到与中原帖学的明显区别,那就是骨血中深藏的朴茂和质野。在有意无意间,他们的书法避开了文弱、妍秀,而倾向于取法帖学中更接近碑意的书风,甚者暗含拙趣。这一路书法的集大成者,是朱九江。(图十三)

图十三 屈大均 七言诗册页

图十三 屈大均 七言诗册页

至少晚至元代以前,广东地区事实上是没有参与到中国书法的演进过程之中的。屈大均以后广东地区二百多年的帖学传承,是对陈献章草创的岭南书风的重要补充。即在固有血脉没有断绝的基础上,为广东补了一堂传统笔法课。这是岭南书法史曾经缺失的重要课程,岭南书法的书味于是更为浓厚。所以,最晚至乾嘉时代,岭南书法追上了中原。岭南书家血脉中质野的成分一直保留较多,这也是在碑学大兴之时,广东碑学能与中原碑学齐头并进,甚或最终更胜一筹的原因。

朱九江生活在碑学来势汹汹、帖学高接低档的时代。能在帖学大家谢兰生的一众弟子中脱颖而出,得其悉心指授,说明少年朱次琦颇有书法天分,且传统技法掌握得较为精熟。年齿渐长之后,朱九江愈来愈呈现出但求经世致用而不求书之工拙的志向。他的书法固然传统根基极为深厚,但又不欲求工,不尚炫技,下笔如有,疏朗有格,一似汉冠军侯霍去病墓前的石马,无意于工,朴茂天成。朱九江的时代,颜体是显学,而刘墉(一七一九—一八○四),强作屈伸。翁方纲(一七三三—一八一八),混沌无面目。钱沣(一七四○—一七九五),亦步亦趋,与朱九江均不可同日而语,高下立判。作为职业书家,彼三子醉心书法,囿于中而终身不能出。不欲求工的超然心态,岭南士人骨血中的质野气度,却种豆得瓜,使无意成为书家的朱九江站到了更高的地方。

朱九江弟子康有为生活在碑学大兴、帖学式微的时代。朱九江无意于工、朴茂天成的书法,对于康有为来说,是一畏途。无意于工,不是不工,而是工到极致后的一种返璞归真,斤斤于分寸拿捏、着力追求,是无济于事的。它的得来,应是水到渠成、自然忘我的挥洒。朴茂天成,更有似天无柄、地无环,无处把握。康有为有『圣人』之志,醉心名利,在性格与学识、志趣上与乃师有云泥之别。作为弟子,康有为在这一畏途上应该也是努力过的。虽然失败了,但康有为对其老师的书法,却因此有了比旁人更为贴近的认识。所以,康有为说朱九江书法『为清朝第一』『鲁公之后,无其伦比』,真不是『阿好』。

图十四 康有为 行草书

图十四 康有为 行草书

嘉庆四年(一七九九),伊秉绶出任广东惠州知府,直到嘉庆十年(一八○五)离任。伊秉绶将当时最『时髦』的碑学与碑体带到广东,对广东书坛产生了极其重大的影响。《广东历代书法图录•入粤名人书法》收入伊秉绶十件作品,远逾常格,不是没有道理的。以『为道日损』为书法至高追求的朱九江,固然不会喜欢柔媚,但也难以接受刻削做作的碑体。伊秉绶『以擅古隶著称』,行书学颜真卿《刘中使帖》,打动的是朱门弟子康有为的心。伊秉绶与朱九江一样,都是学颜真卿的,使得康有为没有曲学背师、改换门庭的顾虑。而伊书虽行笔瘦削倔强,但有迹可循,有法可依,有规有矩,也使得康有为在畏途之外能坦然前行,并与时尚相接。于是,自陈献章后四百年,广东又走出了一位对中国书坛有重要影响的南海先生康有为。(图十四)

(本文作者系古文献研究专家)

(期刊责编:杨公拓)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《荣宝斋》2017年09月刊,订购电话:(010)65128417