张伯英作为二十世纪一位集官员、学者、诗人、书家于一身的集大成者,是在个人修为、艺术成就、政治抱负、民族气节等方面都具有垂范意义的一代翘楚。然而学界对其研究的深度还远远不够,对其历史定位的高度尚有距离,还停留在就书法论书法,就鉴评论鉴评,就方志论方志的单一和微观层面上。目前所见关注张伯英的硕士论文约有两篇,或谈张氏的“书学观”,或论其“碑帖鉴藏观”,还有宏观把握的探究空间;唯张伯英弟子启功为《二十世纪书法经典·张伯英》所作序言和学者邸永君所作《民国书法大家张伯英》两文,在一定层面上解读了张伯英艺术造诣之精湛处;其余散见评论文章和文献资料,似有重复和局限之憾。总而言之,学术界的相关研究状况还望尘莫及于张伯英本人的博大精深——尤其在急于求成、功利且浮躁之心态的驱使下——或许这一距离也是让研究者望而却步或缺乏总体把握的原因所在。

张伯英之所以在他所涉足的领域里都能做到成就卓然,除个人的天资、学养、勤勉、谨严等“小我”因素外,更源于他深刻的“修身、齐家、治国、平天下”之儒家思想的“大我”诉求。诚如当代诗人、书画家梁志斌论张伯英诗云:“翰墨文章足可夸,政坛才子隐京华。齐家治国平天下,壮志难酬做写家。”正因为张伯英效力国家的政治抱负在生不逢时的状况下难以实现,继而投身于非政治抱负,即潜心于文博艺术事业的建树中。“大我”与“小我”之契合,成就了张伯英成为近现代史上集文章、道德与知行并重的一座“文化丰碑”。本文拟从宏观视野进行论述,将张伯英置于中华历史长河中进行审视,以凸显其全方位的成就和历史贡献,还张伯英以应有的历史高度。本文的初衷与诉求,正在于此!

一 书法与鉴藏

张伯英(一八七一——一九四九),字勺圃,别署云龙山民、榆庄老农,晚号东涯老人,达文武兼备,诗书俱佳。父亲张仁广善词章,工书法,久居河南三十载,为官通判,两袖清风,一尘不染;辛亥革命后,终老乡里,诗书自娱。因祖父、父亲宦游在外,母亲陈夫人持家有道,致使张伯英兄弟四人皆有德才。张伯英幼承庭训,五岁习字,加之天资超迈,又酷爱诗书,十岁时所临《勤礼碑》已初具气象。十八岁随祖父赴金陵,得包世臣之《吴安四种》,受其《艺舟双楫》影响,尊崇北碑,常年着力于《龙门二十品》和《张玄墓志》的研习。正如启功介绍说:“翁中年好北碑,盖仰包慎伯之论也。日临龙门造像题记中之精品。用元书纸临写,若干纸扎为一束,移置床下。其时摄影印刷之术已稍普及,宇慈兄妹请以一束付印,勺翁不许,且云此吾身后事也。盖已窥北朝书艺得失所在,而心手所诣,又有进于斯时者矣。”由此可知张伯英用功之勤。此亦为其后来在书法创新与碑帖鉴评中打下了相当坚实的基础。“其后洛阳北邙魏志出土益多,精美之书,视龙门造像记又有进者,勺翁复以素纸临之,魏志精品,临写又若干通。其时为人书墓志,厂肆时有拓本,折叠露其一角。功阅肆见之,以为新出魏志,展之见款字乃知为勺翁书迹。北朝书家八法之妙,已融于勺翁指腕间有如此者。”那么,张伯英缘何如此钟爱《龙门二十品》和北魏墓志呢?

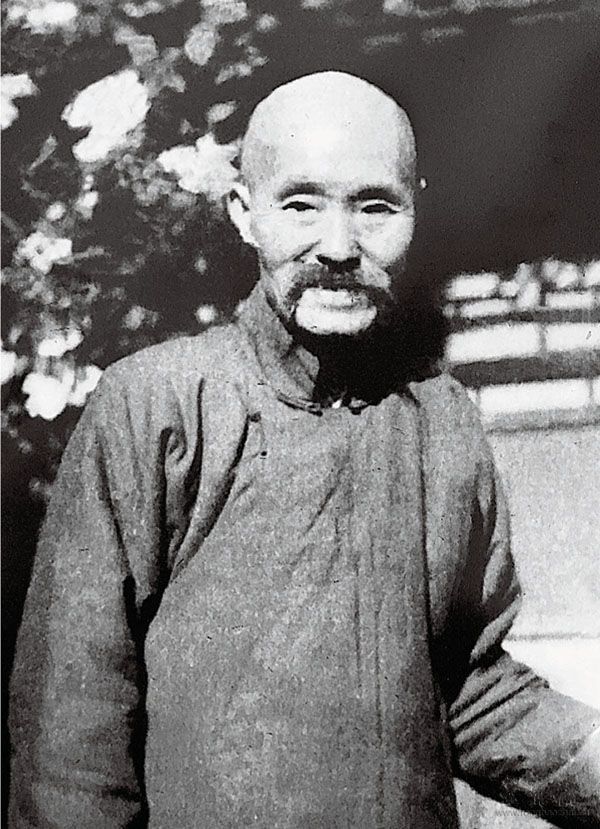

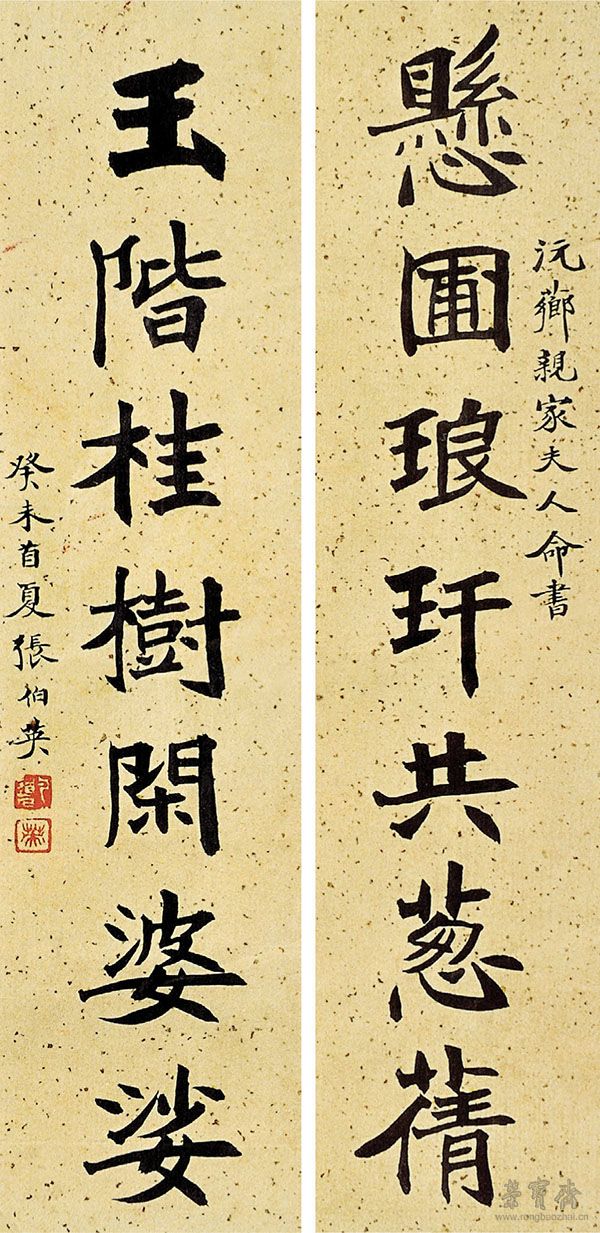

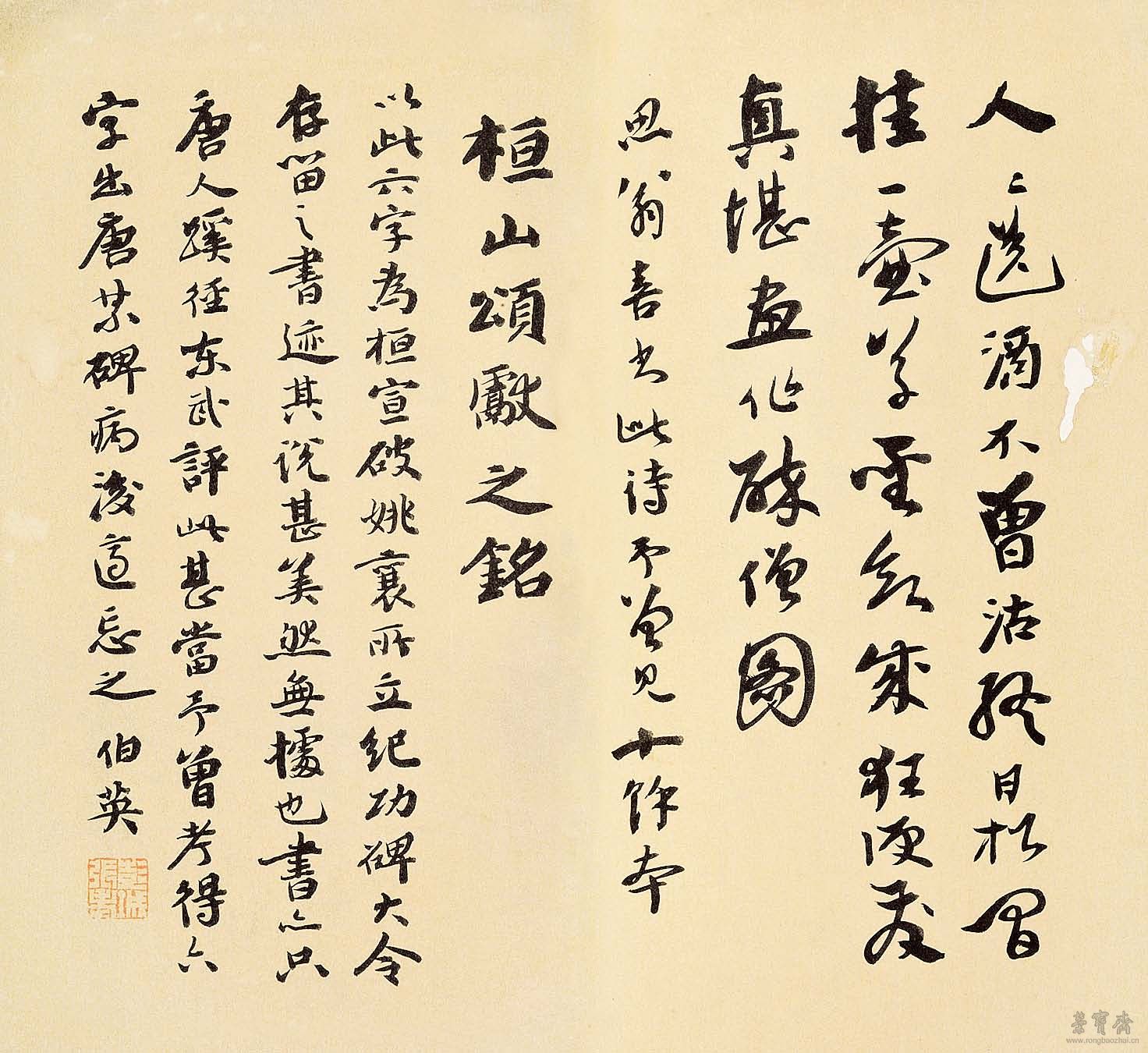

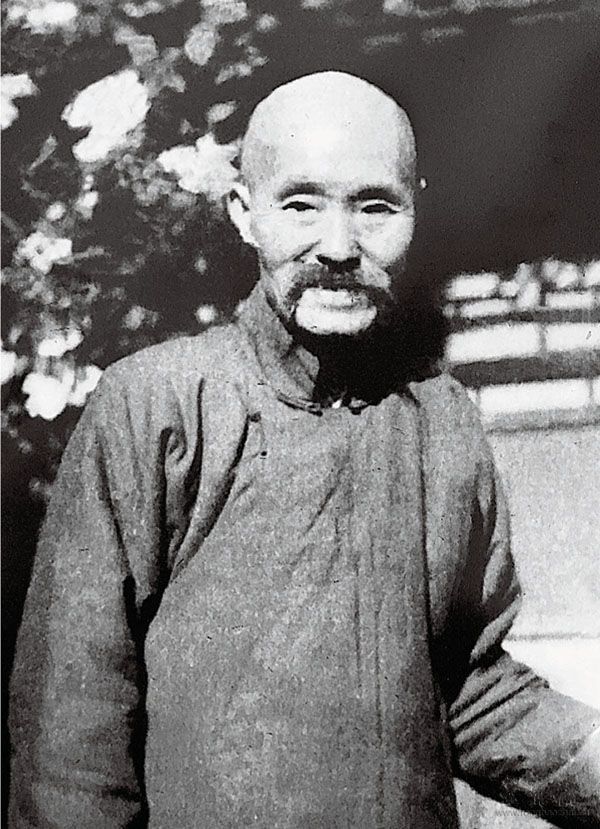

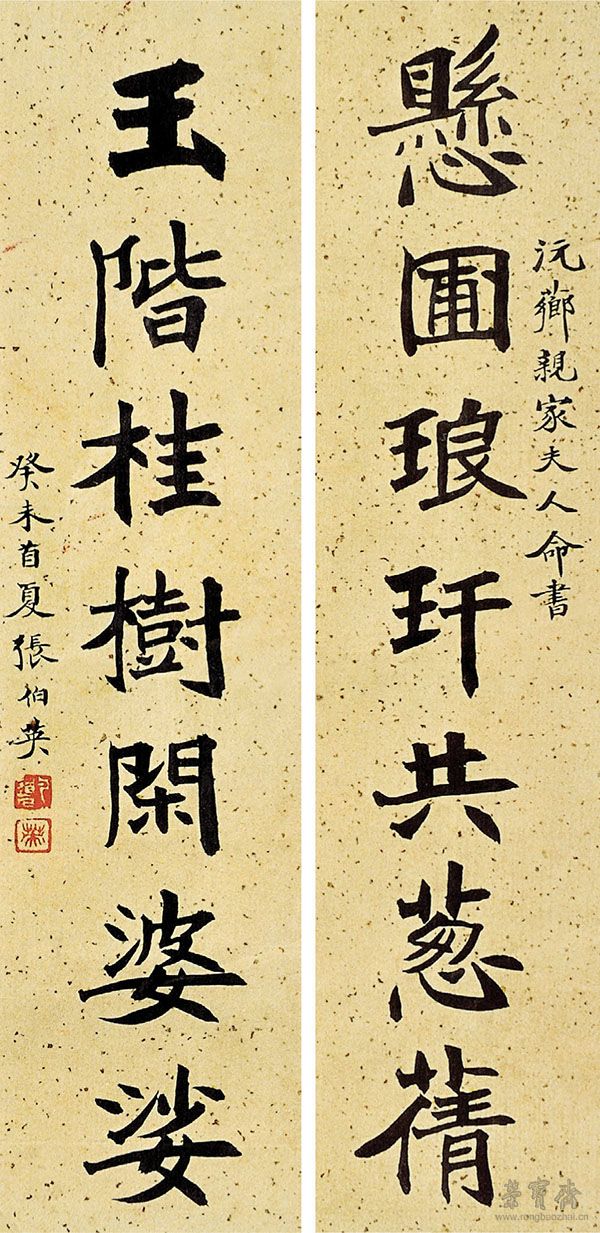

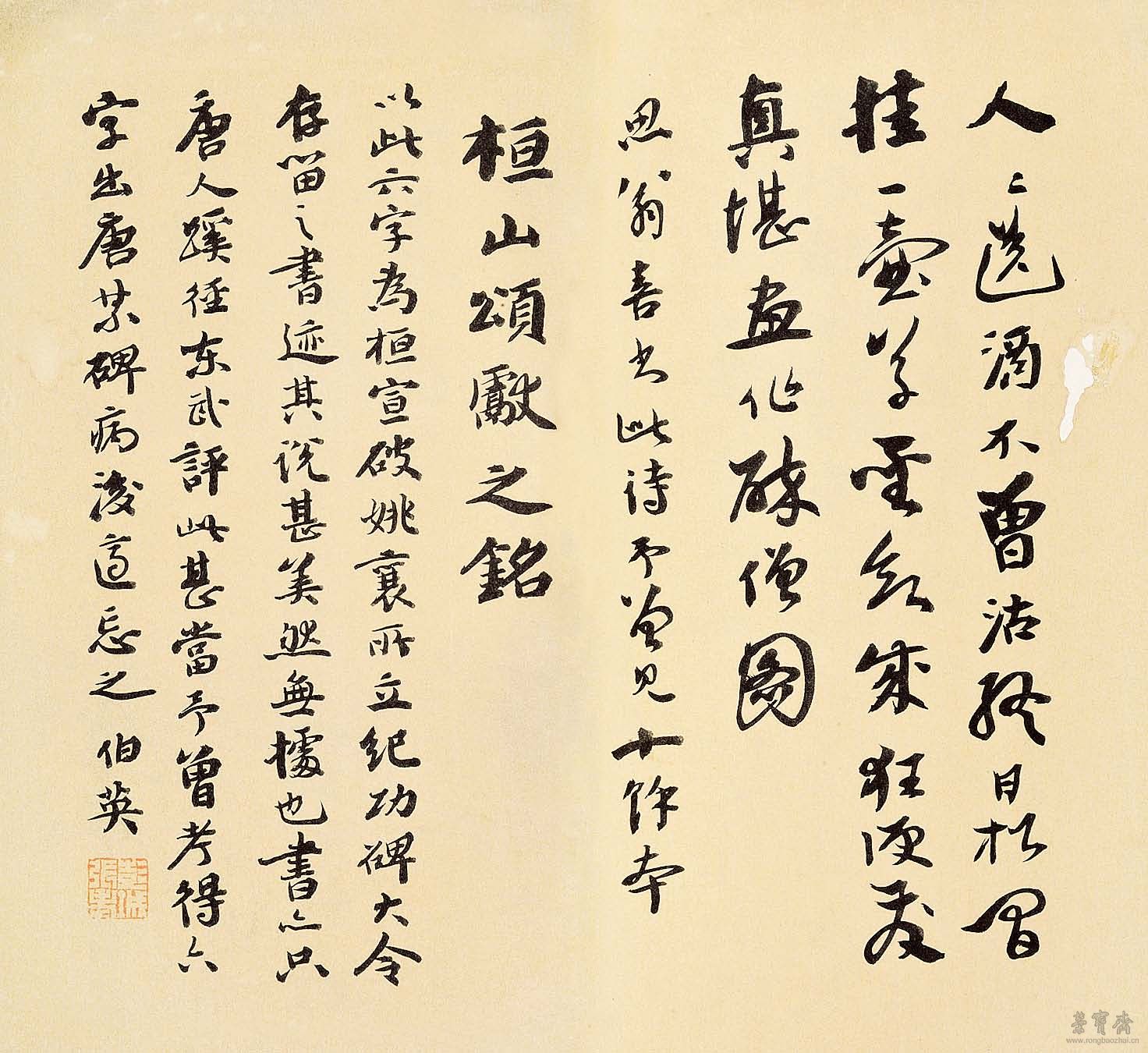

张伯英 书法四条屏选二 荣宝斋藏

张伯英 书法四条屏选二 荣宝斋藏

其一,时代背景。清初顾炎武、黄宗羲等人倡导的经学考证之风开启,金石碑版之学亦随之兴盛;清初也因康、乾二帝偏爱赵体、董字,科举选拔亦崇尚“馆阁体”,上行下效,宋淳化以来八百余年的帖学日趋式微。阮元、包世臣顺势倡导碑学,包氏所书《艺舟双辑》成为尊碑之标志性著作,魏碑以“峻劲”为书法的最高审美标准,从而使以往在文人书法中无足轻重的民间书法获得了与秦汉碑版同样的正宗地位。尤其康有为在此基础上的《广艺舟双辑》,更是旗帜鲜明地尊碑抑帖,且不无偏激,几近极端。康氏在该书中对《龙门二十品》的论述及赞美颇多,可以说,康有为对宣传《龙门二十品》的书艺有开创之功。张伯英对《龙门二十品》的钟爱与康有为的大力弘扬不无关系,但张伯英并不激进,他是理性而客观的。后因出土了大量北魏碑刻,推波助澜了声势浩荡的碑学洪流,至此碑学一统书坛,延及民国。碑学的渗透力,可见一斑。而张伯英受此大环境影响,自然而然,顺理成章。

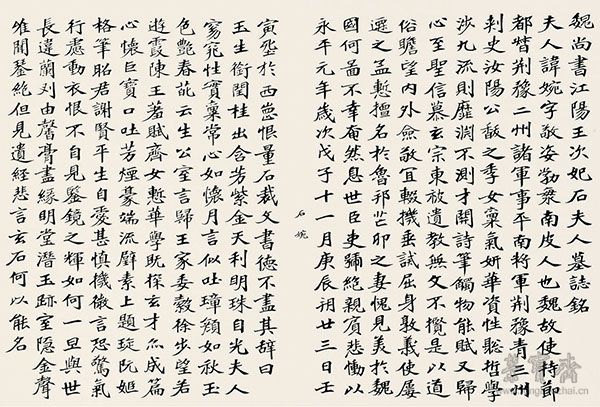

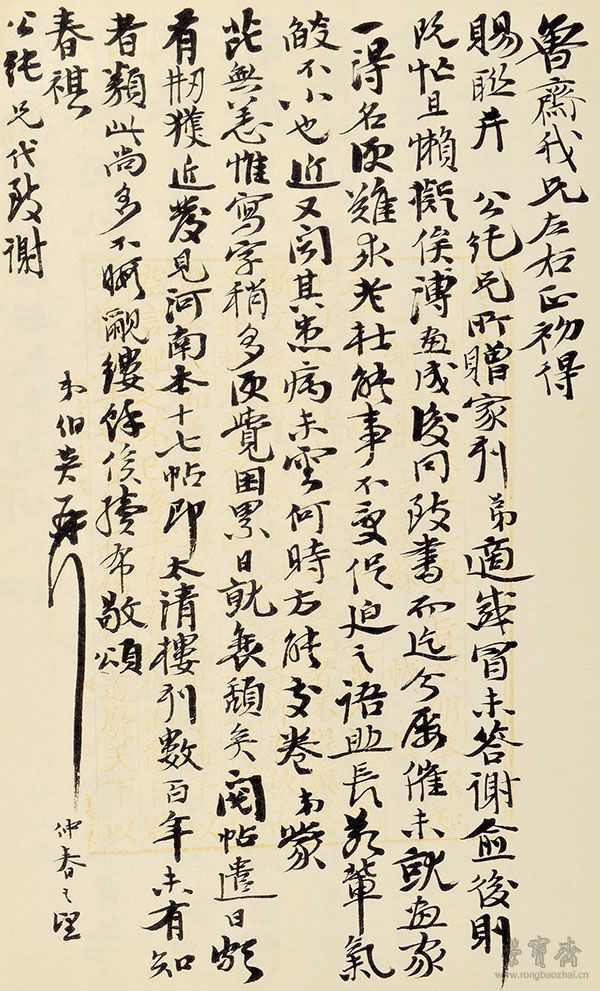

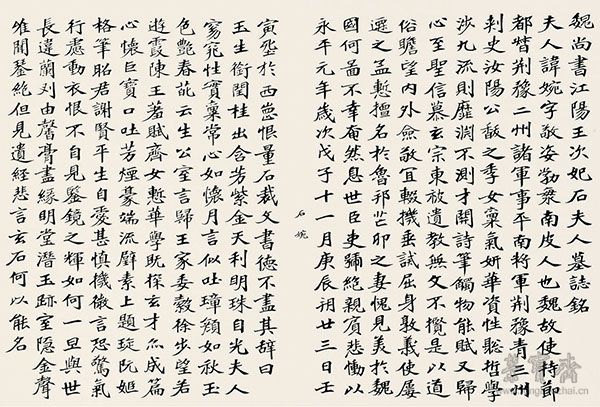

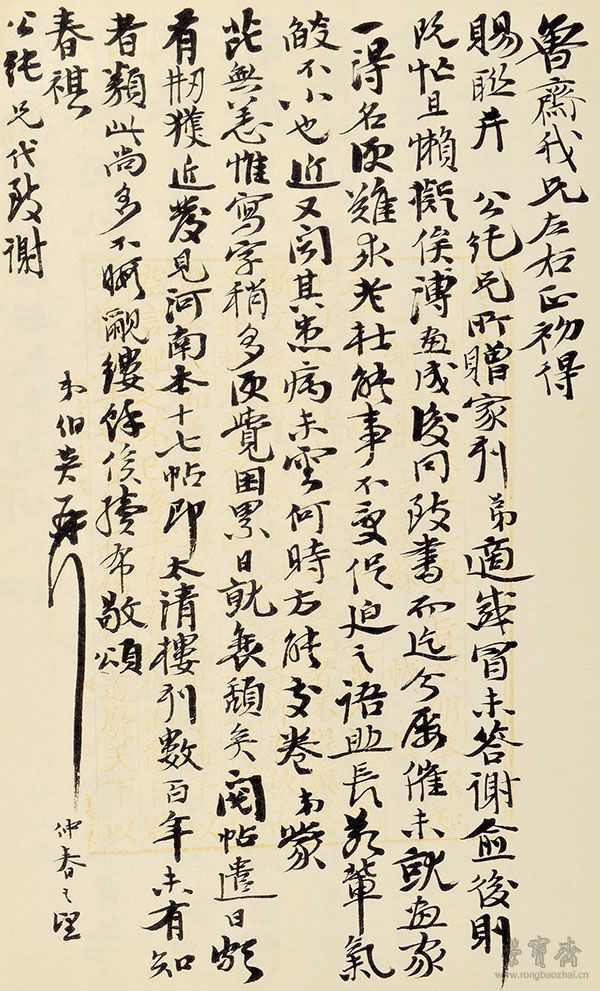

张伯英 《魏志录文》书册选一《石婉墓志铭》

张伯英 《魏志录文》书册选一《石婉墓志铭》

其二,家庭影响。张伯英与祖父张达共同生活二十余年。张伯英深受其书学观之影响并继承发扬。据记载,关于“彭城书派”一说是由张伯英祖父张达所提。张达能诗善书,于书学颇有研究,张达根据唐代书家窦臮《述书赋》对欧阳询的记载,提出了“彭城书派”一说。《徐州续诗徵》对此有过详尽记载:“……英孙习北碑,时人以为怪,子谓彭城书派自是如此。”张伯英也把欧阳询归属于“彭城书派”,并在信札中写道:“刘珉,字仲宝,彭城人,北齐三公郎中,其书为率更所自出,欧阳父子乃吾彭城书派,惜其遗迹无存。”张达热衷于碑帖拓片之收藏,且精于碑帖鉴别。对于北碑和唐碑,张达认为北碑古意,唐碑姿媚,有诗云:“习成媚软卑三唐,古意多存选佛场。滥厕优填为廿品,方严吾敬郑南阳。”诗中凸显了对于龙门造像之郑长的由衷赞赏。这都直接影响了张伯英的书学观与书法创作的审美追求。在张伯英的字体中不难找到郑长古意盎然、生动活泼之意趣。

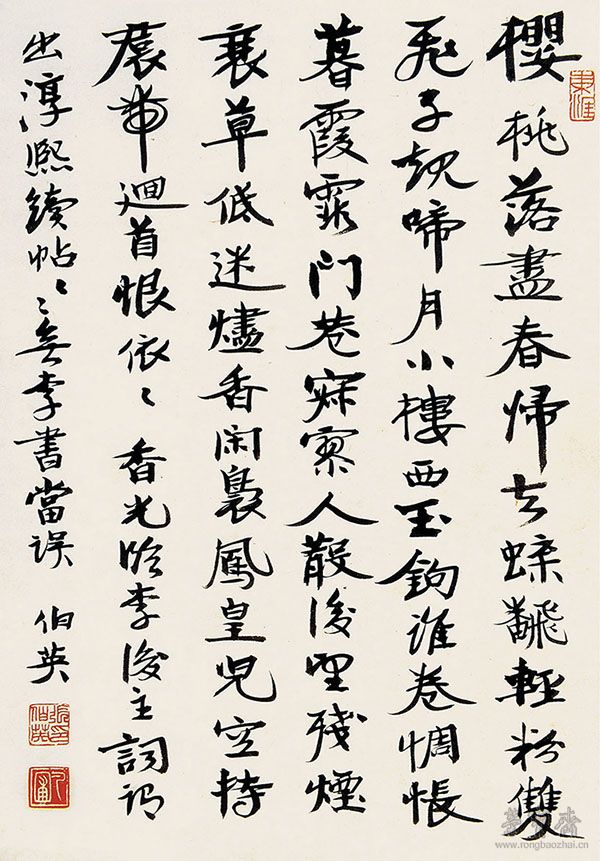

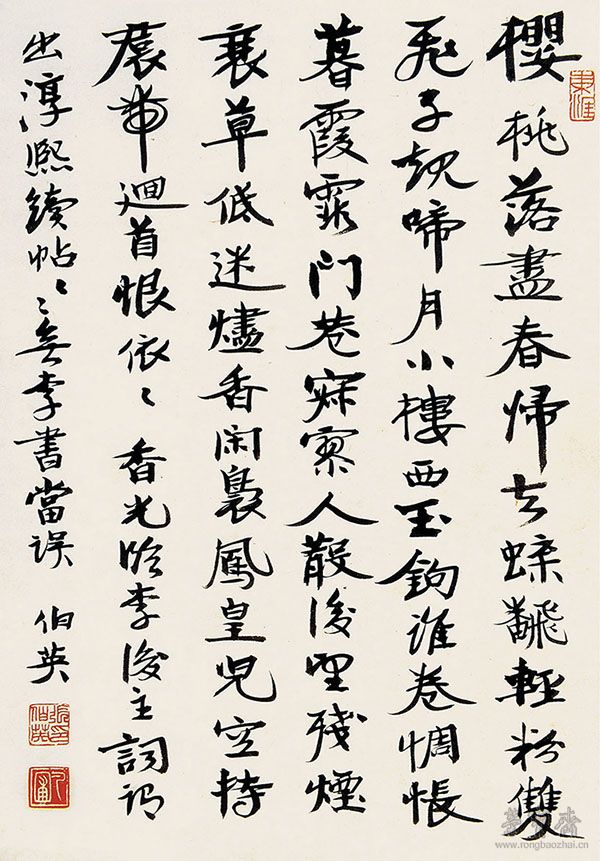

张伯英 书李煜词

张伯英 书李煜词

其三,张伯英尚朴重质的美学观念也与北碑沉实、朴茂的风格相契合。张伯英对北碑临摹最多,用功最深。他在《庚午消夏录》中有过记载:“幼时朱虞尊同学自开封寄予‘廿品’,亡室崔敬宜助予装册,时时临仿,略具形似。王少沂作桂履真太守寿序,予以此体书之。”可以说“龙门造像”代表了“朴拙原非姿媚俦,龛龛古貌气凌秋。若将体势论流派,刚出昆仑是上游”的北碑风神,因此得到了诸多有识之士的青睐。当时的于右任也深受此影响,专攻魏碑,其《杂忆》诗云:“朝临石门铭,暮写二十品。辛苦集为联,夜夜泪温枕。”张伯英也不例外。张伯英作为康有为的朋友,在尊碑抑帖的大环境下并未人云亦云。他是见多识广的严谨型学者,他也同样看到了千百年来帖学的不朽魅力,化帖入碑抑或碑面帖里是张伯英的过人能力的体现。张氏书体蕴含着前期帖学的底垫,使其书法能够别开生面,不同于偏激的康有为的眼高手低,也不同于单一“颜面”的谭延闿等。他的过人之处是碑帖兼融,食古而化,形成了力与美相契合的“伯英书体”。亦如梁志斌诗云:“古今书界两伯英,现代伯英亦擅名。南帖北碑尽融会,彭城书法动京城。”诚然,古之张伯英为汉代张芝,有“草圣”之称;今之张伯英有彭城翘楚之誉。古之伯英开创草书之先河,底垫书法之根基;今之伯英南帖北碑,融会贯通,开碑帖互为表里、雄强兼有秀逸之新风。二人跨越两千年,可谓异代知音,同为中华书体之开创与革新,做出了流芳千古的不朽贡献。

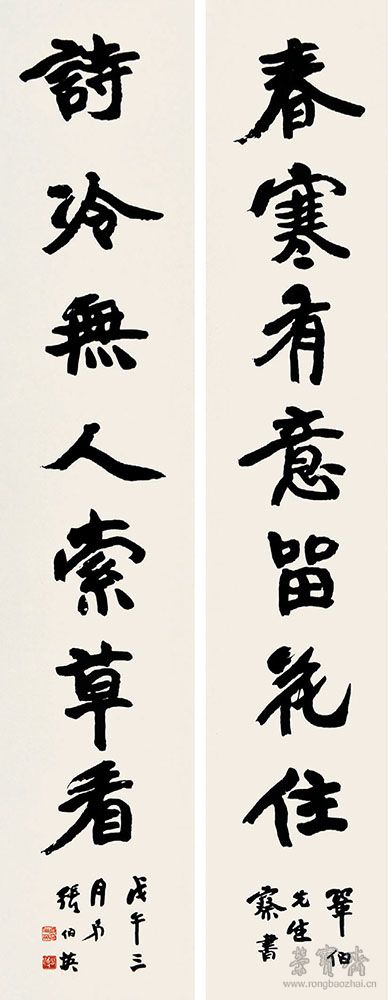

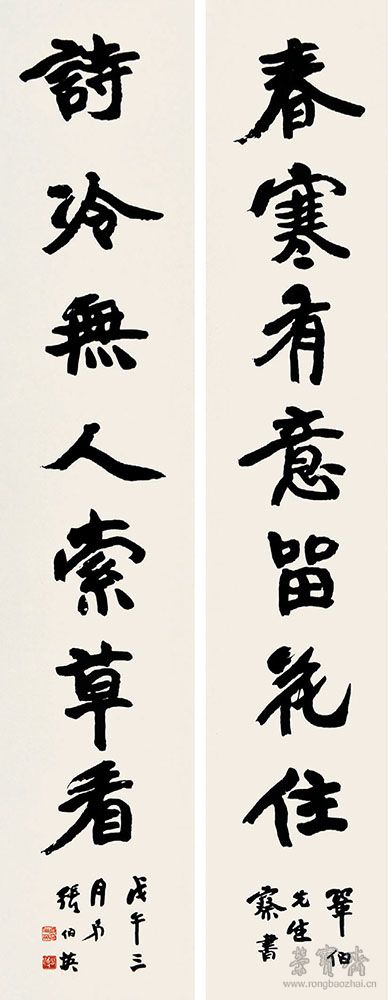

张伯英 春寒诗冷七言联

张伯英 春寒诗冷七言联

千百年来,碑与帖之实用功能不同,风格自然亦不同,书家之个性及审美追求更是因人而异,千人千面。相对而言,碑刻是处理严肃之事,诸如碑文墓志等,所以多以朴厚庄重的楷体(魏碑)书写;而帖书多为信札随笔,多用挥洒自如、“我行我素”的笔致书写,更显书家个人风貌。而这两种不同风格及功用,张伯英都是运用自如的能者。张伯英的帖学研究造诣是近代首屈一指的。可以说,碑是时代风尚,帖是深厚基础。张伯英魏碑体的成功得益于其帖学根基。“伯英书体”脱胎于魏碑,结字精整兼隽逸,笔力清厚且凝重。行书中有刚健之骨力,真书中有灵动之意趣。这一内涵丰富的背后与其临摹古人碑帖时,多取遗貌取神之法有关。这一高水平的研习方法与清代何绍基、民国吴昌硕类同。所谓的遗貌取神,是一种高层次的临摹体验。如果没有“取神”之境界,当然也就无从理解临而不肖的意义。“取神”就是要汲取古人在作品中流淌出来的独特韵致,有主见、有能力的书家自然会选取其中与自身气质相契合的部分,并充分发挥自己的特长,使之面貌焕然一新。张伯英正是此中的佼佼者。他善于学习,抓住了魏碑中最美的成分,再吸纳颜楷的方正饱满和苏、米行草的风流潇洒。千锤百炼,兼收并蓄,食古而化,卓然成家,终成辨识度极高、艺术感染力极强的“伯英书体”,至今无人出其右。

张伯英 悬圃玉阶七言联

张伯英 悬圃玉阶七言联

张伯英能以一代书法翘楚而闻名于世,植根于他知行并重的全面修养。张伯英精于碑帖评鉴,著书立说,品评历代各家书法流派之优劣,他在《小来禽馆笔记》中自言:“丛帖自淳化以迄今日,无一刻不杂伪书。吾病阅帖自遣,悉为剖析无遗,平生无他长,独目力似胜前人耳”,此言可知张伯英于历代法帖精研之深和自信之程度。张伯英之所以精于鉴评,这与他在徐州的经历和后来生活在北京不无关系。年轻时,其叔张从仁与之年龄相仿,精于书画,热衷于收藏,收藏之丰在当地最为有名。与张伯英同住于榆庄,同就读于萧县李辅中家之私塾,受业于当地名仕徐葵南。徐氏幼子徐树铮与张伯英同窗伴读,友情深厚;张伯英对其叔甚为怀念,晚年曾回忆道:“叔幼卿工书画,惜早逝。所居厅事轩豁。予至则摊书帖满几案,弟妹皆喜予至为之经营饮食,极村居乐事。今日插架连屋尽化劫灰,与我周旋者皆不复见,噫!”此外,张伯英受教于精擅书画的外叔祖陈逊齐,因而于丹青金石领域打下坚实基础。可以说“翰墨书香”于张伯英而言,绝非泛泛之语,这一得天独厚的家庭影响也是成就张伯英终成大家的重要因素之一,仿如晋之王羲之、清之何绍基。

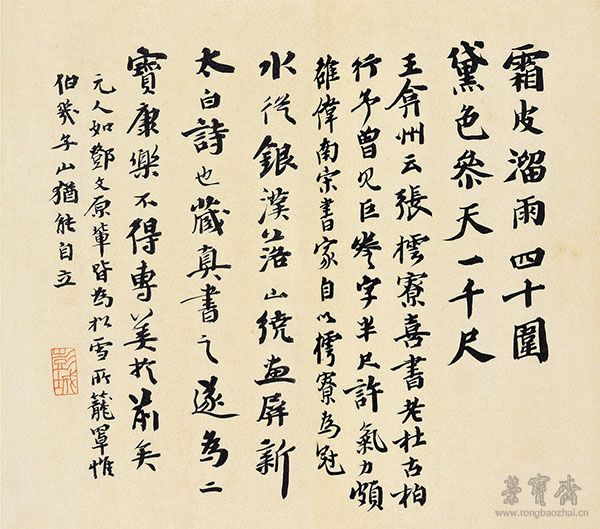

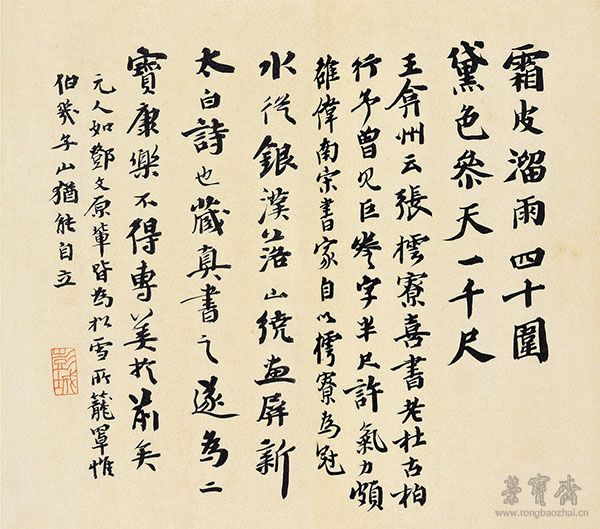

张伯英 霜皮溜雨四十围

张伯英 霜皮溜雨四十围

另一重要因素是,一九一二年经同窗好友徐树铮引荐,张伯英赴京供职,任北洋政府陆军部编纂,一九一六年任北洋政府国务院秘书。张伯英为官后的经济状况和京都浓郁的文化氛围都为他的书法鉴藏提供了便利。在京期间,张伯英有机会于故宫古物陈列馆探究碑帖。一九一四年成立的古物陈列所,是我国第一个以皇家藏品为主的博物馆,首开皇宫社会化之先河,也代表了二十世纪二十年代的博物馆水准,影响深远。从一九一二年应邀来京做段祺瑞政府要职至一九二五年挚友徐树铮被杀,再至一九二六年爆发“三·一八惨案”,张伯英目睹了官场的黑暗,愤然辞职,从此靠鬻字维持生计,于一九四九年在京贫病去世。张伯英在京生活了三十五年,北京可算是他的第二故乡。“七七事变”后,北平沦陷,张伯英虽生活贫苦,老病缠身,但始终坚守民族气节,闭门谢客不出,读书笔耕不辍。日本人想以重金高位诱使北洋旗下老臣张伯英出山,并派王克敏“三顾茅庐”,张伯英答曰:“我自知无诸葛亮之才,然愿仿诸葛亮之德也。”且多次致书提醒当时任徐州伪市长的叔父张云生毋事倭寇,以免遗骂千古。其民族气节、其高风亮节曾名动京城,当名垂千古。因此,研究二十 世纪北京书画史,就不能不关注这位彭城翘楚张伯英的为人为艺。

张伯英的深厚学养和道德文章是他书艺的内在支撑。他认为书家的学养直接影响书法品位的高下,诚如他在鉴赏《拳石堂帖四卷》时云:“昔黄山谷评王著书,如富贵家子弟,衣裳楚楚,非无福相,但病韵耳。自古有道德学问者,虽不留意于书,而手迹所留,自有一种粹盎之气,尘俗无从犯其笔端。无学之人,附庸风雅,终日临池,俗状使人不可耐。以王著诣力之深,不免山谷所讥。达氏此书,去王著远矣,自刻于石,希冀千秋万世之名,徒供识者齿冷。”这里强调的正是书家的学养、书卷气的重要性,他认为:“书之为艺,本与学通,胸无书卷,则工力虽深亦难免俗,篆隶真草,其道一也。”否则易于格调不高、俗不可耐。我们看到张伯英在品评历代书家时往往是目光如炬、一语中的。这来自张伯英精深的造诣、高古的格调、充分的自信以及直言不讳的性格。

张伯英 小来禽馆笔记一段

张伯英 小来禽馆笔记一段

张伯英在京期间收藏了诸多珍贵碑帖拓片和书法真迹。他在写给好友郑坦之的信札中写道:“魏志近年出土颇多,拟集为百种,求之三年仅获八十余通,然费力已不小矣。俟有暇归里,当携请评定。不尽精关,唯尚未有质石。洛中近多伪刻,以文体、书体衡之,自可一望而知。”由此可见张伯英的收藏是用心良苦的。对于当时并非受到足够关注的《爨龙颜碑》,张伯英是看重的,他评论道:“此碑旧拓则不精,精拓则不旧。兼美既不易,致吾宁取此劣拓,以字神犹完足也。往岁曾得一善本,与未刻跋之《宝子碑》同窝去。今宝子佳拓予犹存二通,一整幅,一裱册,皆无跋本。此不足与相配也。”当他面对王惺三的怀疑时,反问道:“岂有翻摩之物得自小来禽馆者?”其鉴藏之自信程度可见一斑。

张伯英在书法鉴藏过程中也结识了诸多书画同道,如张伯驹、傅增湘、溥心畲、姚茫父等。张伯英在《小来禽馆诗草》中录有多首修禊诗作,如《癸未三月三日北海画舫斋修禊得游字》《甲申静心斋修禊得祥字》等,参与者正是上述名家。与张伯驹、傅增湘等资深书画鉴藏家的交往切磋,对张伯英的书法鉴评应是获益良多的,他所收藏的碑帖拓片、书法真迹可以说不计其数。仅《十七帖》拓片,张伯英所见多达百余种。他评《十七帖》云:“右军书迹自以《十七帖》为极精粹,《淳化》收辑虽富,多杂质迹。元章击之,非苛论也。六朝唐人摹拟之书诚为衣冠优孟,然晋贤风流赖以不坠未始非此帖之功,学者可分别观之。小来禽馆喜蓄淳化旧本,今只玉泓一刻,此残拓犹出其上。”而对于明代邢侗所言“松雪临《十七帖》世间尚有数十本”一说,张伯英认为:“今此刻以外未见传者。圆润有馀而乏雄伟之气,非惟无当於右军,视孙过庭临犹远逊。松雪传书自以简椟为优,小真书次之。管夫人数札亦松雪代笔,否则未必如是肖也。”张伯英鉴评之功力令人叹服,同时他严谨与率直的治学态度连同他的论著一并垂范后世。

张伯英的藏品中最著名的有唐摹王羲之《此事帖》,宋拓唐弘文馆刻王羲之《十七帖》,北魏《张黑女墓志》原拓(孤本)等,都是价值连城,难得一见的珍品。其中《十七帖》曾有日本人出两万银元索要,张伯英不为所动,后嘱托其子女捐赠给上海图书馆珍藏。如今所见上海辞书出版社出版的此帖便是张伯英藏本,其恩泽后世之举可与张伯驹相比肩,表现出他们共有的令人敬仰的高风亮节。

可以认为,无论是书法创作中的锐意创新,还是碑帖鉴评中的慧眼识珠,都承载着张伯英本人的大智慧与大格局,这不是常态下仅靠勤奋和功夫就能达到的高度。张伯英的“鸿儒志”和“赤子心”是成就他艺术造诣深湛的内在动因。

二 著作与贡献

张伯英作为饱学卓识的一代鸿儒,其著作等身、成就非凡。他的《法帖提要》作于一九三八年,为《续修四库全书总目提要》一书撰写法帖部分的手稿“洋洋百数十万言,仿四库提要之例,列举自宋至清帖凡五百一十二种,指陈得失,如数家珍,激浊扬清,洞见症结,昔之苏米二黄不过是也”,此评价绝非溢美,恐不为过,也许这才是张伯英应有的历史高度。《法帖提要》是他多年来潜心研究帖学的成果总汇,其一生所见帖本之多、涉猎之广、字字珠玑程度之高,都是其他论帖者所望尘莫及的,此作至今依然是帖学研究的空前巨制,“以致容庚在所著《丛帖目》四册中,凡与张伯英所见法帖相同者,均抄录张氏评骘之说,以按语形式附于帖后”。这一状况可以佐证张伯英此部著作的权威性。

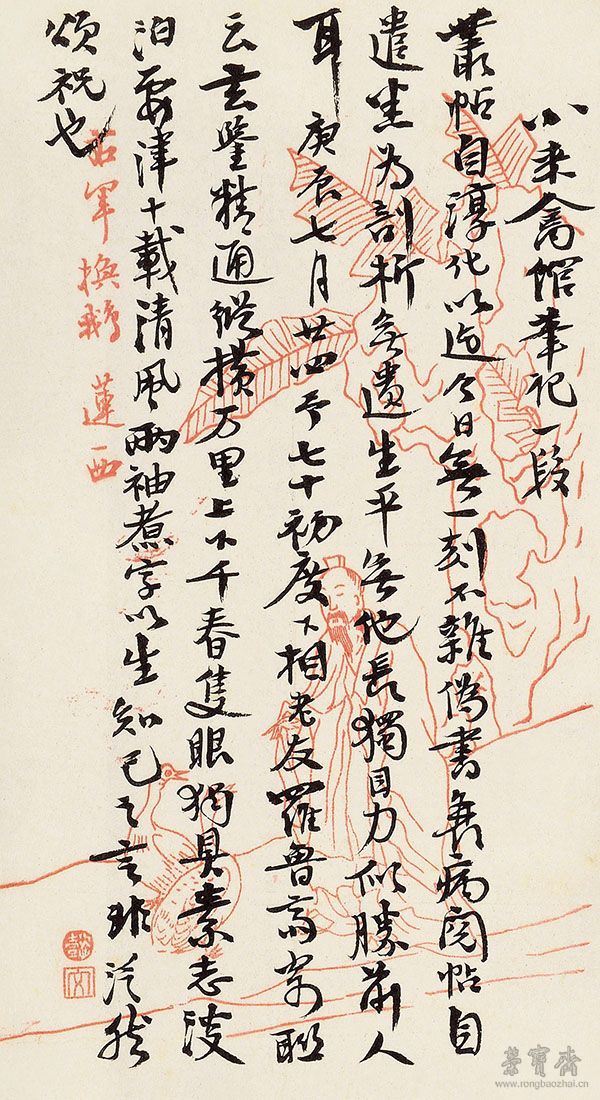

张伯英 抄《赤壁词》

张伯英 抄《赤壁词》

张伯英的《阅帖杂咏》共计一百八十余首,大多评论所阅刻帖的真伪优劣,也对历代评帖者言论的正误进行考辨,其中不乏真知灼见,每首诗后附以注释,简明扼要,一语中的。以诗的形式阅帖品评,需要何等精深的学养和功力,古往今来又有几位学者做到张伯英的高度?例如针对诸多收藏者以为自己所藏阁帖皆为宋拓之现象,张伯英诗云:“宋代无限官私刻,几本流传到如今?偶向山中逢野客,便云识得古仙人。藏阁帖者皆曰宋拓,千百中无一宋也。”张伯英帖学造诣之独步,无不令人叹服。齐白石在拜读过张伯英《阅帖杂咏》后发出了“写作妙如神,前身有宿因。空悲先生去,来者复何人”的敬佩与感慨之句。

正是张伯英的精于碑帖鉴藏与勤于书法创新,才有了《阅帖杂咏》《法帖提要》《庚午消夏录》等旷世论著存世,为后人留下了取之不尽的书法史论宝藏,其书学观点也多有体现。例如张伯英对孙过庭、苏东坡等人的评价尤为中肯贴切。他称赞孙过庭《书谱》写道:“帖中唐人书迹自以孙过庭《书谱》为冠,学草书者之圭臬也。墨迹曾付影印,允为艺林重宝。右四卷。”而对于《景福殿赋》,张伯英则认为:此帖“亦唐人佳书而未有主名,与《书谱》及所临《十七帖》不类,决非虔礼也。此书自可贵,正不必求其人以实之”。对于《景福殿赋》的认识颇显大家之开放观点,这也与钟爱此帖的李苦禅有“英雄所见略同”之缘,李苦禅晚年着力于《景福殿赋》的临习,直至去世。诸如“彼所重者松雪,吾所重者白石,非与前贤立异,好尚不能强同也”,这体现出张伯英格局开放的艺术观。

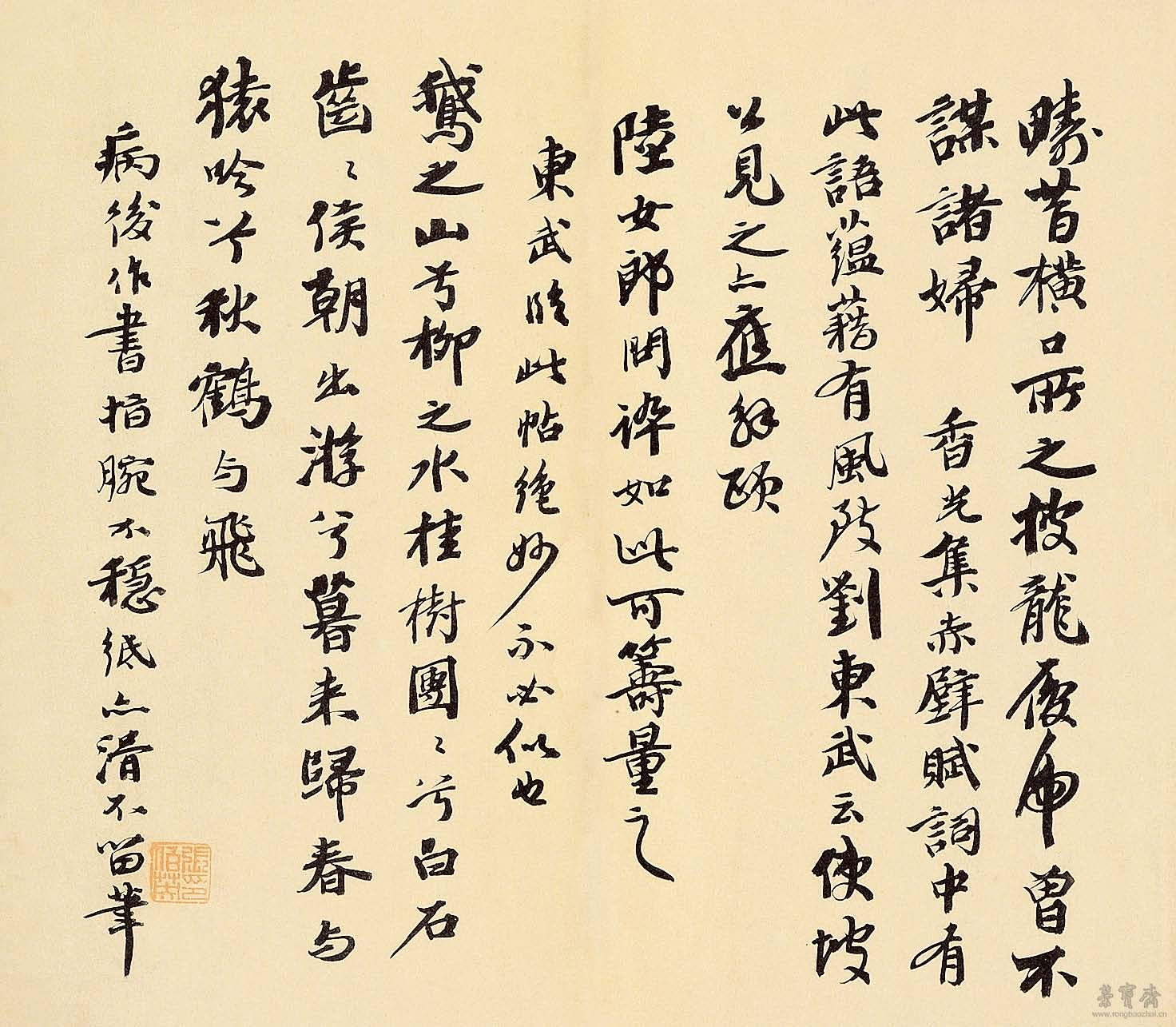

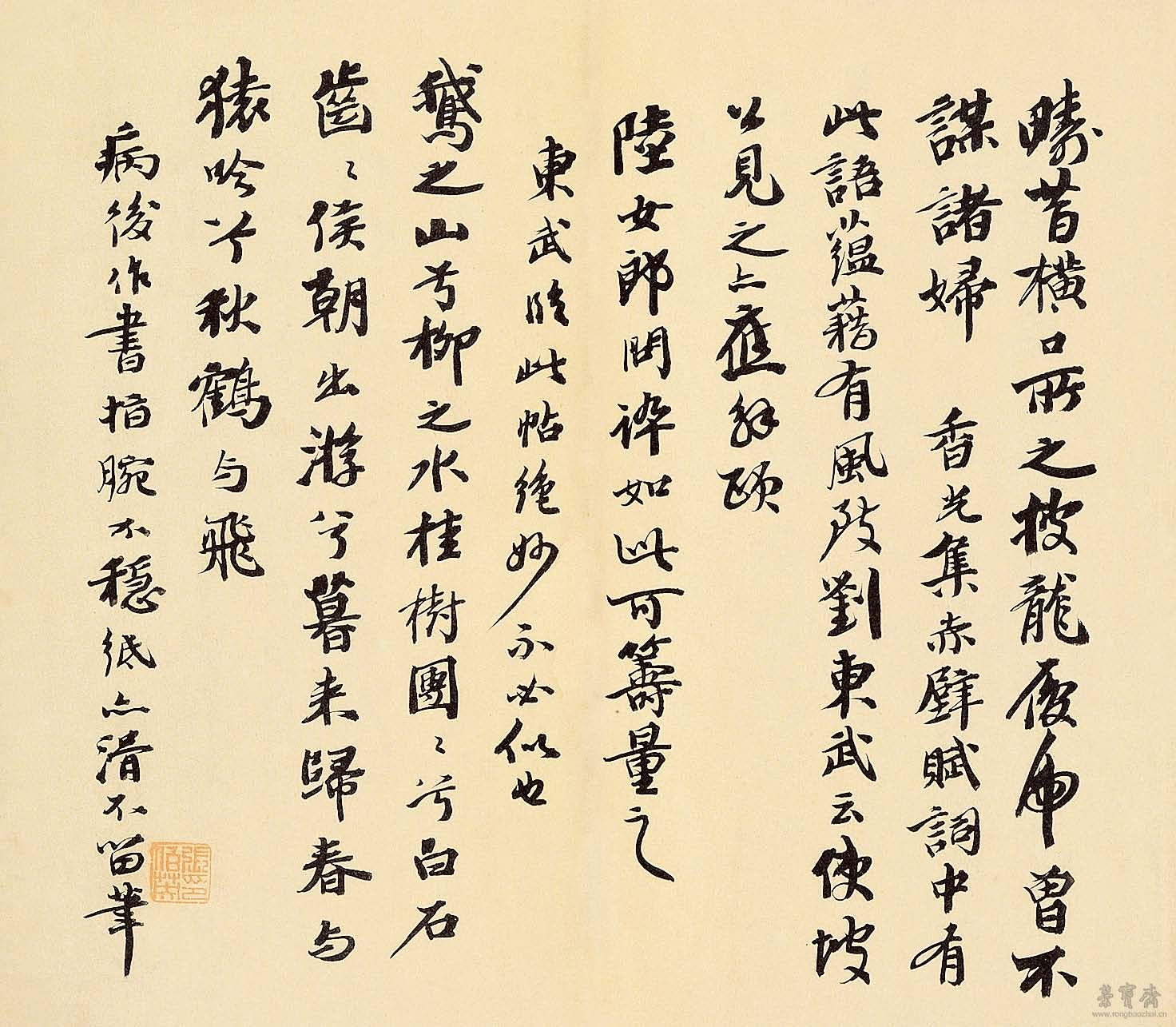

张伯英 书法

张伯英 书法

启功曾谈到张伯英对于宋书特别是苏、黄、米三家的见解是入木三分的。张伯英在《帖平》中评宋代书法时云:“宋贤书在东坡以前,固未有能及中患者,然与苏、黄、米三家未可颉颃并论也。”他对苏东坡的理解和评价是:“苏书天资学力兼至,洗院体之薄怯唐人之拘束,超逸绝尘如天骥不可羁勒,而无俩规错矩处。黄石翁云:‘草草数笔使人敬爱,不虚也。’右十卷。《黄州寒食诗》在颜韵伯家,每从借观爱不忍释。闻为日本人收去,惜哉!刘石庵曰:‘山谷推重此作或谓太过。’非也,惟真赏者知之。吁,真赏岂易言哉。右十一。”而对于黄庭坚,张伯英这样评说:“山谷书出自东坡,变肥浓为瘦硬。天资既高,泽以道德文章之气,尘俗陋习自无从犯其笔端。此卷《洛阳雨雾一诗》之外,惟‘庭诲监簿’四行为伪。余俱真迹。右十三卷。”对于米芾,张伯英认为:“米书似放纵,实则法度谨严,凡敬斜倾仄不中程者,皆於米没交涉。至其诣力精深,虽草草弄笔,决非常人可及。伪书相去万里,自非盲目何至混而为一,使老米蒙其垢辱。杜门三日,摧陷而廓清之。昔海岳于《淳化》伪书辨之未尽,黄长睿覆加刊正。予于此帖举发无遗,不再烦长睿矣。”由此可知张伯英鞭辟入里的解读是令人信服的。他对帖学的深刻认知、理论建树和自身的扎实功底为成就“伯英书体”提供了坚实的学术支撑,这也是“伯英书体”令他人终莫能及的内在要因,他对书法史发展的谙熟及历代书家的深刻认知,加之自身的博学卓识,使他学古而不会成为书奴,他与古贤之间是平等的关系,他阅帖只相信亲眼所见和自己的判断,绝不人云亦云或亦步亦趋,这也是张伯英作为严谨型大儒所令人折服之处。因此,如果仅列张伯英为“民国著名书家”,恐怕是难以覆盖其深厚的书法底蕴及历史高度的。可以说,至今学界对于张伯英的理解还有相当远的路。

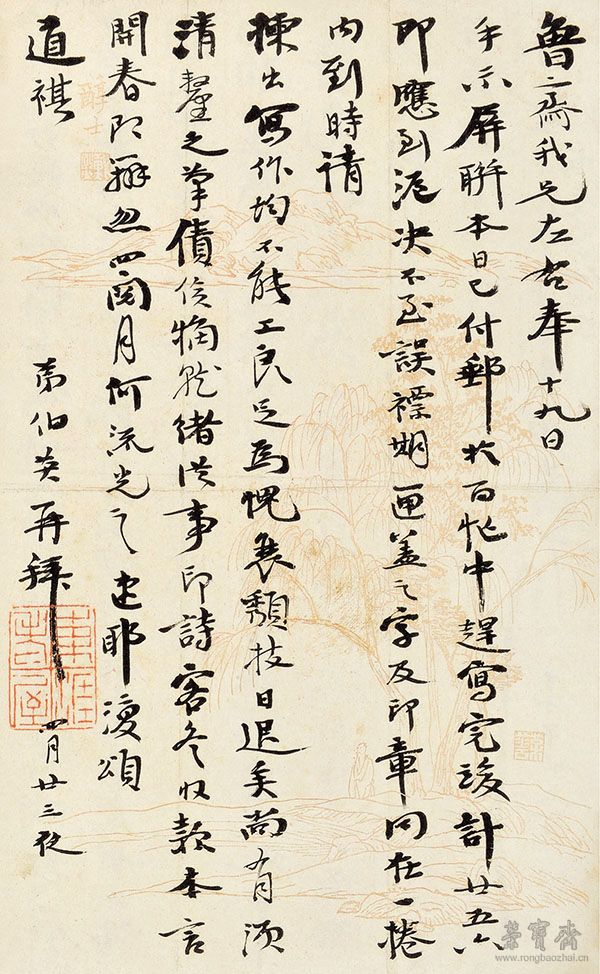

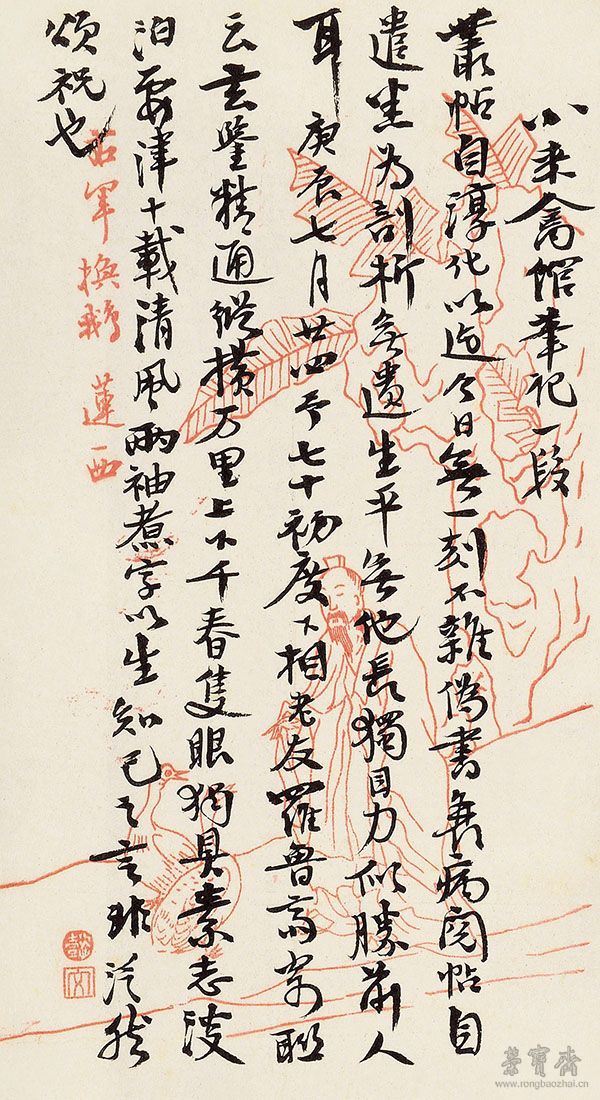

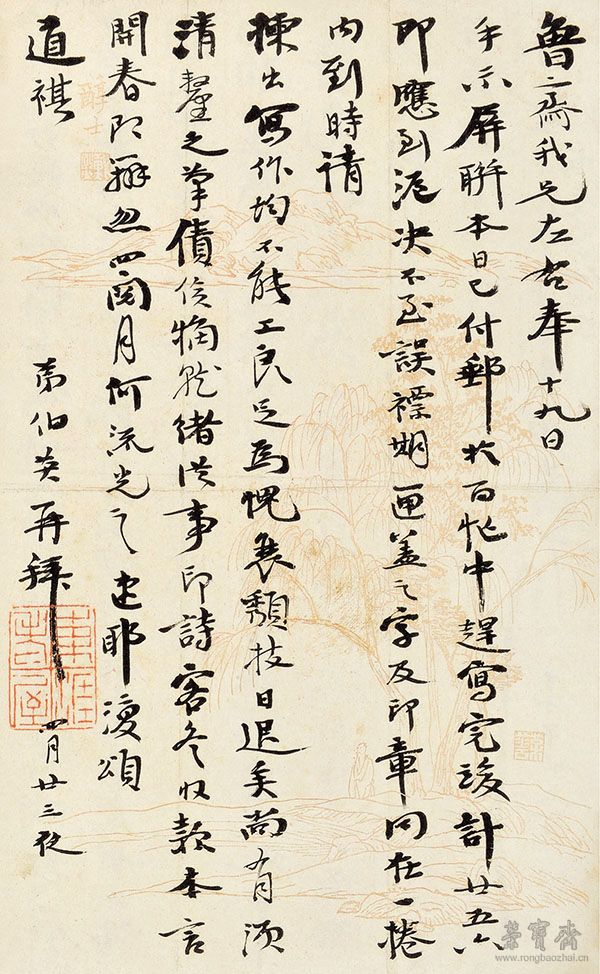

张伯英 致鲁斋先生札

张伯英 致鲁斋先生札

对于真伪的考证,张伯英更是驾轻就熟,精准无误。例如《十七帖》释文本,他说:“不知何人刻,伪为欧阳询、孙过庭跋。跋有刘次庄刻帖云云。孙何时人,刘何时人,而妄为牵合,可笑之极。禽者犹索重价也。”有些鉴定真伪的比喻颇为生动,不乏幽默,仿如亲见米芾:“予审定此帖,某君曰:‘子岂亲见米老秉笔,而悬断其真伪,自谓无失,於何证之?’予日:‘今有一人著我之冠服,学我举止言笑,持我名刺诣君,君便以为我耶?’闻者大笑。书不同,如其面,形貌虽可摹仿,其性情骨格各禀天资,丝毫莫可假借。予於古书真伪未必尽识,若苏、黄、米三家不论墨迹石刻,一见可以断定,正如日与其人相处,冒名顶替,无所施其技,欲掩饰不得也。”张伯英透过现象看本质的慧眼识珠的能力亦如检验真伪的“利器”。

张伯英于一九三〇年为袁涤庵五旬之庆赋诗一首:“清才独喜见衰丝,五十华年二月时。得意正看山杏发,高标具有古松姿。君为竹箭美无度,我愧风尘老尚疲。万事悠悠都莫管,且倾今日寿仙卮。”诗中提供了两方面信息,一是张伯英的交往层次高,袁涤庵乃民国时期著名的民族实业家;二是张伯英的诗词造诣不俗,对仗精整、格律谨严,“万事悠悠都莫管,且倾今日寿仙卮”句兼有杜甫忧国忧民之慨叹和苏东坡一醉方休之洒脱,颇显诗词水准。难怪懂诗的齐白石、启功是理解张伯英的学问和才华的,启功在《二十世纪书法经典·张伯英》的序言里说:“先生既探六朝正书,又好‘二王’草法,搜罗宋刻,偶获畸零,欲见其大宗,仅凭明人重刻,袁、潘、顾、肃,各有所长,经眼临池,乃发为吟咏,随手增益,后学传抄,功之所见,仅七十余首,原有标题曰《阅帖杂咏》,今见翁之家传底稿,已逾百首。乃知学如解蜕,日知所无。先哲名贤支辞片语有益于后学者,盖无涯矣。”启功对张伯英的理解也出自他本人对书法、碑帖、诗词的谙熟程度和不俗功底。

张伯英 致鲁斋先生札

张伯英 致鲁斋先生札

张伯英的诗文中多表达的是一种文人的“大爱”,表现出对古都、故乡的深情,对古迹、古籍的爱护,他是有忧国忧民情怀的“文人墨客”。例如一九三五年他为京城陶然亭“焕然一新”写下的一段“感言”,即表达了这一思想。他写道:“陶然亭,都门胜地。春秋佳日,名流之所宴集。在今北平市自治十一区,徙都后渐就零落。王玉树区长葺而新之,游赏者增兴会焉。事之兴替存乎其人。吾乡云龙书院乃东坡旧游地,胜概不减江亭,而数百年古柏斩伐净尽,台榭无一存。只坡公所谓满岗乱石,可胜欢哉!兵燹以来,古迹横被摧残。兹亭得遇玉树抑何厚幸。闻十一区自治为全市冠,于此一端,其废无不举,已可想见。果区长者皆如玉树自治之精进,当何如?玉树吾老友,住持德坤为道此事,意有所感,书以贻之。时乙亥中秋后二日,病经月,未搦管,退笔胶墨都不成字。彭城张伯英。”此段感言关联着张伯英与京都、与故乡、与苏轼的深情。如今陶然亭公园内依然保留着张伯英题写的“都门胜地”和“樊山词翰”刻石。

张伯英勤于书法实践、诗文创作、碑帖鉴评之外,对于黑龙江地方志的建设,也做出了巨大贡献。

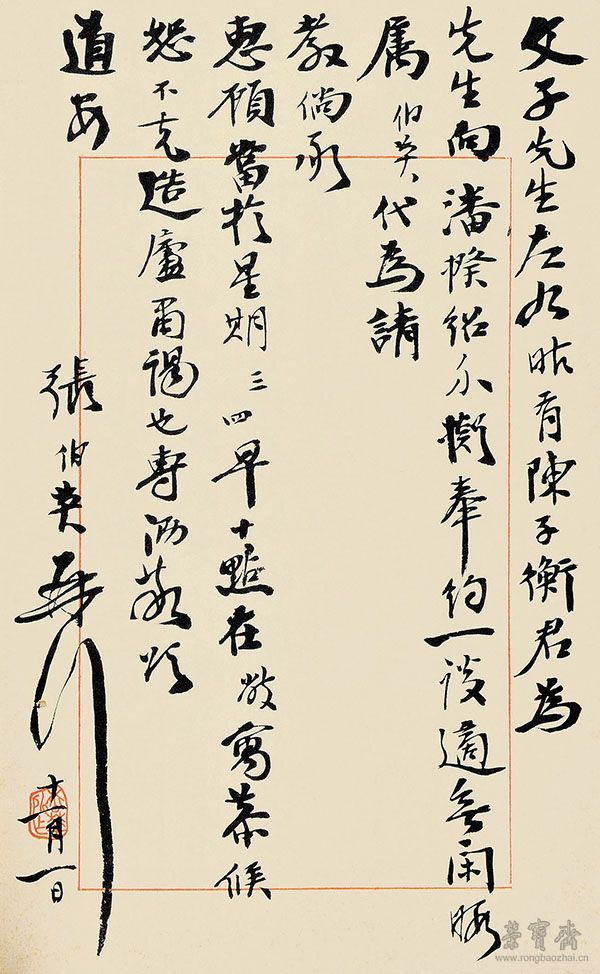

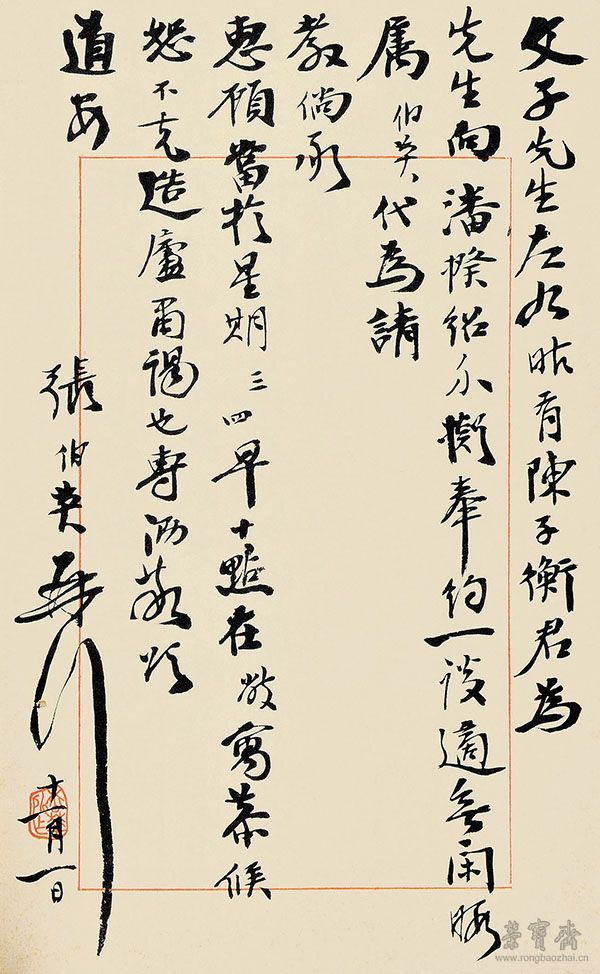

张伯英 致文子先生札

张伯英 致文子先生札

张伯英主编的《黑龙江志稿》,可谓卷帙浩繁,倾注了晚年张伯英的巨大心力。一九二六年张伯英辞去北洋政府秘书长之职后,深知政治抱负难以再施展,从而转向于非政治抱负上。一九二九年,应黑龙江省长万福麟之聘,张伯英赴齐齐哈尔任黑龙江通志局总纂。他还邀请张从仁、徐东侨、杨秉彝等铜山同乡共谋通志的纂修工作。期间,张伯英历经磨难,抱病坚持,往返于北平与齐齐哈尔之间。至一九三二年汇成了六十二卷约一百四十万字的《黑龙江志稿》。一九三三年由万福麟出资在北平出版,成为研究黑龙江及东北地区政治、经济、文化、风俗诸多方面的重要典籍。另有《黑龙江大事志》四卷附之。

此外,张伯英对于家乡文献图书的建设也颇尽心力,曾刊印《徐州续诗徵》。清末徐州知府桂中行曾编印《徐州诗徵》,尚有遗漏。张伯英挂记在心,广泛搜集,补全前书。二十二卷的皇皇巨著《徐州续诗徵》于一九三五年问世,为家乡文献的建设作出了重要贡献。值得记录的还有张伯英对汉画像石的保护。徐州汉画像石有着丰富的遗存,张伯英曾以两百银元购得睢宁双沟画像石十面,运至马市街店中保存,并取斋名曰“汉石堂”。后由其子张恺慈将家藏汉画像石全部捐献国家。

凡此种种,张伯英对东北、对家乡的竭力以事,无不体现出他非同寻常的“鸿儒志”和“赤子心”,体现出他高于通俗意义上的学者或艺术家的境界与格局,真可谓“胸中有大爱,著书比身高”。

……

(本文作者系中国艺术研究院美术研究所副研究员。本文系中国艺术研究院课题《二十世纪北京文人书画家研究》中期成果论文,立项号2016——2——29)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《荣宝斋》2017年11月刊,订购电话:(010)65128417