丁士青,生于一九〇〇年,镇江人,祖上世代从事江绸业,擅长指画山水、梅花。他是二十世纪五十年代江苏省国画院筹建之初由省内各地选调出来的第一批画师,曾参加过傅抱石率队的“两万三千里写生”。其早年学画经历及画作资料缺失,现能收集到的作品资料最早仅至一九四九年,其余大多为二十世纪五十年代至六十年代进入江苏省国画院之后所作作品以及七十年代返回镇江之后的晚年之作。

丁士青“有很深的传统功底,尤能活用唐伯虎所擅的小斧劈皴法,画风严谨而清丽”。据丁士青学生介绍,自二十世纪四十年代他便开始创作指画作品。随后,指画也一直贯穿其创作生涯,题材涉及传统山水、实景山水、点景人物山水、梅花。更为可贵是,丁士青能在指画作品里主动求变,探索中国画创作图像空间与视觉空间的更多可能。

一 笔墨中的图像空间构建

目前已经收集到的丁士青指画作品图录共十二件,题材涵盖山水与梅花,以山水画为主。在指画山水中,包含了传统题材与实景题材,还有一些类似于手稿的作品。

事实上,丁士青所生长的镇江地区,本就有扎实的中国画基础,也有实景写生之传统。据《丹徒县志》与《润州画苑录》等文献资料记载,镇江地区历史上有书画家二百九十余人。镇江籍画家王洽,自创泼墨一体,画山水树石,“应手随意,倏若造化”;曾长期在镇江生活过的米芾父子,长期观察镇江地区特殊的自然景物加以创新而形成米氏山水:“以山水古今相师,鲜有出尘格者,因信笔作之,烟云掩映,树石不取细意便已。”“余性喜破墨作云山,虽本之王洽,而时出新意,抑或有超出古人之处,此墨戏一卷为一时兴会之笔。”可见镇江此地自然风貌气息倒也的确有催人变革之特质。到了明代,更是出现如杜堇这样的领军人物。及至清初,以笪重光等人为代表的丹徒画家重写实、重意境的构建,在清代画史上颇具影响力;康雍乾时期,出现了“京口三大家”——蔡嘉、蒋璋和张琪,其中蒋璋还工指头画,被称为“蒋派”。“京口三大家”的出现,为后来“京江画派”的出现奠定了基础,而公认将张崟等人的出现看作“京江画派”的鼎盛时期,冯金伯《墨香居画识》中这样写道:“落笔浓重,展卷了然,望而知为京江人。”可见“京江画派”的语言特征是十分强烈的。丁士青的指头画究竟是自学还是有所师承,尚未可知,是否与蒋璋有关,也不好断言,而丁士青师法唐寅,有会否与杜堇有所关联,这些都有待于资料的进一步完善与进一步的考察。但可以肯定的是,重地域特征、讲究实景写生、敢于坚持己见、不为所谓“正统派”所缚,这些特质,应是有所溯源的。

丁士青的指画风格清丽,爽利干脆,且特征鲜明。他的指画线条干净不拖沓,常有细致处的描绘,也有点景人物的出现,并不似潘天寿所说“似曲非曲,似真非真,时粗时细”。这是丁士青区别于许多指画家的特色。他爽利的线条并非前人所诟病的那种工细,而是自毛笔画的基础上变化了的指画形态,指头上的墨不经调和、没有须豪的过滤亦没有棱角的变幻,但却在他的指下形成了遒劲果敢的转折与停顿态势;他的指画墨色鲜亮、过渡平滑,有几幅作品还可见设色,色彩清雅;题款多以“指头生活”“指画”等明确表示;在构图方面,我认为丁士青常以指画的方式试探性的验证不同置陈布势的视觉空间、图像空间与知觉空间,关于这一点,将在后文进行详细论述。

图一 丁士青 春山雾晓 41.6cm×81cm 江苏省美术馆藏

《春山雾晓》(图一)是一幅典型的春山淡冶如笑的古典审美范式山水画,构图方面严格遵循了古代山水的成功规律,远山雾霭、近山苍翠,山中房屋、山间小桥,近滩平远、树木葱郁。此图山腰掩抱,寺舍可安;断岸坂堤,小桥小置;有路处则林木,岸绝处则古渡,水断处则烟树,水阔处则征帆,林密处居舍;临岩古木,根断而缠藤;临流石岸,欹奇而水痕。依据本画题款“老渔指作”,推测作品应该作于丁士青正式进入江苏省国画院之前。因进江苏省国画院后,尤其是两万三千里写生之后的作品,题款多为“镇江丁士青”或是“镇江士青”“士青”等。画面语言中较为有意思的表达是山顶的点苔与画面右侧的一处山崖,以及近景处的浅滩与三棵交错生长的树。由于指头蓄墨的特点,使得指头点苔时留下的印迹更加圆润,山中氤氲雾气慢慢褪去后留下的湿润痕迹显露。在这幅作品中,画家较多地用了含水量较多的墨色去描绘事物,淡墨之上不惜再施一层浓墨,而指头的使用上也较多的运用略微粗的指头去涂抹,几乎没有甲的痕迹,但加入了掌的能量,因此墨迹在纸上的痕迹内敛有度不外泄,即有舒展开来的态势,却又有能收的住的底线;整幅画作苍莽古朴,逸笔草草、信手拈来。

图二 丁士青 指墨山水 82.5cm×151cm 江苏省美术馆藏

《指墨山水》(图二),则显得较为华丽与工细,在指画作品中尤为难得。高其佩认为指画不应该过于工细,工细则流于匠气和俗气,但丁士青这幅兼具马远清新爽利风格和唐寅富丽老辣气息的作品,确是为指画山水的精细样式立了一个模范。该幅作品整体上分为大的三个层次,内又分一些细小的层次,三处水口、三座立壁,层叠错落的布置在画面中。这幅虽为浅设色,但其对焦墨的使用是一个亮点。因指头蓄墨能力有限,加之焦墨本身润度较差,且丁士青指画又喜用皮纸,故他先以指头焦墨塑造,后薄薄的铺陈上浅浅的水,以加强淋漓的质感。除此之外,占据画面较为主要为止的中景山石皴法,除了幻化为指画特点的小斧劈皴之外,还有更具指画硬俏挺拔特点的粗服乱头感。指痕的朝向是左右上下纷繁层叠安排的,态势变化多端,还有时断时续的勾画,给人抠得紧、露得显的痛快感。此画虽不似王蒙那般繁茂朴密,却也具有极强视觉张力。因对于细节处的刻画极为严谨使得此画可观耐看,比如画面左侧的崖壁,山间萦绕的云雾,还有出现在画面右侧挑着柴担的人物。

图三 丁士青 指画山水 67.5cm×133cm 江苏省国画院藏

《指墨山水》(图三)与图二的语言风格上较为相近,应为同时期作品,但图三因图像空间的变化而有了一些新鲜的美学指引。是幅,连篇累牍的大块面巨石以交错盘绕的立体解析形态满呈于画面下端,让人一时间来不及分清楚前中远景,但视线所及却是被这错综复杂的石头。这又不禁令人想起保罗·塞尚笔下的圣维克图瓦山——几近脱离实景实貌的块面构成与不惜表露在画布上的阑珊笔触,小块面的马赛克效果建立起来的空间和描绘对象。观众走近只能看到笔触,看到马赛克的块面效果,只有远看才能发现绘画内容:树丛、房屋、原野、圣维克多山。人的视觉会通过一些暗示,想象性地补全图案的缺漏形成图像,这就是所谓的“格式塔”(德语gestalt,意为“完成为形式”)。因为人类有这样的心理功能,所以塞尚觉得绘画不需要刻画得非常精细,因为过于清楚的画面反而会使观众的想象力没有着落。对塞尚作出了精准分析的是英国著名艺术史家、批评家和美学家罗杰·弗莱(Roger Fry)。他在阐明其形式主义——现代主义理论时,援用了大量东方艺术思想资源,特别是中国的美学资源。图三显然还未达到西方现代艺术尤其是绘画中凸显的绝对抽象意识,更多的是一种意识萌芽。我们也不能牵强附会地说丁士青在这里是受到某种影响,我更倾向于这是他自身思考与尝试的产物,或者说是艺术进入新的发展时期时的某种共性思考。在这幅作品中,丁士青是充分运用和极致突出了指头画在痕迹方正与指触犀利方面的特长,有意识的以触感带动观者的视觉,而造成了视线的充盈感(因为你的视线将无从游移),并将画面的上半段放空,仅仅是在左侧安置一座山峰平衡构图上有可能出现的不稳定,画面下端左侧的松树,在造型上也对右侧形成了一个呼应,细致描绘的松树树干上的纹理与苍劲繁密的松针,较浓的墨色,形成一个深沉浓重的前景。

图四 丁士青 指画 44cm×96cm 江苏省国画院藏

《指画》(图四)中,占据观者视野的几乎是这一整棵松树,在画面的下端几乎没有设置任何明确的起势,右侧着墨较多,左侧基本是空白,仅有江面水波,远处浅滩平远。但松树的描绘则较之其他作品更为粗犷,尤其是对松树干的描绘,指力全发,指头画的断续感由于墨色的沉着与指头面积的宽阔而被掩盖,有如刀刻,果敢坚韧的黑白轮廓界限分明。由于主体松树的视线遮挡,这样的图像空间提供了更加开阔的思维空间,画面的起点与远端在无形中被拉长和延伸,甚至去往无限远。这样的处理给人一种时空错觉:松树塑造出的古旧感与带有极强时代感的松枝上披挂的星星点点的红蕊、以及江面渔船归棹的画面元素,彼此勾联又彼此互斥,反而给作品增添了一种视觉张力。

如果说丁士青的这几幅指画作品不断地从构图、营造的角度尝试了一些图像空间的构建可能性的话,我认为他同样利用了中国画笔墨语言的图式结构配合构图营造共同展示出图像空间的规划对视觉空间效果的影响。不同的艺术家往往在形成自己独特的语言风格时,也形成了独树一帜的笔墨结构(图像空间)。在前面的几幅指画作品里,可以明显看出笔墨语言图像空间的变化。如图一,画家采用悠长渐变较为平顺与浅淡的墨色作为整体语言形态去描绘景象,区别于图二和图三那种立于纸上的凌厉笔法,也不同于图四作品中那种淋漓尽致的大胆墨色使用。事实上,在指画作品中体现本体语言的图像空间是有一定难度的,因为手指不似毛笔可以通过顿笔以及轻描来塑造更多的空间复杂程度。

一九六〇年九月二十八日,傅抱石带队的江苏美术写生团的两万三千里写生行至陕西,与陕西的美术家们进行了一场座谈,所谈内容涉及到“认识传统”与“正视创新”。其中石鲁就谈到中国画语言的本体特征问题:“笔墨是构成中国画的重要方面,它是中国画的艺术语言……实际上在作画时用笔变化无穷。古人在用笔方面的变化很多,这是一个重要特点。轻视它不对,但看成了不得也不必。笔在画中是骨,是精神所在,我们可以进行新的创造。”石鲁先生所强调的也是中国画本体语言中笔所带来的丰富性。这种丰富性不仅仅是由不同材质的笔(不同手指)带来的。从中可以梳理出这样的一条逻辑发展顺序:不同的笔(材料)——不同的用笔(技术空间)——不同的肌理(图像空间)——不同的视觉效果(视觉、知觉空间)。

二 视觉空间与知觉空间的建设

图五 丁士青 已是悬崖百丈冰 44.5cm× 96.5cm 1964 江苏省国画院藏

创作于一九六四年的《已是悬崖百丈冰》(图五)是以毛泽东诗为主题,是毛泽东诗意画热潮影响下的作品。

毛泽东诗意画,是二十世纪五十至六十年代出现在中国画尤其是山水画领域内的经典视觉母题,是特定时期的特殊现象。将毛泽东诗词意题材画推向顶峰的当属丁士青同道、领导的傅抱石。他所创作的该题材作品估计不下一二百幅,也因此引领出彼时的一代时代艺术创作热潮。

《已是悬崖百丈冰》气息清丽,但大气酣畅,指痕圆润连续,水气十足,尤其是在左侧山崖的塑造上,似绳索般织网的行指痕迹,棱角分明的梅树及白粉点缀出的梅花,都给人在感官视觉层面留下了爽利清脆的印象。画面题款“已是悬崖百丈冰,唯有花枝俏”道出了诗词内容。

事实上,无论中国还是西方,在绘画作品中都有以诗为主题的实践。在西方美术史上,风景诗、画境游与“如画美”的发展彼此相辅相成。“如画”的趣味被认为是前承古典主义,后启浪漫主义,糅合进英国本土风味、发端于英国的画境游便是其产物。“如画”趣味的兴起为的是使想象能够形成通过眼睛感觉的习惯,“当艺术从对理智的诉求转向想象,如画美就产生了。”“理智的诉求”意指西方绘画对于再现的迷恋,而在西方学者约翰·狄克逊·亨特的文章里,“如画美”则被描述为“从一种学识性的、具有普遍可译性的如画风格转变成一种更适应于各种形式的语言,更适应于那些幽玄的、赋于地方色彩的、感伤的、主观的情感的如画风格”。

中文中本身就有“如画”一语。清代画家王鉴在《染香庵画跋》中写道:“人见佳山水,辄曰‘如画’,见善丹青,辄曰‘逼真’。”朱自清先生也曾撰文《论逼真与如画》:“‘逼真’与‘如画’这两个词语出现在中古时代,沿用的很久,也很广,表现着这个民族对自然和艺术的重要的态度,直到白话文通行后,我们有了完备的成套的批评用语,这两个词语才少见了,但是有时还用得着,有时也翻成白话文用着。”由此可见“如画”一词在中国绘画史上也肩负着批评的功用。中国画一向就有诗画合一之传统,如宋代翰林图画院建立后,便以命题诗为题作画来遴选画师。在中国画与西方绘画中,“诗意”承载的内容与“如画”的含义,是否可以同日而语?不可否认的是,“如画美”代表的是一种品评趣味。这无论在西方还是在中国其实都一样,对于不同作品的评鉴似乎成为文人日常生活的重要组成部分。或者说,也成为他们的一种志趣,但“诗意”并不能与诗歌、诗句直接等同。由于诗歌是以文字作为载体,而图画是以视觉元素作为载体,同样都是用眼睛去看,但文字与图像的效力发生程序显然不同,某一幅绘画作品令你想起某一首诗与这件作品具有诗性美,并不是一层意思。因此它亦可被看作是一种品评标准或是趣味,并且是独立与“如画”概念之外与“如画”概念互为补充。

提及“诗意”,我们立刻会想起“诗意地栖居”这一美学概念,它来源于德国十九世纪浪漫派诗人荷尔德林,后经海德格尔的哲学阐发,“诗意地栖居在大地上”。所谓栖居是指人的生存状态,所谓诗意是指通过诗歌获得心灵的解放与自由,而诗意的栖居就是寻找人的精神家园。荷尔德林和海德格尔诸人所倡导的“诗意地栖居”,是旨在通过人生艺术化和诗意化来抵制科学技术所带来的个性泯灭以及生活的刻板化和碎片化。事实上,中国人与西方人关于“诗意”的理解是殊途同归的,都是关照人与自然的关系,拒绝机械化、刻板生活,主张融于自然,天人合一。

丁士青的这幅作品,只是简单地使用了组合诗歌内容所涉及到的元素的手法去传达诗意,但若从原诗作具有的革命浪漫主义的情怀来看,画面整体的气息并不够,在灿烂、放浪与无所畏惧的起势渲染上没有极尽诗意。只是当你将视线着重落在某些局部去仔细体验时,可以感受得到一种坚韧、矍铄以及峭拔的效果。这样的处理显然与彼时的政治氛围不无关系,毛泽东的一系列诗词歌赋在彼时极其准确地契合了彼时人民内心的精神需求。传统中国画的诗意内涵所涵盖的范围已经无法囊括这种美学内涵的情绪表达(这实际上也正是傅抱石等人寻找中国画创新途径的一个契机)。我认为,以毛泽东诗词作为母题进行中国画创作在某种意义上颠覆了传统中国山水画的诗性美,并且随着表现主题越发的贴近现实生活与现实生活越发的现代化,这种诗意的传统必将式微。而对于传统诗意丧失的补救与修复,也成为这一时期画家们探索创作路径的重要着眼点之一。

丁士青虽有和诗的喜好,但基本不见其题诗于画上。据丁士青女儿回忆,他尝于林散之和诗,并由林散之落墨于纸。在林散之的一些书法作品中也可散见其于丁士青的诗书画交往。

三 图像空间与视觉空间转变的初步探索

图六 丁士青 崇拜放翁爱国情 34.5cm×94.5cm 1957 江苏省国画院藏

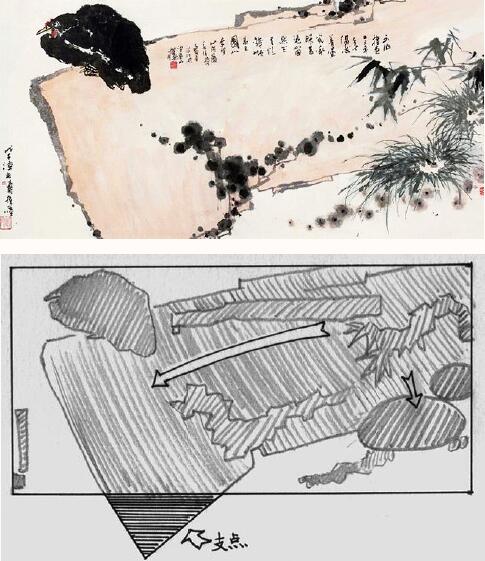

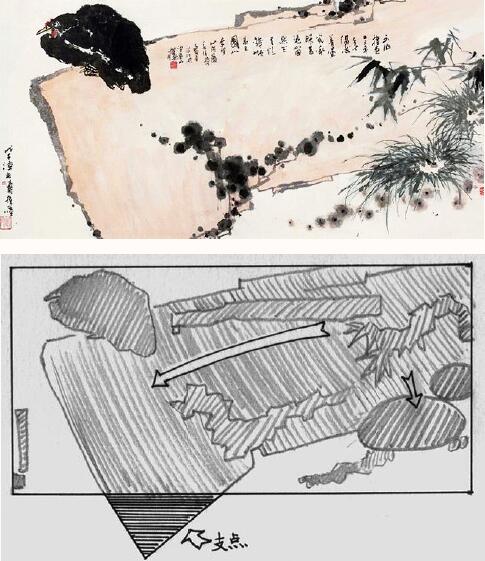

在丁士青的指画作品中,江苏省国画院藏《崇拜放翁爱国情》(图六)与镇江私人藏《放翁觅句图》(图七)在构图上形成了一个恰恰好的图像反转。这两幅作品尺幅略有差别,但都题:“当年团扇家家画,崇拜放翁爱国情”,只是一幅落款为“镇江丁士青指头生活”,而另一幅落款为“罗江老渔士青”。画款不提及时间是丁士青一向的创作习惯,这给我们的研究开展带来了一定的难度。藏于江苏省国画院的这件作品,被标注为一九五七年,许是当年入藏时登记记录所得,而私人收藏的则难辨创作年代。关于“当年团扇家家画”,此语自南宋陆游诗《六月二十四日夜分梦范至能李知几以尤延之同》:“露箬霜筠织短篷,飘然来往淡烟中。偶经菱市寻溪友,却拣苹汀下钓筒。白菡萏香初过雨,红蜻蜓弱不禁风。吴中近事君知否?团扇家家画放翁。”该诗抒情细腻而不乏幽默,状物自然又尽显生机。丁士青选取此诗之意,应当是取其闲适、放松、拳拳爱国情以及造化万千在手的纵览之气。

图七 丁士青 放翁觅句图 27.5cm×75cm

两幅作品选取了梅树、岩石、放翁、流瀑、溪石、竹等元素。在江苏省国画院藏的这件作品中,红衣老者面向左边而坐,占据画面主体部分的为峭壁立石与遒劲梅树,远处山体以淡墨与水混合擦染而成,若有若无,中景处的高山崖壁则以较粗的指头自上而下先作轮廓,至墨稍干时,蓄墨于指迂回摩擦纸面作山之肌理,利用手指蓄墨落至之上之初易形成墨团的特质,先徐后急的皴擦出钉头鼠尾的效果,后再以指蘸墨以稍浓墨色勾绘下方石壁石洞,形成明暗关系。而在描绘主体岩石的时候,画家以书写之笔厚重涂抹,先勾轮廓后描肌理,笔须有力,起止、转折、顿挫处皆活泼灵妙。石头之间有小树竹枝破石而出,生机勃勃。竹叶上的墨蓄极为充裕,看起来水润欲滴。这些分三组置于主人公的身后与面前,营造了一个理想中的畅游之地(画中诗人文学创作构思之地)。而另一幅作品中的梅树,则是以截景的方式出现。梅树主干以“S”形向上造势,而右侧枝干同样以“S”形向右侧延伸出来,但梅树的造型,仍然看起来略显单薄和不平衡。

丁士青的一位弟子收藏有类似构图的作品。根据左下角的“江山如此多娇”闲章来看,该画应该是在二十世纪六十年代左右创作,甚至更晚一些。但从整体格调来看,该画比图七要更加清丽、紧凑。

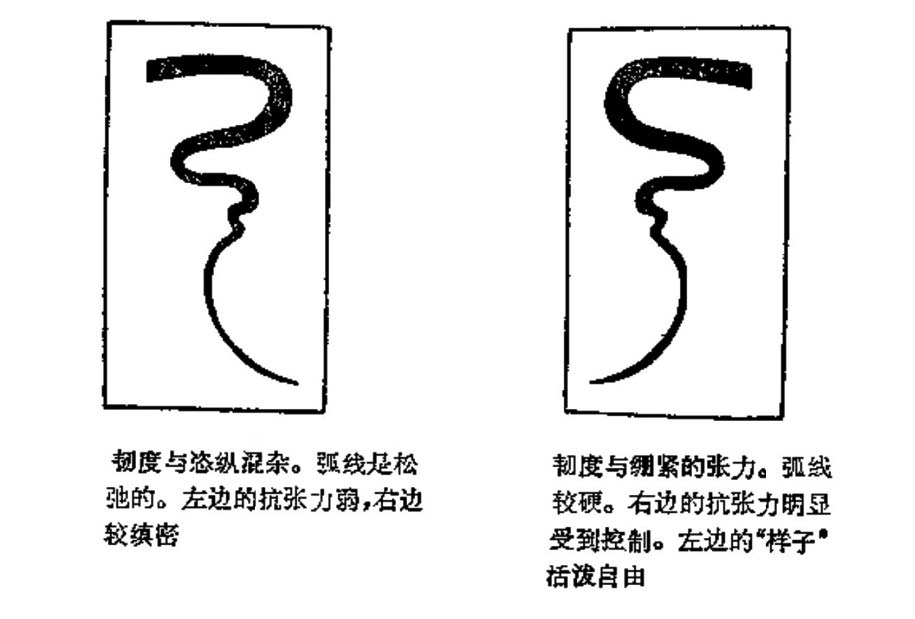

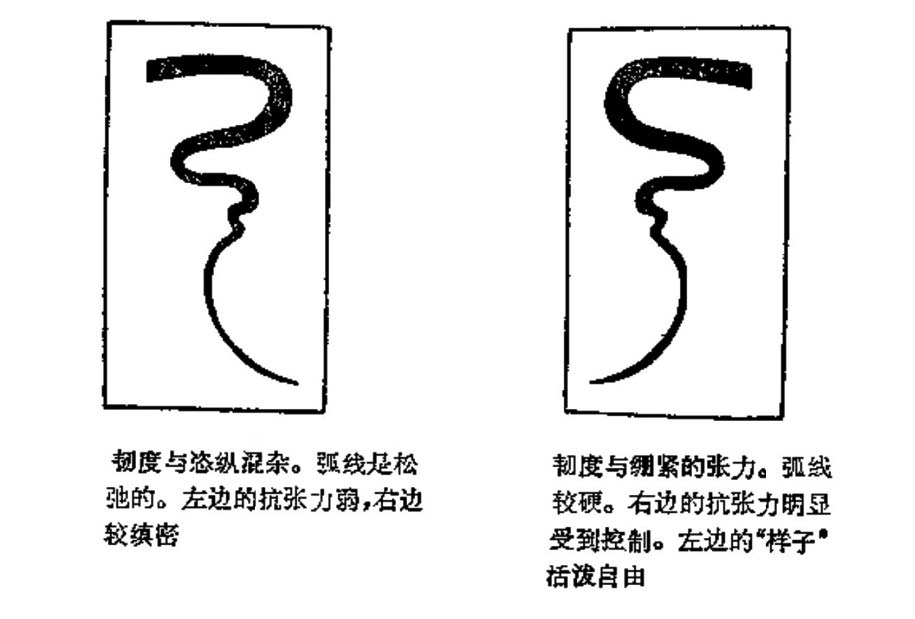

图八 康定斯基理论中对于图像反转的分析

“图像边侧反转”是二十世纪西方美术史中形式主义研究的重要组成部分。瓦西里·康定斯基在一九二六年出版的《点线面》第三部分定义了“点”与“线”等几何元素发生相互关系的“基本平面”,并认为这个平面具有强烈的“移情”特征。即:组成“基本平面”的每个部分都有特定的情感意义,对平面上的各种元素都有深刻的影响。他还指出,“左”和“右”对表达绘画的含义有重要作用(图八):“向‘左’的运动——偏向自由——是远离的运动。人将自身与他习惯的环境分离开来,将自身从束缚他的那些习惯中解放出来,从羁绊他活动的几乎凝固的气氛中解放出来,大口大口地呼吸新鲜空气。”“向‘右’的运动——偏向羁缚——是一种回缩的运动。这种运动与一定的疲倦有关,它的目标是休息。离‘右’越近,这种运动就越慢和越迟缓——因此,朝向右边的形的张力不断地减弱,而运动感的可能性就逐渐受到限制。”在康定斯基关于“线”的表达理论中,他谈及画面中明确的或是隐藏的对角线具有有“抒情性”和“戏剧性”两种特质,分别会带来“和谐”与“不和谐”的效果。因此,对“基本平面”上同一基本形式的不同处理其实是会带来不同的情感意义的。借此,我们也可感到了前述两幅作品为何会在视觉上带来了细微的区别(图九)。

图九 《崇拜放翁爱国情》与《放翁觅句图》两图细微处的区别

笔者用较为西方化的思考方式去研究这两幅指画作品,是希望打破中国画传统的考察和关照方式,以一种新的观察角度与关照方式,将观察重点与视觉重心进行一种转向,并着重思考画面中发生变化的视觉空间以及进而产生的知觉空间的改变,也许会衍发出新的研究成果。在这两幅作品中,《崇拜放翁爱国情》是在康定斯基的理论中更加褒扬的那一种图画构成方式。显然丁士青自己并没有经历我们上述这么复杂的思考过程,这点我们不能去妄加揣测。但选择这作品留给自己供职的单位,他是否更倾向于前幅画作的构图形式?

丁士青另一些有意思的对于新山水画的图像空间探寻,还存在于他的指画实景山水中。

四 丁士青实景山水实践在指画中的体现

在新中国美术转型期,丁士青面临的更大问题可能并不是描绘实地山川景物,而是如何将实地山川景物描绘出新时代的样子。

图十 丁士青 走马涧 78cm×51.5cm 江苏省国画院藏

图十一 丁士青 走马涧 63.5cm×57.5cm 江苏省国画院藏

这里讨论到的几幅作品,较为传统又略带新意的绘画方式,主要是画面布局完整严谨,且这三幅作品将实景局部剥离出来描绘。《走马涧》(图十)与《走马涧》(图十一)两幅作品皆描绘的走马涧的局部,而《北固山下》(图十二)作品则描绘的是北固山走马涧处的部分。由于描绘视角的不同,将三幅作品放在一起看,则形成了小——大——全的递进视觉效果。

图十二 丁士青 北固山下 48cm×106cm 江苏省国画院藏

走马涧又名溜马涧、跑马坡、驻马坡,是镇江三山之一北固山的一处历史名胜,由前峰、中峰、后峰三部分组成。后峰(主峰)插江中,形似半岛,峭壁如刀劈斧斫,形势极为险峻。走马涧只是一条跑马道,遁形于山间,故以走马涧为名的作品自然不可能只是描绘这条小道,因此丁士青将北固山西北面临着的这片水域置于画面前景位置,为的是可以显露出走马涧所在的西北角,而图十与图十一些微的差别则在于,图十的观察角度更为开阔一些,壁立的山石的伸展度更高些,延展性更大些。

将图十、图十一与图十二并置,很像是画家写生创作的由观察、定题、起稿直至成稿的发生过程。虽然图十二的作品名为《北固山下》,但表现的仍是走马涧。丁士青有多幅作品描绘镇江三山景致,而指画作品中有明确命名的仅此三件,另一件是类似三山景色。这四件作品几乎创作于同一时期。依据题材选择、观察视角、构图实践及语言结构(水纹的处理方面格外明显)来看,应在一九六〇年之前。因为丁士青在大规模的写生活动尤其是两万三千里写生之后的构图方式多是“大而全”的整体面貌,少见截景图式。

京江画派的一个重要实践特征就是变“以摹为创”为“描绘真实山川”,中国画创作一直强调感物、感兴、神思,“夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会”。作为生活在镇江地区五十余年的画家,丁士青对家乡山川的景物自然是有独到的情感与观照方式。图十、图十一两幅作品的观察视角,并没有采用传统的中国画山水画移步换景获取胸中丘壑的观察与创作方式,而是突兀地将山石的巨大平面置于观者眼前,此并不符合传统的审美习惯。这样的图像空间布置究竟带来怎样的视觉空间乃至知觉空间?

图十、图十一作品之间非常显著的差别就在于观察视角的轻微移动,即画面的纵深感与平铺感发生了变化。我们可能都有这样的经历,就是拿着相机或是手机面对一片景色不停的寻找合适的观景与取景点,通过选择、分离风景的构成部分,使得自己对于这片景色的新鲜体验具有一种稳定性,换言之,就是对风景施以一种驯服的指令。图十与图十一两幅作品实际上就是一个忠实自然忠实自己眼睛的产物,没有根据书本上的指示,没有因袭古人的章法,而是较为真实的放大与突出目之所看,画面甚至是直接放弃了中景与远景,直入主题的描绘前景,江面也被压制到最小的空间,可是当我们仔细推敲画家的观景点的时候,我们又发现这个观景点实际上不存在。这有如克劳德镜。克劳德镜是一种光学仪器,他们形态各异,其中最典型的款式便是类似与书本的造型,可以开合,携带方便。由于镜子的凸面性,反射出来的风景就会变小,缩短景深、减灭距离,除了前景之外,各种细节大多会消失。英国著名的画家、美学家、牧师、如画美美学思想倡导者吉尔平这样说:“在向自然取景时,画家要在多大程度上遵从自己的眼睛或者玻璃片,我无法确定,因为对于着色理论,我自己尚未完全掌握。一般而言,我倾向于相信,这种修改过了的视景,其优点主要在于新颖性;大自然给了我们一种更好的工具,好过任何光学仪器商所能提供的工具,那就是从如画风景的角度去欣赏风景……”吉尔平所说的玻璃片,显然是指克劳德镜,也可以理解为现在的相机镜头。当画家或是游客通过这片玻璃获取了一种被加工过的风景之后,“凸面镜尽览美景,纤毫不漏,将景物构成、形状和颜色收拢的更紧,因此,眼睛从一处综合景色中看见总体效果、景物的形状以及各种色调的美。”吉尔平认为人的眼睛无法同时关注“总体效果”(general effect)与“特殊景物”(particular object),也不能同时聚焦前景和景深,但这种镜片就能做到。克劳德镜之所以受欢迎,是因为它可以轻易创造出逼近理想化效果的景色。试想,如果丁士青在前两幅作品中采用一个正常的视角,则对于该处景物的描绘不是过于遥远不能扣住题眼就是视线过度低下而景象过于逼人,与北固山本身的气质也并不符合,更不用说体现走马涧这条蕴含着丰富的历史内涵、甚至是包含着一点博弈的小智慧的细微感觉了。因此这样并不现实的取景位置,是来源于画家长期观察的视觉经验。观众的视觉体验并没有因为取景点的怪异而变得不适,反而是更加被指画皴法的结构、层次、内在逻辑所吸引!

图十三 丁士青 山水 33.8cm×82.7cm 江苏省美术馆藏

仔细研究图十二与《山水》(图十三)的取景点,虽然画家给了观众一个看似真实的观察角度,事实上它仍然位于平行于画面的平面位置的半高点,既可俯瞰辽阔的江面,亦可观察到远景北固山西侧景观。由于观察点拉远、提高,图十二里原先隐藏于图十、图十一山背侧的小亭子也露出了端倪,但也正因为观察点的转移,走马涧则显得不甚鲜明,并且被视角挪移的缘故挤压成重叠的若隐若现的细长线条。图十三的作品没有明确的作品名,甚至没有题款,只有姓名章与闲章,并不能准确判断所画为何处景物,但可以初步判断为镇江三山某处景色,看起来更像一幅手稿。图十三仍然将画作起势置于画面上方左角,渔船等小景隐藏于主体山石背后,扩大了画面的想象空间,空置的前部江面。这件作品是典型的倪瓒式平远三段式构图,近景平坡叠石,上有杂树数株,有时加上细竹和茅亭,中景大片空白,表示湖水,造成空间的广阔(此即黄公望在《画山水诀》中总结的所谓“阔远”),远景画低矮逶迤的冈峦。不过倪瓒的作品,前景与远景的墨色并无明显的差别,似平画面的深度消失,令人觉得近景被推远,远景被拉近,宋人山水中三度空间的层次感被他破坏,变成了平面结构的图式,而近乎抽象化的表现,这显然是画家主观意识的增强。而丁士青的这两幅作品中,图十二更类似于这样的“不分远近”,图十三则仍然分离出来远近。图十二的平面结构,因为缺乏仔细交待的远景与拥有仔细交待的江上渔船而形成,所画图景则像板上钉钉一般定格在了画面之上。图十三的远景部分用浅墨色绘出,让人的视线越过浓墨描绘的那块山石一角而向左边的未知处转将过去,画家在运用想象力进行构图的同时也给我们留下了更多的想象空间。

五 小结

指画是丁士青创作生涯中较为重要的组成部分。进入江苏省国画院之前,他在镇江地区便小有名气,并有诸多学生。他的指画作品,尤其是二十世纪五十年代的指画作品,不仅有助于我们去了解和理解他早年的习画师承空间,也一定程度上填补了早期作品图像资料的空白给研究带来的缺憾。作为文人墨戏的指画,是丁士青在日常创作过程中放松情绪、寻找新的灵感与创新实验的实践。其指画创作有如下意义。

第一,由于传统基本功深厚扎实,丁士青的指画作品为我们展示出中国画本体语言里技法空间层面的图像空间以及由图像空间产生的视觉空间。技法空间层面的图像空间,可以理解为皴法结构、水墨结构、色墨结构以及处理不同描绘对象时形成的独特与相对固定的描绘方式。比如丁士青在图二和图三中塑造出的精细妍丽的小斧劈皴山石法,以及在图十与图十二中使用的水法。这样的结构性塑造,是一位画家语言成熟的标志,也是识别他独特语言的路径,同时也是他在特定的时期的特定描绘手法,对于研究中的断代有所帮助。技法空间里的图像空间探索,是丁士青在语言特征层面的着力打造,但是这也在日后成为他变革创新的一个束缚,由于对技法空间的营造过于娴熟,打破与变革就更加艰难。

第二,丁士青在指画创作中,有意无意的从构图层面尝试与试探了画面图像空间的不同处理对于知觉空间构建的不同效果。借用西方学者关于艺术视知觉的研究成果,我们分析出在同一画面上图像空间的镜像反转实际上给观者造成的视觉与知觉感受是完全不同的。虽然丁士青并不是如同我们在分析中那样经历了理性的西化的思考,但作为一位拥有丰富实践经验的画家,他的这些尝试却带来了意想不到的效果。

第三,丁士青关于实景山水的指画创作,还提出了一个创作取景点的命题。取景点决定了一幅作品的画面结构布置,也就是图像空间的构建,潘天寿在其《听天阁谈画随笔》里谈及中国画的“布置”,评价为“极为灵活”。“有静透视,有动透视。静透视,即焦点透视,以眼不动之视线看取物像者,如普通之摄影相似。其中大概可以分为仰透视,俯透视,平透视三种。动透视,即散点透视,以眼珠之动视线看取物像者,如摄影之横直摇头视线,及人在游行视线、与鸟在飞行中之鸟瞰视线是也。不甚横直之小方画幅,大体用静透视。较长之横直幅,则必须全用动透视。此种动透视,除摄影摇头式之视线外,均系吾人游山玩水,赏心花鸟,回旋曲折,上下高低,随步所之,随目所及,游目骋怀之散点视线所取之景物而构成之者也……个中变化,错杂万端,全在画家灵活运用耳。”新中国成立后十年间,为了顺应时代召唤与党的文艺政策要求,美术界的集体创作与写生创作热潮几乎同时期出现。在这些作品中,我们可以看到观察视角的变化。这样的变化应当是一种刻意为之的行为,变化的背后孕育着何种变革?如何协调取景点与所描绘事物之间的关系?这对画家来说,又是一个崭新的挑战。

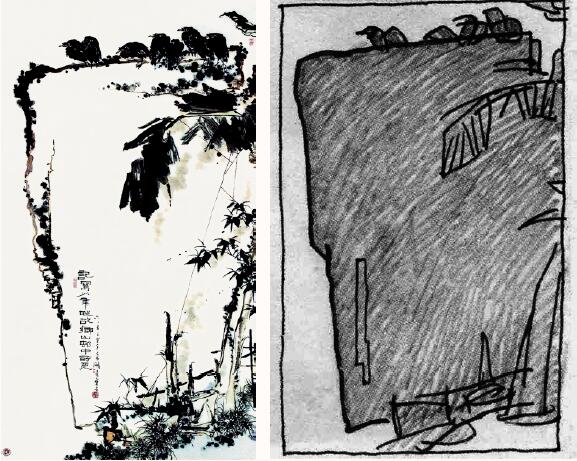

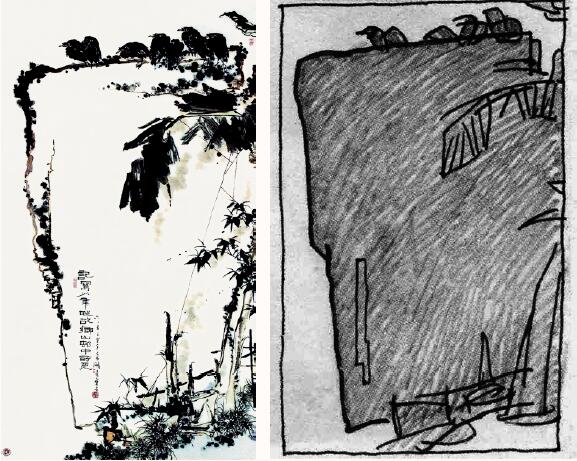

图十四 潘天寿《磐石墨鸡图》及构图分析

图十五 潘天寿《八哥崖石图》及构图分析

以上种种,都是我在对丁士青的指画进行研究时衍生出来的思考,在小结的最后部分,我还想就指画将丁士青与另一位同时期的指画大师潘天寿进行一点平行比较。潘天寿的早年学画经历与丁士青有所类似,学画之初,为社会现实与自己条件所囿,他们都没有老师与像样的学画资料,潘天寿仅仅有一本《芥子园画谱》,凭着不拘束的性情、趣味出发,横涂直抹,如野马奔驰,不受缰勒。而丁士青,则是在国破家亡的时期,放弃祖传家业,依靠自己自学的绘画本领作画卖画养活一家老小,受尽生活拷问与命运磨砺。个性的不同使得两位画家在日后的艺术生涯的发展过程中体现出不同的风格形态,但其中仍有共同之处。潘天寿的指画在其整个创作生涯中占据着非常重要的位置,其成就在业界也享有较高的声誉,因此,潘氏指墨成就研究已成为潘天寿个案研究中相当重要的组成部分。潘天寿对其指画实践是围绕“常中求变以悟常,变中求常以悟变”的诉求展开的,可以说,指画实践是他探索、开拓、求变、悟新的路径,他以指笔互参,甚至是在指画实践中得道,在笔画中发扬。潘天寿在谈到笔画与指画的关系时指出:笔画是指画的基础;笔画之外间作指画是“为求纸笔间,运用技法之不同,笔情指趣之相异,互为参证耳”,在这“互为参证”的过程中,虽然指画也吸收笔画的一些特性,但从总体来说,仍是笔画向指画趣味方向逼近,指画在强化自身特点上努力。从而使他的整个绘画风格朝着指画更具有的“气势磅礴、意趣高华”方向挺进,潘氏指画多为巨制,动辄二三的巨大尺幅,给了指头、手掌更多的挥洒空间,也给予潘天寿更多的空间构建起承转合的反复实验与经营。潘天寿创作于一九四八年的一幅名为《磐石墨鸡图》(图十四)的花鸟画作品里,开创了大写意指画作品满呈式近景构图格式,以巨大充斥画面的磐石置于纸上,慷慨的将整幅画纸的五分之四部分给了巨石,气势宏大而不觉拥堵,与泼墨墨鸡形成点线面的形式对比,在此后的作品里,这样的图像空间反复出现,如一九五七年所作《雁荡花石图》,以及一九六二年所作《八哥崖石图轴》(图十五),这样的经营理念,与前文分析到的丁士青指画作品图十与图十一不谋而合,而在丁士青后期部分山水画作品中,我们也同样看到了对于这种图像空间的继承,但较之潘天寿的实践,丁士青对于画面图像空间变革创新的探索略显浅薄了一些,换言之,丁士青的实践多样但不够深入,而潘天寿则是方向明确、措施直接。潘天寿采用的方法,是去除中国画传统中皴法的控制力,但在“写”中保留笔墨结构,这使得他的作品看起来既是中国传统的,却又是崭新的。而丁士青的突破瓶颈则在于他受到皴法传统的控制过深,一时难以摆脱,虽然他本人潜意识里已经意识到图像空间的转换对于视觉空间和知觉空间的重要性,但是显然在目前看到的作品中,我们还没有看到特别突出和个性鲜明的变化。

(本文作者系南京艺术学院博士研究生、江苏省国画院副研究馆员)

(期刊责编:李向阳)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《荣宝斋》2018年01月刊,订购电话:(010)65128417