“于阗画派”在中国美术史上是一个重要的流派,多见于古代画论中的评价和宋人的临本。这是因为“于阗画派”的作品基本是壁画,且这些旷世杰作已随着寺庙建筑或颓圮倾倒、或毁于战火。在古于阗(现今的新疆策勒地区)的佛教遗址中,存有于阗画派早期的作品,比成熟期的画作要早五六百年。更为重要的在于,由于古于阗地处东西方文明交汇的通道上,可从早期的造型语言中读出其所蕴含的丰富信息,如他们的种族特征、迁徙来路,以及如何皈依佛教信仰、如何受到犍陀罗艺术与中土文化艺术绵绵不断的滋润,逐步成长为一种活力四射的地域文化艺术类型,为中华文化艺术史贡献了浓墨重彩的一笔。

具体来说,在佛教信仰滥觞中华大地的魏晋南北朝时期,一代大师曹仲达乘佛教艺术东渐之风而创造出“曹衣出水”,线型受犍陀罗、笈多佛像“湿水衣褶”的影响,线性则与“顾陆”的“高古游丝描”并行。至尉迟跋质那和尉迟乙僧(尤其是后者),发展出一种“中气十足”的雄伟画风,其凹凸洇染画法的惊人效果,具有“堆起绢素而不隐指”的神秘感。他独创的“屈铁盘丝”线条,其气韵、笔势、力度受到大唐剑舞的深刻影响,而剑舞则受到来自西域的“浑脱”裸体舞的影响,将春秋战国以来的中土剑术传统推至新的高峰。这对于尉迟乙僧来说意义非凡,不啻是返回了祖先故土的记忆。

一 古于阗探究

“于阗画派”,首先要梳理一下于阗原始民族。它是杂有突厥民族血统的印度、伊朗民族血统,与廓尔喀种族相类似,属西雅利安人种,可归入欧洲人种地中海东支类型,或俗称为“塞人”。

于阗建国无准确历史记载,按学界大多数认同的说法,大约为公元前二三七年左右,第三代王尉迟散跋婆(普胜生)即位第五年,佛法兴起。

“佛法兴起”这一说法,与文字有关。古于阗文脱胎于印度波罗密字母笈多正体,系塞语方言之一,属印欧语系伊朗语族的东伊朗语支,又称“阗塞语”,与塞语基本一致。据研究称,公元前二世纪时有一些塞族部落从伊朗高原迁往北印度时,有一部分人留居当地,通过佛教传道师将北印度的波罗蜜文字加上附加符号而传入于阗,这便是古于阗塞人所使用文字的来源。

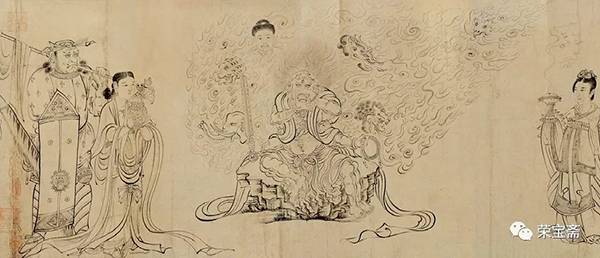

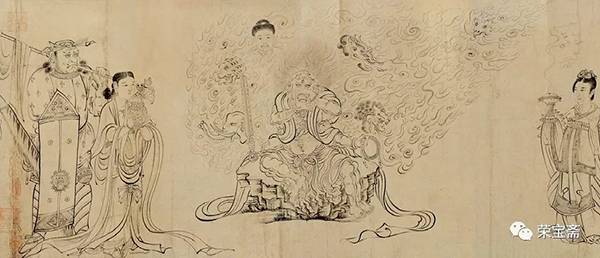

(传) 唐 吴道子 送子天王图 338cm×35.5cm 日本大阪市立美术馆藏

“于阗画派”(公元二世纪)兴起于中亚、西域地区,成熟于中土(公元五至六世纪),曾对当时中国的绘画演进产生巨大影响,线条是该画派的显著特色,尤其后人多有传扬的“曹衣出水”“屈铁盘丝”线描手法与中原顾恺之的“高古游丝描”、吴道子的“兰叶描”形成并行之势。但需要注意的一点是,在两汉时期于阗地区已有大量佛教壁画存在,固在此将之称为“早期于阗画派”,它对于学界研究于阗画派具有十分重要的价值。

二 “于阗画派”文化渊源

(一)犍陀罗文化

⒈犍陀罗文化的定义

“犍陀罗”不仅是指一个地理概念,同时也指一种文化概念,更准确地说是希腊化与中亚整合的文化概念,其理念是亚历山大的名言“建立东西方文化联合体”,它被有效地包含在马其顿帝国的“世界主义”(来源是波斯的普济主义,即“王中王”概念,从居鲁士时代开始,始终贯穿在波斯帝国制定的国策战略之中。由波斯帝国的普济主义而引发的希腊化世界主义,成为轴心时代最广泛的一次全球化运动,它的继承者是罗马帝国的世界主义与西方的世界主义。

希腊人的观念透过十七座亚历山大城而渗入从印度河流域到阿姆河、锡尔河流域的中亚大地,这些城池以严谨的希腊式规划和公共建筑为主要格局,展开希腊化的生活方式与艺术形式。因此,“以建筑为背景的雕像艺术”是犍陀罗艺术的精髄,而希腊化文明对柏拉图理念的倾身姿态,对人体表现理念的广泛运用,以及希腊式造型原则——“心身至善”“体液平衡”“黄金比例”,构成了犍陀罗雕刻艺术的内核。

犍陀罗文化发韧于公元前二世纪初(或一世纪末),衰落于公元三世纪,结束于公元四世纪。约翰·马歇尔将犍陀罗文化分为两个时期,前犍陀罗与后犍陀罗。“前犍陀罗”即希腊王国与贵霜,“后犍陀罗”即后贵霜(吐火罗)与笈多。正是在后贵霜、笈多时期,印度——中亚化的犍陀罗风格开始广泛传播,滥觞西域广袤大地。笈多佛像风格对青州齐高佛像的“坦膊薄纱”风格产生影响,同时也对曹仲达的画风有影响,它是对犍陀罗——希腊化人体与吠陀经典——印度式人体的有机整合,创造了印度本土唯一的“典范”样式。

犍陀罗文化的地理标志为:坦叉始罗(塔克西拉)、奢羯罗(锡尔亚特)、布路沙布逻城(白沙瓦)、迦毕拭城(贝格拉姆)、喀什米尔( 加湿弥罗),以及巴克特克亚希腊王国都城巴克特拉(阿富汗巴尔赫)。这些城市都有着希腊式的城市规划与建筑,有希腊化、罗马风格的寺院、佛堂、石棺和祭坛,有着以坚硬岩石雕刻的佛像以及亲切而富有人性的佛家族像,它们均是用细腻的泥灰塑造,部分敷有彩绘。它们的佛教寺院如卫城般修建,内有精美的石棺(仿亚历山大石棺)及金属雕刻的伞形华盖,它具有非同一般的意义,因为它是中国宝塔的原型。

巴克特里亚希腊王国的代表人物是德米特里和米兰达。德米特里国王的最大贡献是建造了佛教城市奢羯罗。这座城市繁荣了千年之久,法显在《佛国记》中曾对其赞叹有加。米兰达是德米特里手下大将,被派至北印度边陲之地施行征服统治,据说非常成功,势力曾达至葱岭古道及于阗。米兰达王在佛教史中非常有名,《弥兰陀问经》就是指佛教高僧那先比丘与米兰达王的一番问答对话,前者代表恒河智慧,后者代表希腊智慧,佛的智慧令后者心悦诚服,皈依佛教。

犍陀罗佛像

⒉犍陀罗佛像特征

人物形象具有希腊“静穆的崇高、庄严的伟大”风格(温克尔曼语),面相端庄、比例适宜,神情为“颔首垂睑”,是希腊佛教徒对释迦牟尼本人德行的想象与人格的希冀,转换为具体的形态之表征。

人体借助衣褶呈现,原为希腊造型艺术的重要特点,古希腊人对日常所穿亚麻裙袍与人胴体之间的关系有深刻体认,可以从希腊柱式————多力克、爱奥尼亚、科林斯以及后来的罗马柱中,看到这种认识深入生活的程度。

犍陀罗佛像的衣褶明显来自公元前五世纪希腊雅典城邦经典雕刻像中的“湿水衣褶”——大英博物馆中的命运三女神便是典型案例,它经过希腊化的长途跋涉,在犍陀罗创化为纯净沐浴的胴体意象,以肢体语言来言说佛性之庄严伟大。

云冈石窟第二十窟主佛

贵霜佛像是犍陀罗后期风格,它可视为希腊化的中亚变体,具有中亚草原民族的体质特征,如“迦毕拭风格”的“四倍首”样式(在云冈昙曜五窟第二十窟主佛形象中有典型体现)。这种风格在贵霜第三代王迦腻色迦主持的“迦湿弥罗结集”之后迅速向中亚与西域传播,于阗应该属于此范畴。

(二) 中原文化

汉武帝时期一改战国末期以来对匈奴草原民族的战略守势(赵武灵王胡服骑射、秦蒙恬戴罪戍边、汉高祖白登之围),转而进攻。一桩发生在公元七世纪中叶的大事具有标志性意义:六四八年,于阗国王伏阇信亲自前往长安入朝谒见唐太宗李世民,呈上自汉武帝以来世代保存的中央朝廷颁发的诏书、符节与信印,愿为大唐所辖治,同时,还向李世民推荐了少年丹青奇才尉迟乙僧。

以上史实,为于阗画派的转型与升华奠定了坚实的社会基础。

从人类文明史的角度来看,犍陀罗文化是“轴心时代”两个伟大文明——希腊文明与印度文明相遇的产物,前者贡献了造型艺术,后者贡献了价值理念,其结晶是犍陀罗佛事艺术,它以建筑为依托载体,以佛像为中心,以佛家族像、供养人像、彩绘及其他物件为装饰,形成完整的形象体系,向北方、南方和东方传播,对中亚、西域、中土等广袤地区产生了极为深远的影响。所以,犍陀罗艺术在当时的文明传播中属于发起“文明的挑战”一方,而中土文化则基本属于“文明的应战”一方,对于西域佛教文化来讲,后者更多的是在审美层面上提供了一系列本土化经验模式——如构图气势、用笔线条、赋彩方法等等,为西域当地发展出本土风格的艺术流派提供了资源。

三 “于阗画派”代表人物及风格

曹仲达、尉迟乙僧作为“于阗画派”的代表人物,他们的个人经历本身就是一部传奇,折射出魏晋、隋唐时期民族大融合、文化大交流、艺术大发展的时代风貌。

(一)曹仲达

齐高时代,两代君王力主复兴天竺的萨尔纳特佛像风格,因此重用少数族裔艺术家,曹仲达是其代表性画家。曹仲达是中国南北朝时期著名画家,公元五、六世纪人,具体生卒年不详。一般认

为来自中亚曹国,也就是现今乌兹别克斯坦的撒马尔罕一带,曾任朝散大夫。据史书记载,曹仲达擅画人物、肖像、佛教图像,尤精于外国佛像。张彦远在《历代名画记》转引唐彦悰《后画录》中简约的十六个字来形容曹仲达:“曹师于袁,冰寒于水。外国佛像,亡竞于时。”北宋的评论家郭若虚曾总结过:北齐的大画家曹仲达,原来是粟特的曹国人氏,他画的佛像极其工整,与另一位大画家吴道子天下闻名。两者若比较之,吴道子的线条,笔势转折圆润、宽大的袖袍似乎飘举起来;曹仲达的线条,笔法稠密重叠,人物服装紧紧地绷在身体上,表现出胡服窄袖的韵味。

按照当时人的说法,曹仲达“既擅长佛画,又擅长泥塑”。这个信息具有非常重要的象征意义,正因为如此,他才能在那个时代具有如此广泛的影响。可关键问题在于,曹仲达自辟蹊径、独树一帜的资源来自何方?曹氏的复杂经历很说明问题,他在中土辗转五个国家,充分吸取了各门各派的精华。画史中记载曹仲达有两位老师——周昙研(齐)、袁昂(梁),均为南朝人,后来他去了东魏、北齐的王都邺城。所以,曹仲达是在博取南北众画派精华之后确定自己的艺术风格的。其中容易被忽略的是,曹仲达对印度(天竺)艺术风格异常敏感,要远远超出中原的其他画家,正因为曹仲达拥有了这一别人很难具备的资源,方才令他脱颖而出、独树一帜。

所谓“曹衣出水”来自于希腊的“湿水衣褶”,后者是希腊鼎盛时期雕像的重要特征,在希腊化对广大中亚地区产生影响的过程中,这种手法演变为佛像的造型语言。曹仲达的绘画风格到了在唐代,“曹家样”与张僧繇的“张家样”、吴道子的“吴家样”和周昉的“周家样”,被当时人总结为秉承魏晋“顾陆”经典画风的四大风格范式,风靡唐代。

其中的“曹家样”开辟了一个重要的画派——“于阗画派”,他的后继者尉迟父子,以屈铁盘丝的“铁线描”,独立于唐代群雄并立的画坛,获得了“与顾陆为友”的高度评价,对于少数民族的画家来说,这是一个非常高的评价。

克孜尔石窟第38窟 本生故事 德国柏林亚洲艺术博物馆藏

(二)尉迟乙僧

尉迟乙僧为于阗国(今新疆和田)人(亦有吐火罗国人之说)。唐贞观六年(六三二),玄奘西行取经归国后不久,于阗王伏阇信举荐大画家尉迟跋质那的儿子尉迟乙僧入长安,因这位刚满二十岁的年轻人具有“丹青奇妙”的不凡才能。尉迟父子之所以生卒年岁无记载,一是可能记录语言文字的差异所致,二是他们可能有意保存这一秘密,以作为在中土王朝立足画坛的终极根基。尉迟乙僧善于描绘所有他所见到或想到的任何事物:人物、花鸟、肖像、佛像,尤擅道释壁画。

尉迟乙僧一生多创作大型佛教壁画。据史书记载,尉迟乙僧于仪凤二年(六七七)在长安宝光寺东菩提院创作他一生的代表作《降魔变》壁画。公元七〇六年,唐中宗将尉迟乙僧住宅敕建为奉恩寺,当时他已是九十四岁高龄,以“壮士暮年”的豪情完成毕生心愿——把于阗王族的供养群像画在此寺内,象征着于阗人民对佛教义理的虔敬与膺服。

尉迟乙僧所画人物生动传神,仿佛身体跃出墙壁。《降魔变》中的人物姿态,千怪万状,说明画家的内在心像之丰富充沛,当时人无不啧啧称奇,被传颂为“奇踪”。段成式《京洛寺塔记》中记载:“四壁画像及脱皮白骨,匠意极崄,又变形三魔女,身若出壁。”此处所说的“脱皮白骨”,是指画家将佛陀画成类似犍陀罗“释迦苦修像”那种皮骨分离的苦行状态,以示求道成佛的决心。这与尉迟乙僧晚年创作于阗王族供养群像时的心态一样,通过对犍陀罗佛像风格的回归而显示皈依佛教信仰的赤诚。

唐代评论家窦蒙对尉迟乙僧的用线有过这样的评论:“澄思用笔,虽与中华道殊,然气正迹高,可与顾(恺之)陆(探微)为友”,意思是说他的用笔非常纯粹,虽然和中土的用笔传统不同,但气息端正、笔迹高雅,达到了与顾恺之、陆探微同样的高度。

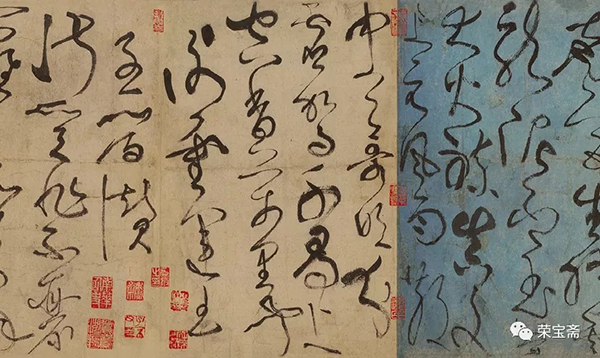

“屈铁盘丝”描为尉迟乙僧所独创,“力度”是其关键,既有“刀圆则润、势疾则涩,紧则劲、险则峻”的磅礴蓄势张力,又有“锥划沙”的中锋禀持沉力,这一过程实际上是一个将西域民族血质与中原审美情怀有机结合的过程,也是中土道释绘画中最具价值的部分。从宏观的历史视角来看,它是轴心时代两大东方文明相遇的结果,在魏晋南北朝、隋唐时代达到高峰。

以上的评价与赞美之词是否完全概括了于阗画派的风格特点了呢?不然,其实还有很多要点未能敞露,因为在那个风云变幻的伟大时代,有许多意想不到的重要文化因素相互冲撞与激荡,大部分已失落于历史的长河之中,需要仔细地挖掘和辨别。以下将对一些范畴进行比较研究,探讨于阗画派与犍陀罗文化的脉络关联,分析其如何受到中土文化的丰厚滋润,以及早期于阗画派的产生渊源。

四 “于阗画派”风格探源

“胴体见天”,指的是高度发达的文明对待自己肉体的态度。按一般规律,人类从渔猎文化转向农耕文明,其重要标志是服饰的进步,人与肉体的关系趋向文明,“遮盖”取代“暴露”。但在策勒达玛沟佛寺壁画中可以看到了一种明确的裸体意识,即“胴体见天”意识的图像表达。在青州佛像的两种风格——魏晋的“褒衣博带”与齐高的“坦膊薄纱”之中,能够看到这种意识在文明发展过程中的侧重与变异。尤其是唐代,这种原始的意识在剑器、书法、诗歌、绘画、音乐和歌舞中的转换与嬗变。

这种异质文明之间的相互交流融汇并非常态,就中国而言唯独汉唐两朝。汉唐两代之所以被一致公认为中土文明的鼎盛期,盖因文明的活力充沛、心胸豁达,具备消化、融合一切异域文化因素的能量,使之变为刺激本体文化创造力成长的资源,这已是人类文明史的一项规律。

我们在此要探讨的是“胴体见天”意识的具体体现。笔者认为,“胴体见天”意识,其直观体现主要是音乐与舞蹈,其间接体现则是书法、绘画(壁画)、剑器、诗歌。两者比较,间接体现更具文明的韵致与妙味,也更接近一个时代的文化精华。从这一视角来看问题,就能从浩如烟海的史实资料中读出独特的意义,钩沉出失落于历史长河中的艺术魂魄。

“胴体见天”意识在盛唐时期音乐、舞蹈中的直接体现为:其一,音乐,如琵琶,裴神符以手指代替木拨演奏;其二,舞蹈,如泼寒胡戏、浑脱舞、霓裳羽衣舞。

“胴体见天”意识在书法、诗歌、壁画中的表达为间接体现,它们通过一个特殊载体——剑器舞而集中表现并获得升华。

(一)书法、绘画与剑舞

书法的载体是毛笔,毛笔的物质构成是竹节、鼠须(或鬃毛)经手工制成,其整个过程体现出中华农耕文明对自然的领悟、对材质的体认,以及相关的智慧。书法在长期的发展中相互糅合融汇,变作艺术家表现“精”“气”“神”的有效渠道,如今已被公认为东方表现主义精髓之所在。

汉简的书写方式是执简站立而书,既与篆刻金文的方式不同,也与在纸质、织物上书写的姿势相异。当人以站立方式面对书写的物质载体时,会获得一种独特的气场,其挥毫轨迹必然偏向“力度”要素,否则整个画面便无法贯通而立。通过以上分析可以看出,书写方式成为于阗画派呈现线性力度方面的关键,其线性渊源是受汉代竹简的影响为主,汉、魏、晋画像砖的影响为辅。

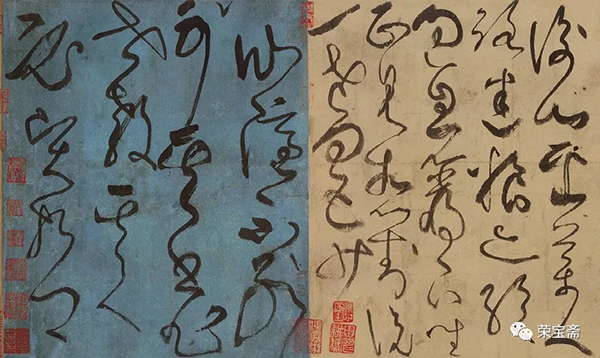

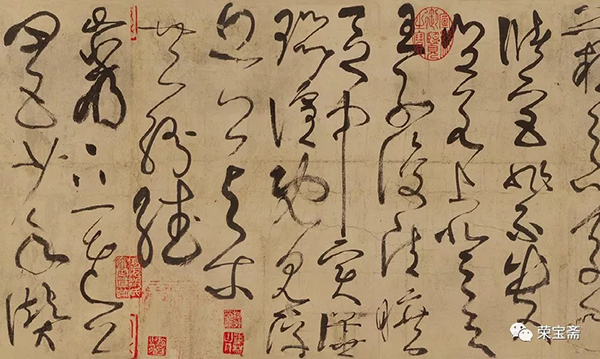

在盛唐时代,书法与剑舞达成高度统一的境界,它们相互渗透、互为表里,形成浑然一体的美妙格局。更为重要的是,它们对绘画与诗歌产生了深远的影响。关于这方面有两个著名的典例:其一是“裴将军舞剑”,其二是“公孙大娘剑器舞”。以这两个典型案例为引导,延伸出一系列剑器与书法相互渗透融汇的典故和美谈,成为理解剑舞姿态与书法线条之间深刻关联的线索。

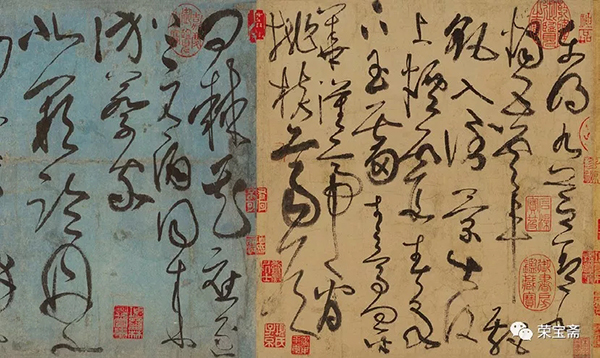

张彦远在《历代名画记》卷九中写道:“道玄观裴旻舞剑出没神怪,既毕,挥毫益进。又有公孙大娘亦舞剑器,张旭见之因为草书,杜甫歌行述其事,是知书画之艺皆须意气而成,亦非懦夫所能作也。”由此可见,艺术都是运用意境和气势的结果,它决不是一般生活中唯唯诺诺的人所能做到的。这段话恰好解释了“气”“笔势”“剑器”“书法”的来龙去脉以及相互之间的关系。

清 任颐 公孙大娘舞剑图 28cm×41.9cm 故宫博物院藏

一代大书法家颜真卿曾经说过:“张长史观孤蓬自振,惊沙座飞与公孙大娘舞剑器,始得回翔之状。”这段话的意思是,张旭当年常常看江水孤蓬远舟,观空中飞鸟盘旋,以及公孙大娘的剑器舞姿,以从中体会到用笔回旋翱翔的气息。因为公孙氏舞剑时“站如劲松,行似流云,转折如游龙,劲道刚柔相济,身法矫捷,姿势英勇”,使他被深深地打动。

《唐史国补》中有两段精彩的记载:“见公主担夫争路而得笔法之意,后见公孙氏舞剑器而得其神。”大意是说,大草书家张旭曾经这样自言自语道:“我见到在山路上挑担的脚夫相互让道而体会了笔法的意味,后来观看公孙大娘的剑器舞,方才真正领悟了笔法的精神啊。”另一段记载更为奇特:“旭饮酒辄草书,挥笔而大叫,以头揾水墨中而书之,天下呼为张癫,醒后自视,以为神异,不可复得。”意思是张旭饮酒后奋笔挥毫狂草,过程中大声喊叫,兴致达到顶点时甚至以自己的头发蘸水墨而书。酒醒后自己看所书也觉得神奇而难以复得,从此,他得到了一个“张癫”的外号。

唐代另一位大书法家怀素的狂草书体,同样得到公孙大娘剑舞的启示。其书法运线更加贴近铁线描。从线条的品味上来讲,他执着于“折钗股”的意味,而非“屋漏痕”的感觉,即追求平滑内敛而避开顿挫节奏,这与怀素崇尚佛家倾空、出世的思想境界有关。以上记载中虽然没有提到剑器、书法对尉迟乙僧壁画线条的影响,但从唐代的文化艺术状况与社会流行风尚以及尉迟乙僧长期在首都长安活动的史实来推断,他不可能不受到影响,只是这种影响的线路曲折复杂,成为一条潜在的脉络。

新疆克孜尔石窟第171窟 乾闼婆王及其眷属 德国柏林亚洲艺术博物馆藏

张彦远认为,“大尉迟”用线特点近似张僧繇笔法,即大气而洒落,具有雄伟、简约的风范。而“小尉迟”用线类似“顾”“陆”之迹,即“紧劲连绵”,被誉为“春蚕吐丝”,尉迟乙僧的“屈铁盘丝”则是它的进一步发展。前者的资源为中土金文篆刻轨迹,力求以线胜色而突出线条的神韵;后者的资源更倾向于西域的佛雕像,以及附于其上的“曹衣出水”的线条,强调色线结合的形体厚重感。两者区别明显,但都追求同一境界——即所谓“气正迹高”的境界。张彦远力图说明一点:尉迟乙僧在借鉴“曹衣出水”画法的基础上又有发展,强化了用笔起落的严密性,在对质地轻薄的下垂衣褶深刻理解的基础上,以精密繁复的线条来表现形体的隆凸与起伏变化。

元代鉴赏家汤垕用十二个字来概括尉迟乙僧画作的辉煌效果:“用色沉着,堆起绢素,而不隐指”,意思是说看画面时感到强烈的凹凸,所画的衣服仿佛是堆起的绢织素袍,但手指摸上去时并未隐没在皱褶下,还是平平的壁面,由此可见乙僧画面上营造的凹凸感在视觉经验中的逼真性。有专家认为这说明尉迟乙僧对人体结构的深入理解,而笔者则认为这说明尉迟乙僧对艺术史和雕像的理解已达到一骑绝尘的程度。

(二)剑器舞与壁画

唐代剑器之舞在某种意义上可被视为中国诗、书、画之魂,是“六法论”头条“气韵生动”的形体表征或物质显现。剑乃中土文化之精粹,春秋战国时期青铜剑,既是帝王佩戴的标志,也是侠客胆气、壮士精神的表征。“五代越王剑”便是例证。剑器到了唐代发展至高峰,以裴旻为代表,集中土剑术传统之大成,以公孙大娘为代表,体现了剑器与西域胡风舞姿的融会,给予大唐艺术荟萃高峰以有力推动。

“剑器”也作“剑气”“剑魂”理解,它是人的手臂的延伸,就如同毛笔一样。“剑器”与“浑脱”,各自作为中原、西域文化的代表,对当时的壁画艺术有着深刻的影响,它既体现在题材方面,同时也呈现在绘画语言层面。

在榆林窟第三窟南壁西夏时期的《菩萨伎乐图》里,有剑舞的图像。图中三位伎乐菩萨均单足脚尖着地持舞具而舞,自东向西依次为腰鼓舞、剑舞和拍板舞。

而榆林窟第二十五窟中的剑既是我国古代的传统兵器,也是中国武术之魂,也是舞蹈中的常见用具。到了隋唐之际,剑舞在汲取了西北游牧民族的文化营养,成为“健舞”系统中不可或缺的、有特定程式的表演性舞蹈。

前文提到,诗人杜甫在晚年写下《观公孙大娘弟子舞剑器行》一诗,另一位大诗人李白也酷爱剑术,亦留下了不少描述剑舞的动人诗句,如《玉壶吟》中有“三杯拂剑舞秋月,忽然高咏涕泗涟”,《送梁公昌从信安北征》中有“起舞莲花剑,行歌明月弓”。

莫高窟第一五四窟东壁有一幅盛唐时期所绘的《金刚经·忍辱波罗密品》:画中三人均着当时的文人服装,一人盘腿端坐于床榻之上,手捧经卷念诵。床榻右后方一人做骑马蹲的弓箭步,右手执竹剑而舞。床前另一人也是弓箭步,做挥拳击掌状,豪迈之气扑面而来。

总而言之,剑器是一种中原的官方武术之姿,在军队中广为流行。到了唐代,西域裸体舞因素与之成功融合,形成新的宫调与舞姿,而西河剑器则含有大量当地民间艺术色彩,释放出新的能量。

(三)浑脱与人体

在达玛沟小佛寺的壁画中有许多人体的描绘,这是早期“于阗画派”最为显著的特征。犍陀罗地区深受希腊文化浸濡,按一般道理推演,裸体应该具有希腊人体传统的因素,至少应有犍陀罗、贵霜、吐火罗、笈多的人体造型因素。从图像学层面来分析却并非如此。画面中人体造型与犍陀罗艺术中的人体造型大相径庭,没有规律化的姿态,而是接近于草原民族原始舞蹈。

有两个与草原民族原始舞蹈密切相关的词汇:“浑脱”与“泼寒胡戏”。它们涉及对古于阗主体身份的认同。他们从里海、伊朗高原地区向东南方向迁徙,历经千难万险,完成了难以想象的地理跨越(翻越帕米尔高原、兴都库什山脉、温迪亚山脉)。因此,迁徙经历对塞种人的血脉记忆有深刻影响。“泼寒胡戏”与“浑脱”的本质——寒冷季节的裸体舞蹈,便成为他们代代相传的本能表达。

经过南北朝五胡十六国时期的民族大融合,至隋唐时代,中华文化呈现前所未有的开放姿态,“泼寒胡戏”“浑脱”等西域原始舞蹈为中原文化所接纳。它与中土文化精髓剑器舞相结合,成为影响中原书法、绘画、诗歌的最重要的外来因素。在某种意义上也可看作中华民族对远古迁徙经验的回忆。

新疆克孜尔石窟第77窟 金刚力士 德国柏林亚洲艺术博物馆藏

在此,有必要对“浑脱”即“浑脱舞”展开一番探究。“浑脱”一词的原意是指“裸体”,是西域诸民族的一种舞蹈风尚与队列,或指戴浑脱帽的人所表演的一种舞蹈或其组成的舞队。“浑脱舞”原名“泼寒胡戏”,又名“苏幕遮”,它是北周及初唐时期兴盛一时的舞蹈。该舞蹈出自伊朗高原和里海地区,是雅利安人原始部落时代的遗风,体现了远古民族与自然的关系以及强身健体的愿望。它代表了与骑马有关的文化——箭术、刀术、裤子、皮靴、水囊等。这种“胡味”十足的舞蹈在西域民族迁徙的背景下传入西域,后经由音乐、舞蹈均十分发达的龟兹、于阗而传入中原,与中土文化融合,发展出一种新型的艺术形式。名震一方的“剑器浑脱”与“西河剑器”便是其代表,它是中华武术之魂——剑术与西域浑脱(裸舞)的有机结合。

据史书记载,浑脱舞第一次出现在中原是北周大象元年,地点是皇宫的正武殿。宫廷三宫六院和大臣穿得鼓鼓囊囊,围坐炭火旁观看舞蹈。时值寒冬腊月,在雷动的掌声中,数十名裸体胡人登场,用水互浇身子,谓之“乞寒”,意思是向寒冷的天气打招呼与问候,可见在当时浑脱舞的形式尚较为原始。随着唐朝的兴盛,该风俗在唐朝的武后、中宗时期逐步丰富完善,日渐盛行,并逐渐与剑术结合,演变出“剑器浑脱”“西河剑器”等种类。

诗人杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器行》的序中,对“剑器浑脱”这一独特舞姿有出神入化的描写:“观公孙氏舞‘剑器’‘浑脱’,浏漓顿挫,独出冠时。”意思是说,看来公孙大娘剑器浑脱舞,那种酣畅淋漓与激昂顿挫,实在是独领时代风骚。

《新唐书》卷一一八《宋务光传》则是从批评的角度来评价“浑脱舞”。其中记载清源尉吕元泰上书评论时政:“比见坊邑相率为浑脱队,骏马胡服,名曰“苏莫遮”。旗鼓相当,军阵势也;腾逐喧噪,战争象也;锦绣夸竞,害女工也;督敛贫弱,伤政体也;胡服相欢,非雅乐也;浑脱为号,非美名也。安可以礼义之朝,法胡虏之俗?”意思是说,曾见过艺坊的官员率领表演浑脱舞的队伍,个个身着西域的紧窄民族服装,骑着高头大马,自称为“波斯的披巾”(即苏莫遮)。但见他们列成军阵,旗帜鲜亮、鼓角齐鸣,声浪一阵高过一阵,就像打仗一样。可是这种“胡味”十足的欢乐表演,既费工又费钱,对行政体制多有损伤,与中原的雅乐大相径庭,“浑脱”这个称呼也并非美名。我们堂堂礼仪之邦,怎么可以效仿蛮族的风俗习惯呢?这说明一种未曾见过的事物总会引起不同的反响,但不管是从哪一个角度去评说,都可看出浑脱舞壮观、气势逼人的场面。

此外,我们从史料中得知,浑脱舞在唐代分为两种舞蹈风格:一种为女性独舞,雄壮独演,手中持剑,在激烈的金鼓声中出场,舞姿妍妙,舞技酣畅,加上许多柔功,观者目眩神移,金光耀彩,如杜甫诗中所说的公孙大娘即为此类。岑参的诗句:“酒家太守能舞剑,高堂置酒夜击鼓”、鲍容的“燕歌易水怒,剑舞蛟龙腥”亦与杜甫类同,描写的是独舞情景。

另一种为群舞,列阵表演,变化多端。除兵器之外,旗帜火炬,鼓角齐鸣,相和应节,战阵逼真。清源尉吕元泰所说的应是这一种。姚合诗句:“阵变龙蛇活,军雄鼓角知”,反映的则是正式的大型舞队的状况。

据记载,群舞的传统演出季节是在隆冬,张说《苏幕遮》诗云:“腊月凝阴积帝台,豪歌急鼓送寒来。”在民间群舞时,常有忘形之举,不仅互泼冰水、投掷泥块,而且全裸状,相互追逐喧闹,间或许多猥亵动作,终于在公元七一三年以“有伤风化”为由被禁。

上述所说的舞蹈,我们只能读到文字而见不到图形,但在达玛沟北部遗址发现的“骑射舞蹈丝绸”中,可看到浑脱裸体舞的早期形态和它与马文化的密切关系。丝绸的纹样中既有祥云、仙鹤等中土道家“羽化升仙”意识的图形,又有骑射、裸舞等西域民族风俗的图形,两者达成了一种和谐、默契的关系,意味深长。

达玛沟东部佛寺遗址中的神像伎乐天壁画,可将其视之为是浑脱舞蹈早期风格的生动体现,是早期于阗壁画中最有价值的部分。它比敦煌的类似题材要早大约四五百年,其造型率真直接,笔法劲健而畅达,洋溢着奔放的豪气,与浑脱裸体舞的气息相一致。从人物的造型来看,人物的发型为自然松绾式,呈现出游牧文化向定居文明过渡的形态。人物形体五短而粗壮,与犍陀罗、贵霜时期雕像的“四倍首”比例类似。他们的舞姿呈“团块”状,从图像学角度来看,这种人体是受印度孔雀王朝人体雕像雄浑风格的影响,而较早的传统则来自于婆罗门教传统艺术中丰硕的人体形象,例如新德里考古艺术博物馆中的“恒河母神”,然而它的更早渊源则是雅利安人——塞种人的血质传统,换句话说,在塞种人——古于阗人迁徙的过程中保留着根深蒂固的风俗习惯,即在寒冷季节裸露身体,进行游戏庆祝的“浑脱舞”“泼寒胡戏”,也就是前文所说的“胴体见天”意识。

从创造心理学角度来看,这些伎乐天形象可视为画家对印度飞天形象的本土性转换,赋予原始舞蹈以信仰的庄严色彩。就笔法而言,它类似于简牍文书中的书写轨迹,以及魏晋墓室画像砖中的率性书写轨迹,尤以飘带与背景装饰纹样的笔法最为典型。

五 结语

就文化定位的而言,“于阗画派”是夹在犍陀罗文化与中原文化之间的一个独立艺术现象,也可以说是印度文明与中原文明相遇后的一个亚文化衍体。

“于阗画派”(尤其是早期)具有中亚化塞人的强烈民族血质,他们在逐步摒弃原始图腾、萨满崇拜,皈依佛教信仰的漫长过程中,受到中土文明持续不断的强大影响,达玛沟壁画便是这一过程的视觉见证。成熟期的“于阗画派”在中原进一步获得南北文化的滋养,从而取得辉煌成就。但遗憾的是,由于历史原因竟无成熟时期作品可见。有幸的是,我们可从早期于阗壁画残片中看到“于阗画派”的早期版本,其中许多古已有之的特质,不仅折射出曹仲达、尉迟乙僧那超凡脱俗、雄奇豪迈的画风,而且反映出在信仰一致的前提下,中原文化在形式语言层面对西域艺术的赠予,以及隐含的西域文化对中土文明的回馈,正是这种双向流动,构成了中华文明在盛唐时期的泱泱大观。

(本文作者陈晟系中国人民大学艺术学院美学博士研究生,合肥幼儿师范高等专科学校艺术中心主任;丁方系中国人民大学艺术学院教授、博士生导师。本文系“中国人民大学二〇一七年度拔尖创新人才培育资助计划成果”)

(期刊责编:李文婷)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《荣宝斋》2018年11月刊,订购电话:(010)65128417