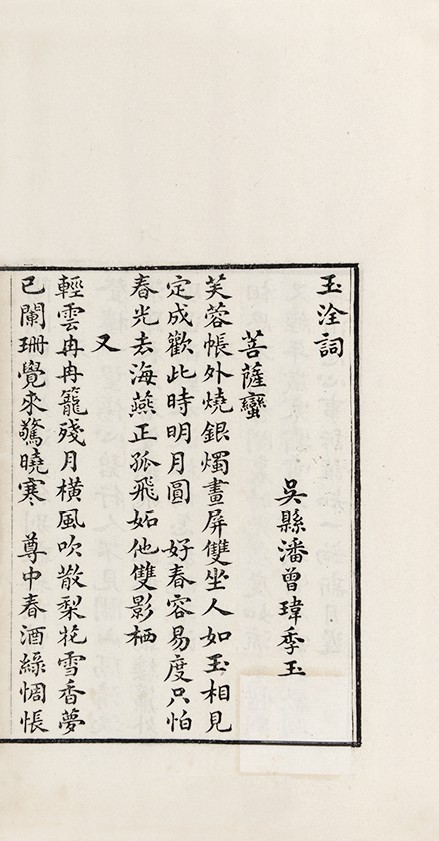

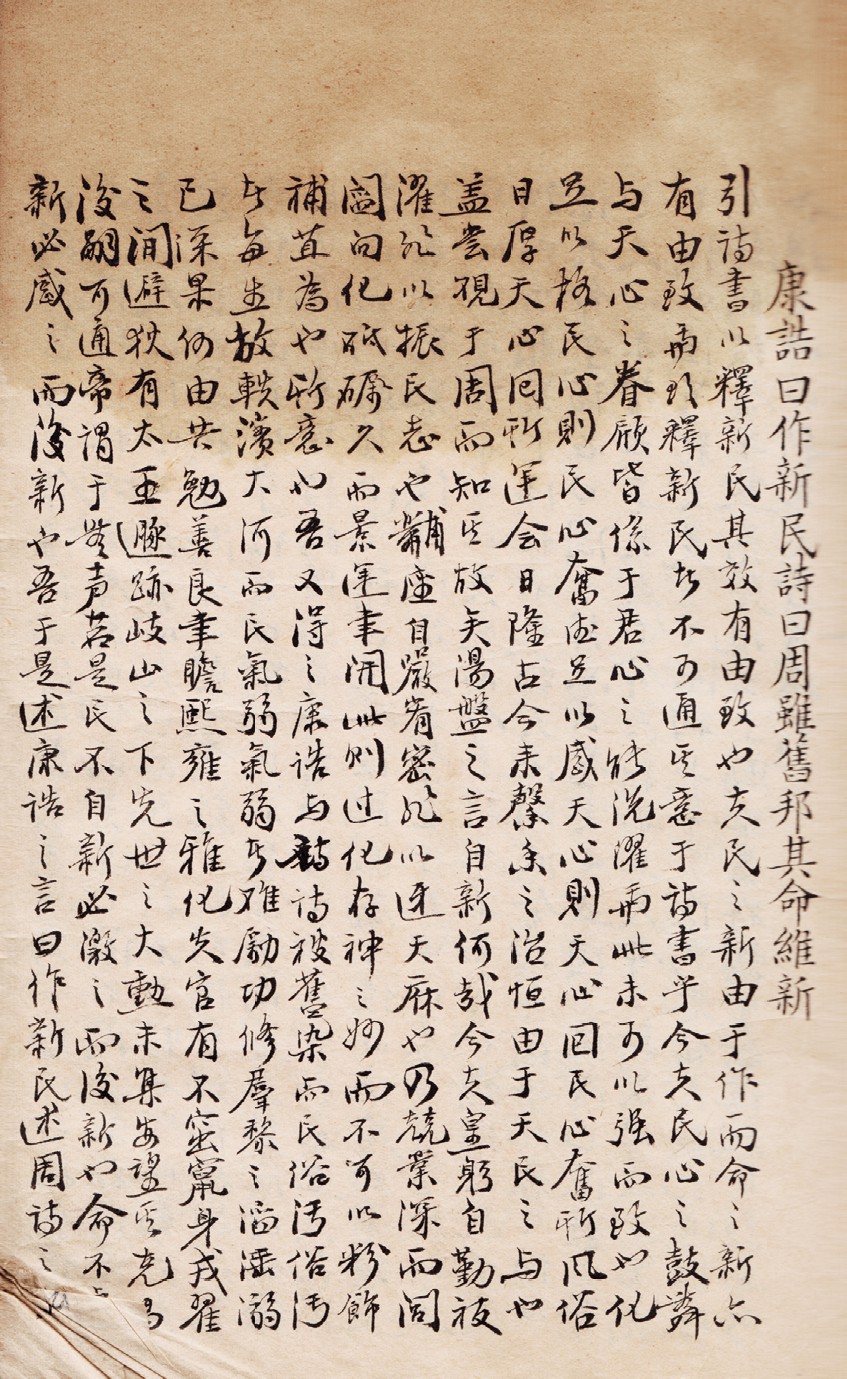

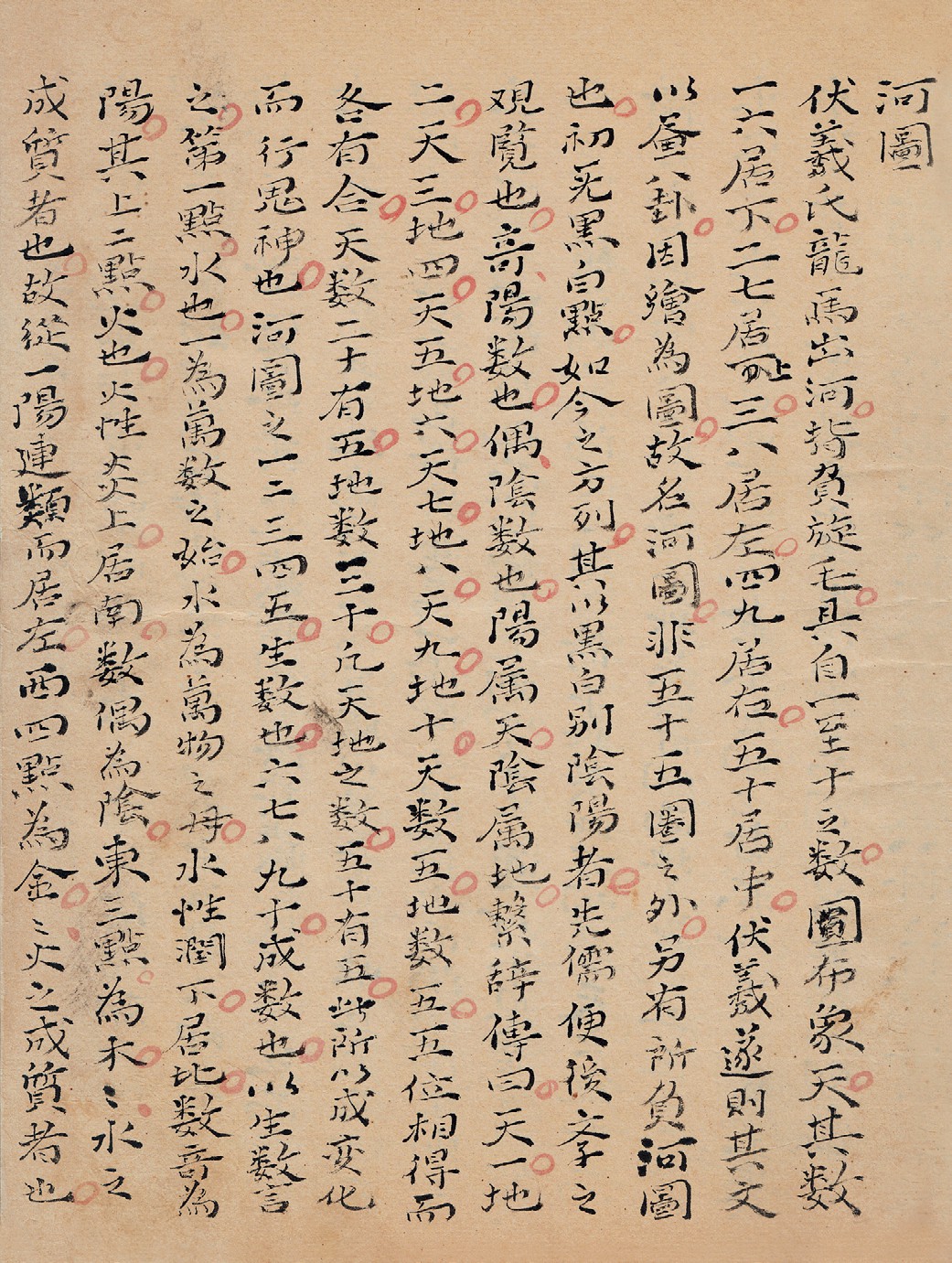

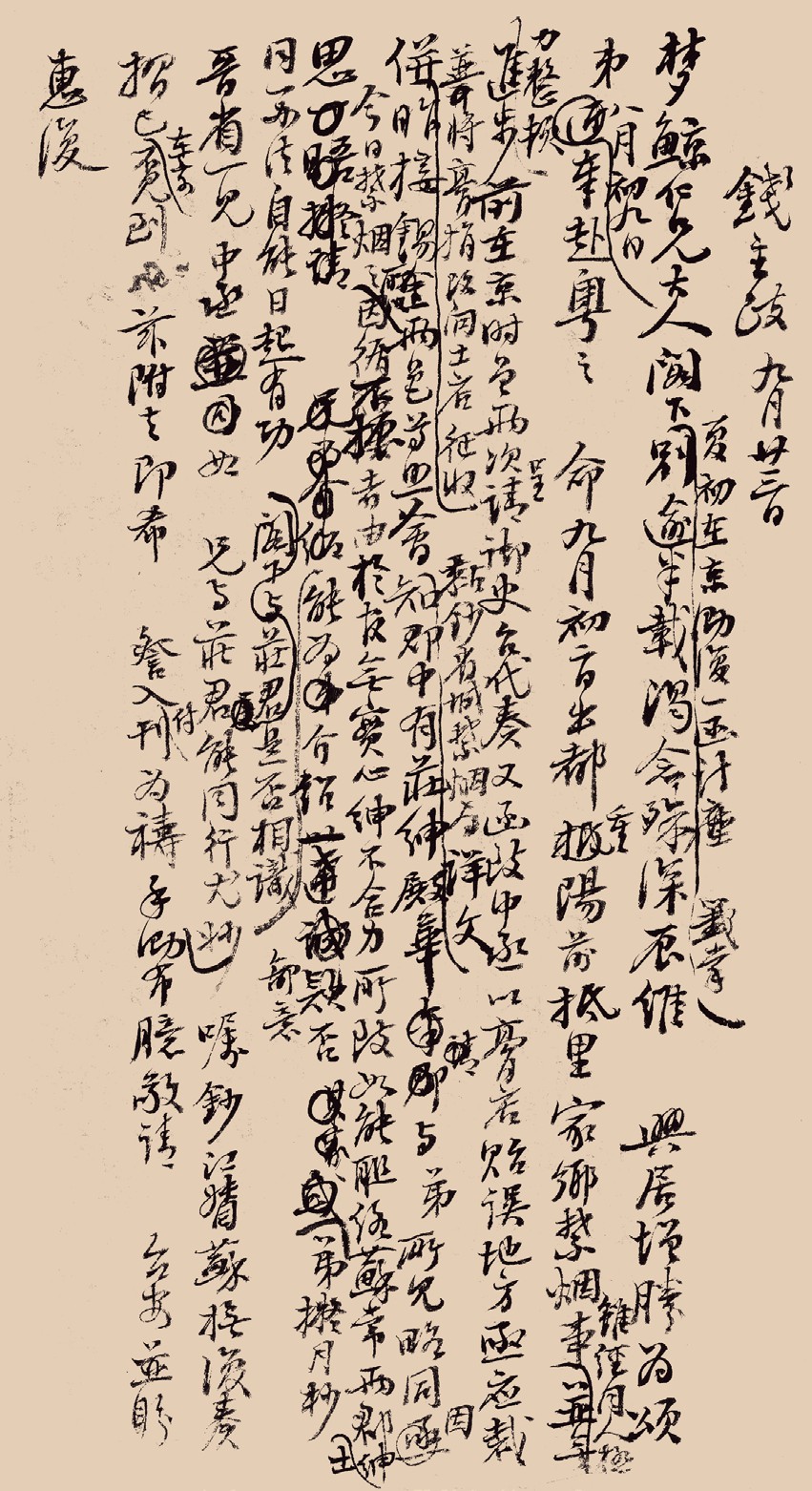

图一 清《玉洤词》精刻本 1854

图一 清《玉洤词》精刻本 1854

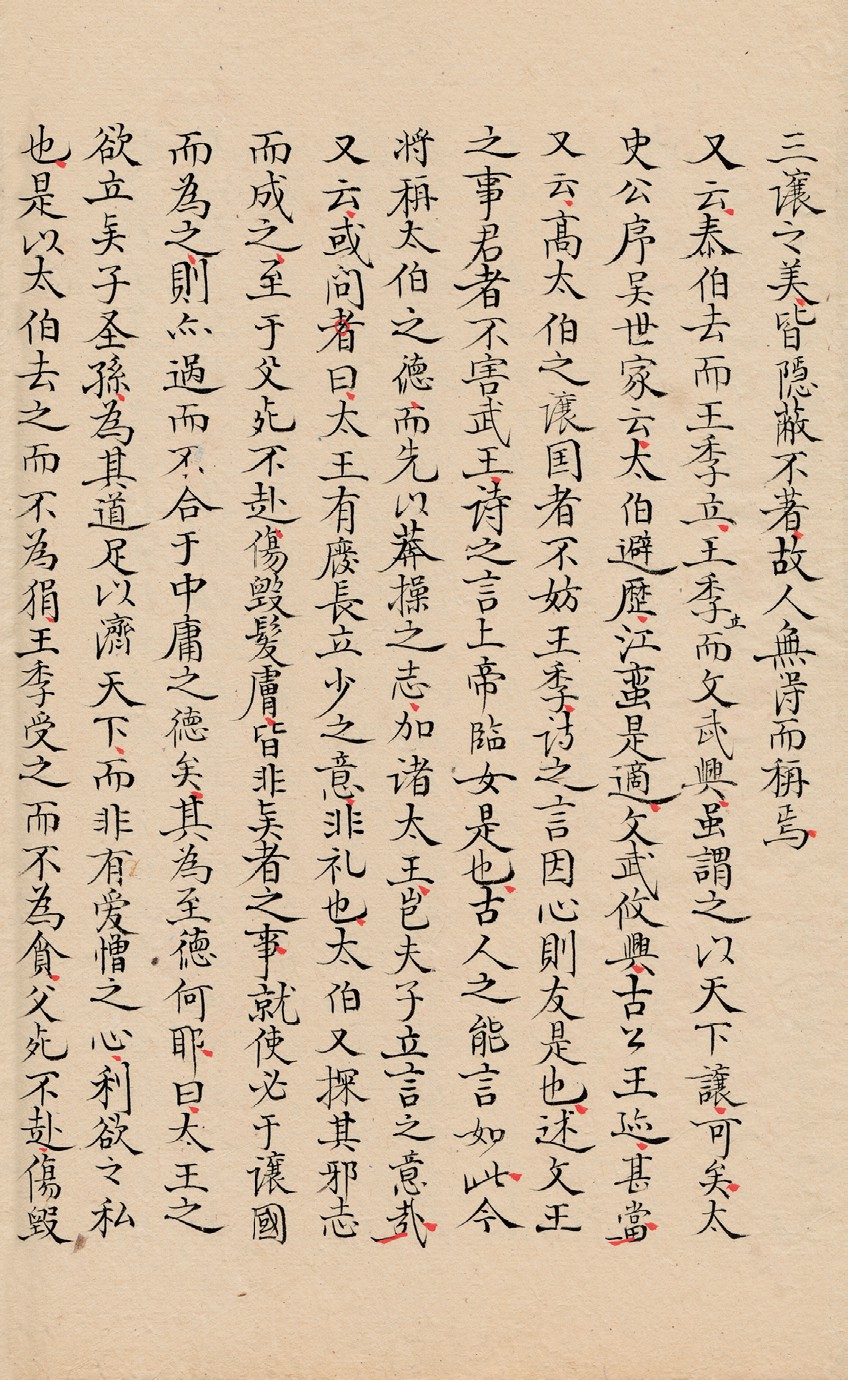

藏书爱好者在谈及清代抄稿本的书法时,最常用到或听到的说法是:精美的馆阁体。清代刻本书中有一种“精刻本”,又称“软体字”写刻本。文献学家黄永年曾指出,并不是所有写刻本的字体都是“软”的。只是,很少有人会注意去区分这一点。写刻、精刻、软体字,如今似乎已经被画上了等号。甚至,他们和馆阁体之间也被直接联系了起来。好像只要是“好看”的清代楷书,无论是刻的还是写的,都成了“馆阁体”。如清咸丰刻本《玉洤词》,被藏书名家认为是“馆阁体小楷”精写刻本,实则它与馆阁体是两回事。那是一种受明代中晚期楷法以及宋代苏东坡书风影响的楷书,行笔圆润肥厚,结体扁平而有拙趣,与馆阁体有非常显著的区别。(图一)

一般意义上的馆阁体,是指清代中后期士子参加科举考试时必须使用的专用字体。从开蒙到入学,从县试、府试、院试到乡试、会试、殿试,考卷上馆阁体书法的优劣甚至会直接影响到最后的成绩。在清代,最后没有获得进士身份的举人、贡士、监生、布衣,也有因为“善书”选授为中书舍人,直接进入中央朝廷的机会。相反,如果“字体不佳”,即使当了官,日子也会非常难过。刘恒《中国书法史·清代卷》中所说的几个例子很有代表性:“乾隆年间经学家庄存与既因书法不佳,在翰林院岁考时受到皇帝呵斥,被暂停编修职务数年。道光时才华横溢的龚自珍更因字迹不工整未能进入翰林院。正如康有为所总结的:‘得者若升天,失者若坠地,失坠之由,皆以楷法。荣辱之所关,岂不重哉!’”

一

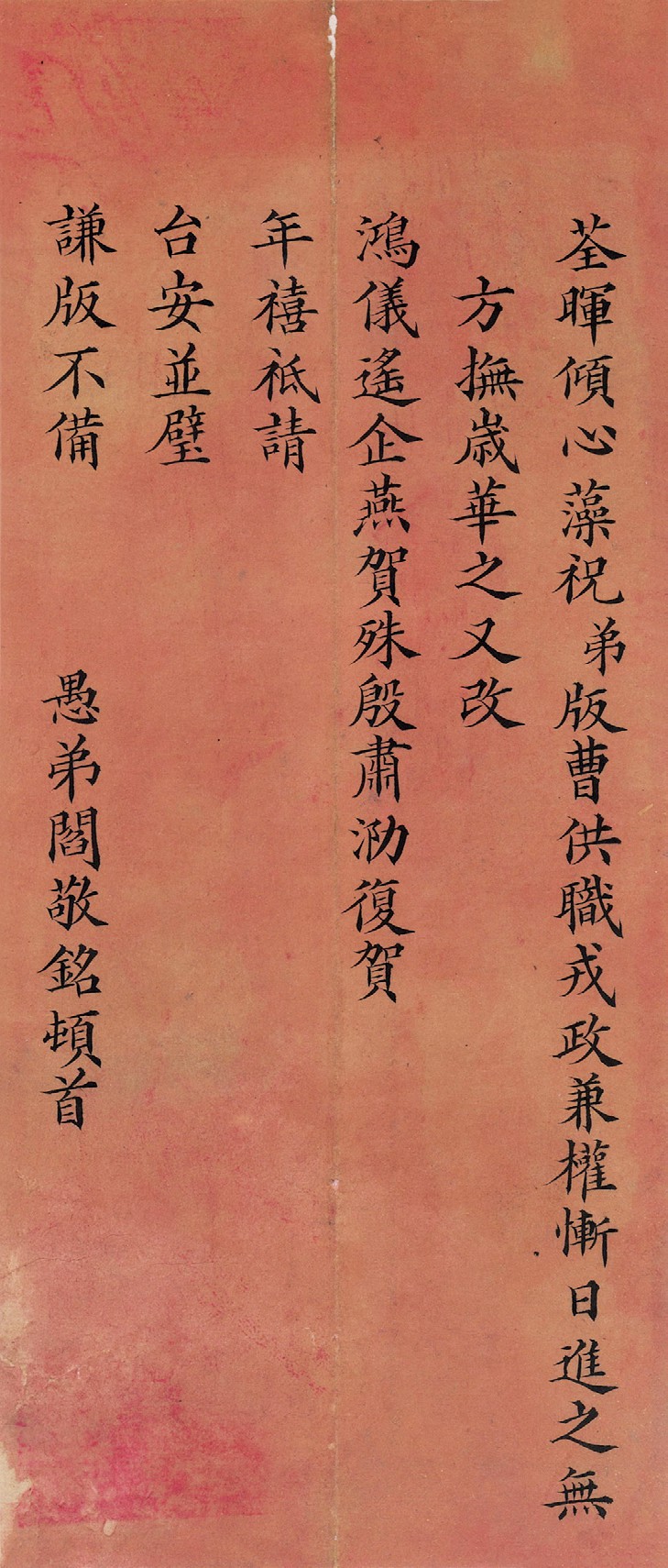

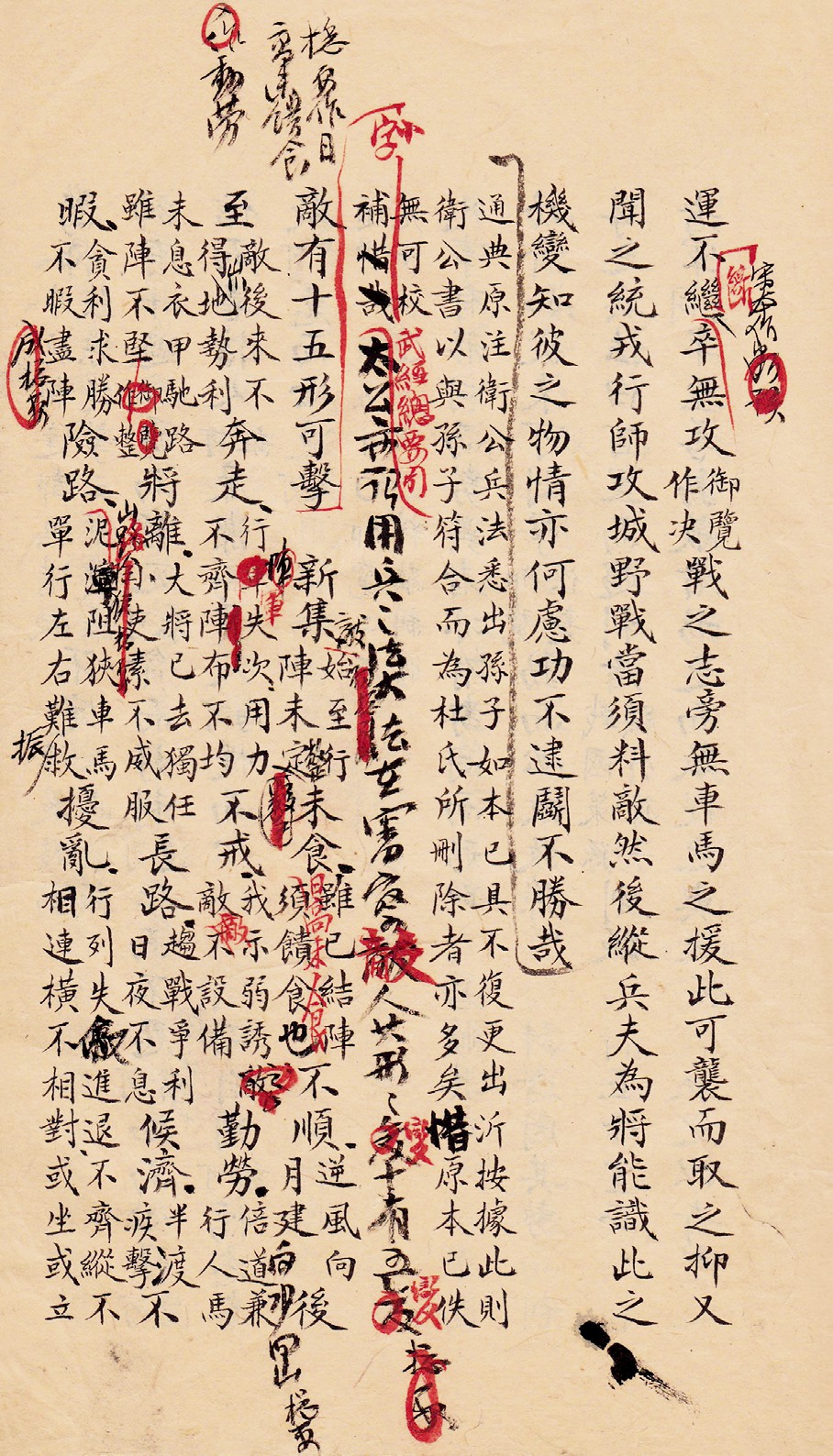

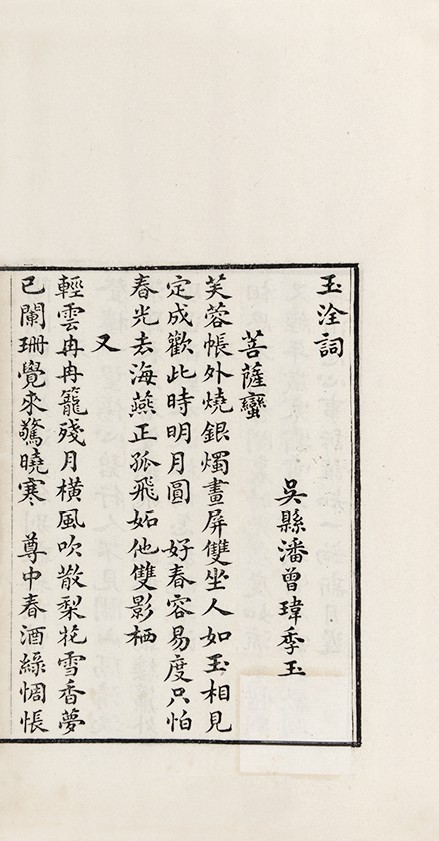

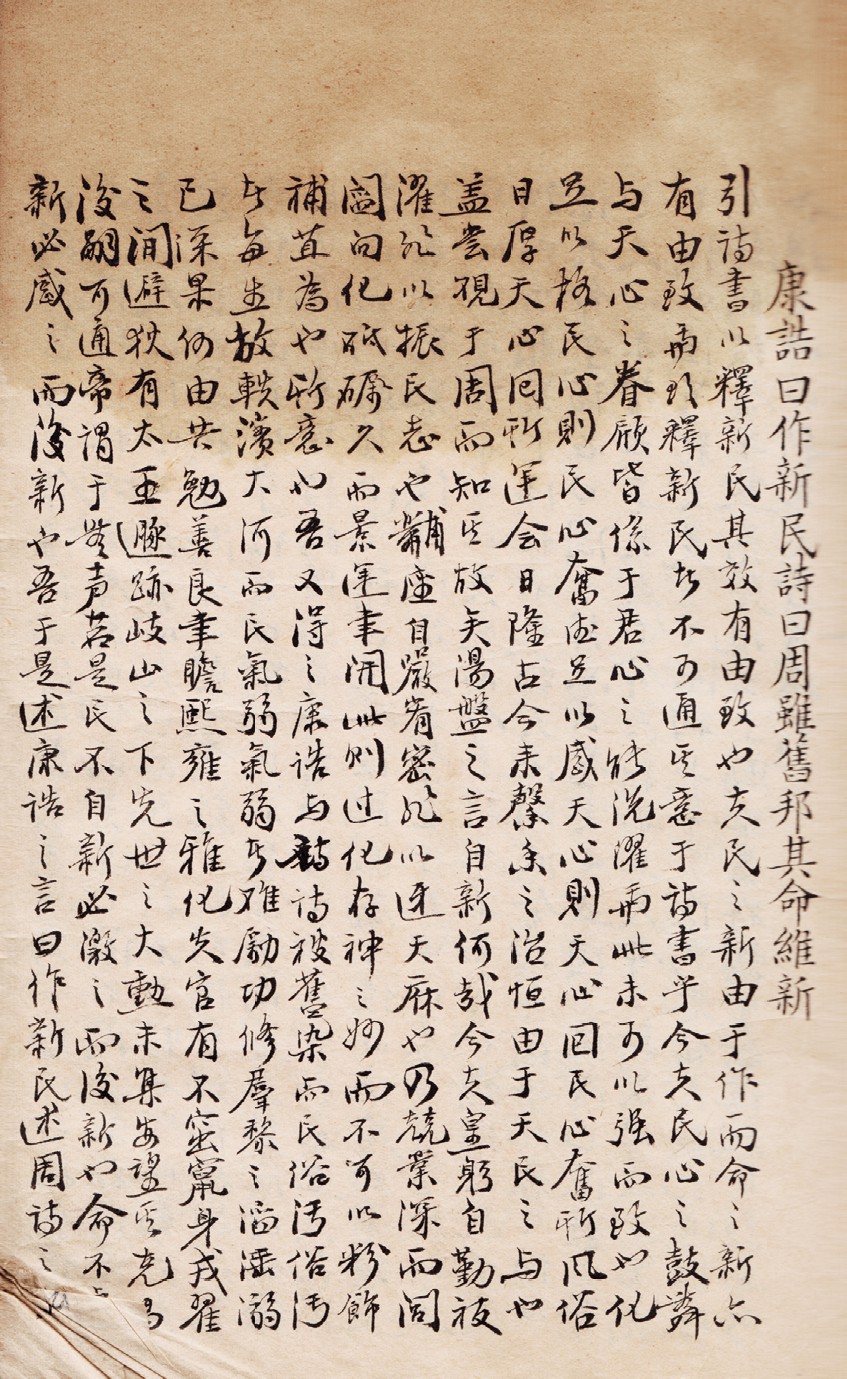

图二 清 阎敬铭致但湘良书札(由精于馆阁体的书胥代笔) 约1883—1885年

图二 清 阎敬铭致但湘良书札(由精于馆阁体的书胥代笔) 约1883—1885年

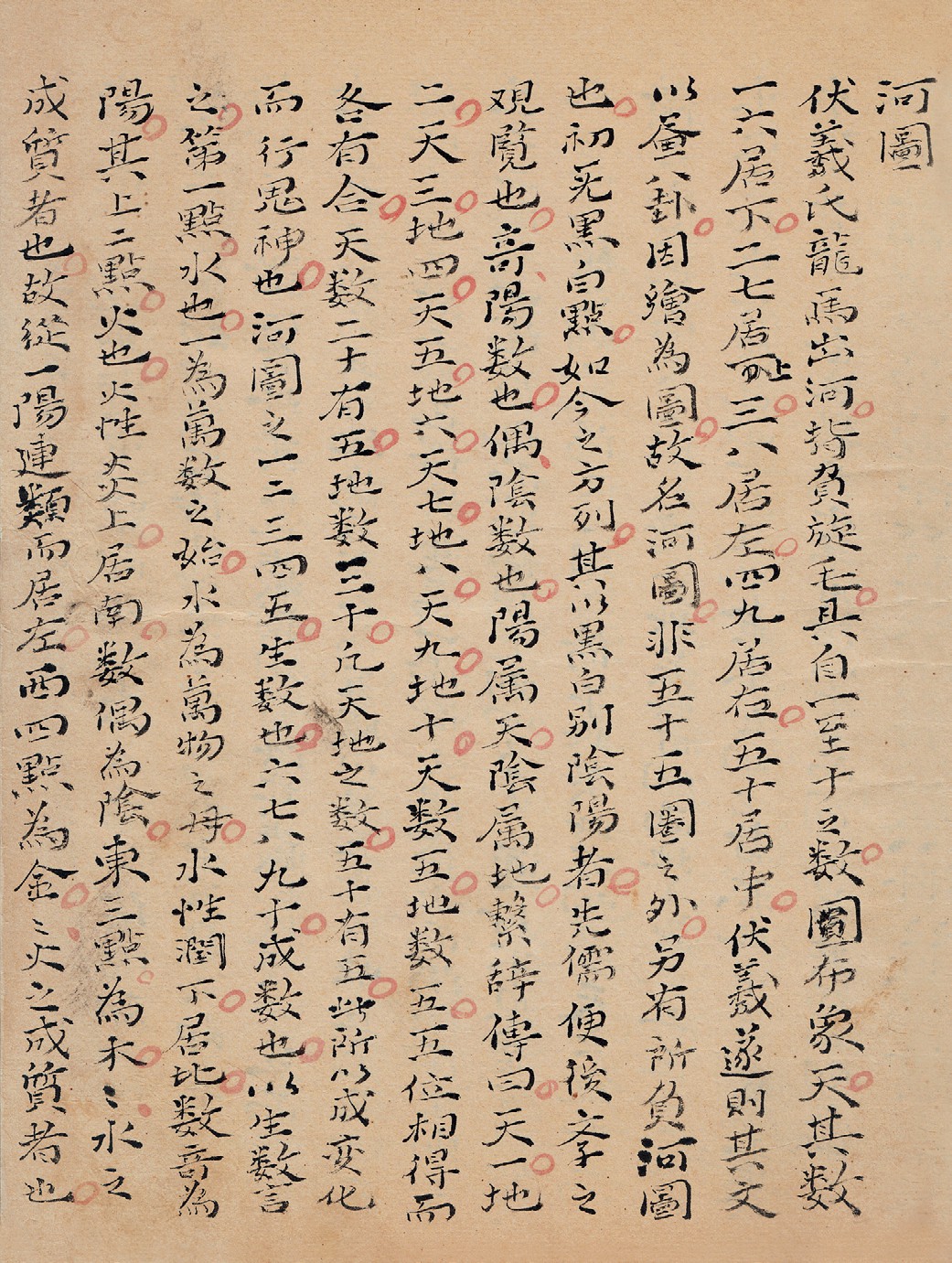

清代刻本、抄稿本中的楷书不一定都是馆阁体。即使是看上去与馆阁体最为接近的所谓软体字,也有可能不是馆阁体。正宗的馆阁体是什么样的呢?馆阁体在体势上以唐楷中的欧体、颜(柳)体为基础而更趋规范和整饬,气质上取法赵孟、董其昌的秀美而约以法度和精致。在书法家看来,馆阁体算不算“书法”,都是一个问题。传统书法讲究笔法和姿态的丰富,讲究行笔的抑扬顿挫和揉擦使转,可以幼稚,可以粗拙,可以迟滞,墨色容许有浓淡枯润,讲究视觉上的参差错落。馆阁体强调字的重心、大小乃至彼此、点画之间的距离要平衡,以笔画、结构始终如一的单一性为追求,笔法是平铺直叙式的,行笔是规律性的圆熟,体势具有程式化特征,它要求精细与典雅,墨色要浓,不能有变化,拒绝任何视觉观感上的突兀。艺术审美中的“点睛”和层次,对于馆阁体来说,是不可接受的。书法有感情和表情。馆阁体以展现职业式微笑为感情表达,以木讷为表情。馆阁体是传统楷书在历经千年的规范化、精细化、成熟化发展后的产物。立足于馆阁体,将历代名家名笔融入其中,可以写出风貌各异和具有表情的字,从而增强馆阁体的书法性,使之显得更艺术、更灵活。一旦融入和增强突破了禁锢,即使还会残留有馆阁体笔法,也不再是馆阁体了。(图二)

各地经济和文化水平有差异,地理环境有开通或闭塞,家庭条件有富裕或窘迫,很多读书人只有在通过县、府、院三级童试,取得进入府、州、县学学习的生员资格以后,才会接受正规的馆阁体书法训练。如果再能通过乡试成为举人,取得参加会试的资格,有望进士及第、为官作宰了,更会加强馆阁体书法的学习。清代各级科举考试的“学额”有严格的限制。县试、府试还好,每年举行一次。院试却是每三年才有两次,乡试、会试一般三年一次。能考取生员、举人、进士的,总是少数人。清代的很多下层读书人没有接受过正规的馆阁体书法训练。接受过正规训练的,也有很大一部分陆续退出了需要应用馆阁体的场合而另谋出路。

没有接受过正规馆阁体书法训练的读书人,写出来的字,会具有与馆阁体类似的结体和笔法。但是,严格来说,它不是馆阁体。那些没有能坚持到参加会试或乡试的生员,馆阁体书法的水平

也不能一概而论。坚持的时间越长、参加考试的等级越高,馆阁体书法的水平相应的会更高一些。而没有乡试以上高等级科场经历的人,无论坚持的时间有多长,其馆阁体书法的水平可能都会比较

有限。在科考蹭蹬、仕途无门时,不少人会选择去当官僚的幕客,或者衙门的“师爷”。这时,馆阁体书法作为职业技能也能得以保留、延续和提高,只是其水平仍会与东家显贵程度或衙门级别大小呈现一定的正相关。

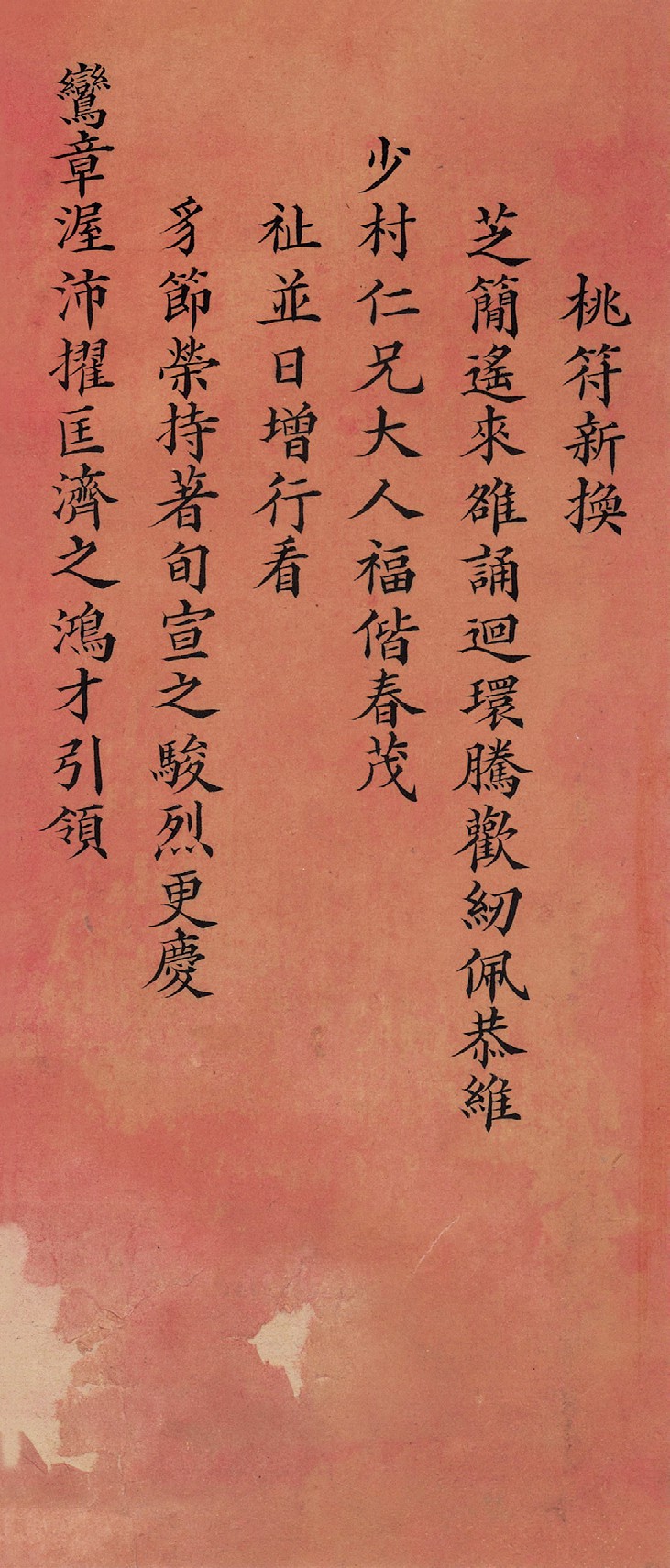

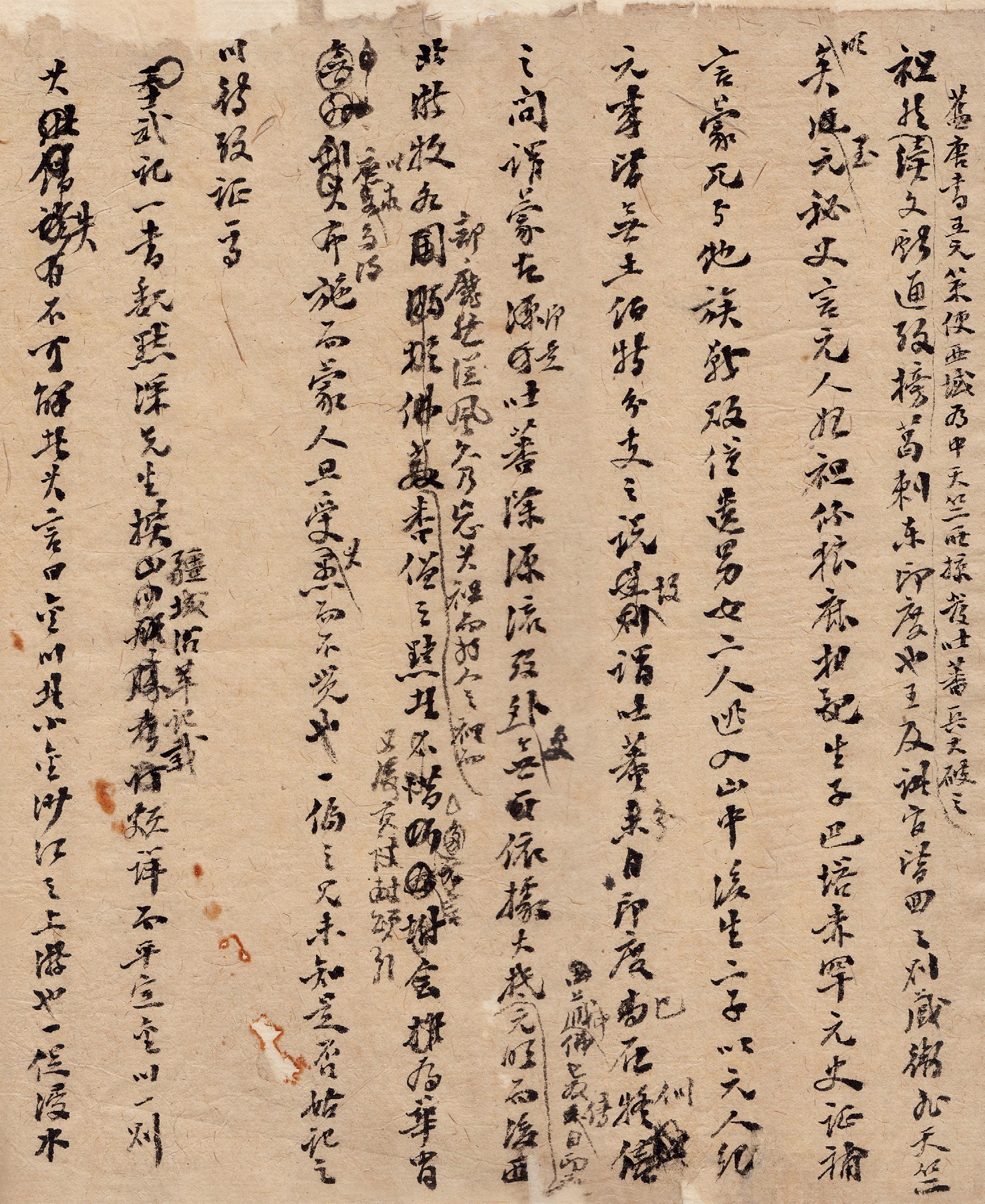

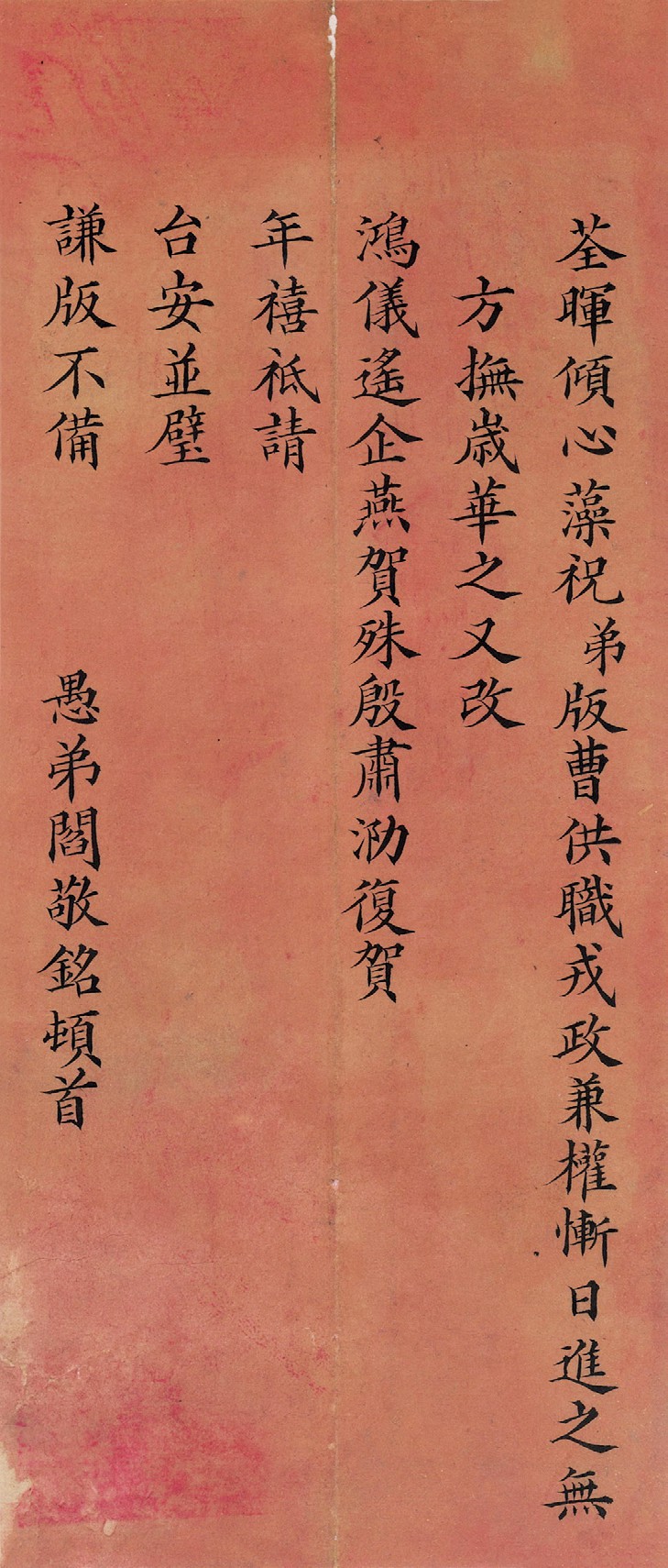

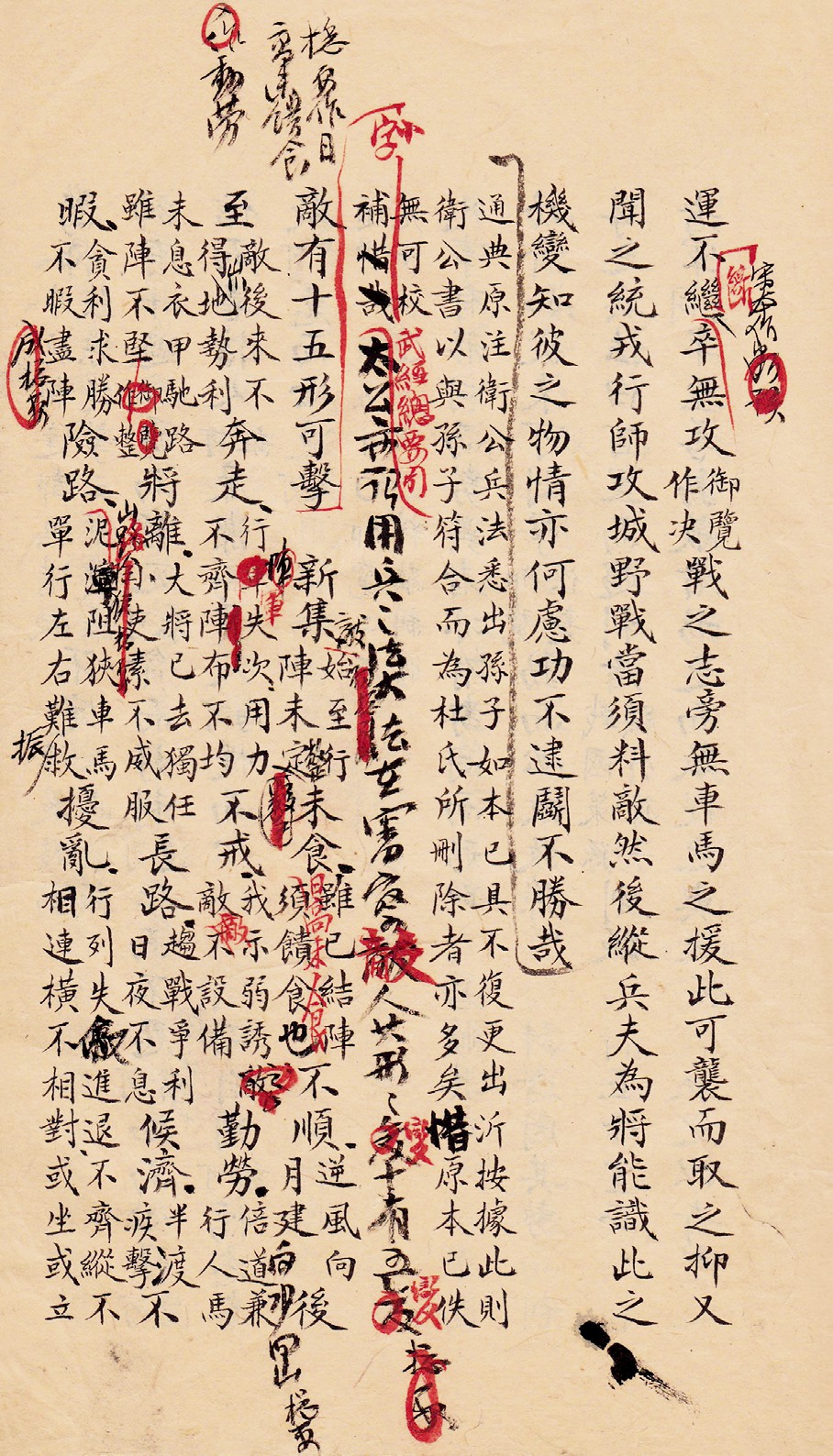

图三 清 许珏《戊申禁烟函稿》稿本 1908

图三 清 许珏《戊申禁烟函稿》稿本 1908

许珏(一八四三——一九一六)是林则徐之后中国近代禁烟史上最重要的人物。他是江苏无锡人,光绪八年(一八八二)中举,先后当过山东巡抚、四川总督丁宝桢、湖广总督张之洞的幕僚,与户部尚书阎敬铭、兵部尚书许庚身、礼部尚书鹿传霖关系密切,曾受聘为出使英、美等国公使参赞,光绪二十八年(一九〇二)出任中国驻意大利第一任公使。许珏最后一次参加会试是光绪十五年(一八八九)。也就是说,至少在年近五十的时候,许珏还能写非常正宗的馆阁体楷书。因为很早就跟随当时有名的塾师薛沆学习,所以尽管出身寒微,许珏馆阁体的基础却很扎实。许珏的功名止于举人,但始终对科举抱有极大的期望,兼之思想上倾向于保守,所以他的馆阁体不仅水平高,并且还因心无旁骛而显得很纯粹。这一点从他的遗稿中也得到了证实。从遗稿看,许珏的馆阁体书法功底极深,面貌端正,风神秀美。哪怕是涂改得满纸烟云的行书函稿,结字也是不欹不侧,行笔仍是不疾不徐,一派庄严气象。(图三)

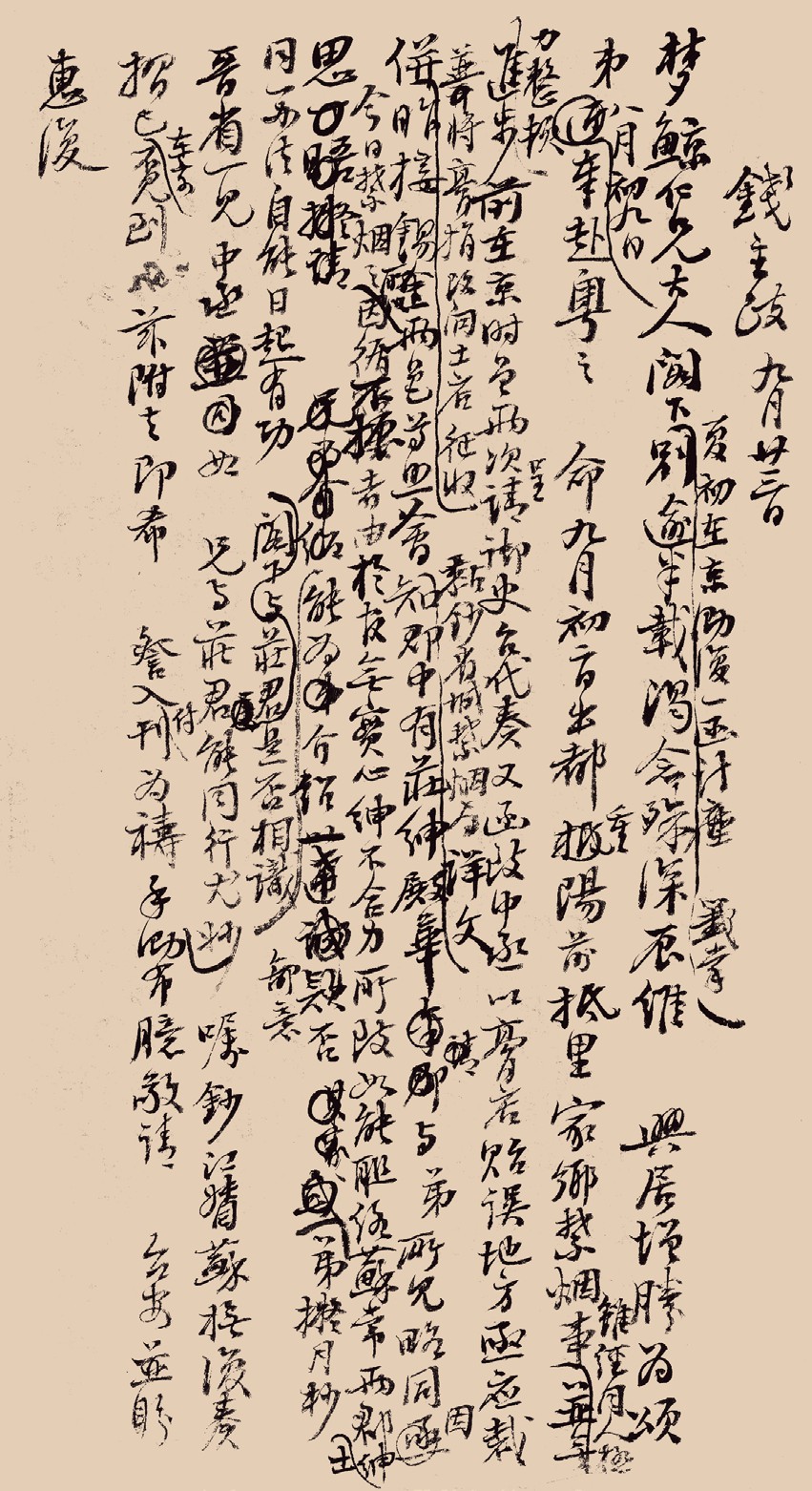

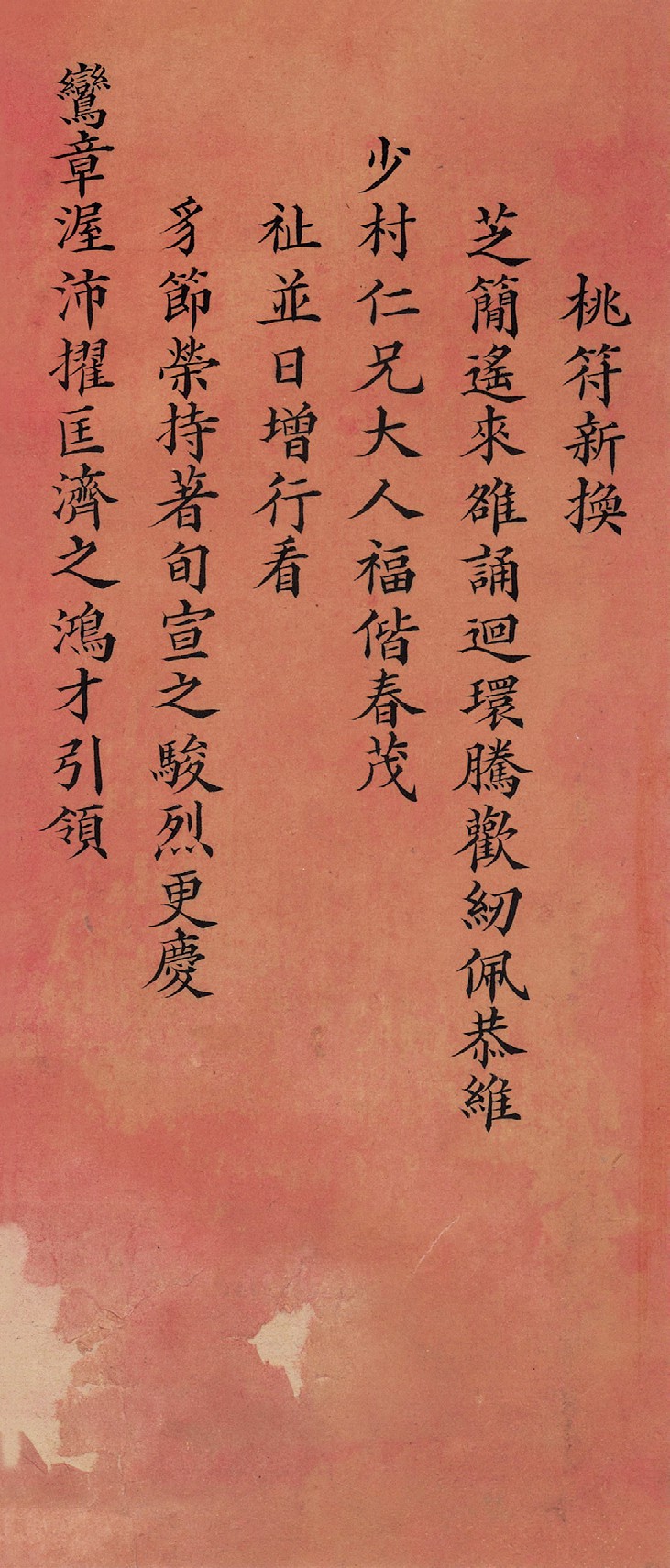

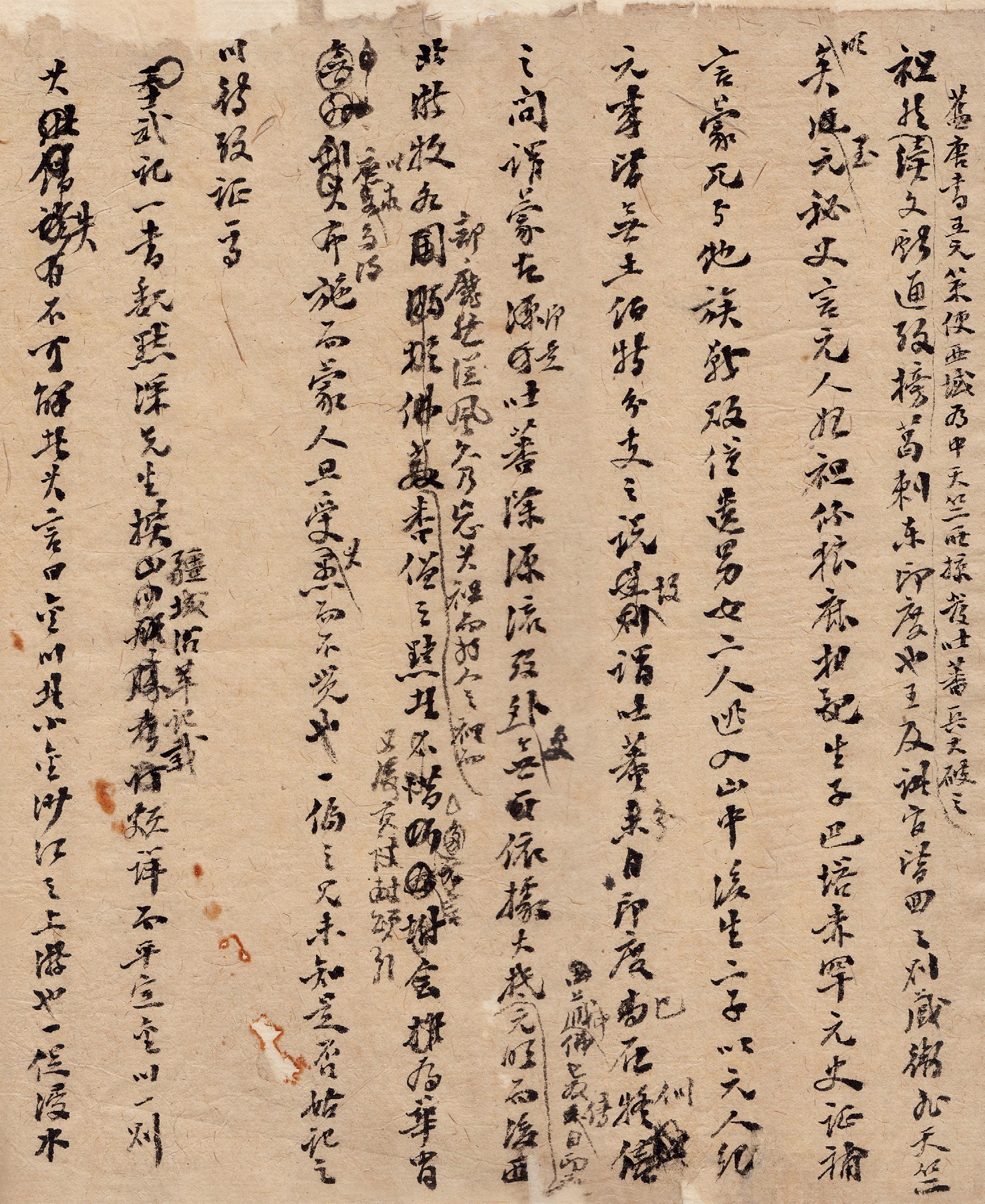

图四 清 杨宪曾《庐山面目》稿本 约1874—1876年

图四 清 杨宪曾《庐山面目》稿本 约1874—1876年

与许珏同一年中举的直隶盐山人(今属河北省沧州市)杨宪曾,后来继续在天津辅仁、问津、会文等书院学习制艺八股,是光绪二十一年(一八九五)考入辅仁书院的少年李叔同(弘一法师)的同

学。从杨一昆到杨宪曾,他们家是四世登科。按道理,杨宪曾应该自小就能接受正宗馆阁体的训练。然而,从光绪元年(一八七五)左右的八股文“课作”手稿看,杨宪曾馆阁体的基础不是一般的弱,难怪次年的乡试要落榜了。几代都是盐商富贾的杨氏一族除了想借助科举功名提高社会地位之外,还寄希望于通过书画艺术的熏染博取社会认同。杨宪曾的曾祖杨一昆(举人)、伯祖杨恒占(进士),

都是书画家。不过,他们可能没有拜过名师。杨宪曾自小学的是“书法”而非馆阁体。并且,杨宪曾学习书法的路子不太“正”,点画笔法的处理常有稚嫩和不合法度的地方。他的馆阁体瘦硬、挺健,是强行改变固有书写习惯,不得已而为之的结果。(图四)

许珏复杂而有明确范围的社会关系,给总督当幕僚的职业经历,以及入仕为官的强烈意愿,决定了他会对馆阁体情有独钟。许珏曾上书反对立宪,在科举废止后主张要读儒家经典,要恪守礼教,要禁办女学,辛亥鼎革后有“恢复”之志。在许珏的心目中,馆阁体是不是具有某种象征意义呢?清代的书院承担着应试书法教育的职责。作为书院学生,杨宪曾却不得不用个性色彩非常浓厚的非馆阁体书法来写作业(八股文),与许珏对馆阁体持有的坚定信仰形成了鲜明对比。杨宪曾那个商贾兼“书画家”的家庭,在子弟教育上有些过于着急了,并且还不得“法”。无论后来如何努力,已经固化的对于书法的理解和书写习惯,都让杨宪曾在学习馆阁体时倍感别扭。杨宪曾可以凭借自己的聪慧或家族的助力考取举人,却无法在参加会试的时候掩盖“楷法”的不足。

二

经学家、文学家洪亮吉是乾隆五十五年(一七九〇)的榜眼(一甲二名进士) ,他的祖母是康熙四十八年(一七〇九)状元(一甲一名进士)赵熊诏之女。洪亮吉对科举书法的认识是直接且深切的。在《北江诗话》中,洪亮吉说:“今楷书之匀圆丰满者,谓之馆阁体,类皆千手雷同。”二十个字就把馆阁体书法的笔法特色(匀圆丰满)与应用效应(千手雷同)说得清清楚楚。馆阁体的那些越来越僵化、

刻板的特色,不仅与传统书法的审美有冲突,还在实际应用中演变到了荒谬的地步。同治十年(一八七一)进士陈康祺在《郎潜纪闻二笔》中说:“近数十年,殿廷考试,专尚楷法,不复问策论之优劣,以致空疏浅陋,竞列清班。甚至有抄袭前一科鼎甲策,仍列鼎甲者。而读卷诸公,评骘楷法,又苛求之点画之间,有一字古体帖体,依《说文》篆隶而不合时式者,即工楷亦置下等。”

如陈康祺这样对“殿廷考试,专尚楷法”表示严重质疑的大有人在。随着光绪三十二年(一九〇六)科举的停废,被评论家们一再口诛笔伐的馆阁体失去生存的根基,又与书法艺术家缺乏共鸣,于是如弃儿般迅速退出了历史的舞台。曾经以写好馆阁体为立身之本的读书人、官员,或先知先觉,或顺应时势,纷纷寻找出路,以远离馆阁体为当务之急。他们很清楚馆阁体作为实用工具的性质与局限,清楚馆阁体与文人书法之间的区别所在,知道这个局限和区别意味着什么。其实,科举停废

之前,在与科考和官衙无关的场合,刻意避免写标准的馆阁体,以显得不那么“俗气”,早已是一种时尚。

图五 清 汪宗沂《卫公兵法辑本》稿本 约1888—1894年

图五 清 汪宗沂《卫公兵法辑本》稿本 约1888—1894年

光绪六年(一八八〇)进士汪宗沂(一八三七——一九〇六)是安徽歙县人,出身于巨贾之家。徽商有一个很重要的特点,就是重视子弟的文化和艺术教育,科甲繁盛,人才辈出。汪宗沂小时候接受良好家庭教育,长大了跟随方宗诚(附贡生)、刘毓崧(优贡生)、孙衣言(举人)、薛时雨(进士)等著名学者学习,后来又当过两江总督曾国藩、直隶总督李鸿章的幕僚,主讲安庆敬敷、芜湖中江、徽州紫阳诸书院,他的馆阁体是童子功。从遗稿看,汪宗沂十分熟悉馆阁体的特点,但他显然不想满足于此。汪宗沂应该认真钻研过明代文徵明等人的楷书。汪宗沂的作品仍具有馆阁体的基本结构特征,平稳、均衡,但不刻板、不拘谨,有一种萧散之美,生动而有趣味。馆阁体不能算书法,汪宗沂的遗稿却是可以当书法作品看待的。(图五)

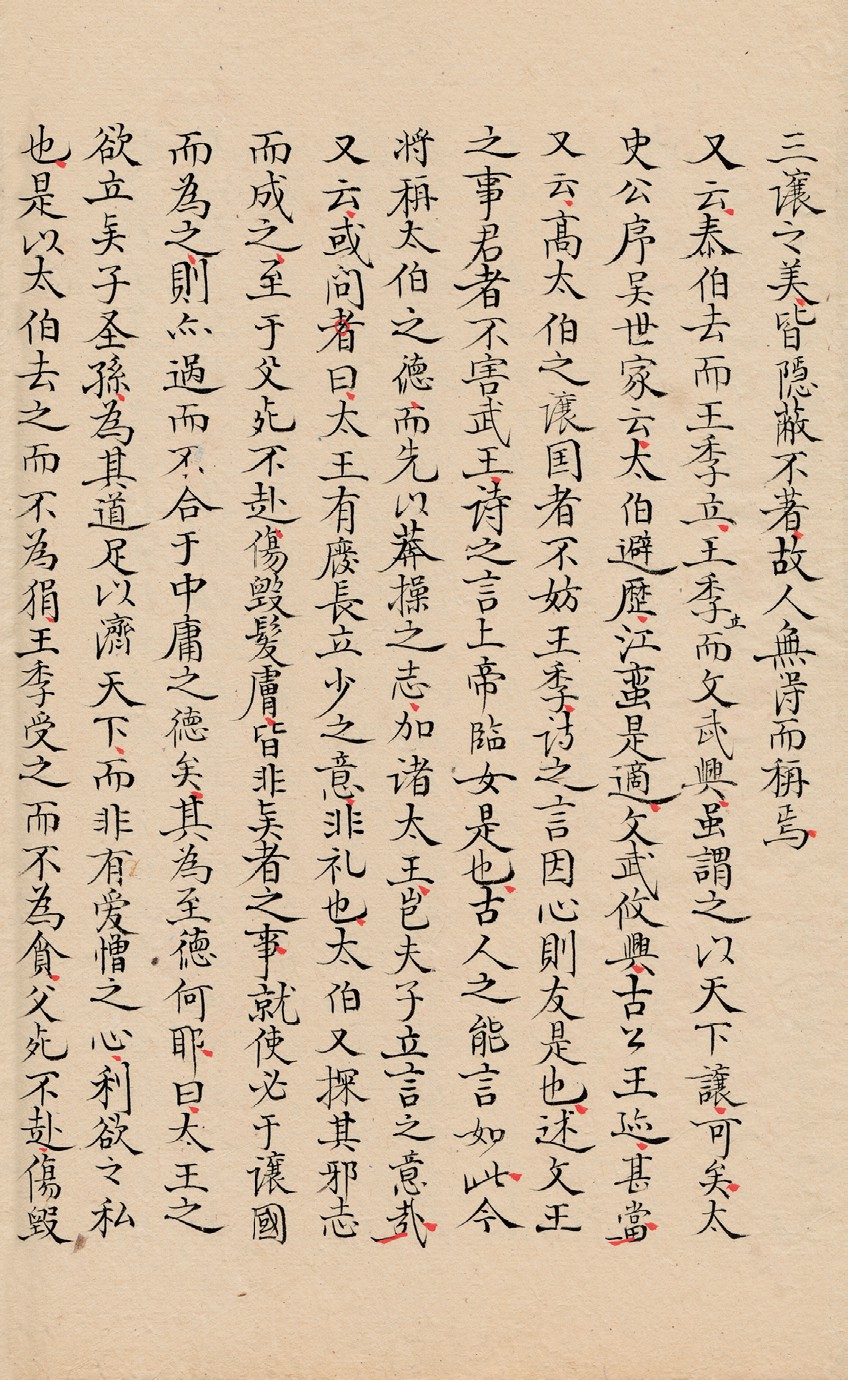

图六 江希曾《排闷琐言》稿本 约1912—1914年

图六 江希曾《排闷琐言》稿本 约1912—1914年

光绪十二年(一八八六)进士江希曾(一八三七——一九一四)与汪宗沂不仅同岁,还是同乡,都是安徽人。江希曾出身于文风兴旺的旌德江村。明清两代,从江村走出去的进士、举人有六十多名。当过民国北洋政府代总理的江朝宗,以及胡适的夫人江冬秀,都是江村人。江希曾的长子江绍埍娶的是广东巡抚刘瑞芬的孙女,算起来,和袁世凯是亲家(袁世凯次子袁克文的夫人刘梅真是刘瑞芬的堂孙女)。江希曾小时候就读于家族的书屋义学,历任镶蓝旗觉罗学汉教习、和州学正、翰林院编修、国史馆协修、光绪十八年(一八九二)壬辰科会试磨勘官、光绪二十三年(一八九七)丁酉科四川乡试文闱提调,所以,他的馆阁体除了底子好,一定还是出类拔萃的。馆阁体的来源之一是明代的董其昌。即使是七十多岁的晚年,在随手涂抹的手稿中,仍可以看出江希曾笔法之纯熟,展现出了深厚的董书功底。并且,尽管毫无刻意做作,甚至有些随心所欲,但一挑一趯,无不勾画了了,绝不

会因潦草而牺牲董体的法度。(图六)

汪宗沂生活优渥,往来无白丁,以学术见长,著有《周易学统》以及《武侯八阵兵法辑略》《弢庐剑谱》等。汪宗沂的岳父王茂荫曾上疏给咸丰皇帝,奏请在殿试朝考中应该“不论字体工拙,专取学识过人之卷”。汪宗沂在学术上深受他这位被马克思写进《资本论》的岳父的影响,他的兵法之学即传自王茂荫。在书法上,“暇以作隶舞剑自遣”(刘师培语),人称“疯癫进士”,有经世之志的汪宗沂,恐怕也不愿意受到暮气沉沉的馆阁体的束缚。近现代著名画家、清季贡生黄宾虹(一八六五——一九五五),既是汪宗沂的学生,又是汪宗沂子汪福熙的总角之交,还是汪福熙子汪孔祁的启蒙老师。黄宾虹通拳术、剑术、马术,固然有家学渊源,也与汪宗沂的教诲有关。黄宾虹早年书法有受文征明影响的痕迹,后来还编纂过《画史汇编·文征明》二卷。黄宾虹曾以亲历者的身份说:“考试翰院之书非不工,只是外面停匀,全是做成,失于自然。”这些恐怕都和汪宗沂的影响脱不开关系。

官至署四川建昌兵备道的江希曾需要谋生,需要想办法和商人合伙开矿,需要与各类中下层官吏打交道,需要既当好朝廷的官又能和反清革命派呼朋唤友。他必须表现得更出众,更圆融。民国间喧嚣一时的四川发掘张献忠沉银事件,其始作俑者就是江希曾。他的不甘寂寞,可见一斑。江希曾比汪宗沂更能体会遭受到各种抨击的馆阁体已经不是社会交往的合适媒介。江希曾从馆阁体溯至董其昌,回归传统帖学,而没有象同时代大多数人一样向碑学靠拢,汲取碑学的养分,可能是对碑体的受众范围以及社会上一般人士的接受程度存有疑虑,觉得传统帖学的保险系数更高。虽然董其昌书法历来有卑弱的评价,但字形优美,气息柔媚,风采万千,非常契合普通民众的审美观。也就是说,董其昌书法的雅俗共赏,与江希曾的生存哲学十分契合。从馆阁体出发写董体,相对容易。但是,想将董体写好并非易事。江希曾是下了很大功夫的。不同的生活压力和道路,决定了江希曾不可能像汪宗沂那样追求更多精神层面的东西。

三

平均下来,有清一代,每年有机会成为进士的大概只有一百人。如汪宗沂、江希曾那样的幸运儿太少了。退一步到举人,许珏大半辈子都在达官显贵间游走,为获得一官半职四处依人乞食,即

使有驻外公使的耀眼履历,时不时还是需要借贷度日;杨宪曾更在意的是能否完成家族由商入文的奋斗目标,反正衣食无忧,凭借书法成为沽上闻人也是不错的选择,足够体面。更多考不中进士、

举人的普通读书人,为了谋生而不得不早早告别科考。他们没有父祖余荫,生活困顿,年少时没有名师指点,年长后没有门路去给巡抚、总督当幕僚,没有混迹于文人圈、艺术圈的底气和一技之长。他们中的一部分人,会因为曾经接触过馆阁体,能写一手“漂亮”字而进入书坊,成为职业写手、抄书匠。今天能见到的清代以及民国无名氏抄本,出自书坊的应该不在少数,只有苦于没有标记而无法确认。在传统版本目录学手段不能解决问题时,书法也许可以帮上忙。

官府因为有频繁的公文往来,所以书吏一定要能写馆阁体。能招募书手的读书人家或藏书家、刻书家,经济实力之外,对字体的认识也总是会比较贴近社会主流观念。版本文献学所称的清代中

后期私家或官府抄本,一般而言,字体以馆阁体为主,或者会显示出某种符合艺术审美的书法倾向。如果一部清代中后期的抄本,写手的字体既非帖学或碑学的,又非馆阁体的,那么,它出自书坊的概率就很大了。事实上,中国传统的帖学书法和后来兴起的碑学书法以外,是一直存在民间书法这么一个“流派”的。在清代中后期的古书抄本中,民间书法更容易辨识出来。那些家庭条件有限的蒙童,一开始学习的对象以民间书法的可能性为最大。这些蒙童的读书目的是参加科举考试,假使科考始终不利,没有获得进入县学、府学或书院学习的机会,那么,他们的书法尽管与馆阁体会有近似之处,但仍旧不是馆阁体。

图七 清 写手甲《三订四书辨疑补》抄本 约1821—1861年

图七 清 写手甲《三订四书辨疑补》抄本 约1821—1861年

图八 清 写手乙《三订四书辨疑补》抄本 约1821—1861年

抄写于道光、咸丰年间的《三订四书辨疑补》,写手至少有两个人。这两个人的书法总体看上去似乎差别不大,整齐好看,如果不仔细分辨,一般来说都会归入到馆阁体的行列。其中,写手甲肯定受过正宗且严格的馆阁体训练。他对馆阁体的基本特征有充分的理解,手头的控制力极强,行笔严谨,极少有俗字、破体。写手甲至少有一二十年浸淫科场的经历,有一定的功名。写手乙则完全不同。他的字长撇大捺,有大小错落,有搭配和穿插,有视觉冲击力。并且,他会更多的使用俗字、破体,以及行书甚至草书笔法,如图所示第一行的“之”字,第四行的“诗”字等,如言字边一般会写作“讠”等。写手乙的字具有笔法直白和结构平衡等与馆阁体相近似的特点,说明他曾经也是科场中人,更说明他出身寒素,科举之路很早就没有了希望。启蒙时的教育条件有限,成人后也没有获得更好教育的机会,他可能连“秀才”的名分都没有。写手乙是清代民间书法的典型代表。甲乙二人殊途同归,他们现在应该都是书坊的抄手,是“同事”。(图七、图八)

民间书法和馆阁体一样都讲究永字八法,所以它们有相通相近的地方。只是馆阁体有严苛的规范,民间书法则相对自由,盛行拿来主义和别出心裁,会因规矩宽泛而流于“野”,姿态上会显得比馆阁体“开放”得多。有一个现象值得注意,民间书法具有很强的装饰性,甚至可以想象得到写手写字时是极具表演成分的。在旧时的中国民间,尤其是乡村里,过年过节和有红白喜事的时候,民间写手最受欢迎。他们常常会在乡亲的围观和哄闹中进行创作,互动是必不可少的。有模有样的肢体动作,延宕舒展的点画技法,最适合于这种情境。另外,部分民间写手是兼职道士,也是民间书法特色形成的重要原因。民间道士平时和大家一样耕田种地,穿一样的衣服,吃一样的东西。只是在左邻右舍有红白喜事时,需要看风水、驱邪、祭祀时,他们才穿上道袍,拿出法器,念咒画符。道士作法画符与民间书法在强调视觉观感和现场舞台效果等方面的追求是一样的,在长撇大捺等技巧方面的表达也是一样的。半路出家以道士为职业或兼职的读书人,他们的画符与书法之间并不存在天然的鸿沟。画符和书法一样,熟练是基本功。书法练得多了,画符时会不自觉地显露出书法的记忆;符画得多了,当然也会在写字时带出符箓特有的技巧。

四

图九 清 谢松龄《易经权衡》稿本 约1716

图九 清 谢松龄《易经权衡》稿本 约1716

用馆阁体来笼统描述清代抄稿本的书法,是不科学的。馆阁体的成熟与盛行,是乾隆、嘉庆以后的事情。清初沿袭明代风气,士子多以传为王羲之所书的《黄庭经》《乐毅论》等刻帖作为学习小楷的范本。康熙年间的山西运城人谢松龄,是庠生,也就是通过了县、府、院三级童试,俗称为“秀才”的生员。从乾隆时编纂的《解州安邑县志》和《解州安邑县运城志》看,运城谢氏有重视科举的传统,谢松龄的同族兄弟里,就有进士、举人各一人,武举人一名,另有庠生、贡生数人。遗稿《易经权衡》显示出,谢松龄应该和当时的大多数士子一样,学习过《黄庭经》《乐毅论》。只是谢松龄还更进一步上溯锺繇,所以他的书法中有很重的隶意。明末清初盛行狂怪书风。山西太原人傅山(一六〇七——一六八四)就以此种书风著称于世。谢松龄对这位乡前辈肯定是敬仰有加,所以他的书法中又有纵情恣肆的意趣。《县志》说谢松龄“颖异超群,手不释卷,博极群书,善文章,工吟咏,著述最富”,秉性、志向与一味在科举制艺中讨生活乃至成为“腐儒”的乡曲秀才多多少少有些不同。尽管不知道谢松龄何时放弃的举业,然而,他对科考仕宦以外的事业有较为明确的想法,则是显而易见的。谢松龄的书法,从科举而来,又跳脱而出。谢松龄在科举上成就不高,也许就是不愿受其束缚所致。(图九)

馆阁体与唐代楷书名家欧阳询、颜真卿的渊源极深,因此有欧面馆阁、颜面馆阁等说法。清代学习颜真卿书法的人非常多,原因之一即在于此。颜体字的特性决定了它难以写得很小。在字大如

钱的宋代刻本中能见到颜体字,在字体普遍偏小的清代刻本中,颜体字就百无一见了。同样,清代的抄稿本中也难以见到颜体字的使用。从这一点来说,如果发现一部清代的刻本书,或者抄稿本,用的是颜体字而非颜面馆阁,无疑值得多加关注。明末单侃所著的《兵法丛谈》,传世极为少见。新发现的道光年间无名氏抄本《兵法丛谈》,用的是颜体字。这可能比书籍本身的孤罕程度还要令人格外感到有趣。

颜面馆阁只是借鉴了颜体的外在体势,加以在个别点画(如竖弯钩)上予以有限度的强调。颜面馆阁行笔迅捷直白,与颜体的沉涩紧劲恰恰相反,无法表达颜体厚重和雄强的真正意蕴。抄本《兵法丛谈》的开本不大,行距、字距都比较紧,每个字的大小在六七个毫米左右。如此逼仄的空间里,这位无名氏却能将颜体的雍容气度展现无遗。此人胆魄之雄壮,笔力之精劲,书法水平之高,即使置诸整个清代,也罕有能与之匹敌者。《兵法丛谈》抄写的方式,显示出这位无名氏是将它当作正式的书法作品来进行创作的。(图十)

无名氏抄本《兵法丛谈》的意义不仅在于向后人提供了一件清代中后期非馆阁体的样本,更重要的是,它揭示了清代世家大族书法教育的秘密。馆阁体的实用性、功利性,它的俗媚、刻板,与传统书法艺术审美相去甚远。入仕之后的读书人,尤其是进士、翰林等“正途”出身的官员,在努力写得一手漂亮的小楷书的同时,多半会由此上溯王羲之、颜真卿以及从颜真卿而出的“宋四家”,或者参研北碑,从而使自己能离“艺术”更近一些,使自己的书法更古雅一些。这在清代几乎是一种常态。他们这种经由上溯和参研而来的书法,几乎不可能完全摆脱馆阁体的影响也是一种必然。与此不同的是,不少世家大族在对子弟进行书法启蒙教育时,馆阁体和传统书法是同步进行的。于是,他们能写馆阁体,也能写不带馆阁笔法的传统书法。这种齐头并进的教育方式,颇值得玩味。纵然馆阁体与颜体有天生的血缘关系,无名氏的书法中还是看不到馆阁体的痕迹。他出身于某世家大族的可能性极高。

(本文作者均为古文献专家)

(期刊责编:杨公拓)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《荣宝斋》2018年11月刊,订购电话:(010)65128417