自北宋文人画兴起后,绘画品鉴的最高审美标准由『神品』转向『逸品』。从此,『逸品』便在绘画审美领域出现近千年(徽宗时短暂除外)。现存相关画论著作和文章中,关于『逸品』的初出,存在着李嗣真(六四三—六九六)、张怀瓘(约七○四—七六三)、朱景玄(约七八五—约八四八)三种不同说法。考证『逸品』在画论中的最早使用者,具有重要的意义。

一 关于李嗣真说的相关文献记述

学者邵宏认为:『从现存的资料来看,最早以「逸」品第艺术的著作,是唐代李嗣真的《书后品》。书中可知,在他曾写过的《画评》之中,有「四人」被列为「逸品」。由此看来,他应当是第一次在美术批评中提出「逸品」这一概念。』学者张建军认为:『其实画论中最早标出逸品之目的,并不是张怀瓘,而是更早的李嗣真,4其《书后品序》云:「吾作《诗品》……及其作《画评》,而登逸品数者四人。」』李安源也说到:『「逸品」作为中国画的品评标准,最早出自于……李嗣真之口。』

秦 李斯 峄山刻石 山东邹城市博物馆藏

二 关于张怀瓘说的相关

文献记述学者徐复观在《中国艺术精神》第七章之第四节《逸格的最先推重者》中说到:『按张怀瓘《画品》始分画为神、妙、能三品,另加逸品;张彦远五等中之「精」实等于张怀瓘三品中之能……而他(张彦远)列为「上品之上」的「自然」,实亦同于张怀瓘之所谓逸。』同时提出,『绘画中,逸的观念的正式提出,始于张怀瓘』『张怀瓘以「不拘常法」作为逸的特征』『而神、妙、能三品外,又标逸品,朱景玄明谓始于张怀瓘的画品』。这里徐氏对张怀瓘最早使用逸品的肯定溢于言表。由于,徐氏在学术界的影响甚大,所以从此以后很多文章都对该书中这一观点进行过引用,于是这种观点也占有相当的比例。

三国 锺繇 宣示表(贾似道刻本) 62.5cmx27.4cm 上海图书馆藏

三 关于朱景玄说的相关文献记述

宋邓椿《画继》卷九说:『自昔鉴赏家分品有三:曰神、曰妙、曰能。独唐朱景真(按:朱景玄)撰《唐贤画录》,三品之外,更增逸品。』

清范玑在《过云庐画论》中说:『从来画品有三:曰神、妙、能。学者由能入妙,由妙入神。唐人朱景元(按:朱景玄)始增逸品,乃评者定之,非学者趋途。』

《四库总目提要》记载:『李嗣真作《书后品》,始别以李斯等五人为逸品。张怀瓘作《书断》,始立神、妙、能三品之目。合两家之所论定为四品,实始景元(按:朱景玄),至今遂因之不能易。』

此三种说法,都只有结论,而没有论证说明。张怀瓘的《画品》已遗失,从《中国艺术精神》一书中可以看出,徐复观的结论完全是源于对《唐朝名画录•序》中的『以张怀瓘《画品》断神、妙、能三品,定其等格上中下,又分为三。其格外有不拘常法,又有逸品,以表其优劣也』这段话的误读而来的。

东晋 王羲之 快雪时晴帖14.8cmx23cm 台北故宫博物院藏

徐复观在书中说到:『按张怀瓘《画品》始分画为神、妙、能三品,另加逸品。张彦远五等中之「精」,实等于张怀瓘三品中之能……而他(张彦远)列为「上品之上」的「自然」,实亦同于张怀瓘之所谓逸。』显然,徐是把这段文字完全当作出自张怀瓘的《画品》对待了。尽管,张氏的《画品》已遗失,但我们还是能找出相关的旁证,证明这句话并非完全出自张氏的《画品》。

如果说这段文字出自张怀瓘的《画品》,那么,张怀瓘作为唐开元年间著名的书法家、书论家,他的书论著述甚多,计有《二王书录》《书断》《文字论》《书估》《书议》《六体书论》《评书药石论》和《论用笔十法》等,为何对书法的品评标准只分『神、妙、能三品』;况且在早其之前约五十年李嗣真的《书后品•序》中就出现了『逸品』一说,张氏却在书法的品评中都未曾用到『逸品』。一个在绘画领域的造诣远没有在书法领域深的人,怎么可能对自己并不擅长的绘画品评标准分的如此之细与详尽呢?

『其格外有不拘常法,又有逸品』,此句因放在『以张怀瓘《画品》断神、妙、能三品,定其等格上中下,又分为三』后面容易让人产生误解,因为以为两句都是出自张怀瓘《画品》,当然也情有可原。因为,该书中没有明 确说明这句话中的内容到底那些出自张氏,哪些出自朱氏。但通过深入分析,还是可以明辩的。

因为,朱景玄在《唐朝名画录》最后品鉴『逸品』三人的时候,总结到『此三人非画之本法,故目之为逸品,盖前古未之有也,故书之』。以全文观之,应是与该书《序》中的『其格外有不拘常法,又有逸品』一说相呼应而言的。所以,从全文的文理上推求,必有『其格外有不拘常法,又有逸品』之『呼』先出,而后才有『此三人非画之本法,故目之为逸品,盖前古未之有也,故书之』之『应』的结论才对。就书解书,这句结论性的话,出自朱氏之口是完全可以肯定的,所以我们可以认定那句『其格外有不拘常法,又有逸品』非张氏所言。

东晋 王献之 中秋帖 11.9cmx27cm 故宫博物院藏

当然,关于『逸品』之『张怀瓘说』,徐复观可谓是始作俑者。其实,在此之前关于这个问题学界普遍认可的观点是『朱景玄说』。就目前遗存的古典画论著作来看,朱景玄《唐朝名画录》是学界公认的最早运用了『逸品』的人,且该书中的『逸品』也的确出自朱氏之口。因此,就有了后来的邓椿、范玑、《四库总目提要》对朱氏在画论中最早提出『逸品』的肯定。就遗留下来的文献看,朱景玄《唐朝名画录》的确是有记录的最早使用『逸品』的画论之作。但是,这并不能证明朱氏就是画论品鉴中最早使用『逸品』的人,不能排除也许有人早就使用了这个说法,只是原书没有遗留下来。

于是,回到早于朱氏的『李嗣真说』中去,只要能证明『李嗣真说』成立,朱氏说也就自然不成立了。

四 李嗣真《画评》中使用『逸品』

一说考辨

首先该问题涉及到《书后品》版本的辨析,遗传于今的《书后品》是学界公认的李嗣真的著作,但是在不同的版本中,该书中开篇一段的内容记载有出入。如北京人民美术出版社一九六四年版唐张彦远撰《法书要录•李嗣真•书后品》与一九九八年辽宁教育出版社出版的《法书要录•李嗣真•书后品》中原文是这样的:『吾作《诗品》,犹希闻偶合神交、自然冥契者,是才难也。及其作《画评》,而登逸品数者四人,故知艺之为末,信也。

虽然,若超吾逸品之才者,亦当穷绝于中古,无复继作。固斐然有感,而作《书评》,虽不足以对扬王休、弘阐神化,亦名流之美事耳,与夫饱食终日,博奕犹贤,不其远乎!』

然在一九七九年十月版上海书画出版社编的《历代书法论文选•李嗣真•书后品》以及上海古籍出版社一九八八年版明陶宗仪著《说郛三种•李嗣真•书后品》中该段第二句『及其作《画评》』则为『及其作《书评》』。虽一字之差,却意义不同。如果第二句是《画评》,则表明『逸品』在画论中的最早使用者是李嗣真。邵宏、张建军和李安源三位先生关于『画论中最早使用「逸品」的是李嗣真』结论也正是基于此。如果第二句是《书评》,则表明『逸品』在画论中的最早使用者是朱景玄。

如此说来,考究《书后品》中此处的内容到底是《画评》还是《书评》,则是本问题的关键所在。关于该问题,我们可以从两个方面进行论证进而得出答案。首先,看《画评》和《书评》放在此处谁更讲的通;其次,考证李嗣真是否写过《画评》一书。

上海书画出版社编《历代书法论文选•李嗣真•书后品》以及上海古籍出版社一九八八年版明陶宗仪著《说郛三种•李嗣真•书后品》原文如下:『吾作《诗品》,犹希闻偶合神交、自然冥契者,是才难也。及其作《书评》,而登逸品数者四人,故知艺之为末,信也。虽然,若超吾逸品之才者,亦当穷绝于中古,无复继作。固斐然有感,而作《书评》,虽不足以对扬王休、弘阐神化,亦名流之美事耳,与夫饱食终日,博奕犹贤,不其远乎!』为了便于论证,对正文作如下分解:第一,及其作《书评》,而登逸品数者四人;第二,固斐然有感,而作《书评》。该段中《书评》一词前后出现了两次,从汉语语法和语意上分析:其一,『及其作《书评》』到『固斐然有感,而作《书评》』;『及其』与『固』本身含有递进转折的意思,所以后面的宾语应该是不同的内容才对;两处均为作《书评》明显矛盾,在语义上也讲不通。其二,如果说两处都是《书评》,且作者都是李嗣真,那么他对书法品评的看法应该有着内在的一致性才对。通过阅读、比较,发现作者在第二句中对《书评》的品评强调的是『艺』与『才』,而在第三句中对《书评》的品评却看重是『对扬王休、弘阐神化』。前者顺『才』讲,后者顺『德』讲,是非常明显的。『德』与『才』的评判标准,在整个中国文化观念中是有云泥之别的。虽然是同一个人、在同一篇文章中且在同一段落中同时对书法的看法,却有着如此大的差别。再联系《书后品》的行文开头『昔苍颉造书,天雨粟,鬼夜哭,亦有感矣。盖德成而上,谓仁、义、礼、智、信』,以及『书足以记姓名,此狂夫之言』『非莘野之器,箕山之英,亦何能作戒凌云之台,拂衣碑石之际』,不难看出作者就书法顺『德』而言是有着强烈的情感表现的。如此看来,第二句处为《书评》明显与作者整个写作思想的情感基调不一致。

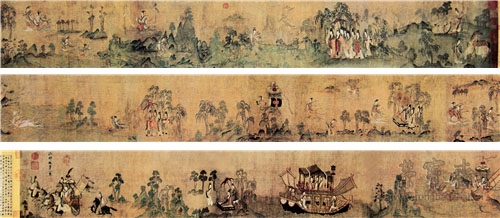

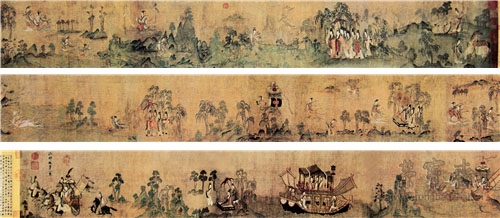

东晋 顾恺之 洛神赋图 572cmx27.1cm 故宫博物院藏

另外,《书后品》在不同的版本中对『逸品』之人的叙述是不同的。如上海书画出版社编的《历代书法论文选•李嗣真•书后品》以及上海古籍出版社一九八八年版明陶宗仪著的《说郛三种•李嗣真•书后品》中,即第二句处为《书评》的版本中,正文中则没有『逸品五人』的单独提头,而是直接叙述五人之事,并且后来的编写者在文章的开头有释疑的话,『此书所载八十一人……今本乃有八十二人,文中「登逸品数者四人」,可能仅指张、锺、羲、献,不包括李斯,故有一人之误』。此处的释疑还值得商榷,因为该书几个不同版本中《序》都有明确记载『始于秦氏,终于唐世,凡八十一人,分为十等』的内容。如果从人数上统计秦氏到唐世确实应该为八十二人才对,但是『分为十等』一说与整书的『逸品』及上中下每品,又分三品正好『十等』的分品结构是所有版本中最显而易见的。如果说『逸品』不包括李斯,那么『始于秦氏,终于唐世』则显然变成了『十一等』,这明显与『分为十等』的序文不符。

然再观全文『赞』的内容均分别包含了『上品』的上、中、下,『中品』的上、中、下和『下品』的上、中、下的各所属之人,而《书后品》中把李斯和锺繇、张芝、王羲之、王献之放在一起进行『赞』,仍然表明他们五人应为同一等,均属『逸品』才对。之所以会有『一人之误』,要么是刻板时候的失误,要么本来就是李氏写作时的粗心所致,因为『一』与『二』在毛笔书写时是非常容易混淆的。即使『有一人之误』对整个《书后品》的结构与内容来说并无伤大雅,但要说李斯不包括在『逸品』这一等之内,则全篇结构不合理。可见,编者释疑的用意,无非是想与第二句处为《书评》后『登逸品数者四人』的说法相对应。

而人民美术出版社一九六四年版唐张彦远撰《法书要录•李嗣真•书后品》与一九九八年辽宁教育出版社出版的《法书要录•李嗣真•书后品》中,即第二句处为《画评》的版本中,则先有『逸品五人』之单独提头,然后再是分说五人其事,这五人当然包括了李斯。在这类版本中编写者们很自然的就说『逸品五人』,根本没有去考虑是否是多一人还是少一人。因为他们已经很清楚前面的那句『登逸品数者四人』是李氏就《画评》而言的,所以他们并没有感觉到前面的『登逸品数四人』与后面的『逸品五人』相矛盾……

(本文作者唐波为四川传媒学院讲师,钟家奎为四川传媒学院硕士研究生、助教)

(期刊责编:张 颖)

(网站责编:简 琼)

未完,欢迎订阅《荣宝斋》2015年8月刊,订购电话:(010)65128417