二十世纪的中国美术,可谓风起云涌,波澜壮阔。在传统文化被解构、中西文化相碰撞中,在外来文化强势侵入和国人主动向外求取所构成的『西风东渐』的浪潮中,各种学说思想相交汇,各种艺术形式相融合,形成了万马齐喑的艺术时代,而中国画也被这样的形势打乱了自律进程。在这个过程中,中国画抵抗、接纳、解构并重新组合,最终重新确立了自身。回顾这一百多年的中国美术史,我们发现,不仅有齐白石、黄宾虹、徐悲鸿等大师级的画家,同时也出现了改写中国近现代美术史的各类『画派』,如『长安画派』。近年来,研究『画派』成为近现代美术史学的热点。在这一研究课题中,目前还有许多工作可做,特别要指出的是,当我们将『画派』及相关的人物契入近百年来中国思想文化与艺术发展的大背景下加以考察的时候,我们就很容易发现,有许多耐人寻味的关键细节和真正迷人的问题,在这里还是空白并等待深入挖掘。但令人可惜的是,研究者往往热衷于讨论某个『画派』中领军人物的生平及艺术上的成就与得失,甚至还有人热衷于其私人生活的某些片段,却没有人能投入精力来关注其他相关人员的贡献与影响,这不能不说是一种遗憾。而这种遗憾并将随着参与者、见证者的离世而最终成为绝响。

陈笳咏像

『长安画派』的研究也有这样令人担忧的问题:翻检目前的文献,我们以往的讨论,多是以赵望云、石鲁、何海霞为主,近年来又把余光投射到方济众、李梓盛、康师尧身上,甚至把赵望云的弟子黄胄、徐庶之等也纳入到『长安画派』研究之中。而研究者却忽略了一个重要的现实问题:『长安画派』的确是因赵望云、石鲁等的影响而成名,尤其是颇有争议的石鲁。但真正的『长安画派』不是一个孤立的仅仅由上述六位画家组成的群体,而是一个由诸多画家于二十世纪五十年代起在陕西省美协共同学习讨论中逐步形成的,并最终因一九六一年由上述六位画家在北京举办『国画习作展』而形成的称谓。

陈笳咏、石鲁 上来一道走 1953

『长安画派』固然是一个以地域为名的画派群体,但地域性决不是其标志,而它的艺术主张与艺术创造力才是其真正的灵魂与归宿。因此,我们在讨论『长安画派』的形成与发展的史实时,不仅要关注成名者的历史,同时也应该挖掘其他人的历史。这样,一个有血有肉的画派才会逐渐丰满起来,丰富起来,也会越来越真实地呈现出来。在这个学术关怀下,许许多多当年参与『长安画派』艺术活动的人将逐渐进入到历史的视野,如被我们渐渐淡忘而却誉为『长安画派』第七人的陈笳咏,他不仅给我们留下了诸多的理论思考文章,也留下了丰富的艺术作品。在其渐行渐远之后,『长安画派』的一个见证者、参与者、实践者、思想者的形象越来越清晰了。

一、

陈笳咏,山西吉县人,原名陈嘉墉,一九二六年生于山西太原。曾任陕西省美协创作委员会主任、《美术通讯》主编、石鲁艺术研究会学术委员会主任、陕西国画院特邀画师、陕西文史馆馆员、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员。中国美协西安分会(陕西美协前身)创始人之一。

陈笳咏女儿的女婿来了 1954

陈氏出生于书香门第,其父陈观光(一八八一—一九五三),清光绪二十九年(一九○三)考入山西大学堂(今山西大学)西斋。曾任山西绛县知县,因不满官场腐败,无意仕途。后任川至医学专科校长,专心于悬壶济世,治病救人,蜚声医坛,遂成为山西省一代名医。在这样的家庭教育背景下,在陈父的督促下,陈笳咏从五岁起吟诵唐诗,并开始描红习字,其间对故事人物发生兴趣,时常默画,到十余岁时已背完《四书》。一九三七年,抗日战争爆发后,随家人移居故乡吉县。一九三九年至一九四六年间,入山西省立第二联合中学学习,其间酷爱英语,并在极其艰苦的学习条件下,坚持背诵唐诗宋词与古文,打下了良好的传统文化功底。此间,陈氏着迷于晚清书法大家何绍基的书法,书艺水平有较大的进步。其后,改学颜真卿书法,每日坚持临池不辍,为日后的书法艺术打下了良好的基础。一九四六年高中毕业时,因铁路中断未能报考成大学,遂入初创立的吉县中学任首任英语教师,并兼任美术课教学,为其后成为美术工作者打下了重要的伏笔。

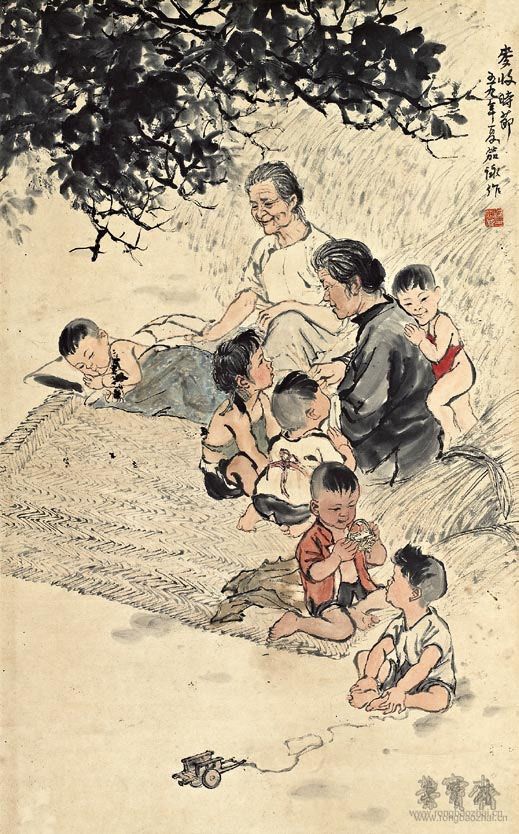

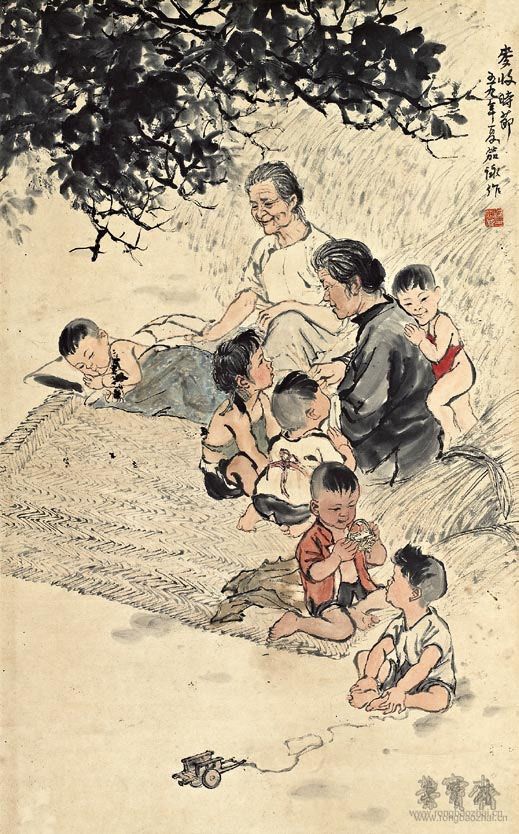

陈笳咏 打谷场上 68cm×96cm 1959

一九四九年开始,随着全国解放的脚步加快,二十三岁的陈笳咏于六月参加革命工作,并在西北文艺工作团从事舞台美术的布景设计与绘制工作,大型的舞台史诗剧《白毛女》《红旗谱》的舞台全景工作全部由他完成,是其从事专业的美术工作的第一步。此后,他创作了《一根扁担》《周师傅》等连环画,并于一九五一年与时任西北美术工作者协会副主任、兼任《西北画报》社社长的石鲁相识。次年,陈氏正式调入《西北画报》创作室搞专业创作。从此,他与石鲁建立了深厚的友谊,他们共同探讨艺术,相互鼓励。一九五三年,与石鲁下乡兴平县,合作完成年画《上来一道走》,并由陕西人民美术出版社出版发行。应该说,从一九五二年调入《西北画报》开始,就决定了陈笳咏的艺术道路,也决定了其艺术命运。此后,十数年间,直到一九六六年『文化大革命』开始,虽然各种运动也曾经扰乱了正常的社会秩序也扰乱了艺术家们的正常生活与创作,但陈氏还与许多没太受冲击与迫害艺术家一样,还能有时间去学习,去体验生活,去创作,这也是陈笳咏的第一个创作高峰,虽然多数题材都是以配合与关注时事主题为主,创作形式也多为年画、连环画、宣传画等,却是他专业从事绘画艺术的十五年。此间,陈氏曾与版画家修军(一九二五—一九九四)合作木刻门画参展,并一起到陕北体验生活;与李梓盛赴陕南体验生活,创作木刻《绿化》参加全国展,并载《美术》杂志。一九五八年,三十二岁的陈笳咏创作了年画《幸福生活》,被文化部定为全国重点发行美术品。同年,在西安市解放路主要执笔完成二十米余壁画,反映『大跃进』,并精缩为纸长幅画,参加了同年的『莫斯科青年画展』。一九六一年,陈氏创作木刻《丰收》作品,参加《人民公社好》全国展,并发表于《人民日报》专版。

陈笳咏 麦收时节 52cm×83cm 1959

从二十世纪五十年代始,受中苏友好关系的时局影响,学习苏联的文学名著,读苏联美学理论书籍、唱苏联歌曲成为一种时尚。天性敏感多思的陈笳咏自然也不能免俗,他在认真研读苏联的美学名著同时,对相关的哲学经典也下了一定的功夫。尤其是一九五七年陈氏担任中国美术家协会西北分会创作委员会秘书兼展览工作室主任,并同时任《美术通讯》编辑之时,他有诸多的时间与精力对美术问题、哲学问题等进行研究与思考,这也使他对创作规律有更为深层的认识。一九五九年,陕西美协在长安县(今西安市长安区)举办为期半个月的『创作讨论会』。其间,石鲁主讲并由陈笳咏记录整理成《新与美》一文,发表于一九五九年《思想战线》第十二期上。这篇文章的主旨思想,是石鲁在一九五六年夏季和赵望云一同被派赴阿联(埃及)参加国际艺术会议间,石鲁在艺术展览会研讨会上以《关于艺术形式问题》为题做了大会演讲内容的补充与延续,文章中许多重要的观点成为『长安画派』艺术主张的先声。

一九六六年,史无前例的『文化大革命』开始了,时年四十岁的陈笳咏被造**派下放吉县农村老家劳动。在与农民同吃同住同劳动的六年间,陈氏得以深刻了解中国农村与农民的生活实际,也为其朴素的艺术情怀再一次得到质朴的洗礼。在下放的日子中,他以木工、油漆、画箱柜为生,并首次尝试在木器上画花鸟,这是陈氏日后主攻花鸟画的最为原始的动因。在人身受到莫大的摧残,在思想受到莫大的钳制农村生活期间,清苦的生活与苦闷的形势,并没有使陈笳咏颓废,相反,他的艺术思维一直很活跃,创作也并未真正的中止,那些木器上的花鸟就是他的生命。每每在田间劳作,在乡间行走,只要情有所触,心有所动,他都会化成创作的动力,其间的题材有的收入一九八六年陈氏首次举办的个人书画展览中。

一九七四年,被转为下放到到铜川陈炉陶瓷厂的陈笳咏迎来艺术旅程中另一件大事:因铜川灯泡厂建设而发现宋代窑炉,并决定复仿制宋代耀州青瓷。陈氏有幸参与设计了诸多青瓷创新的造型。此外,陈氏还根据古耀瓷标本探索出耀瓷的刻花工艺,发明了新式拐角刻刀,培养出第一批优秀的刻花能手,至今师徒相传,成为耀州窑的一段佳话。

一九七八年,五十二岁的陈笳咏彻底得到平反并重新回到陕西省美协工作。次年,《美术通讯》复刊,任主编,陈氏开始专攻写意花鸟,直到二○○四年病逝。

二、

陈笳咏 故乡黄昏所见 32cm×36cm 1974

陈笳咏真是不幸的。他命运多舛,半生颠沛流离,几乎遭遇了近百年中国绝大多数的动荡与各种运动,既有砸烂一切并令其双腿致残的文革』,也赶上了关乎中国命运的改革开放的大潮;既有只能以政治题材为主的绘画时段,也有按照自己的心性作画的好时期,国运与个人命运紧紧结合,似乎在陈氏的艺术生涯中得到了最好的验证。陈笳咏也是最为幸运的。他恰逢一个思想变革与国运变化的时代。在一个人心思变的时期,他遇到了改写近现代中国美术史的『长安画派』的崛起,他是这个画派的见证者与参与者,并在创作的实践中有力证明了『长安画派』所倡导的『一手伸向生活,一手伸向传统』这个艺术主张的前瞻性、正确性,他的作品也的的确确得『长安画派』艺术的真髓,并有所发展,自成一格。

生活与命运决定了一个艺术家的艺术品质与艺术创作,陈笳咏应该是一个比较好的案例。早年,陈氏与许多的画家一样,创作过许多反映现实生活的年画和连环画等作品,时代与命运并没有给他提供对水墨艺术实践的机会,但他却有机会与石鲁等人在『长安画派』的逐步形成与崛起中,慢慢体会、滋养一种新的时代精神和艺术理念。初看陈笳咏的中国画,好像与『长安画派』中每一个画家都有所不同,有一定的差距,但实则同出一辙,那就是关注生活,关注生命,从传统入,从生活出。如他一九八六年所创作的《夏夜》,其境与石鲁的《东方欲晓》异曲同工之妙。

陈笳咏 崔颢诗意 29cm×30cm 1974

陈笳咏的艺术人生,既可以看做是一种历史机缘,同时也是某些因素共同作用形成的。我们觉得至少有三个方陈面影响着陈笳咏。

第一,个人的心性与气质。陈氏有深厚的旧学基础,有良好的诗词、古文等传统文化修养,是一个相当典型的处于新旧两种文化形态交替阶段的知识分子,直率热情又孤傲不群,敏感而近乎神经质,缺乏功利意识,不擅应对斡旋,在那个时代显十分抢眼,以至他被称之为『怪人』。试看,他一辈子从不穿袜子。有一年,他的好友,文艺评论家肖云儒曾问他:『十冬腊月不冷?』『外穿毛皮靴。』说着就一把拉下皮靴,果然是光着脚丫。或问其故,陈氏妙答:『为五个脚趾头求自由。』因此,接触他的人,走近他的人,往往会觉得艺术个性浓烈,性情近于怪诞和诡谲。又如,他抽烟用胶皮管自制的水烟袋,经常席地而坐接待朋友,墙上还贴了一则『安民告示』,上边写着:『诸位朋友,本人身体欠安,谈话不得超过十分钟。』再如,别人作画要有画案,站着或坐着作画,陈笳咏却是有画案而不用,而是蹲在地上画。先生说这是『文革』带来的后遗症。当时,他的神经系统受到损害,至今不能站立、行走太久。『文革』留给他的后遗症还有失眠。荆椿先生在论其画时说:『陈氏的言谈极富跳跃性,且多有惊人妙语。但我和他常常乐道的话题却是服用何种安眠药入睡快而副作用小,从冬眠灵、眠尔通、安定到鲁米那尔、速可眠……我们都能如数家珍般一一道来。有时,笳咏先生还专门让陈玄转达有关安眠药的信息。由是,我愈发感触笳咏的待人以诚和「神经质」了。』几十年了,他每天晚上入睡前必须先吃安眠药,即使这样,到凌晨三四点的时候,他就醒了。于是他的早饭就在这凌晨三四点的时候吃,这也是陈氏几十年来始终如一的『怪癖』之一。大凡有真才情的艺术家,多是『神经质』的,这神经质是情感与性格的真实流露,是一种天籁境界,绝非『假冒伪劣』的矫揉造作,其表现在艺术作品上便是强烈的个性,甚至成为符号。在这里,陈氏是『人如其画,画如其人』最好的写照:清瘦而挺直的腰板,矍铄的眼神,说话直通通的稍有些『神经质』——其言谈举止、音容笑貌都酷肖他的画。也正是这样的心态与自由思想,才会成就这样一个以独特性、创造性见长的画家,一位能从群体的共同性中很快剥离出来,而且拉开距离的画家。正象肖云儒先生所说:『读他的画,便再也忘不了他,想忘记也忘记不了。以至我这个与画界隔山而望的入,也有了不吐不快的冲动。』但我们也不得不说,『文革』中他的好友赵望云、石鲁等都被打入牛棚,挨批挨斗。作为美协驻会的艺术理论家,他用沉默、孤僻、寡言,甚至装傻等外在的某些障眼法保护自己,而内心却经日提心吊胆、内心煎熬地度日子。没有过这样的经历的人可能体会不到的。这也是他形成敏感而有些神经质式的『怪』的一个重要因素。

陈笳咏 关中麦场 67cm×70cm 1981

第二,在『长安画派』的创立与崛起之时,陈笳咏都是重要的见证者与参与者。虽然,在许多的学者讨论『长安画派』时并没有给陈氏一个明确的学术地位与历史地位,但这并不能抹杀他在这个队伍中的作用与贡献。我们从他的一系列作品中,还是能读得懂:他在『长安画派』的耳濡目染之间得到艺术的启迪,从而也最终决定了他的创新意识,书法用笔,简练构图,明丽色调,是构成了陈氏重新解构『长安画派』艺术精神并最终确立自家面貌法器。陈笳咏曾长期与石鲁先生共事,有机会有时间与石鲁讨论艺术问题,尤其是一九五七年他做为中国美协西安分会创作委员会秘书并兼任展览工作室主任一职,此间正是赵望云、石鲁等初创『长安画派』伊始。石鲁在『长安画派』形成过程中,曾有过大量的讲话,而做为协会的秘书,陈氏曾做过累计二十余册的讲话记录,可惜大都毁于『文革』之中,我们今天能读到的石鲁当年讲话也仅仅是发表《长安中国画坛论集》(执行主编程征,陕西人民美术出版社,一九九七年出版)中的约为一九六○年的《石鲁讲话笔录》,且不完整。我们在某些方面也能读到他与石鲁相同的气质:不屈服,不媚骨,有自己独立的思考。他更为可贵之处,从没有因为参与见证『长安画派』而自居,也没有靠在这棵大树下自我陶醉。他一直在尝试努力打破『长安画派』的影响,并积极寻找属于自己的道路。因此,有人称陈笳咏为『怪人』,先生怪在何处呢?先生开心地一笑:『说我怪的人正是他自己怪!我不过是凡事独立思考,不随波逐流而已。做人,我有自己的原则;对于艺术,我有许多自己的思考。我主张绘画不应与「彩照」争座位。艺术妙在似与不似之间,太似则媚俗,不似则欺世。我认为观察比写生重要,开动脑筋比动手更重要。画家若没有新的发现,就不配称为创作。』

陈笳咏 苔枝缀玉有翠禽 32cm×31cm 1974

第三,重视理论思考但并没受制于理论,从而决定了他成为愈飞愈高、愈飞愈远的艺术家。一般来说,画家的理论,多见题跋式的只言片语,大都不成体系。许多画家也不喜欢理论,认为理论往往会束缚创作,过于理性就难于在创作中发挥。陈笳咏却真正摆脱这样的认识,他不但是一位真正的美术理论家,从绘画到书法,都有相当的见识,而且,他的绘画创作直逼中国艺术的最高境界——写意,为花鸟画别开一格。这既是他自身文化修养、艺术修养使然,也是长期与爱思考、有较高的理论建树的石鲁交往有极为密切的关系。

陈氏对美术理论的关注,可分为两个阶段:前期应该回到中国全方位学习前苏联时代,时间大致从一九五○年到一九六○年。这期间陈笳咏与其他的中国新兴的知识分子一样,热衷于前苏联的艺术理论与美学理论。尤其是一九五七年,他成为《美术通讯》编辑,在这一年,陈氏写了若干美术评论短文并发表在该刊物上,应该是他从事美术理论研究的起步阶段。此外,与有较高理论素养的石鲁交游,打下更为深厚的美术思想基础,尤其是石鲁、赵望云在『长安画派』形成过程中的方法论等问题,对陈氏的理论形成有决定性的影响。后期,从一九七九年《美术通讯》复刊任主编开始到二○○○年患病不能做画止。这二十余年是他生命的最为辉煌时期,不仅理论有重要的建树,先后发表了《书法艺术的审美价值》《书法、骨法与写意》《国画创新与笔》《大笔画不算写意画》等代表性文章,同时也是其写意花鸟画发展成熟期。

三、

客观地说,陈笳咏属于大器晚成的画家。读他的作品,我们可以提炼出这样几个关键语句:诗化气质;创新态度;鲜活物象;抽象构图;书法用笔;生命意识;自由心境;孤傲不群。

陈笳咏 高原春色 56cm×97cm 1982

陈氏的绘画经历,二十世纪五六十年代受『政治决定艺术』时代风气影响,主要从事年画、连环画、版画、壁画的创作,有大量的作品面世,有的还全国发行。应该说,这期间他不曾认真地学习过中国画,但这并不等于他没有关注过中国画。我们有理由相信,他与『长安画派』诸多的画家交往中,尤其是与石鲁先生近三十年的交往中,一定会在潜移默化中得到莫大的艺术感染与创作经验。虽然他从没有拜师学过中国画,但并不能说他不懂中国画。在我看来,他不仅懂,会画,而且是出手不俗。后期,他专攻写意花鸟,也是有一定缘由的。陈氏自己回忆说:『「文革」开始,我就被贬到山西老家当农民,一当就是五年,期间主要是当木工和油漆工。当时虽然大喊「破四旧」,但农民嫁女娶妻,仍然要陪嫁衣箱柜,上面要画鸟与花卉。于是我就试着在木头上画「花鸟画」了,后逐渐移到纸上了。这是我日后专攻花鸟画的诱因。后来,我回到西安,先画梅花,后画麻雀。为画麻雀,我整天在莲湖公园撵着看麻雀。先是画得不太像麻雀,后来只要是画鸟,就多少有点像麻雀。再后来又扩展到马、牛、羊、鸡、犬、豕,以及人物等多品类,近年来又点染山水。我把这叫做「突破一点,扩大战果」。我作画决不与别人雷同,比如画马,如果和徐悲鸿一样,我宁可不画;我的马吸收了「唐三彩」,自成一格。画松鼠、牛、麻雀等,我都不重复别人。』

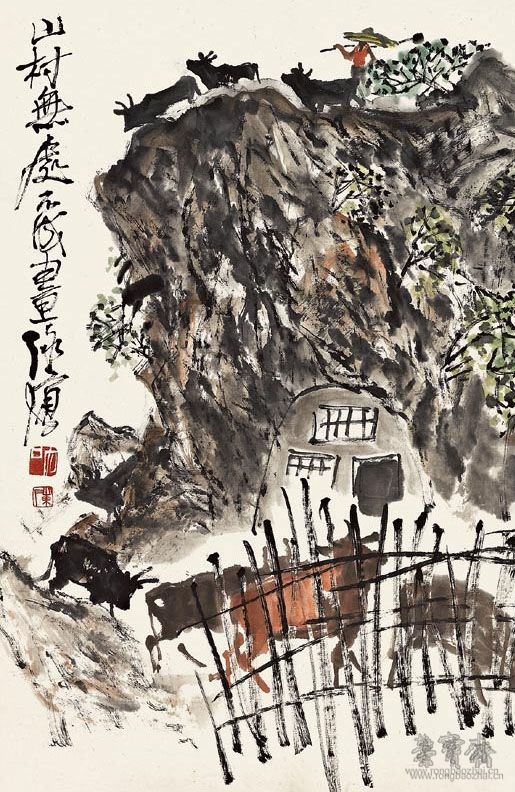

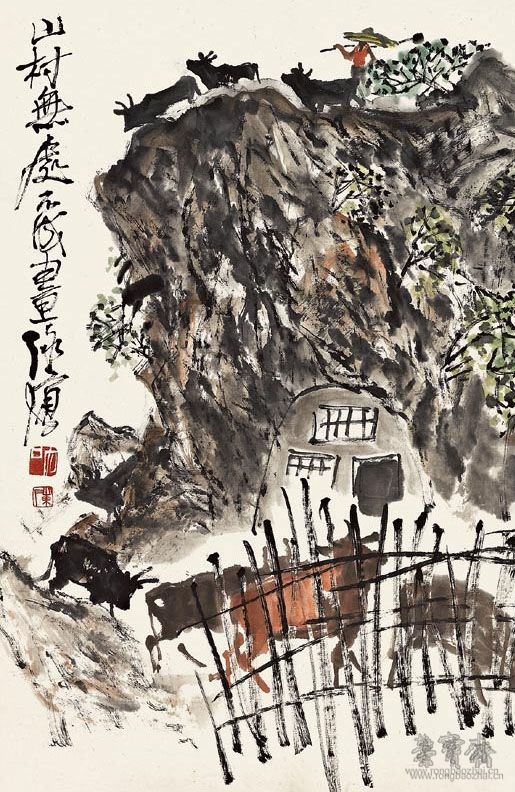

陈笳咏 山村无处不在 51cm×69cm 1981

陈笳咏的画,其表现方式是激情、别致、概括、符号化;其手段是诗书画印一体,相映成趣;其境界是老而不朽,近齐白石之格又开新调。关于陈氏的写意花鸟,评论者可谓多矣。先看阎纲先生的激赏:『笳咏惜墨如金,用笔非常简练,他以简练放纵的笔墨勾抹有我之境。他不拘绳墨,求其神似,画我心象、咏我心声,意到为止。他把审美的形体对象,抽象化为形神兼备的符号,运用符号创造意境,点点滴滴都有情,看似容易却艰辛,不由人同声叫绝。他喜欢画鸟儿。他笔下的鸟儿雀儿,全是「符号」,一个个戴着「三K」党式的尖顶帽,嘴巴上叼着一根长长的陈吸管,或者是陕西老汉伸着嘴巴叼着的老长老长的旱烟锅子,一笔传神,精神气儿全在这旱烟锅锅的头头上了。他画的燕子、丹顶鹤的嘴巴还有鹭鸶的顶毛,也都很长,长得富有旺盛的生命力。他画的松鼠活泼机警;他画的猫咪憨态十足;他画的牛沉稳含蓄,极富力度,使人敬而爱之。他一平、再一平,一竖、再一竖,一朵朵喇叭花争艳斗丽。我非常欣赏他那有生命力的、飞动着的、潇洒的行笔,也非常欣赏他的仅只一按一提的晕染功夫。人所共之,「画龙点睛」「尽在阿堵中」,可是,他画的美女,不论是元宵时节用自行车载着春招来飞燕的姑娘,还是置身桥上月下装饰着别人的梦的少女,或者是炎炎烈日躲在包谷地里凉快片刻的半裸的少妇,一概不长眼睛,然而,此情此景,观者有意,她们全身长满了眼睛。他的夏夜月,不论在椰梢还是在猫的身后,都是诗,那猫,却长出眼睛。猫的双眼,像猫的剪影的两个三角窟窿,射出背后冷黄夜月的自然光一寒光与灵光,那样静谧又神秘,那样机警又机敏。』

陈笳咏 麦涨一片云 48cm×70cm 1983

水天中亦认为:『在他的理论武库里,收集着不同系统的武器。很长时期里用以阐释美术创作,归纳某些阶段艺术形势的武器系统,并不适于阐释他自己的水墨画创作。他的水墨画创作的「抒发自己审美情趣」「毫不掩饰地把自己放进作品里去」的即兴创作,是寓意乐心的文人精神活动,而不是对社会生活观察、分析、提炼所形成的现实生活的「镜子」……而近代文人画习用的画面格式、布局、章法,与他自由劲健的笔致,形成统一的对比。当他想为自己的感情宣泄留下较大的自由时,倔强狂放的笔触竟成为向传统绘画格式挑战的痕迹……

(本文作者刘天琪系西安工业大学副教授,程征系西安美术学院教授)

(期刊责编:李向阳)

(网站责编:简 琼)

未完,欢迎订阅《荣宝斋》2015年1月刊,订购电话:(010)65128417