关山月是岭南画派创始人高剑父的重要继承者,也是当代岭南画派卓有成就的主要代表人物之一。在大半个世纪漫长的艺术生涯中,关山月始终信奉和履行高氏倡导的“艺术革命”的思想学说与写实主义的创作原则,主张艺术为大众服务,强调时代精神、社会责任感及历史进化对于艺术变革的制约,创作出一系列反映现实生活的作品。

一

1935 年进入春睡画院跟随高剑父学画,是关山月艺术生涯的重大转折。在这里,关山月不但理解和掌握了高剑父绘画的相关知识和技法,还“熟习高氏所设计的‘折衷中西、融汇古今’的语言结构框架,而且在观念上接受了高氏强调的反映现实人生和为大众服务的社会功能学说的熏陶。” 值得注意的是,这一观念从两年后开始便在抗日战争的实践当中得到了有效的转化。

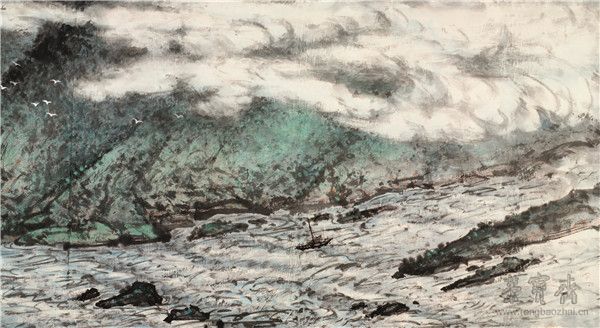

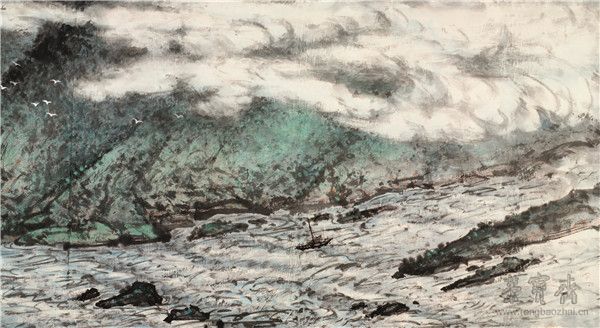

关山月 漓江烟雨 51cm×47.6cm 约1963 年 广州艺术博物院藏

关山月 漓江烟雨 51cm×47.6cm 约1963 年 广州艺术博物院藏

1937 年卢沟桥事变爆发,关山月任教的广州市立第九十三小学因经费来源中断而停办,他也由此失业。高剑父便召其至春睡画院寄宿并继续学画。不久广州沦陷,关山月只得背起画囊逃难到澳门,在澳门普济禅院与先期来此的高剑父会合,并在此住了约两年时间,一边继续学画一边创作抗战题材的作品。1940 年1 月,他在澳门举办第一次个人画展,展品全属抗战题材,澳门各界反响很大,香港《大公报》和《星岛日报》等也为此出了特刊,当时在香港的画家叶浅予和张光宇还引荐他到香港展出。画展的成功给了关山月以巨大的鼓舞,更加坚定了他走艺术与现实相结合的道路的信念和决心。为此,他告别高剑父,回到内地继续举办“抗战画展”。

特殊的时代产生特殊的艺术。在和平年代,艺术不失为一种风雅的在闲情逸致的情景中慢慢把玩的美的载体;然而,当社会一旦处于非常时期,它便有可能承载艺术以外的功能,担负起宣传工具的任务。这也是关山月这一

阶段作品的主要特征。关山月具有忧时伤世的心态和强烈的现实使命感。抗战爆发后,作为一位充满爱国情怀的热血青年,关山月即以他在逃亡过程中耳闻目睹的难民的悲惨遭遇作为创作素材,在他自己的作品中进行强有力地

控诉,完成了大批被其界定为“抗战画”的创作工作,并在各地举办“抗战画展”。关于当时包括他本人在内的大批难民逃难的情景,正如他在《从城市撤退》(1939 年)的款识中所说:“民国廿七年十月廿一日,广州沦陷于倭寇。余从绥江出走,时历四十天,步行数千里,始由广州湾抵港,辗转来澳。当时途中避寇之苦,凡所遇、所见、所闻、所感,无不悲惨绝伦,能侥幸逃亡者,似为大幸。但身世飘零,都无归宿,不知何去何从。且也其中有老者、幼者、残疾者、怀妊者,狼狈情形,可不言而喻。”《中山难民》(1941 年)的款识也说:“民国廿九年二月十日,中山县陷敌。民众逃难来澳,狼狈情形,惨不忍睹。” 关山月可谓以艺术介入社会并获得成功的典型范例,他从高

剑父那里接受过来的“艺术革命”和“艺术救国”的思想学说,在全民族处于生死悠关的紧急关头,有效地转化为实践。可以设想,如果不是因为抗战时期获得一次艺术表现的重要机会,也许他后来会走上另外一条道路。

关山月 井冈山英雄径 276cm×68cm 1983 年 广州艺术博物院藏

关山月 井冈山英雄径 276cm×68cm 1983 年 广州艺术博物院藏

从抗战开始,关山月一直通过不同的方式和角度对中国社会的重大事件和变革进行诠释,留下一批直接或间接反映这种重大事件和变革的代表性作品。仅就这一点而言,关山月显然较高剑父有过之而无不及。显而易见,这

些作品因大多属于被当代文艺领域界定为“重大题材”或“弘扬主旋律”的作品而受到肯定。六十多年来,关山月创作的这类作品主要有:《从城市撒退》(1939 年)、《漓江百里图》(1941 年)、《蒙民游牧图》(1944 年)、《山村跃进图》(1957 年)、《江山如此多娇》(与傅抱石合作,1959 年)、《煤都》(1961 年)、《绿色长城》(1973 年)、《俏不争春》(1974 年)、《龙羊峡》(1979 年)、《长河颂》(1981 年)、《江南塞北天边雁》(1982年)、《碧浪涌南天》(1983 年)、《江峡图卷》(1988 年)、《榕荫曲》(1989 年)、《九十年代第一春》(1990 年)、《漓江百里春》(1991 年)、《云龙卧海疆》(1996 年)、《黄河颂》(1994 年),等等。上述作品大部分收录在关山月美术馆编《关山月作品集》中(海天出版社,1997 年6 月,深圳)。

在抗战时期,“以画救国”是关山月艺术变革的前提之一。无论高剑父还是关山月,“艺术的大众化”和“大众的艺术化”都是其艺术实践中一个具有终极意义的主题。因此,只有在作品中增强写实性,减弱写意性,才能使作品通俗易懂,为大众所接受,达到“唤醒国魂”的目的。而吸取西洋绘画的写实性经验,则是使作品增强写实性的有效途径。在关山月的价值体系中,对笔墨形式的追求更多地让位于对时代主题的表现,也就是说,他首先关注的是如何通过艺术反映现实社会的重大变革,参与民族救亡事业,其次才考虑个人艺术表现语言及纯形式的独立的笔墨审美价值的追求。

二

表现新时代的新题材,对于关山月来说,无论过去还是现在,都不存在某些投机主义者那样的不健康的心态,他是完全发自内心的。而且,更重要的一点是,作为新派的中国画家,在1949年历史翻开新的一页之后,他并不像某些旧派中国画家那样,当社会现实发生改变必须放弃自己过去熟习的旧题材、旧内容和旧方法,而尝试改用新方法表现新题材、新内容的时候,往往显得手足无措、捉襟见肘;他只是沿着自己既有的创作习惯驾轻就熟地延续下来,自然而然地实现平稳过渡,不必付出什么代价来进行心理及技术上的调整以适应新的环境。

关山月 长河颂 161cm×281.7cm 约1981 年 广州艺术博物院藏

关山月 长河颂 161cm×281.7cm 约1981 年 广州艺术博物院藏

如果对1949 年以后我国文艺界长期占据主导地位的审美意识形态及推行的方针政策有所了解的话,就不得不承认,岭南画派在艺术宗旨、创作原则及表现手法等各方面均与前者若合符契,取得了高度的一致性。这一点正如关山月在总结高剑父的艺术思想时所指出的:“高师在艺术的方向、道路问题上,强调理论与实践的一致。他强调师古不泥古,对传统艺术要进得去更要出得来。他提倡临摹,更提倡写生,强调师造化。他要求面向生活、反映生活,体现时代精神。虽然客观生活是创作的依据、是创作的源泉,但对生活的反映不是纯客观的再现,不是自然主义的描写,更不是毫无现实生活依据的主观主义的(“的”可能是“和”之误——笔者注)卖弄笔墨的形式主义的游戏。他也强调学习西洋,提倡从中吸取营养而成为自己的血液,却不是不经消化的硬搬或代替。” 在中国现代美术史上,也许再没有其他画派比岭南画派在艺术思想上更符合于政府所制订的文艺方针了。这种在思想理论上与政府文艺方针保持高度的一致性,以及在创作实践上的大众化和作品风格的通俗性,使岭南画派成为政府文艺方针的代言人从而获得政府的青睐,也为包括关山月在内的当代岭南画派画家在中国美术界及政治生活中享有崇高的荣誉和地位提供

了必要的先决条件;而这种因果关系的存在,也成为一种极具中国特色的美术现象。

可以在不同程度上支持上述结论的事实是:关山月于1958年广州美术学院成立之际即担任副院长兼中国画系主任及附中校长,使广州美术学院在很长一个历史时期里成为培养岭南画派新生力量的大本营;同年受命赴欧洲主持“中国近百年绘画展览”;多次受命为中央党政机关作画,最重要的一次是1959 年建国十周年之际与傅抱石联袂为北京人民大会堂创作巨型作品《江山如此多娇》;多次晋京参加各种全国性的重要会议及其他政治活动;曾在中国美术家协会担任副主席一职;其个人艺术专馆关山月美术馆于1997 年在深圳建立,如此等等。因此,岭南画派研究者李伟铭认为,关山月的绘画代表了当代中国画艺术中的“新正统主义”:“如果说,50 年代以来中国艺术中存在一种可以称之为‘新正统主义’的审美形态的话,那么,毫无疑问,关山月是中国画领域最合适的代表之一;关山月美术馆的落成,正好以一种最具体的形式,还原了‘新正统主义’在当代中国社会中的位置,探索这种位置得以确立的前因后果,理所当然将成为我们真正进入20 世纪中国美术史的核心地带的必经之径。”

三

关山月在对西洋画体系的吸收问题上始终保持了理智而谨慎的态度。这当然并不意味着关山月思想保守,他只是根据中国画固有的形式特征来考虑问题。毫无疑问,作为岭南画派的主要成员,关山月理所当然恪守高剑父提出的“折衷中西、融汇古今”的艺术宗旨,他自己就说过:“古人的善法要继承,洋人的优点要借鉴,别人的好处要参考,但总不能照搬。” 虽然他在青年时代未尝像“二高一陈” 和黎雄才、杨善深等人那样出国学习绘画,但他在春睡画院所接受的,便是高剑父所擅长的传统笔墨线条风格与西洋画空间概念和造型体系渗透互补的中西结合的样式。“‘古为今用,洋为中用’‘承前启后,继往开来’,是关氏关于艺术的言论中出现率最高的关键语词。” 无论如何,

“折衷”都是关山月艺术最基本的语言结构框架。因此,他既明确反对旧国画一味摹古、脱离现实的画风,也明确反对“以西洋画改造中国画”的论调,甚至并不赞成“西洋素描是一切造型艺术的基础”的观点。

关山月 榕荫曲 68.2cm×819.7cm 1989 年 广州艺术博物院藏

关山月 榕荫曲 68.2cm×819.7cm 1989 年 广州艺术博物院藏

从1958 年广州美术学院成立之日起,关山月就担任副院长兼中国画系主任之职,担负起建立新的中国画教学体系的重任。当时中国与苏联的关系极其密切,中国的政治、经济、文化等各领域无不深受苏联模式的影响,甚至有全盘苏化的倾向。中国各美术院校在基础教学的问题上,无论是中国画系还是其他各系,均以从苏联引进的契斯恰科夫体系作为唯一的教学模式。由于契氏体系与中国画体系在各方面均存在巨大的差异,因此,学生接受了契氏体系的训练再转到中国画学习的时候,便出现了严重脱节的现象。针对契氏体系,关山月曾多次表明自己的看法。他说:“我们首先应该承认中西绘画是两个不同的体系,不论在认识对象和表现对象上,都各有各的一套办法。当然,办法中有它共同之处,也各有其特点;各有其优越性,也各有其局限性。因此,我们一直是提倡取长补短。他们忘记了我们民族艺术固有的标准,忘记了自然科学之外还有艺术规律。其实,中国画和西洋画本来就是两个不同的体系,各有各的优越性,也各有各的局限性,谁也不能代替谁,谁也不应否定谁,它们之间不存在承前启后,继往开来的‘继承’与‘发展’的关系,而只有互相吸收营养,互相借鉴优长的关系。比方,中国画认识对象和表现对象就有它自己独特的方法和特殊的规律,经过历久的积累和不断的总结,已经形成了一个完美、成熟而且久经艺术实践考验的体系。”但在当时特定的历史条件下,他无法对契氏体系公开表示反对,只能通过教学实践去检验。后来,他在实践中采取了一些新的教学措施,取得了一定的成效。

只要对关山月作品深入分析就可以发现,关山月所理解的“折衷中西、融汇古今”的原则,在“中西”“古今”这两对矛盾的双方的关系上是有所侧重的:就“中西”而言,“中”是矛盾的主要方面,“西”是矛盾的次要方面,也就是要在继承中国画传统(主要是高剑父绘画以及某些北宗青绿山水和宋元院体)的基础上,吸纳西方写实性绘画体系中某些造型、透视、色彩等方面的经验;就“古今”而言,“今”是矛盾的主要方面,“古”是矛盾的次要方面,也就是要以借鉴传统为手段,以创造出与现代社会普罗大众的审美经验和欣赏习惯相适应的艺术风格为目的。这从他的言论当中也可得到印证。他说:“岭南画派的特点有人用四句话来概括:折衷中西,以中为本;融汇古今,以今为魂。” 其实,这句话用以特指关山月本人的艺术价值取向也许更为确切,虽然这一价值取向在事实上并未能完全贯彻到他的所有作品当中。

四

关于中国画的继承和创新问题,是“五四”新文化运动以来一直严重困扰中国画坛的最主要的问题,时至今日仍然处于争论不休的状态中。近二十多年来,随着对中国画传统的反思日益深刻,20 世纪50 年代以来在苏式现实主义影响下所形成的中国画的价值标准逐渐受到挑战,传统中优秀成分的价值被重新发掘出来并得到新的肯定。于是越来越多的中国画家纷纷走上了回归传统的道路,形成一股强劲的艺术思潮。20 世纪80 年代中期开始在中国画坛出现的“新文人画”流派,便是这一艺术思潮在实践中开花结果的典型范例。如何评价这种现象,成为摆在当今美术史研究者案头上一个见仁见智的议题。不难发现,无论将关山月艺术置于当今哪一种回归传统的中国画流派的背景中进行观照,都难免会得到格格不入的结果,因为它们之间除了使用的工具、材料和部分的描绘对象相同之外,其他诸如艺术宗旨、创作思想、灵感来源和表现手法等各个方面,都毫无共通之处。

关山月 丹荔图 135.5cm×45cm 1983 年 广州艺术博物院藏

关山月 丹荔图 135.5cm×45cm 1983 年 广州艺术博物院藏

上述回归传统的中国画流派当然有别于清末以来那些因循守旧、陈陈相因的旧国画。早在春睡画院时期,关山月就已彻底地与旧国画“划清界线”。高剑父及其追随者们不遗余力地推行“艺术革命”,其目的是为了建立“新国画”体系,但在具体做法上却并不是要完全否定旧国画的一切。这一点正如高剑父所言:“我们的所谓艺术革命,系从艺术与人生的观点上做起,并不是要从描绘方法上做起。所以我并不是要打倒古人,推翻古人,消灭古人。在表现的方法上我们要取古人之长,舍古人之短,所谓师长舍短。弃其不合现代的,不合理的;是以要把历史的遗传,与世界现代学术合一来研究。更吸收各国古今绘画之特长,作为自己的营养,使成为自己血肉,以滋长我国现代绘画的新生命。”虽然如此,关山月的作品与传统文人画在笔墨形态上仍然存在相当遥远的距离。如果仅就笔墨和对象的关系而言,新、旧文人画与关山月艺术的区别主要在于:无论新、旧文人画,其创作都是以对象表现笔墨,对象只是手段,笔墨才是目的。因此,无论新、旧文人画,都既不必考虑画面的透视关系(传统中国画的散点透视,其实并不是一种科学的透视法),也无须考虑对象的真实造型和真实色彩,仅仅是写意而已。所谓“写意”即表现意象,其

本质当然是强调用高品格的文化性绘画语言去阐释作者特有的心灵境界。但简单通俗地说,写意也可理解为“示意”,那么写意画未尝不可以理解为“示意图”,在造型方面看似以各种半抽象符号(即程式化的勾皴点染)表示出对象的大意。所以文人画不重“形似”,只重笔墨和“神似”,而“神似”并没有一个严格的标准。于是那些被高剑父讥为“一箩鸡蛋两箩柴”的极端程式化的作品,其作者也大可躺在“神似”的云端上作自我陶醉。而关山月的创作却是以笔墨表现对象,笔墨只是手段,对象才是目的。因此,他格外强调对象的描绘必须准确生动,符合客观真实,反对旧国画中那种毫无生活感受的程式化造型。而要做到这一点,则必须对景写生。为了写生,他以“不动我便没有画”为信条,

足迹遍及海内外各地,自称“平生塞北江南” ,所到之处,无不画箧丰盈,满载而归,平生所画的写生稿不计其数。他的大部分山水画都是直接写生而来或在写生的基础上完成的,而且画面关系的处理也以科学的透视学为依据,以求合乎视觉所见。即使加入主观处理的成分,也以不违背客观原则为前提。在他的作品中,基本没有违背透视学的现象存在。

关山月 放工图 133.5cm×68cm 约1957 年 广州艺术博物院藏

关山月 放工图 133.5cm×68cm 约1957 年 广州艺术博物院藏

相对而言,关山月绘画在精神内质上与北宗青绿山水和宋元院体画的距离稍微拉近,这自然是来自高剑父提倡“新宋元”画的影响。当然,高氏也曾提倡“新文人画”,但他所提倡的“新文人画”与20 世纪80 年代中才开始出现的“新文人画”只是名称相同而已;而且,在“新宋元”画和“新文人画”之间,由于高氏的精力主要集中在构建“新宋元”画的模式上,因此他在“新文人画”的探索上所付出的精力还不如岭南画派的另一位创始人陈树人 。在春睡画院中,高氏向他的学生提供的古画临摹范本也是以北宗青绿山水和宋元院体画为主。

事实上,在关山月的作品中,直接源于北宗青绿山水和宋元院体画笔法的也并不多,除了少数早期作品如《漓江百里图》(1941 年)在山石的皴法等方面与宋元院体画确实存在相似之处以外,大部分的早期作品主要还是受高剑父那种借鉴日本画家竹内栖凤(1864—1942)等融合中西、注重写实的画法的影响,较明显的有《从城市撤退》(1939 年)、《侵略者的下场》(1940年)、《疾风知劲草》(1962 年)、《东风》(1962 年)等。能够代表他个人风格的则是其成熟期的作品,在继承高剑父的基础上进一步蜕变成这样一种艺术效果:运笔迅疾凌厉,线条粗犷刚健,色彩斑斓绚丽,墨色融为一体,浓淡对比强烈,注重空间气氛。这类作品主要有:《鼎湖组画》(1980 年)、《林泉春晓》(约1983 年)、《秋山飞瀑》(1983 年)、《秋溪放筏》(1983年)、《万壑落飞泉》(1987 年)、《在山泉水清》(1988 年)、《行云流水醉秋山》(1988 年)、《秋色》(1988 年)、《行云流

水出巫山》(1991 年)、《南山春晓》(1994 年)、《壶口观瀑》(1994年)等。这种画风的蜕变只有在其强烈的创新意识的支配下才得以完成。

关山月 行云流水出巫山 61.3cm×246cm 1991 年 广州艺术博物院藏

关山月 行云流水出巫山 61.3cm×246cm 1991 年 广州艺术博物院藏

无庸讳言,关山月虽然再三强调“中国画一定要继承传统”,而且他的画风也是以继承传统为基础的,但在他的作

品当中,很多新派国画家都难以避免的创新有余而继承不足的问题依然未能解决,最主要的一点在于,中国画笔墨线条独立的审美价值在他的作品中尚未能得到充分的体现,他的实践似乎与他“否定了笔墨,中国画等于‘零’”21的观点并不完全相符。不过,如果以新、旧文人画的审美标准作为参照系来要求关山月艺术的话,恐怕既有违其初衷,也不符合艺术史学的规范。

(本文作者广州艺术博物院学术委员会主任、研究馆员)

(期刊责编:杨元元)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《艺术品》2017年06月刊,订购电话:(010)63036971