民国后期一直趋于没落的帖学书法开始兴起,帖派书法开始重新走入人们的视野,并逐渐受到了关注。作为帖学书派的代表书家,吴玉如以其卓越的书法成就,以及对“帖派”“碑派”书法的独特思考,成为现当代以“二王”为宗的帖派书法发展代言人。吴玉如的成就,宣示了传统审美价值再次成为了时代审美的主流,以及正统书法观念的再度回归。

吴玉如(1898—1982),名家琭,字玉如,早年号茂林居士,晚年号愚叟。吴玉如生于南京,祖籍安徽泾县茂林镇,元祖吴江龙为明代万历丁未武进士,曾任贵州都司署、贵州布政使,高祖吴渭来为清代道光辛己举人,曾祖吴崇寿为道光丁酉举人,邳州知州。祖父吴瞻青,字翘士,同治癸酉举人,光绪十九年曾出使朝鲜,也曾出资在北京宣武门外建泾县新会馆。父亲吴彝年,字佑民,原在吉林电报局工作,民国后退职居住在天津。母亲顾氏,清末南京著名诗人顾云之女。吴玉如生长在标准的书香门第家庭,家庭的熏陶对吴玉如日后的成长以及学养的形成,有着潜移默化的作用。

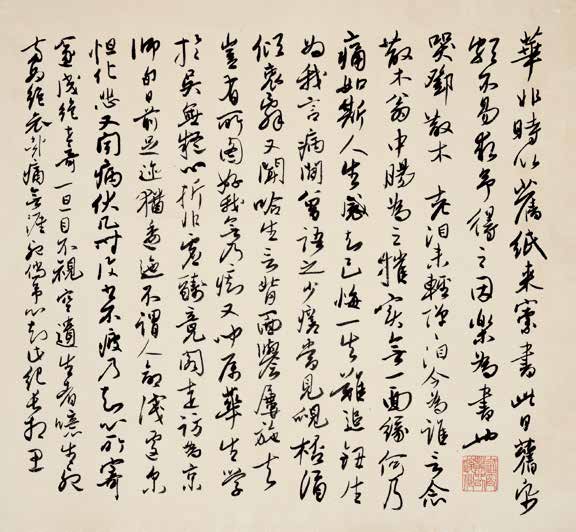

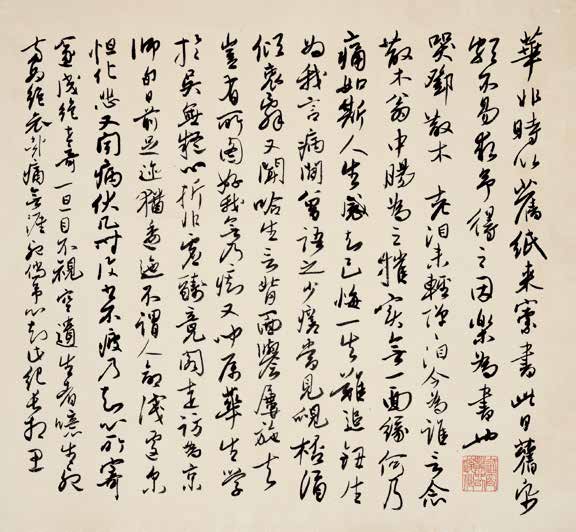

哭邓散木

哭邓散木

吴玉如十岁时随父亲入津,从此,吴玉如一生的大部分时间都是在天津度过的,天津也因此成为了吴玉如的第二故乡。十五岁时吴玉如进入天津新学书院学习,因不满该校的教育,遂转入天津南开学校学习,与周恩来同班。在学期间,由于品学兼优,深受严范孙、张伯苓二位先生的赏识与奖掖。抗日战争以来,吴玉如先后在天津志达中学、天津工商学院、津沽大学任教,“文革”前一直是授徒鬻字以自给。二十世纪八十年代,吴玉如被聘为天津市文史研究馆馆员,并先后当选为天津市文联委员,天津市政协委员,中国书法家协会名誉理事。

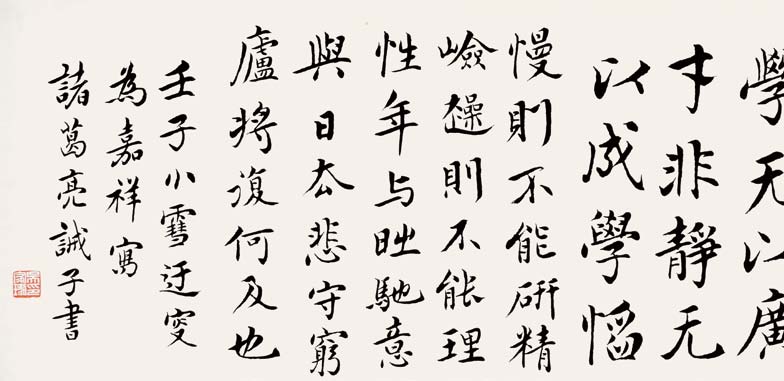

出笔作诗七言联

出笔作诗七言联

吴玉如的一生以书法最为世人所熟知,且成就最高,其次是诗词研究与诗词创作,此外,吴玉如在音韵、训诂,以及辞章方面也有较高的造诣,遗憾的是现今并没有相关的文章著作流传下来。研究吴玉如的书法,首先应从他的书学思想入手,因为吴玉如算得上是现当代标准的传统中国儒家知识分子,在这一群体中,书法是被视为小道的,因此吴玉如也从来不以书法家的称呼自居,他认为“书法末事也,人生固有其他更大作为者”,“士先器识而后文艺,书法以读书为本,读书以做人为本”。在吴玉如的书学思想中,随处可以见到他从传统文人士大夫角度出发而形成的思考,在这一类人群的眼中,对自身而言,书法是提高自身修养的有效方式,对社会而言,书法有着“成教化,助人伦” 的积极作用。需要注意的是,吴玉如借用王士祯诗歌理论中的“神韵”论,来作为自己书法美学的核心内涵,并用“味”“气”“理”等审美范畴来表达自己对书法美学的理解,他将诗歌与书法放置在了同一个思考维度当中,通过两种艺术相互的通融来整体认识、把握书法的美学内涵,这种美学观点显然是承继了传统文人“诗文书画本一体”的文艺美学思想。

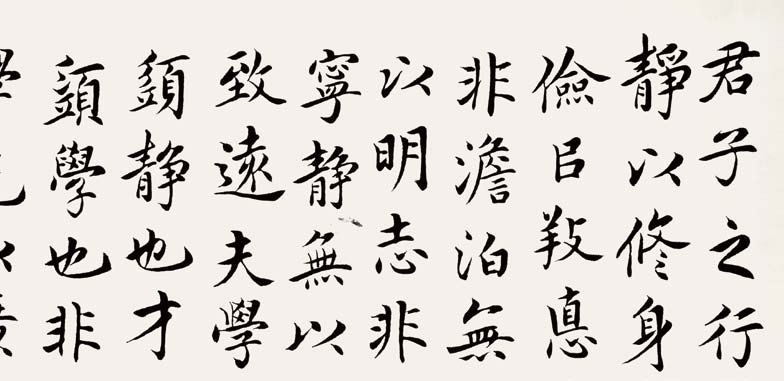

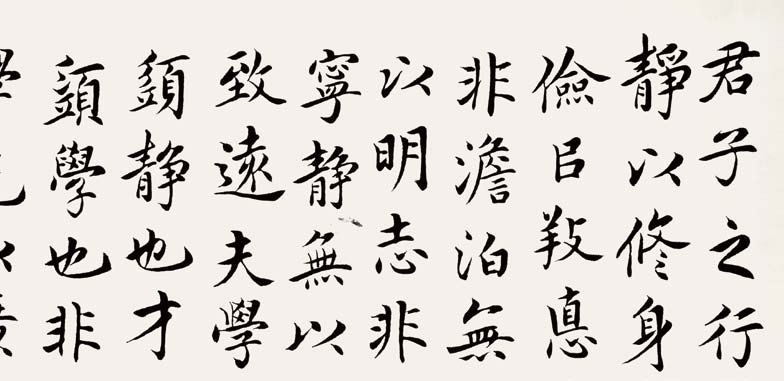

临《乐毅论》

临《乐毅论》

吴玉如身处碑学与帖学碰撞的时代,因此在他的书学观点中,除了传统帖学书家的观点外,还包含了对于碑学的思考。大体而言,吴玉如认为无论是北碑、南碑,甚至是隋碑,其实质都是“二王”书法发展的产物,与“二王”书法在精神上一脉相承,以《元略墓志》为例,北碑、南碑、隋碑都继承了“二王”的书法笔意。而在这样的书学思想的指导下,吴玉如在书法实践方面也主张“融会贯通”,他主张将魏碑纳入“二王”书法系统,认为借助北碑可以上溯一窥“二王”书法堂奥。吴玉如的书法取法广博,既全面又庞杂,楷书取法《元略墓志》,兼学《张猛龙碑》《张玄墓志》等,对唐楷也有所涉及;小楷学“二王”,行书则自然以王羲之作为最高的追求,篆隶则出于邓石如,虽然看似复杂,但吴玉如始终都是站在“二王”书法的角度来讨论书法的,因此他所思考的魏晋书法也有了更新更全面的内涵。

吴玉如虽然诸体皆能,但最能体现他书学思想,代表他书法高度的还应当数行草书。吴玉如的小字行书学王珣《伯远帖》,深得其中三昧,往往越是看似不经意的随性之作,实际上却经过了大量的实践与思考而得的,最终形成了小字行书不激不厉,风神自远,温润秀丽的个人面貌。

《与鄂州柳中丞书》是吴玉如的精品手卷之一,书写的内容是唐代散文家韩愈的名篇。此作品书于二十世纪六十年代,看似不经意之作,实则笔笔有来历,是难得一见的精品。此时正值吴玉如晚年,正是所谓“人书俱老”的时候,全卷气息冲淡,洒脱俊逸,深得王珣《伯远帖》古淡潇洒的意味。在用笔方面,爽利,牵丝映带明显而不饰雕琢的痕迹,中锋与侧锋的交替使用,既增强了线条的张力,也丰富了细微之处的变化。此外,吴玉如运用了孙过庭《书谱序》中常见的小草书搭接笔法,将二到三个单字组合成一个字组,比如“自以为”三个字就形成了一个字组,“以”和“为”顺势形成了笔画的搭接,形成了气韵贯通的艺术表现力。这样的搭接表现手法,虽于《书谱序》中最为多见,但实际上也是“二王”信札中常用的表现手法。在章法布局方面,吴玉如将小行书与小草书合理地穿插使用,使得作品的格调更加高古。《与鄂州柳中丞书》系手卷,因此字形较一般小行书而言更为瘦长,每行大约均为十余字,因此行轴心线有足够的摆动空间,通过不同单字的重心变化来调整字势,进而影响每行的行轴心线摆动方向。正如吴玉如自己所说:“临古人碑帖,先需细心玩读,而后玩之。临必一丝不苟,一点一画之间,细入毫厘,不可轻易放过。” 他在《与鄂州柳中丞书》中自由出入晋唐诸家,最终看似不经意的遣怀之作,实则笔笔精道,笔笔有古人可循。在用墨方面,《与鄂州柳中丞书》的后半部分运用淡墨书写,出现了飞白的效果,使得整幅作品气息越发的平和疏松,最大限度体现了吴玉如个人所追求的晋人面目,也使得这幅作品成为吴玉如二十世纪六十年代后期的代表作品。

临《乐毅论》

临《乐毅论》

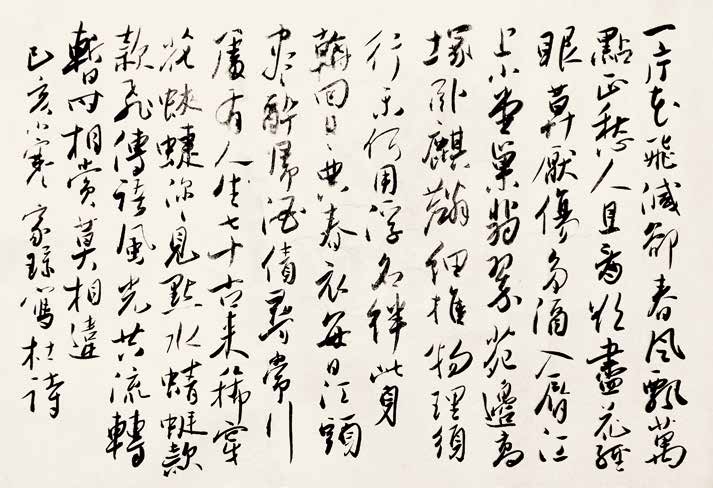

如果说吴玉如的小字行书体现的是不徐不疾,从容和缓,潇洒俊逸的晋人秀丽妍美,那么他的大字行书所体现的则是另一种浑厚老辣的美感。吴玉如在三十岁左右就已经形成了自己清秀、俊雅的书法风格,并在以后的实践中一直保持了下去。四十到六十岁,是吴玉如书法艺术日臻精妙的阶段。这一阶段的书法以李邕对他的影响最大,李邕以铦利清峻的碑版行书而名重于唐代,以晋唐之笔化北朝碑刻的朴茂自然为己所用,这给了吴玉如很大启发,因此,他中年以后的行书,尤其是大字行书,往往可见李邕碑版行书影响的痕迹。与此同时,吴玉如对篆隶、北碑的涉猎,也为他灵修俊逸的晋人书风,增添了淳朴、高古的艺术格调。尤其是“卢沟桥事变”之后,吴玉如蛰居租界,闭门钻研篆隶两年之久,取法《散氏盘》《张迁碑》《琅琊刻石》等,与自身的书风相结合,特别是对清朝碑派书家的成就十分重视,郑簠、赵之谦等书家的书法均有所学习,并做了大胆的取舍。吴玉如晚年的书法确实达到了炉火纯青的地步,他追求的已经超出了“法度”的范畴,而是顺应自然之理,强调天然之趣,苍老雄劲取代了含敛隽永,笔随意到取代了精雕细琢。尽管人处暮年,又抱病在身,此一阶段的吴玉如仍能手书六尺巨幅,纵势为主的结字方法,行草书相混杂,如“摊”“过”“为”“穷”等字,中宫含敛,字势自有一股豪气。单字的动势基本还是左低右高的趋势,但吴玉如在《摊书》中有意识地缩小了行间距,使得行与行之间左右顾盼生姿,加上行轴心线的轻微摆动,使得全幅书法有动势而不剧烈,具有流连畅达的美感。在用笔上,《摊书》用笔生动灵活,以苍劲老辣为追求目标,单字用笔较为缠绕,难免有过度修饰之嫌,这种写法是受到了傅山的影响,与吴玉如二十世纪八十年代的作品相比,用笔豪气有余而内涵不足,这是研究学者应当客观正视的问题。而第四行枯笔的加入,则更加丰富了书作的整体效果,对于这种轴心线摆动并不剧烈的章法而言,也起到了一定的调节作用。纵观以上作品,既有小字行书的妍美含敛,也有大字行书的浑厚老辣,且随着年龄的增长,吴玉如对于自己下笔的控制更加游刃有余,与早期书法相比,晚期的书法最终摆脱了法度的束缚,而从书家个人的心性出发,上升到了一个新的境界。在吴玉如的论书文字中,单纯阐释其书法美学观点的文字并没有多大的比重,多数文字还是叙述了书法学习的实践方法。从现存的吴玉如论书文字来看,他的书法美学内涵主要围绕着中国书法理论的继承,以及文学理论与书学理论的相互交融而为学生示范寸半左右的楷书,高捉笔管顶端,站立挥毫两个多小时而无倦容。此一阶段的书作水平,超过了以往各个时期的书作,这不仅仅是技巧上的锤炼已经臻于完善,更重要的是书家个人艺术境界的突破,充分体现了书家老而弥坚,精进不已的艺术追求。

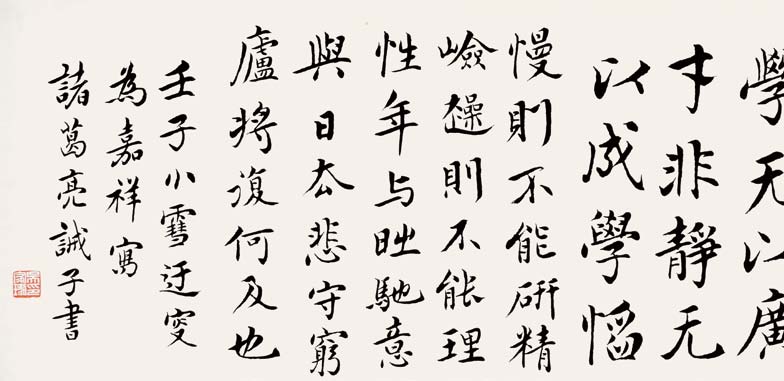

诸葛亮《诫子书》

诸葛亮《诫子书》

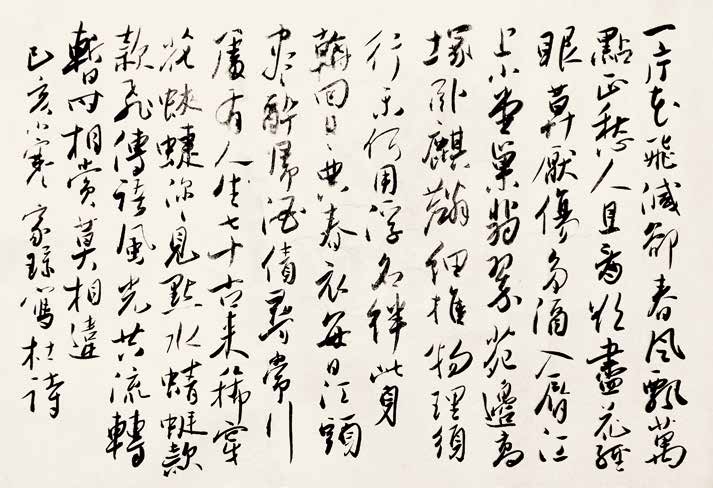

《迂叟自书诗稿》是吴玉如大字行书的代表作品,诚可谓“从心所欲不逾矩”,将随性抒怀的大字行书与清秀含敛的小字行书观照比较,才能更加客观、完整地理解书家的艺术成就与书风特征。其中《书愤》一诗释文:“剩水残山一局棋,世间甚处武陵溪。同为华夏分吴越,难答滕公事楚齐。我自死心安朽腐,谁能系念到黔黎。家居洪浸今何日,涉想尧年未可稽。”吴玉如的一腔爱国热血洋溢于纸面之上,全篇诗作气局开张,纵横恣肆,书风与诗意紧密结合而相得益彰。从用笔上来看,吴玉如晚年主张高握管,执笔相对靠近毛笔的上端顶部,因此对于毛笔的控制难度也会增加,因此此篇的书写较为放松,转折处也多圆笔而少方笔,因此使得全篇更为通达宛转,气息也更为流畅。枯笔与润笔互用,也成为了此篇用笔的一大显著特征,如“滕”“黎”“日”等字使用的是枯笔,而“愤”“为”等字则明显是润笔,由于此篇书写缺少方折用笔,因此通过枯笔与润笔的交替使用,也能起到丰富画面,调节节奏的作用。从章法上来看,《书愤》全篇较之吴玉如的其他小行书作品而言更为纵横恣肆,单字字势与左低右高的小行书不同,个别字较为平正,如“事”“为”,甚至单字呈现出左高右低的态势,如“谁”“能”,这与单行六至七个字的字数有关,单行的字数减少,如果单字字势仍保持原有态势,势必会造成行轴心线缺少动势。因此,调整单字的字势,就能解决由于单行字数减少而造成的行轴心线缺少动势的问题。尤其“陵溪同为华夏分”和“吴越难答滕公”两行,轴心线剧烈摆动,单字间的间距也随之变化,形成疏可走马,密不透风的强烈视觉对比。强烈的动态与鲜明的疏密对比、枯润对比,形成了剧烈而跳动的视觉效果,这与吴玉如所擅长的飘逸妍美的小行书气局大相径庭,但这种躁动的视觉效果,却能更好地抒发书家的情感,与所书写的诗文内容相得益彰。

吴玉如作书

吴玉如作书

《摊书》同样也是吴玉如二十世纪七十年代的代表作,释文:“摊书过午夜,临屋睡无哗。冷雨秋为骨,灰心静是家。灯前孤影瘦,世上百忧奢。我独何人也,老穷遂欲遮。”全诗营造出了清冷孤寒的意味来,仿佛使人看到一灯如豆的窗前,一个学者勤勤恳恳地摊书阅读的场景。从章法来看,《摊书》主要还是采取展开的。“神韵”是吴玉如书法美学内涵的核心,同时也是他个人对于以“二王”书法为代表的魏晋书法美学精神的理解。此外,吴玉如还通过“气”“味”“理”等意象来论述书法的美学内涵。

在吴玉如的文中,关于“神韵”的论述有很多,比如“作字虽小道,其中亦有至理。临古人碑帖,先须细心玩读,而后临之。临必一丝不苟,一点一画之间,细入毫厘,不可轻易放过。初写必求能匀、能慢,后必不能快。鼓努为力,是所切忌。专心一艺,非朝扪夕得,必如种植,不时除草,每日灌溉,始望有获。涵养之功,不能有别路也。久而久之,乃可造自然而明神韵矣”“作书要无论为隶、为楷、为行或草,必先笔笔不苟,即一小点转折处,亦不宜轻易放过。必使来踪去迹、方圆长短,毫无拖泥带水、浮掠肿率各病。持之久远,然后可进而言神韵。初步潦草,终身无臻化之境”。吴玉如把“神韵”作为他书法美学的核心,认为书家必须经过长期刻苦的临帖学习,就像种植栽培植物一样,每日灌溉,才能有所收获,这是学习书法的唯一途径,除此之外别无他法。在这两段论述中,虽然吴玉如一直在推崇“神韵”对于书法的意义,但他却没有明确指出“神韵”的具体含义,只是把神韵作为书法美学内涵的核心来直接讨论。吴玉如在评价馆阁体的时候说:“书法到馆阁,神韵如电扫,奄奄无生气,整饬拙栲栳。”此处“神韵”与“生气”相对应,即所谓书法的“神韵”应该如人之精气神一样,“和莫非此之重而一摄于神韵,足于神韵则腠理皆活,所谓栩栩然生。不则,泥塑木雕纵极之精巧,对之终索然矣”。此处,吴玉如虽然仍旧没有明确指出“神韵”的具体含义,但是却指出了“神韵”的对立面,即“奄奄无生气,整饬拙栲栳”,以及如“泥塑木雕”一般,因此这里可以从“神韵”的对立面理解出“神韵”的含义包括生机、生气。

吴玉如在讲学

吴玉如在讲学

进一步上溯吴玉如“神韵”的来源,则可以上溯到王士祯。王士祯的“神韵”主要表现在对于诗歌的审美要求上,他的“神韵”说在清代诗坛产生了巨大的影响,吴玉如对诗歌颇有研究,因此自然熟悉王士祯的“神韵”说。王士祯对于“神韵”的阐发,并不仅仅局限于诗歌,而是以“神韵”来统领诗、文、书、画,甚至是篆刻,他认为“夫又岂作画为然,骨肉之匀、刚柔之用,凡诗也、文也、书法也、篆刻也,何莫非此之重而一摄于神韵,足于神韵则腠理皆活,所谓栩栩然生”。对比前文就可以发现,吴玉如的“神韵”说是完完全全地从王士祯处转化而来,因此,后世研究者可以通过王士祯的“神韵”说进一步加深对于吴玉如“神韵”的理解。王士祯撰文称:“汾阳孔文谷云:‘诗以达性,然须清远为尚。’薛西原论诗,独取谢康乐、王摩诘、孟浩然、韦应物,言:‘白云抱幽石,绿条媚清涟清也。表灵物莫赏,蕴真谁为传。远也。何必丝与竹,山水有清音;景昃鸣禽集,水木湛清华。清远兼之也。总其妙在神韵矣。’ 神韵二字,予向论诗,首为学人拈出,不知先见于此。”王士祯用“神韵”概括了“清远兼之也”,此处的“神韵”应当有含蓄悠远的意思。又云:“昔司空图表圣作《诗品》凡二十四,有谓‘冲淡’者曰遇之匪深,即之愈悉;有谓‘自然’者‘俯拾皆是,不取诸邻’;有谓‘清奇’者‘神出古异,淡不可收。’是三者品之最上。”王士祯继承司空图对于冲淡的审美追求,认为此为“最上”,并用以评判衡量后来的诗歌,因此此处的“冲淡”也可以视为“神韵”的重要特点之一。

杜甫《曲江》二首

杜甫《曲江》二首

从以上的观点可以推断出,王士祯所谓的“神韵”应当包括如下特点,即:清新自然,含蕴蕴藉,清远冲淡。而吴玉如的“神韵”说是直接源于王士祯,因此吴玉如所理解的“神韵”大体上应该也是以这些含义为主要组成部分,在吴玉如的美学概念中,只有清新自然,含蕴蕴藉,清远冲淡而又不乏生机的作品,才能称得上有神韵的书法作品,反之,都是奄奄无生气,“对之终索然矣”。

综上所述,吴玉如的书法美学内涵以神韵为中心,他的书学思想基于传统文人的审美趣味,关注作为书法主体的个人精神、人格、修养在书法作品中的表达,借以凸显书法的“神韵”。再观照他个人的书法实践,从早期的重视法度,到晚期的随心所欲,随着功力的深厚,个人修养的提高,书法创作也走向了一个新的境界。即使在当代,吴玉如的书法艺术仍然具有独特的魅力,闪烁着耀眼的光芒,而他的书学思想,也为后人进行帖学研究提供了颇有价值的参考。

(本文作者为安徽省书协学术委员会委员)

(期刊责编:王可苡)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《艺术品》2017年12月刊,订购电话:(010)63036971