一部中国绘画史,是部重心由北渐南的历史,如同华夏文明的重心由远古的黄河流域转向中古的长江流域。在这部由北而南的艺术发展史上,一种关乎江南的情怀始终贯穿其间。这一情怀,既促生了水墨画的“笔墨”概念,也引发了文人画一统艺苑的故事,更推动了中国画由古老的“绘事”“诗余”向现代意义上的“艺术”转变……

提及“江南”,不免想到米芾对于董源的推崇,想到富于神秘色彩的“江南画”,想起赵孟辉煌的“古意”运动,想起董其昌著名的“南北宗”论……“江南”有如此丰富的绘画史含义,足令众说纷纭:何以从有史可稽的中国画史之开端,“江南”就占居了重要而特殊的地位?何以云水氤氲的水墨画,一直与江南保持着如此亲密的血缘关系?何以被尊为“南宗”孔颜的董、巨和以“元四家”等为代表的山水画,会成为清代皇家画苑力捧的对象,成为匠人与文人共同效仿的榜样,甚至连乾隆帝营造皇家宫苑的宏大构思中也包含了如此浓重的江南园林情怀?何以至今的中国绘画,仍然保留了如此强烈的文人画情结?

一、中国历史上三次文明南渡与江南绘画的崛起

古来中国画论中,隐含着一种浓重的“江南情怀”,是因为中国有史可稽的绘画史始自魏晋南北朝。

五胡乱华,晋室南渡,不但为华夏文明的中心在其后的步步南移奠定了基础,也令南方自古以来在文艺上第一次领风气之先。以晋室南渡为始,唐末战乱和北宋“靖康之难”分别在唐末和南宋再造了两次大规模的文明南渡。尤其是南宋,最终完成了中华文明时间上由上古而中古,空间上由北而南的大转移。从此,华夏文明的中心在南方尤其是江南确立不移,江南文化也一直引领着整个中国的文艺潮流,直至1949年后才逐渐发生变化。

这三次文明南渡,并非本文要旨,但要阐述明清至近代的江南画,却无法回避对其作简要叙述。

清 潘恭寿 佛像图 90.5cm×31.8cm 扬州博物馆藏

东晋时的第一次南渡,令北方大姓如王、谢家族,纷纷南迁,造就了充斥“药与酒”精神的魏晋风度。所谓“礼岂为我辈所设”,无尽的战乱造成白骨千里的出离苦难,城头变幻的大王旗高扬的无非是以功利为核心的实用主义,两汉以来形成的正统价值观遭遇了前所未遇的挑战。荒诞狂逸,随心所欲,成为江南士人反叛现实、麻醉自我的手段。庄周、列子之说的兴起,莫不是对惨淡现实的无奈与回避。乃而“老庄告退,山水方滋”,追求自由精神的乐夫山水的情愫,由是生焉。谢灵运首开山水诗风,顾恺之行山阴道上而目不暇接,王羲之欲借山水“乐死”(《世说新语》)……皆催生了南朝艺术的新变。

反映到绘画上,汉魏以来兴起的佛教故事画开始在江南士人的笔下悄悄地发生变异。史载顾恺之画维摩诘,有“形容枯槁”“隐几忘忧”之态(《历代名画记》卷三《论画体工用拓写》),这位几近神佛的古印度居士在晋人笔下已不再是受人膜拜的偶像,而成了老庄式的江左士人的化身。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,以顾恺之为首的“南朝三大家”的诞生,为江南艺坛树立起不朽的丰碑。陆探微“笔才一二,像已应焉”的简逸画法,张僧繇传说中色彩鲜亮的没骨技法,都是南朝人对由北方传来的传统技法做江南化改造的明证。

与此同时,山水之乐令自然主义审美遍起南朝,催动了水墨画的诞生。

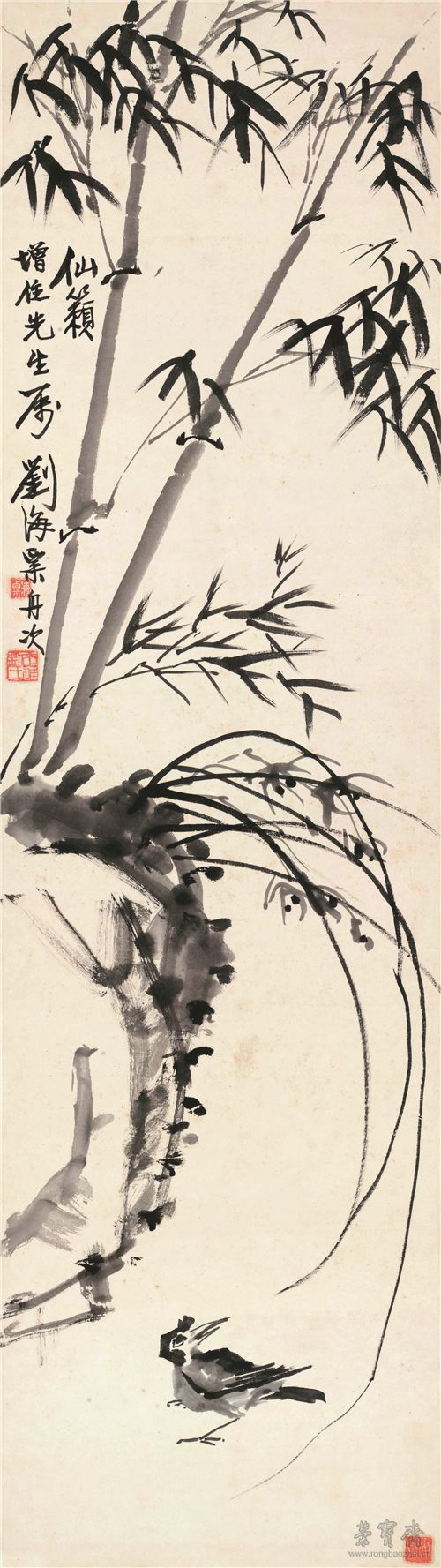

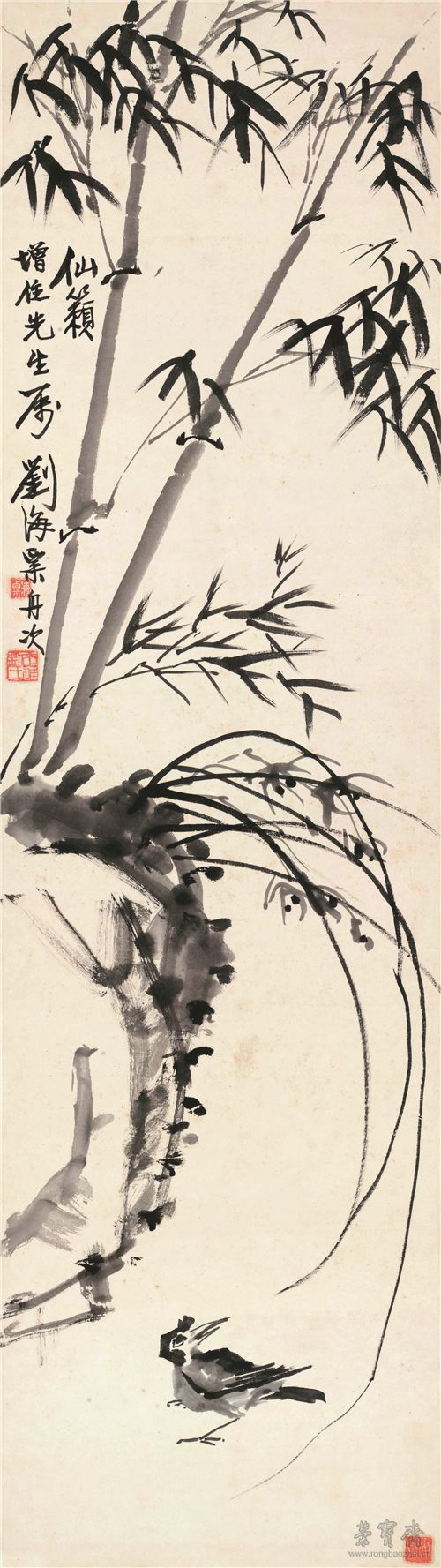

刘海粟 仙籁 148cm×40cm 扬州博物馆藏

文献中最早关于水墨画的记录,乃是传为梁元帝所著《山水松石格》中提到的“破墨”“笔精墨妙”和“高墨犹绿,下墨犹赭”,虽寥寥数语,却可证水墨山水画在梁时已然兴起。中唐时名动南北画坛的天台山处士项容领衔的项氏家族的泼墨画,亦即朱景玄、黄休复所谓的逸格水墨画(即今人所乐道的水墨大写意的前身),显然是与南朝前辈所醉心的山水精神息息相通。这种新颖、超脱常规的水墨画技法,影响了游走于各地的唐代名家王墨、张璪、孙位、贯休等。特别是受此影响甚深而在北方独享大名的张璪,成为晚唐至五代隐居于太行山中创造全景水墨山水的荆浩最为信服的榜样。正是在张璪的启发下,荆浩融合了吴道子的笔法与项容“独得玄门”的逸格水墨,终于将水墨山水画推向笔墨兼济的成熟境地,开启了北宋水墨山水画全盛的时代。

晋室南渡,第一次将古老的华夏文明的重心从黄河流域推向了长江流域。后人论画每言及此一时段,必详南而略北,江南情怀从一开始便与中国画审美之史结下了不解之缘,乃缘斯文在兹之故。

南北朝时的政治军事可谓北强而南弱,但其时的文化却恰恰是北微而南盛。文明的盛衰常常不与军事的强弱成正比,宋代的文明可谓有史以来的极点,但军事上却是历史上由强而弱的转折点,而凭借武力入主中原的蒙古人和满族人又很快被汉文化同化……都是极好的例证。晋室南渡,渡的并非是一姓王朝,而是绵延了千年的文明;江左风流,依托的并不仅仅是几个才绝、画绝的名士,而是被整个民族认同、传承已久的斯文。故古来论此一时段之画学者,独许南朝三大家,而其时北方艺学,水平未必与南方相去霄壤,史载河洛画家有蒋少游、杨子华、曹仲达、田僧亮等诸多名手,娄睿墓之出土,云冈、龙门石窟剧迹,亦皇皇在焉,然终未能获价重于史家,只缘斯文在南而不在北。

钱瘦铁 醉仙图 32cm×58cm 扬州博物馆藏

这样的情况在文学中尤甚,由于知识阶层的流失,少数民族统治集团自身缺乏文化传统,兼之战乱频繁,令北朝于百数十年中几乎没有产生重要的作家与作品,北地名家如庾信、王褒等,实质也属南人北渡,庾信最著名的作品,倒是脍炙人口的《哀江南赋》……当时北方的绘画水平并非不值一提,但其文化已沦落为小传统,或者说是民间文化;南方的军事虽弱于北方,绘画水平也并非北人不能梦见,但其文化却属于大传统,或谓精英文化。因之,即使在文艺中心重回北方的隋唐,史家和论者对于南北朝绘画的认识,犹详南而略北。事实上传世最早的画论如《古画品录》《魏晋胜流画赞》《画云台山记》等,也莫非江南人所为。由此产生的错觉是:南北朝时艺术的绝顶风光几乎为“二王”父子、“南朝三大家”所独揽。这也使得唐时的北方理论家在追述往日的艺术时,自然而然地对曾繁盛一时的江南艺坛怀着深深的敬意,如张彦远曾云:

江南地润无尘,人多精艺,三吴之迹,八绝之名,逸少右军,长康散骑,书画之能,其来尚矣。(《历代名画记》卷三《论画体工用拓写》)

随着隋唐的重新统一,中华文明的中心重回北方。虽然史家与论者犹记南朝文艺之盛,但无论是诗中的李白、杜甫、白居易,还是画中的吴道子、阎立本、王维、张璪,都围绕着都城长安共同谱写出盛唐文艺的新气象。然而,自中唐直至五代,中原几成屠场,原本聚集长安的士子才人开始星散,相对安定且好尚艺术的后蜀与南唐逐渐成为他们谋活的寄居地,江东也因此获得了再造南朝文艺之盛的机缘。在绘画上,为后世所艳称的徐熙花卉的“野逸”与董巨山水的“平淡天真”,也应运而生。算起来,这其实是北方文明自东晋以来第二次大规模的南渡了。

像卫贤之类的北方名家不断地来到建康(郭若虚《图画见闻志》卷二),将在北方已然成型的笔墨兼济的水墨画传统引向江南,更促使了以董源、巨然、赵幹等一批善写江南水墨山水画家的崛起。水墨技法的成熟,令徐熙这样擅于表现萧散野逸韵致的花鸟画家创造出以笔墨与色彩相交融的“落墨”新技法。这些与江南有着天然血缘关系的韵致与技法,既是江南士人古来崇尚的格调,后来也得到了看淡北方绘画的米芾的极力推崇。“淡墨轻岚”“平淡天真”与“野逸”的水墨画审美情趣、笔墨表现,更奠定了元以后江南画发展的基调。

北宋随着王朝的重新一统,艺术中心亦随政治中心的北移而转移。但一百多年后的“靖康之变”,将汉文化的中心随王朝或者说政治重心的南迁第三度推向江南。

正是在这次南迁后,江南绘画真正确立了其于此后的画史上成为经典的地位。

南宋是南北水墨画在新的艺术重心再次发生碰撞和交融的重要时期,以李、刘、马、夏为代表的水墨苍劲派山水画,乃是南北水墨画交融的产物,即以北宋山水画坛主流派——李郭派山水图式与自唐便遗存于江南的逸格水墨画相交融的产物。中国画史上一直为人所艳称的“水墨为上”的观念或者说是理想,至南宋真正进入了全面实现的阶段。还因为晚唐五代走向成熟的水墨山水画传统在南宋发生了新变,而且因为唐代江南逸格水墨在南宋大规模复兴并全面进入山水、花鸟、人物画领域。遥接唐五代孙位、贯休、石恪法门的法常、梁楷,与山水画坛的李唐、马远、夏圭,一同掀起了发端于唐代的逸格水墨画的新一轮复兴洪流,使之成为宋明宫廷绘画的典范图式。

南宋是中国绘画史重心由北向南转折的又一关键时期,自南宋以还,中国的艺术重心就一直在江南确立不移。特别是至元明时期,随着赵孟开创的江南文人画一代新风在明中期以后一统江南画苑,进而一统南北画坛,时间甚至长达四五百年之久。

二、元、明、清三代江南文人画与院体画的嬗变与消长

自南宋至元,江南画苑分别形成了院体画与文人画这两大在明清两代乃至近代互为消长的传统。

江南院体也即南宋院体,乃是北方李郭派与江南固有的逸格水墨的混合体,兴起于唐代的江南逸格水墨在南宋延伸至山水、人物、花鸟的整个中国画领域,在作为院体绘画典范的同时也成为禅宗画的范式。此一画系对东瀛画坛影响极大,几成其画道之祖,而在国内,这非但是明初声势浩大的浙派的高祖,并且在明代中期以后,经沈周、陈淳特别是后来的徐渭的发展,成功地转化为明清文人大写意花卉,由八大以及后起的“扬州八怪”等持续推进。

在江南或者说南宋院体之外,江南画苑另一重要的派系乃新兴于元代的文人画传统,是需要首先论述的。

南宋覆灭后,作为画苑主流的水墨苍劲画派在元初遭遇巨变。这一是因元代废除画院,令作为院体主流的此路画风失去了用武之地。二则缘于开元季一代风气的赵孟“复古”与“书画合璧”的主张,开启了文人画一代新风。水墨苍劲的画风迅速式微,在有元一代唯靠孙君泽、张可观等屈指可数的人物勉强维系血脉。

事实上,有元一代的风气开启者赵孟,在依靠家藏唐宋旧迹学画之外,大量学画的经验却缘其北上元大都为官的机遇,当时流行于北方的北宋传统遗存,无论是绍述金代王庭筠父子的李仲宾、高克恭的枯木竹石,还是董源、巨然、李成、郭熙的水墨山水传派,都给予了他莫大的启迪。赵氏创造性地以“石如飞白,木如籀”的书法笔意融合了唐宋绘画传统,一变而为萧散淡逸的新风,创出了全新的元画格体,并借其荣际五朝的声望大力倡导“古意”。赵氏诸多入室弟子和私淑传人如朱德润、盛懋、黄公望、陈琳、倪瓒、王蒙等,将首开的这股新风由吴兴到吴中,从苏州、嘉兴到无锡,广泛地推广到江南各地,取代了南宋以来盛行于江南地区的水墨苍劲派山水画和精工已极的院体着色画传统。

明 蓝瑛 仿董巨山水图 182cm×98cm 扬州博物馆藏

元代统治者重武功而轻文艺,令原本一统江南画苑的院体画系失去了存身空间。这既是南宋院体在瞬间式微的关键,也在无形中凸显了金、元以来一直遗存于北方李郭、董巨、苏米的北宋画传统,更令遥继此一传统、由赵孟倡导的江南文人画新格在一种失去官方干预的自由状态下,迅速发展起来。这路画风自元起便以一种自在自为、不求闻达的姿态绵延至明代中期,也正缘这一姿态或者说是心态,江南文人画得以在明初,也即在南宋或者说是江南院体画风于明初恢复画院而强力反弹后,仍如幽涧般潺潺不息。

从明初的郭纯、戴进到吴伟,凭借明时恢复画院的契机,江南院体的浙派在南、北两京迅速崛起。仇视苏州的朱元璋对吴地士人采取了高压政策,以萧散野淡为尚的元画又难以为注重精工写实的宫廷画苑兼容,使得大量吴地名士如高启、王绂、王蒙等遭遇迫害甚至被斩杀的厄运,续接元风的画家也多因应旨不对遇害。师法元格而砥柱中流的人物,乃是后来成为吴门画派魁首的沈周。这位王蒙好友的后人,一生戒绝入城市,更不入仕途,醉心居有竹,师从其不求闻达的前辈杜琼,我行我素地遥接并发展着元画传统。松雪一脉,遂得金针微度。至沈氏学生文徵明、唐寅等出,在吴地经济文化获得空前发展的明代中期,新兴的吴门画派终于迎来了壮大的一天。由赵孟开创的元代文人画新风,也迎来了中兴时刻。

吴门画派的繁荣,凭借的是吴中经济繁荣和地方士绅的扶持,这其实也是元代文人画存身的所在。

在美术史研究领域,往往将江南士人画的高潮定位于元。单纯从仅由艺术家与艺术作品构成的艺术史的角度而言,这并无异议,但若从社会接受的角度而言,窃以为这一看法值得探讨。

元代文艺,几乎全然是在一种对压迫的反动状态下展开,其清新活跃的局面,恰恰是得益于官方漠视文艺而较少束缚所致。所谓“元以功利诱天下”(方孝孺《赠卢信道序》),唐、宋时来自官方强有力的文化赞助传统不再,“斯文扫地”的局面虽然促使元代文艺不得已通融于民间(商人),却在不期然间开启了文学史上元曲的一代盛事。而至明清大兴的“童心说”“性灵说”,亦皆从元代清新活泼、充满野趣的文学传统滥觞。然而元画的发展远不如当时民间戏曲隆盛,如前所述,它完全是筑基于“无求道自尊”(钱选《山居图》诗跋,故宫博物院藏)的隐士文化,比诸文学领域之主动通融于民间,于世俗几格格不入。唯其如此,它才保持了孤芳自赏的高蹈情怀,也唯其如此,决定了元季文人画包括明初的江南绘画,不可能成为左右艺坛的典范,遑论广泛的社会影响。云游四方的道长、行走江湖的卜者、黄鹤山中的隐逸、太湖深处的处士,乃至东原抒怀,有竹幽居……其画其艺,多是靠如曹知白、卢山甫、顾阿瑛、沈孟渊等为数不多、热衷绘事之优饶士绅的乐善好施以及自给自足的生存模式,又怎可能成为街头市间的奇货,茶余饭后的谈资?若不是元代撤消画院,令艺坛万马齐喑,凸现了本难引人注目的那几个优游于江南的道长和处士,若非苏州经济的繁荣,吴门画坛的极力追捧,又怎能想象“元四家”会成为后世中国画家的无上楷模?

事实上,如果将由赵孟肇始至董其昌、“四王”发为高潮的江南文人画传统,当作一个整体来观照,以沈文为代表吴门绘画正是承上启下的关键。如果将赵孟、董其昌视作这一传统的虎头与豹尾,那吴门画派的两代领袖沈周与文徵明,便是蜂腰,他们正是引领文人画进入盛期真正的转折性人物。而经过明代以苏州为核心的经济发展及下文所要谈及的“吴浙之易”,自元代确立的文人画传统才渐入佳境,其改革传统绘画审美的举措,也进入了倒计时。

事实上,真正将元画推到至尊地位的,乃是在吴中画家引导下日益兴盛的民间收藏。元画及作为其嫡传的沈周、文徵明,首先是从活跃于民间的士大夫文化活动中产生出来的偶像,进而才广泛地影响到江南各地的画坛。换言之,元人画风至明代中叶的昌盛依靠的是苏州地区发达已极的民间经济(已初具近代工商文明雏形)和与此相关的地方士绅,包括在京为官的苏州士子如王鏊、吴宽等人的扶持。

商业发达,经济繁荣,不但是吴地文化兴盛的前提,而且更是当地士人群起涌向科举之路的基础。明代登科士人的舒适生活和优越地位与士、农、工、商的传统等级观念共同铸就了吴人“贾而好儒”的风习。商贾致富,有不惜倾家荡产培养子弟进学者,这就是何以像唐寅这样出身商人的子弟同样会汲汲乎挤上博取功名班车的原因。这一观念并不仅仅锻造了吴地士林的兴盛,更重要的是,它极大地助长了吴地资产雄厚者根据当地士人审美口味赞助艺术的风气。

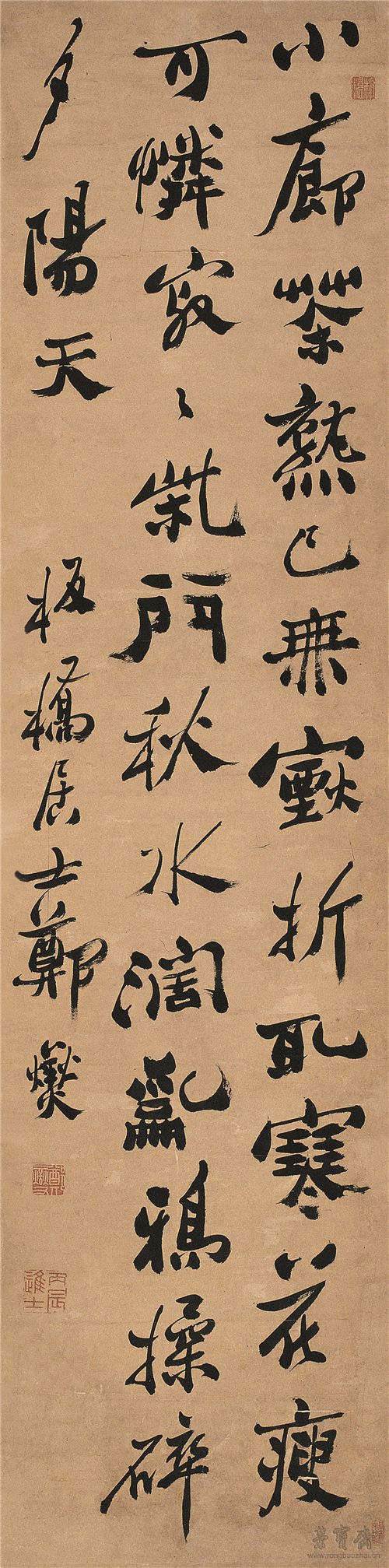

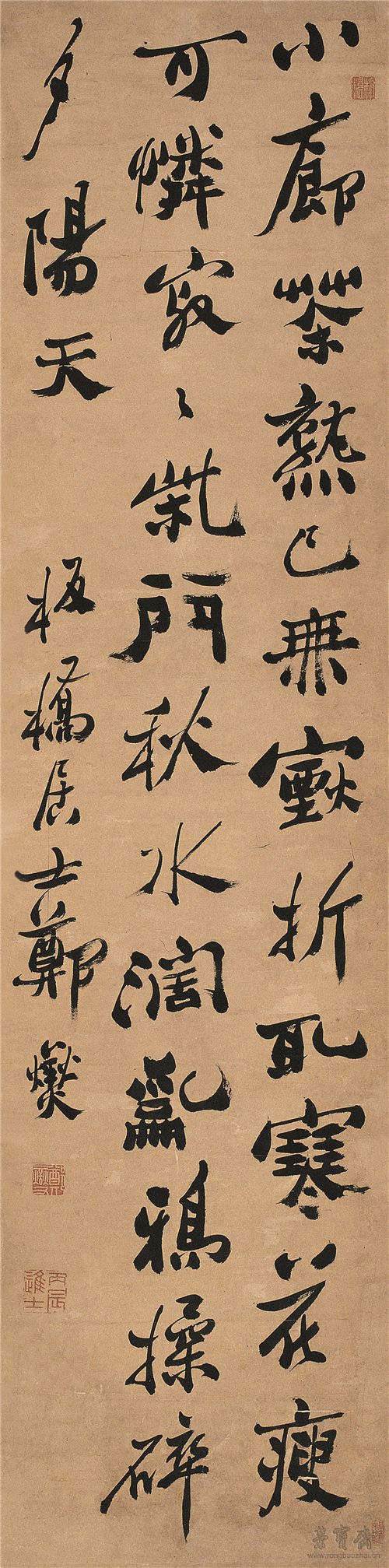

清 郑燮 行书七言诗 151cm×38cm 扬州博物馆藏

吴中藏书画之风从产生到兴盛亦经历了百有余年的历史。收藏元代前辈文人画家的作品,自元末卢山甫、沈兰坡等至明初沈孟渊、朱存理、杜东原、刘完庵等直至沈周,早已形成了一种传统。当然,这种传统与后来商品化大潮中吴人所热衷的收藏,在功能上还是存在着一定的区别,基本是出于一种崇仰先贤和记录友朋交谊的见证,包括出于学习绘画的目的。然而逮至苏州经济日益繁荣之日,名公巨儒、富商大贾者如史鉴、李应桢、华夏、华云、徐祯卿、都穆以及后来的项元汴、韩世能、詹景凤、王世贞、王世懋等,纷纷参与到收藏书画的行列中来,影响波及无锡、嘉兴、太仓、松江等广义上的吴地,且其收藏无论在规模还是数量上,都开始堪与皇家分庭抗礼。

为学习书画而进行收藏的吴地书画家如沈周、吴宽、文徵明等,一直发挥着引领风气的核心作用。随着越来越多名公巨贾参与收藏,书画家实力逐渐相形见绌,尽管如文徵明等仍能凭着专业能力获取珍贵的古代书画,但至其子文彭、文嘉,则主要扮演起为大藏家定品题的角色,然而他们的审美,却依然支配、引领着以吴地为中心的私家收藏的风尚。

事实上,类似今天建立在商品化基础上足以抗衡于官方审美的大规模民间收藏活动,正始自吴门画派。整个吴门画坛也是在这一前提下全面兴盛起来,沈周“片缣朝出,午时即有仿本,有不十日,到处有之”(沈德符《万历野获编》卷二六),“每还有竹居,乞诗画者蜂至而呼‘沈先生来矣’”(姜绍书《无声诗史》卷二),以及“文(徵明)笔遍天下,门下士赝作者颇多”(同上)乃至著名的大规模作伪现象“苏州片”的出现,都是例证。而吴中绘画所祖述的“元四家”的作品,更一跃成为市肆坊间追踪的奇货。

这些现象的产生,既标志着有元一代文人画风首次得到了民间市场而非官方的正式承认,更预示着蛰伏于民间的江南士大夫审美风尚即将与皇家贵戚倡导的审美分庭抗礼。后来为推崇正格的艺坛领袖王世贞所诟的“崇元轻宋”的民间收藏风尚,正可成为此一现象的最佳注脚:

吴子辈争先觅胜国赵承旨、黄子久、王叔明、倪元镇画,几令宋人无处生活。(《艺苑卮言》)

宋元画格的优劣,并非这里讨论的问题,我们要说明的是,在吴中画坛确立的审美观念,亦即推崇元画的风尚,已如涟漪般迅速扩散开去,所谓“吴人滥觞而徽人导之”(《艺苑卮言》),逐渐影响到杭州、南京、安徽的广大地区,深刻地影响了后起的新安、金陵画家,并最终波及京师。元人以及沈周、文徵明、祝允明等人的书画,为京人所重,已不足为奇。随着后来董其昌“南北宗”论出,“四王吴恽”入缵大统,黄尊古、张宗苍、“小四王”“后四王”纷起,元画非但以“正统”的面目笼罩了整个江南,而且不容置疑地成为有清一代宫廷画家膜拜的偶像。这一情况,早在明代中期已见端倪,王世贞尝云:……

本文作者为上海大学美术学院副教授、硕士生导师)

(期刊责编:唐 昆)

(网站责编:简 琼)

未完,欢迎订阅《艺术品》2015年11月刊,订购电话:(010)63036971