篆刻创作的观念是篆刻家对创作活动所持的艺术主张和审美态度。元朝赵孟、吾丘衍于篆刻创作崇尚回归『古雅』『质朴』汉印风格,而鄙弃『新奇相矜』『不遗余巧』的时俗流弊。①后来元明篆刻家相继秉承『印宗秦汉』的印学主张。清朝以降,浙派创始人、『西泠八家』之首丁敬曾用诗句来表达自己的印学观:『古人篆刻思离群,舒卷浑同岭上云。』②一代大家邓石如『书从印入,印从书出』的印学观在印坛引起极大的反响。③『晚清四家』的赵之谦和吴昌硕,他们更是在前人的基础上,大胆的践行了『印外求印』的艺术主张,为后世所激赏。那么,民国时期的印人对古玺创作持何种审美观念?通过一系列考察,本文梳理出了以下几种具有代表性的印学观,供大家参考。

一 『远去时俗』『游心三代』的厚古薄今观

『远去时俗』『游心三代』是民国时期一些学者篆刻家对古玺创作的理论共识。罗振玉先生曾云:

『予之于古印玺也,嗜之最早,而得之恨晚。』④

『予年十五,始学治印,苦无师承,尝以百钱从持竿售旧物者手得汉人私印一,爱其深厚古穆,佩之衣带间,斯须不去身,此予有印癖之始。然第知重其雕篆之工而已。稍长,渐聚诸家谱集,始知古印玺者,实小学、地理、官氏诸学,至有裨益,好之乃益笃。』⑤

『嗜』『爱』『斯须』『印癖』『好』『益笃』等一连串词语说明罗振玉对古印玺是爱之深,好之切,反映了罗振玉具有强烈的嗜古心理。

在《韫庵印草》的序言中,罗振玉曰:『其(福颐)平日摹仿古玺印数十,不

失典型,爰命辑而存之,循是以求,自日进于古人,慎毋与时贤竞逐,以期诡遇,一艺之微,亦当端其趋向,汝曹其勉之。』⑥表达了罗振玉对其子罗福颐『摹仿古玺印,不失典型』的赞赏,同时,为防『以期诡遇』,他告诫儿子『慎毋与时贤竞逐』,表明其对当时印坛创作风气的不满。马国权先生对罗振玉曾评曰:『雪堂早以印名,唯规模古玺汉印而自出机杼,不屑步趋明清流派,故古趣盎然,远去时俗。』⑦字里行间反映出罗振玉先生治印『厚古薄今』的审美取向。

对篆刻取法有类似见解的李健亦曾说:

『治玺印者,当游心三代,涵泳秦汉,乃得佳耳。』⑧西泠印社早期社员国学大师马一浮曾云:『自近世周秦古玺间出,兼及齐鲁封泥,殷墟甲骨,而后知文何为俗工,皖浙为小家,未足以尽其变也。』⑨杨仲子先生也说过:『吾人若仅取法明清,似难脱前人窠臼。抗礼当代名流,拔赵立汉,应求之于殷契周金、秦权汉瓦、陶简镜铭之间。』⑩『治玺印者,当游心三代,涵泳秦汉』与『求之于殷契周金、秦权汉瓦』的印学观相同,意指治玺印应取法乎上;而马一浮先生看到『周秦古玺』出土后,『文何』『皖浙』这些『时贤』都是『小家』了,可知其『厚古薄今』的治印观念。

寿石工尝云:『秦汉而后,以迄明清,刻印之学,废然弗讲。文何圆滑,程邓支离,面貌徒存,古意坠矣。』

二 『笃嗜』古玺,专事『仿刻』的摹古观

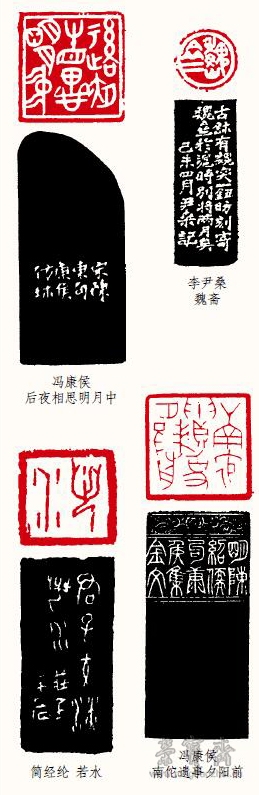

『笃嗜』古玺,专事『仿刻』是民国时期古玺印创作的另一种观念—摹古观。这种观念来自于『黟山派』传人,以李尹桑、黄少牧、冯康侯为代表,这从他们的印章侧款中即可见一斑。翻开李尹桑、黄少牧、冯康侯等人的印集,映入眼帘的几乎全是先秦古玺印式作品。若将这些光洁古雅、静穆诡秘的仿古玺作品放入先秦古玺印谱一起,真觉得丝毫不逊色于古人,且难以分辨。

李尹桑创作的古玺印式作品,其印款总会刻上『仿秦小玺』『拟秦印』『某字从某古玺中来』『笃嗜』『同好』『可爱』『可喜』等字样,如他刻的三字白文古玺『均无恙』,印款中写道:『均室先生笃嗜古玺,与余同好,不远千里邮石索刻,为仿古玺成之,即希教正。己未三月,秦斋。』他刻朱文阔边小玺『州村』边款曰:『拟古玺刻成,乃似六国币,桑。』他刻的白文小玺『易忠录』边款曰:『古金文精者无不光洁可爱,其剥泐乃入土年久使然耳。』其中『光洁可爱』不仅是他对古玺印的态度,更是其对古玺风格的审美追求。诸如抒怀理念的边款在他的印作中俯拾皆是。

李尹桑古玺创作以还原先秦古玺原型为准则,以还原先秦古玺的文字、形制和章法为能事。他的印作中有很多字是直接来自古玺,而并未加以『印化』,如在『行可』一印边款中曰:『古玺有「可行」一钮,友文仿刻,寄「行可」道契教正。己未七月,玺斋。』再如,他仿刻的圆形古玺『魏斋』,边款曰:『古玺有「魏突」一钮,仿刻寄魏斋。』李尹桑的玺印用字不仅直接取自先秦古玺文,还会直接套用乃师黄牧甫的小玺文字,如:他刻的『邦彦』一印之『彦』字就是取自于黄牧甫的『彦武』,而丝毫未加变化。这是李尹桑刻古玺的特点。充分反应出李尹桑的古玺创作观—『笃嗜』古玺,专事『仿刻』。

在古玺印创作上,冯康侯、黄少牧与李尹桑的观念一样,以复古为平生事,所刻古玺作品基本上是仿刻、集字。如冯康侯所刻古玺印『后夜相思明月中』边款曰:『宋陈东句,康侯仿玺』;『好怀百岁几回开』印款:『宋陈师道句,康侯集金文』;『南佗遗事夕阳前』侧款刻:『明陈绍儒句,康侯集金文。』

李尹桑、冯康侯等对古玺的笃嗜、喜好,折射出他们的崇古心理。他对古人的作品顶礼膜拜,对古玺的法度不敢越雷池半步,一意摹古。潘天寿先生曾说过:『艺术的重复等于零。』北宋大书法家黄庭坚有诗云:『随人学人终后人,自成一家始足真。』李尹桑、冯康侯等人虽然有传承传统之功,然终究不是艺术的最上乘。

三 印中『有我』『学古善变』的创新观

印中『有我』『学古善变』,代表民国时期一部分印人古玺创作的印学立场。当时一些篆刻家,其古玺创作博采约取,入古出古,自我意识、创变意识极强,表现突出的有易大厂、简经纶、来楚生等。从他们的印章边款、作品集序跋中即可窥探出端倪。

易大厂有一印作『思无邪斋』边款刻:『稍换古人面目,有我在也。』『换古人面目』正是印人创作中对古人作品博采约取,并加以『印化』的体现。在『印化』过程中,突出了印人的主观思想,故曰『有我在也』。『我』作为创作主体在印作中得到了体现,既体现出『我』之内在的创作观念,又体现出作品外在的风格,这与吴昌硕『画之所贵贵存我』『古人为宾我为主』之『我』的意思完全相同,充分反应了艺术家的创新精神和创作自信。

简经纶在《甲骨集古诗联》(上编)的自序中尝云:

齐白石 批弟子印作手迹之一

『比岁爱读殷商贞卜契文,喜其刀笔出自天然,风趣特与众异,学既数月,尚昧用笔之步趋。』

『因审尚未有以甲骨文字入印者,每欲一试刀笔,辄患文字捍格,乃搜求各家诗文,择其字句完具者,因而操觚。』

殷商贞卜契文风格趣味与众不同,简氏审美上十分向往,同时他又大胆创新,施之于书法,日积月累,逐步理解其用笔规律。尤其『因审尚未有以甲骨文字入印者,每欲一试刀笔,辄患文字捍格』,这更反映出他具有一颗强烈的创变之心,把古老的甲骨文引入印章,丰富了篆刻艺术的入印素材,拓展了篆刻艺术的创作途径,这是他于当时印坛的创举。简琴斋学古善变,化古为今,其实质来自于他的创新精神。容庚先生对他评价曰:『昔之见一商玺钤为印祖者,今于琴斋化身为十百。而后羡琴斋学古而善变也。浙皖之外,余将以粤派魁琴斋可乎。』

齐白石 批弟子印作手迹之二

来楚生是一位创变心极强的篆刻家。其篆刻初受吴昌硕影响,后参入先秦古玺的艺术元素,大胆的将汉印与古玺的形式语言交混结合,成功地探索出一条属于自己的创新之路。来氏所治古玺体量巨大,印风质朴雄厚,气象恢宏,令人震撼。他曾说:

『巨印尚气魄,小印求工稳,自来作者,每多偏擅,长于大者短于小,能于细者畏于巨,此何以故,资力超迈与否使然耳。才高见气魄,巨印胜任;庸才求工稳,小巧相宜。』

来楚生认为能胜任刻巨印才有气魄,才算是『才高』,而刻工稳一路的是『庸才』。也许这正是来氏不同于别人的创变之处,而这种审美旨趣也在来楚生古玺创作当中体现无疑。

四 『钟鼎文字,死于刻板』的批判观

值得一提的是,在笔者对民国古玺印创作观念考察过程中,发现民国印坛『五大流派』之『齐派』代表齐白石对古玺创作有着与其他流派印人全然不同的观念。

对齐白石印谱中的作品逐一进行考察,发现其古玺印创作极少。朱文『戊午后以字行』是在《齐白石、丁二仲等印风》中找到的仅有的一枚以金文入印的古玺作品。还有几枚印章款式似古玺,但入印文字是汉篆,有的是摹印篆,如『郑荣印信』,因此不能算是古玺印作品。

齐白石 批弟子印作手迹之三

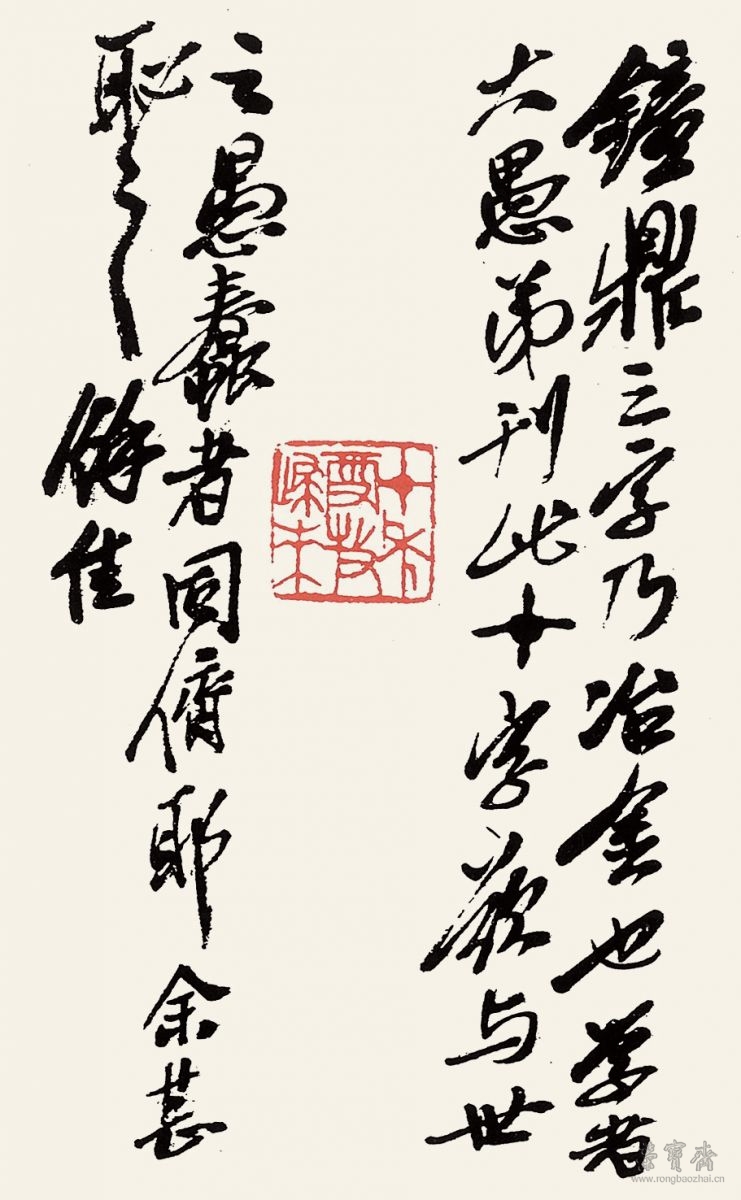

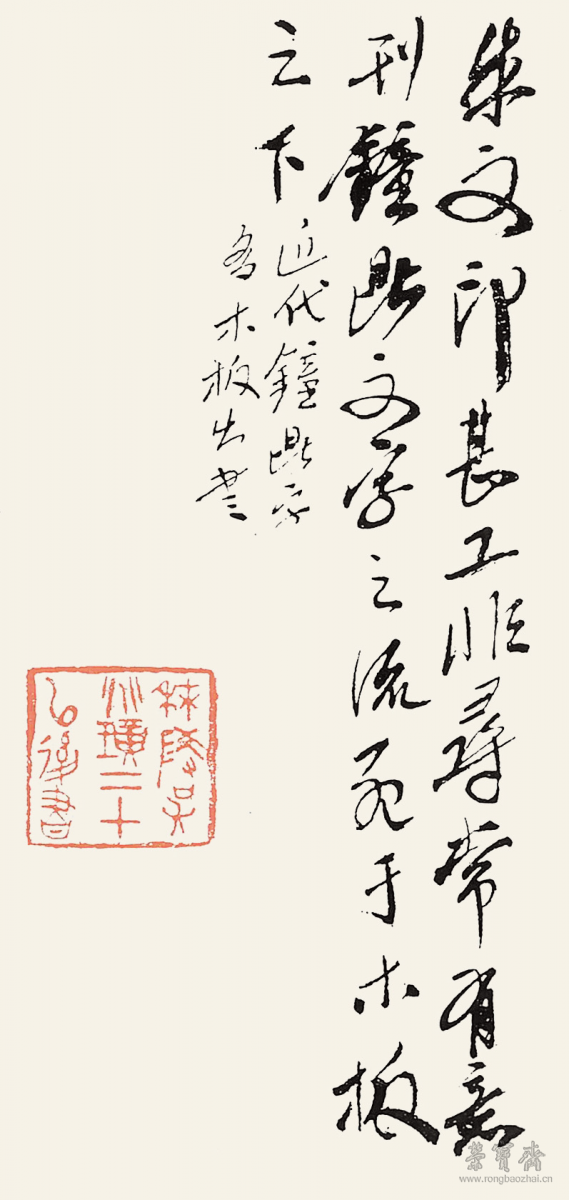

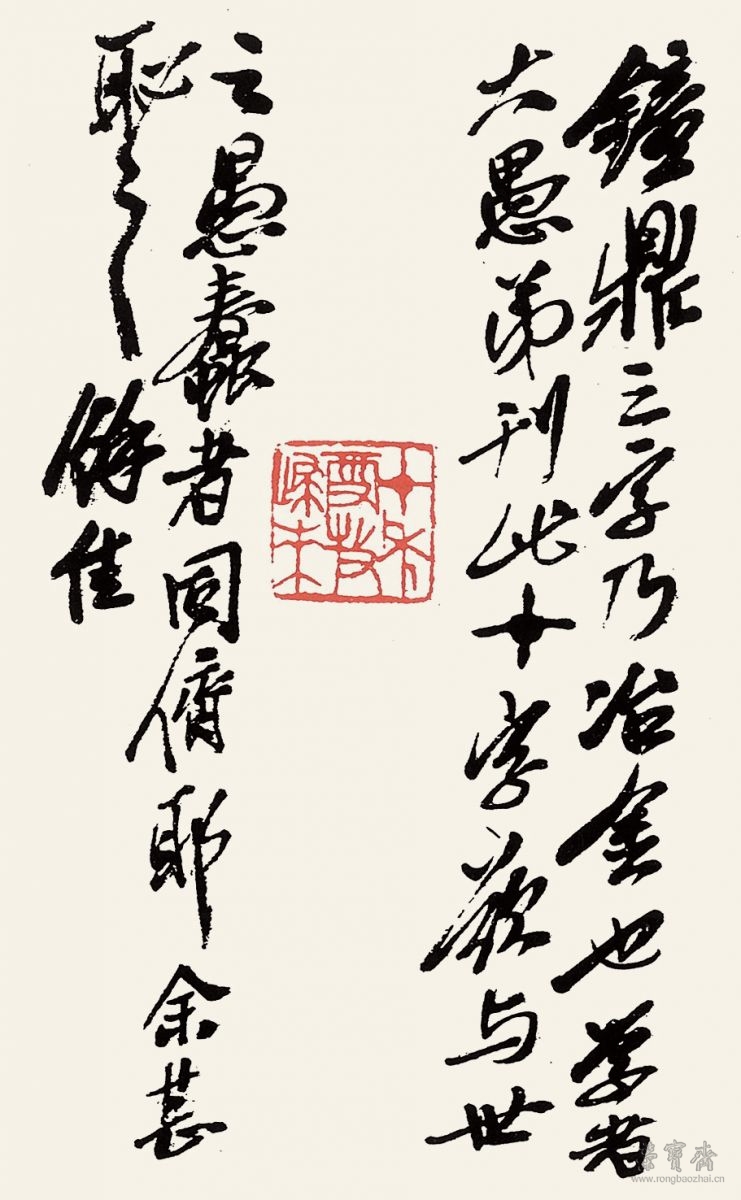

在晚清印坛古玺印创作已开风气的背景下,齐白石无疑受到当时环境的影响,但他为什么很少刻古玺印呢?在《齐白石手批师生印集》中,齐白石多次提到了他对金文入印的观点。如,批贺孔才『秣陵吴兆璜二十以后书』印云:『朱文印甚工,非寻常有意刊钟鼎文字之流,死于木板之下。近代钟鼎字多木板之书。』

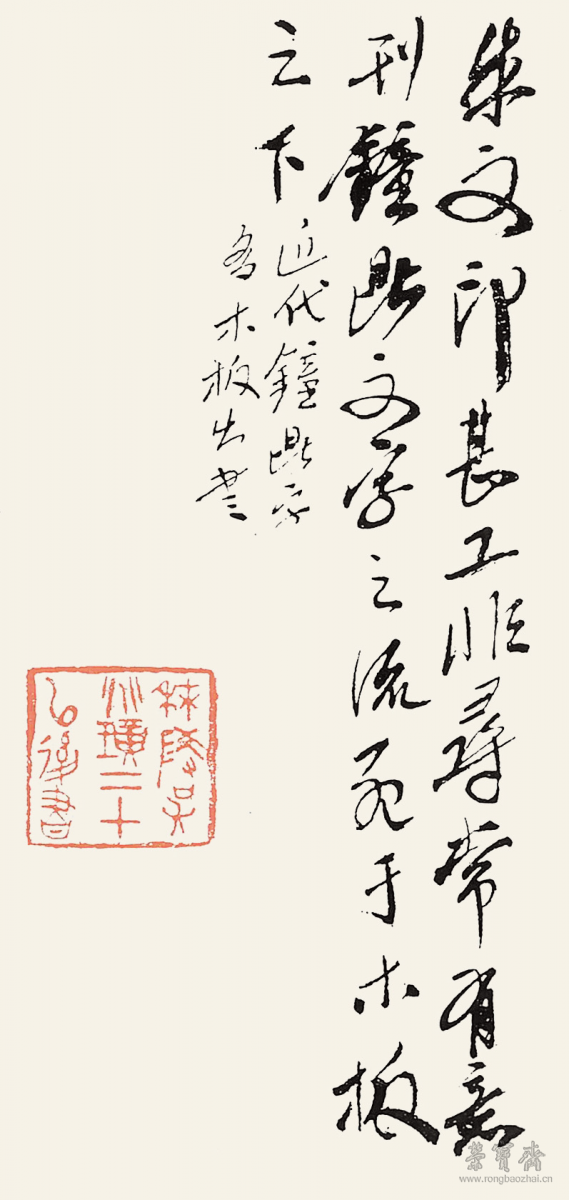

齐白石一针见血地指出了近代人刊刻钟鼎文存在的弊病— 刻板、雕琢。板则死,变则活。从中不难看出他对用钟鼎文刻印的否定态度。再如,齐白石批贺孔才作『十年雪牧归来』印:『钟鼎之字乃冶金也,学者大愚。弟刊此「十」字,欲与世之愚蠢者同侪耶,余甚耻之。』

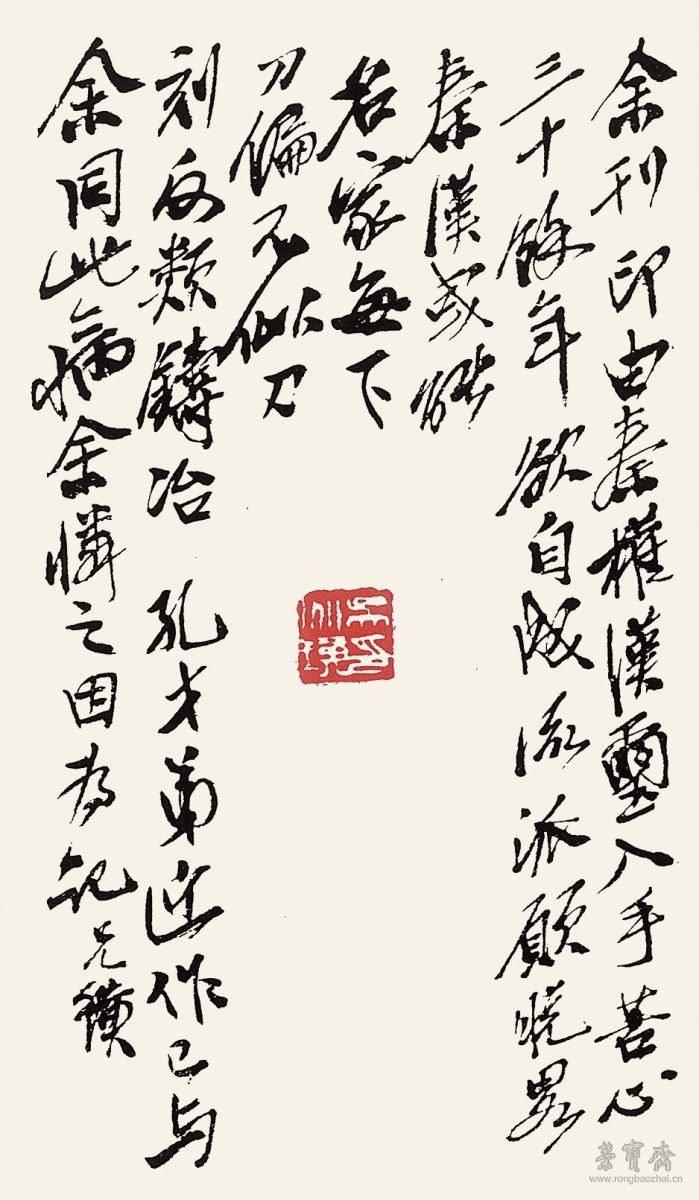

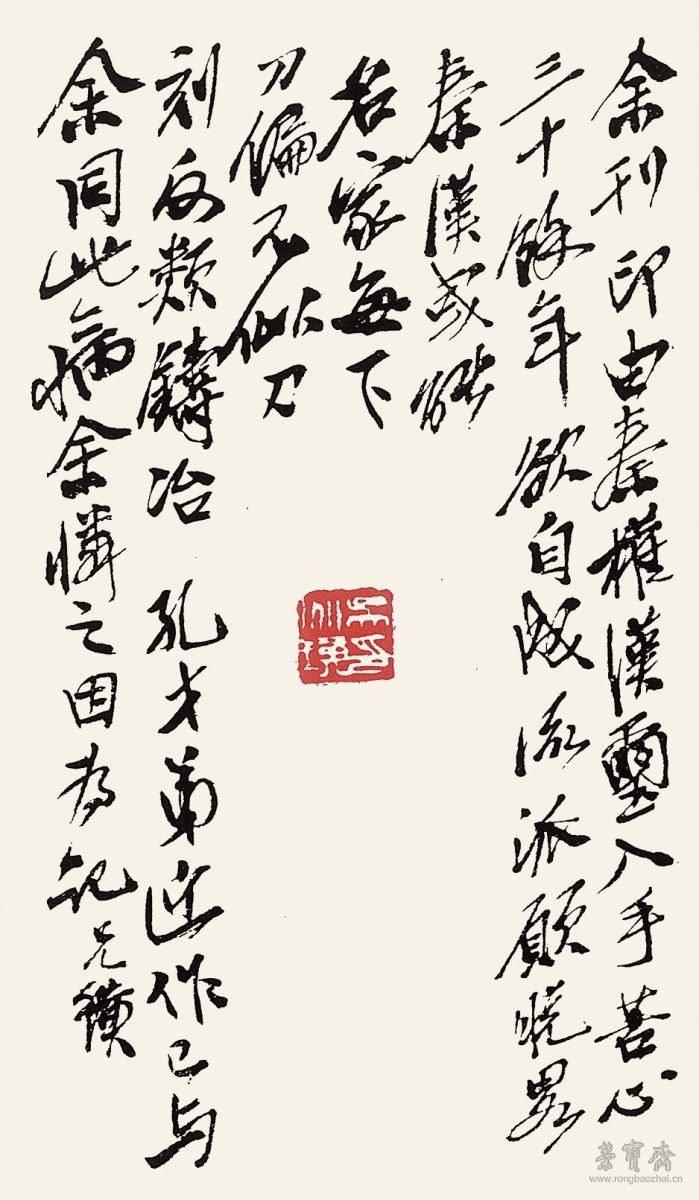

贺孔才刻『十年雪牧归来』中的『十』字,笔画上形成的肥厚点团状即冶金时的浇铸感。齐白石认为,贺孔才以金文入印,且文字直接取于钟鼎而并未加以『印化』,这与时人一样愚蠢,于是感叹『余甚耻之』。齐白石对时人取『冶金』文字(金文)入印的批判态度并不是偶然的,他甚至把自己的『铸冶』刻印视为一种病习:『余刊印由秦权汉玺入手,苦心三十余年,欲自成流派,愿脱略名家,每下刀偏不似刀刻,反类铸冶。孔才弟此作已与余同此病,余怜之,因为记。兄璜。』

在《印从书出,胆敢独造—北京画院藏齐白石三百方印章研究》一文中,黄惇先生说:

『从五十五岁到六十岁间,齐白石曾做过其他的尝试,如他刻的「借山主人」「戊午后以字行」「安得平安」三方印均为金文入印的朱文印。约于一九一九年,齐白石还刻了另两方朱文印「齐璜观」和「白石曾观」,这两方印有烂铜趣味,笔画粗而不爽,下刀雕琢而不痛快……然而这些尝试很快便因不合他本人篆书的面貌而放弃了……齐白石于变法后完全追求「写意」,这是他与雕琢气刻印法分离的主要原因。』

放弃金文入印的主要原因是由于他的篆刻『不合他本人篆书的面貌』。齐白石的篆书是『写意』一路的,篆刻受书法之影响,因此他追求直率、古雅的『写意』印风,抛弃了雕琢的东西。

齐白石认为,钟鼎文字雕琢气重,容易刻板,所以要与这种刻印法分离。在民国时期古玺创作蔚然成风的形势下,齐白石能特立独行,毅然与古玺创作相背离,体现出白石老人对当时古玺创作风气的反叛。

民国时期的篆刻家所刻古玺作品或沿袭前辈规模,或追摹先秦古玺原貌,或大胆探索,开拓古玺创作新风格。因所持观念不同,故创作风格各异。

(本文作者供职于江苏省宿迁高等师范学校)

(期刊责编:王青云)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《荣宝斋》2016年01月刊,订购电话:(010)65128417