民国时期的北京书坛名家辈出,他们广泛活动于京城政界、军界、文学艺术界,并利用这一地区独特的历史人文环境和自身的学养,以手中的如椽巨笔开启了民国时期北京书法发展的新纪元。

“闽派诗人 学者书家”

—记何振岱的书法艺术

何振岱(1867—1952),字梅生、号心与、觉庐、悦明,晚号梅叟,福建侯官人。光绪二十三年(1897 年)举人,早年师从福建名儒谢章铤,曾任江西布政使藩属文案。辛亥革命后,与陈衍同回福州。1923 年,应老友柯鸿年之邀进京在柯家任教。1936 年,何振岱返回福州。解放后,任福建文史馆名誉馆长,1952 年病逝。著有《心自在斋诗集》《觉庐诗稿》《我春室文集》《我春室诗集》《我春室词集》。

何振岱为清末民初同光体闽派著名诗人,曾居京达13 年之久,他的友人也大多是当时闻名的诗人,如陈衍、陈宝琛、郑孝胥、陈曾寿、梁鸿志、许承尧、黄濬等。居京期间,他常与同好作诗的友人柯鸿年切磋诗学,而陈宝琛亦为其在京城结识,那时陈既是逊帝溥仪的老师,还是“同光体”闽派的领军人物之一,在京城中文名大盛,求他撰写诔、墓志铭及族谱、序文的笔墨生意很多,但陈宝琛常应接不暇,其门人士子亦很难承担代笔之事。而何振岱的学识和诗才深为陈所赏识,因此陈宝琛经常请何代笔撰写文稿,并分给何一部分酬金加以酬谢,可见陈宝琛对何之推崇和信任。何振岱还是一位极有骨气的文人,日寇侵华期间,其友人郑孝胥、陈曾寿、梁鸿志、黄濬等纷纷沦为汉奸,何振岱拒绝同流合污,毅然与他们绝交,并焚毁来往信件。福州沦陷后,他更是拒绝和日本人合作,并坚守“宁可挨饿,不事日寇”的信念。抗战胜利后,国民政府曾有意嘉奖抗战期间不附敌伪的何振岱,但他请好友代为“辞名”,表示爱国并非为了出名。1947 年,蒋介石过六十大寿,福建省主席刘建绪请何振岱撰写祝寿文章,并附上润笔,何振岱也称病不肯代笔,从中可见此老之风骨。

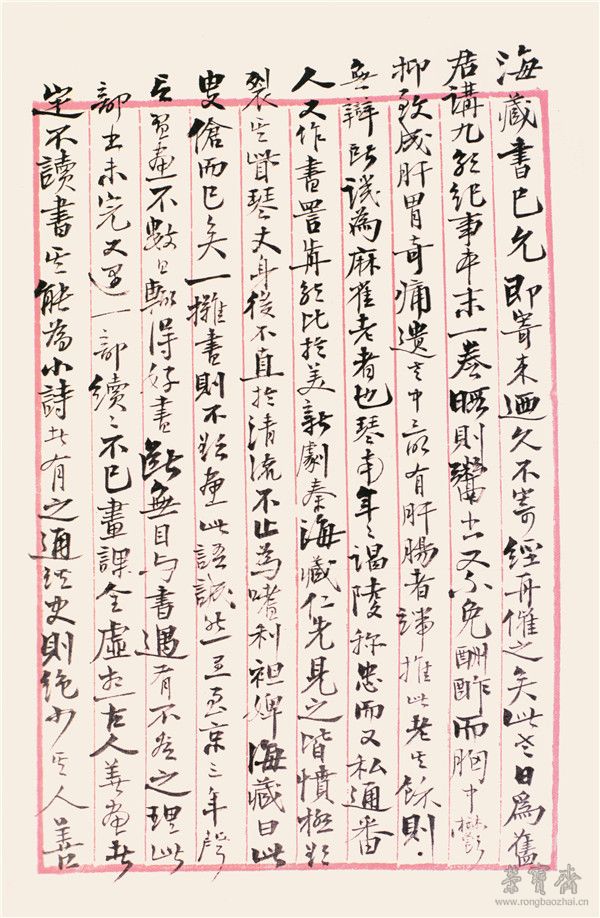

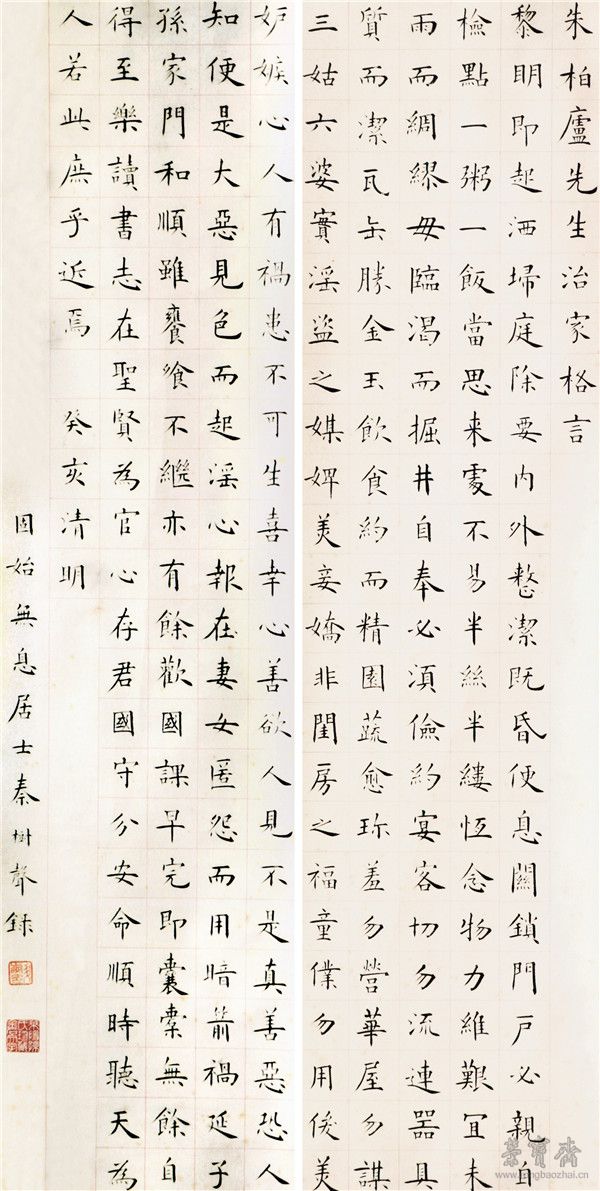

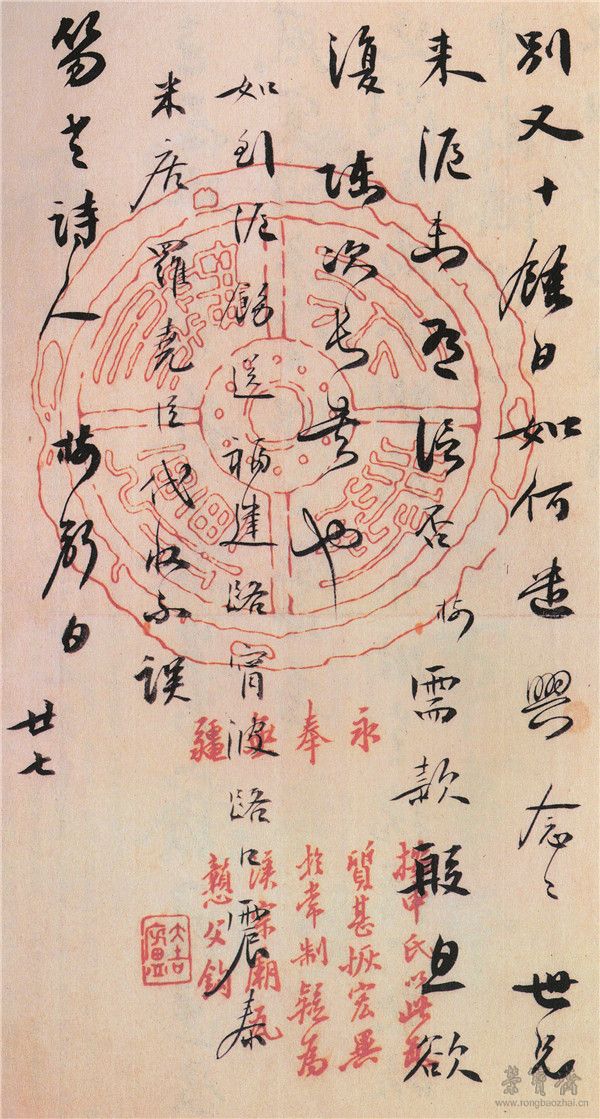

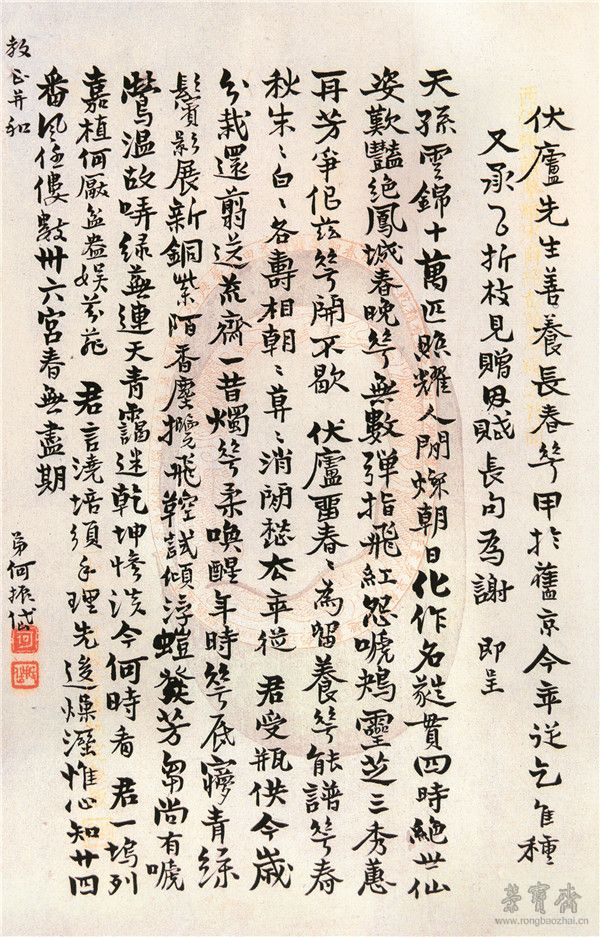

何振岱行楷书札

何振岱行楷书札

清末民初,何振岱以工诗为人所知,但他擅长书法,兼善绘画和古琴。其书法功力深厚,但从不自我标榜,因此书作存世不多。他的书法应得力帖学为多,何振岱推崇《兰亭序》,他认为:“《兰亭》不纯是真书,而学真书者必玩味及之。昔人云:‘临得《兰亭》八百本,不忧书法不造微。’”习《兰亭序》当求不似似之。他还重视临池功夫,认为:“即自唐以下千余年至清中叶,皆有可观。诚以前人一艺之工,必有数十年功夫。无论大家小家,都有自己面目。假如学颜似颜,学柳似柳,是颜奴柳仆已耳。” 此外,他坚守“无问何种学问,必先循规矩而后有巧妙” ,并且作书当“以敬言书,正学书之秘。考制字之始,但取虫鸟之文,大小篆兴,圆转劲逸,疏密匀称,度非驰慢者所可为。降而八分、隶体,稍飞动矣;再降而真、草且益放以舒” ,且“即不善书,若临书时,殚精神以赴之,即不能遽佳,而必胜于平日率尔之作。且严谨意多,本士大夫气象,不独于书为然”。对于碑派书法,他也不排斥,偶尔临习一些魏碑和隶书,他认为写魏碑妙理在于“纵横顺逆之间。勿用拖笔,一拖便弱,得法之后,日书数纸,约一二百字,亦静中一乐也” ,对于篆书,他似乎涉猎较少,也并不精于此道。

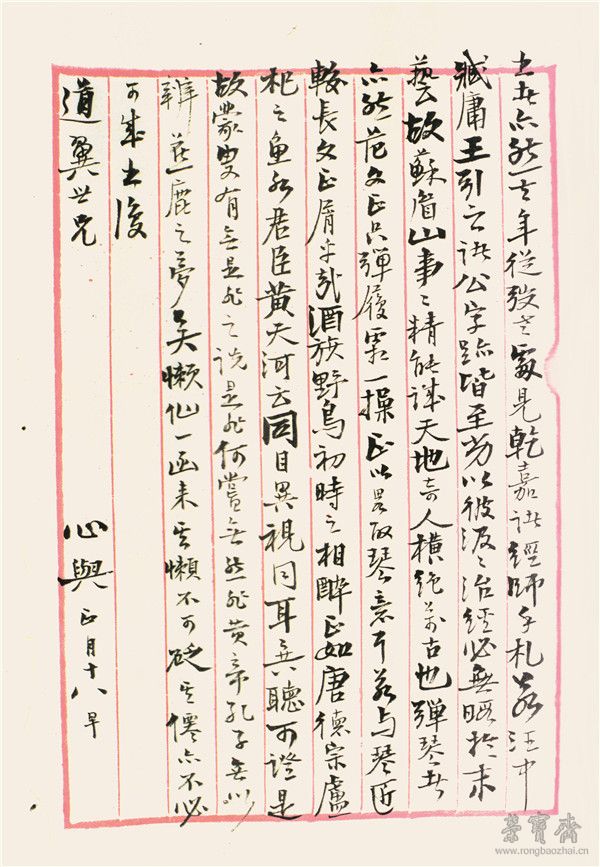

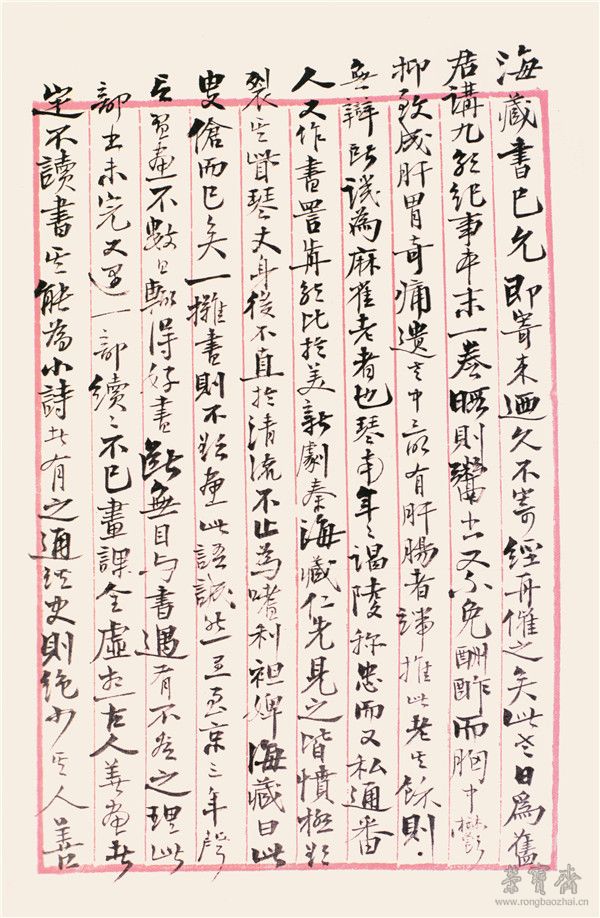

何振岱行楷书札

何振岱行楷书札

对于书法,何振岱认为“作字无他法,只是多写,熟则巧生” ,且“诗、文、字三事最忌俗,一俗虽千好万好都算不好。何以谓之俗?无灵气耳。灵气是先天带来的,惟慧心人喻之” ,所以他觉得写好字的关键在于忌俗。总体而言,何振岱书法主要得力于其诗文的成就,其书法也正如他的诗一样,有着“深微淡远、疏宕幽逸”的境界。从面貌上看,何振岱书法以行楷、行草书最为常见,他的行楷书在帖学基础上融入了一定的隶书和魏碑,且结体右侧偏高,略为上挑,然通篇气息畅达,面貌醇古,很有个人特色。他的行草书,亦方折劲挺,潇洒飘逸,每字看似独立,却古拙盎然,为“二王”行草书与魏碑结合之作品,于和谐统一中洋溢着诗人的气质。但客观的讲,和同样精于书法的郑孝胥相比,何振岱的书法似乎显得创造力不足,虽其诗才较高,但书法却无同时期擅长碑帖的书法家面貌丰富,变化多样。在书法上,何振岱可能并未投入很大的精力,只是作为闲暇间的娱乐,其书法也是在帖学中尝试地加入了一些碑派体势。从他的文集书信中可知,何振岱对书法有一定之爱好,也进行过一些思考,但似乎并未专注于一家一派,对清末民初的碑派书法风格浅尝辄止,没有提出鲜明的书学观点,加之何振岱书法作品存世不多,其书法也就变得鲜为人知了。

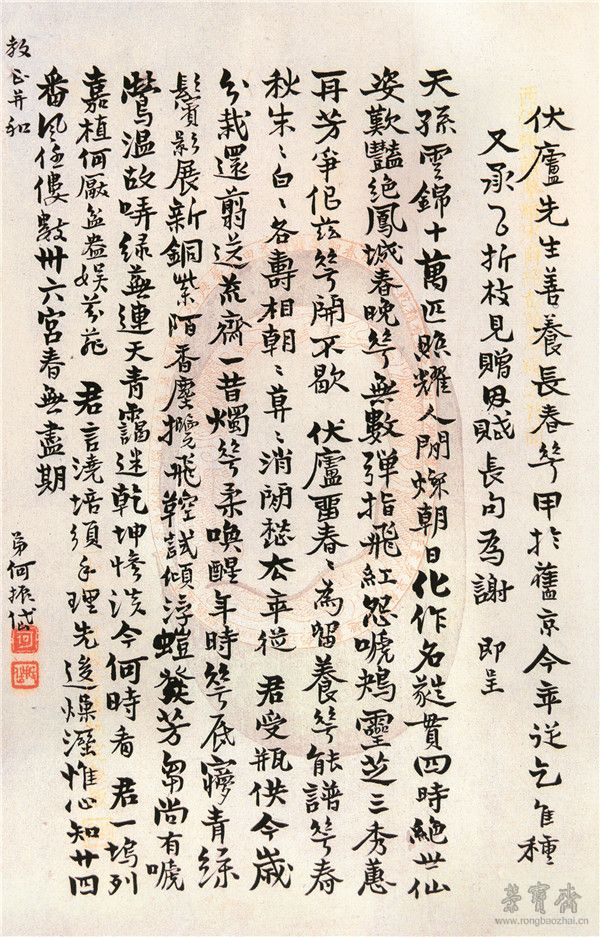

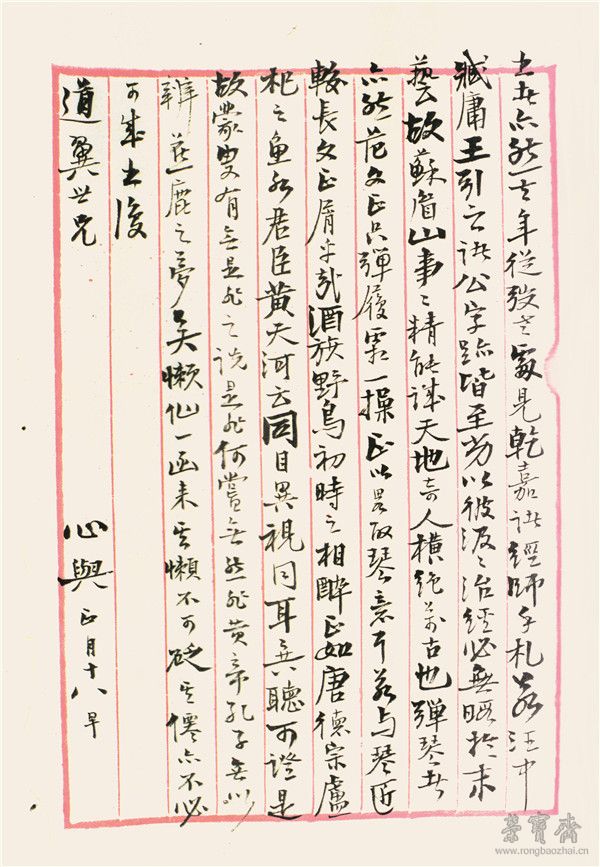

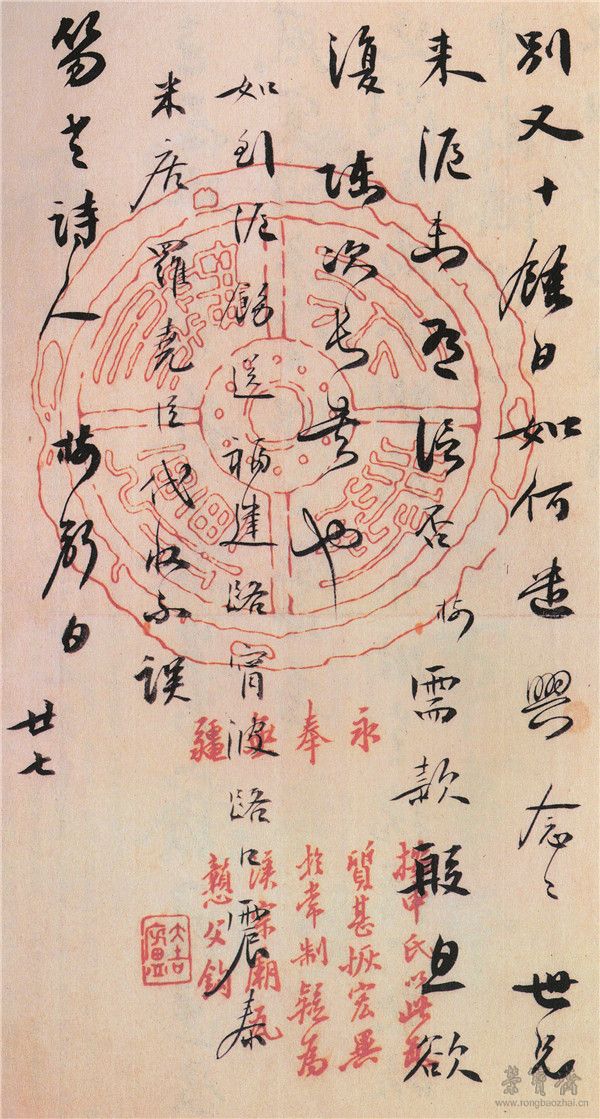

何振岱行楷书札

何振岱行楷书札

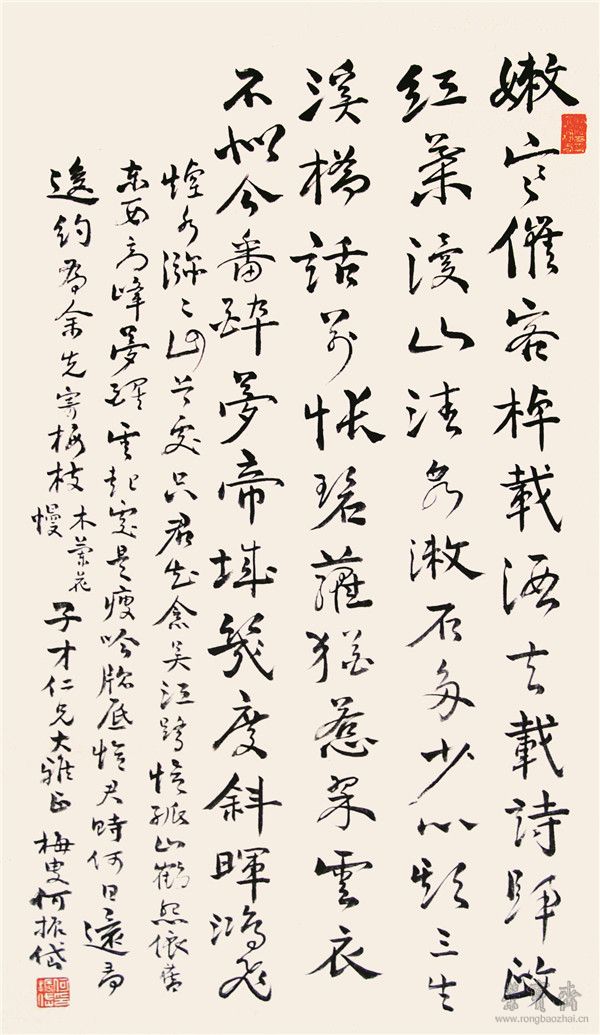

如今,何振岱在旧京的遗迹已很难寻觅,但他离京那年(1936 年)曾为北京银行家徐子才写过一幅立轴书法,现藏于首都博物馆,内容为宋人卢祖皋所作《木兰花慢•别西湖两诗僧》,“嫩寒催客棹,载酒去、载诗归。政(正)红叶漫山,清泉漱石,多少心期。三生溪桥话别,怅碧(薜)萝、犹惹翠云衣。不似今番醉梦,帝城几度斜晖。鸿飞,烟水瀰瀰(弥弥)。回首处,只君知。念吴江鹭忆,孤山鹤怨,依旧东西。高峰梦醒云起处,是瘦吟、窗底忆君时。何日还寻逡(后)约,为余先寄梅枝”,落款“子才仁兄大雅正,梅叟何振岱”。从此幅书法中看得出何振岱下了一番功夫,徐子才也应是一位风雅之人,但二人交往如何,却随着时间的流逝很难进行考证了。

何振岱行草书

何振岱行草书

“中州诗人 腕伏虞褚”

——记秦树声的书法艺术

秦树声(1861—1926),字幼衡,一作宥衡、右衡,号乖庵,晚号晦鸣、晦明,河南固始人,光绪十二年(1886)进士,为晚清名臣潘祖荫弟子,曾任工部主事、员外郎。充会典馆绘图处总纂。后以劳擢郎中,授营缮司记名御史。光绪二十九年(1903)荐应经济特科,后任云南曲靖知府、云南按察使、云南提法使、广东提学使。民国后,避居上海,袁世凯当政,曾征为河南提学使,不应。晚年,受赵尔巽邀入京任清史馆《地理志》总纂。

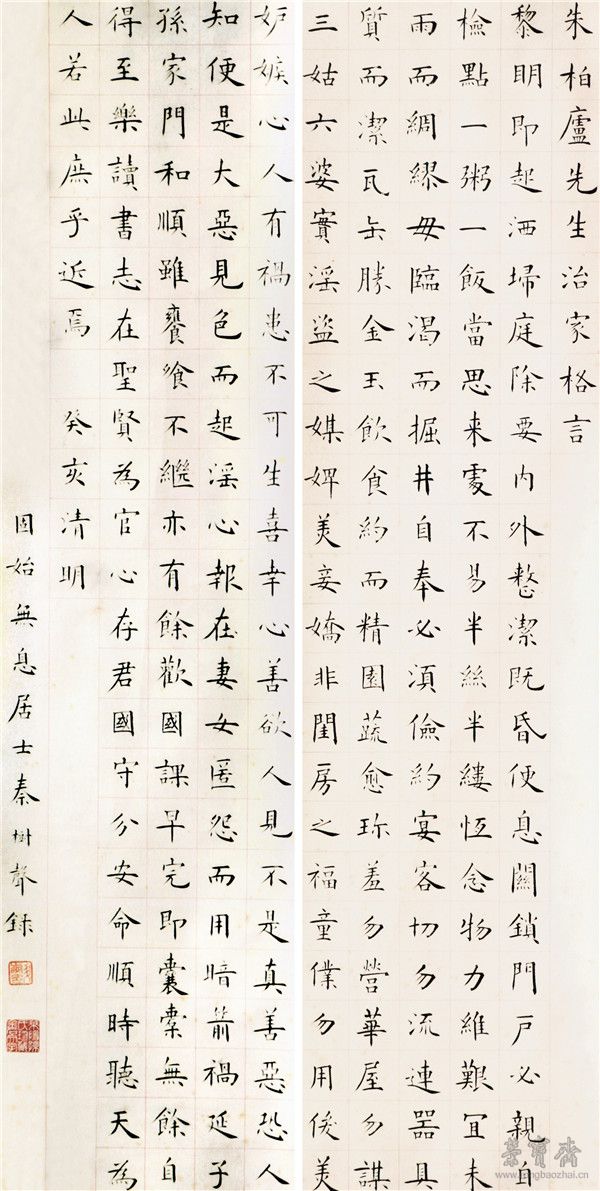

秦树生书法

秦树生书法

秦树声在清末即有一定名气,学者谭伯牛在专栏中曾撰有“不常到署秦树声” 一文,文记秦树声由工部外放为云南曲靖知府时,按例当向帝后请训,此种场合,一问一答,即能顺利通过,但秦树声却不然,当慈禧太后问“尔常到署中”,他回答“不常到”,太后追问原因,他答曰“无事可办”。太后再追问,其他部中官员情况,他答曰“不常到署,皆无事可办”,此事在京城官场中掀起了不小的风波。陈衍在其《石遗室诗话》中也记录了秦树声好古的名士作风,“闻其在官时,上书大吏言事,字写十七帖,发电文用骈体。” 从这两则记载中可见秦树声憨直率真的一面。秦树声早年极为聪慧,六岁时已读毕五经,不到三十岁时,他发誓不读齐梁后之书,其为人也颇自负。据称他“通眉长爪,清瘦雅和”,工于诗,与沈曾植、郑孝胥、陈三立交往较多。词却非他所长,却也与词人夏孙桐、缪荃孙饮酒作词为乐。晚年他还加入晚清簃诗社,为徐世昌编纂《清诗汇》,即使在徐世昌面前,他也名士气依旧不改,言谈多有冲撞,幸徐世昌大人大量,不以为意。秦树声与人闲谈,其狂言颇多,如:“大江以南,无一人能提笔为文者,湘绮(王闿运)可算半个。” 对于自己的学问和书法,他自评“散文不俗不乱而已,骈文则突过六朝” ,“虞(虞世南)、褚(褚遂良)伏吾腕底”。据称,民国时学者贺孔才曾向秦树声学习书法。

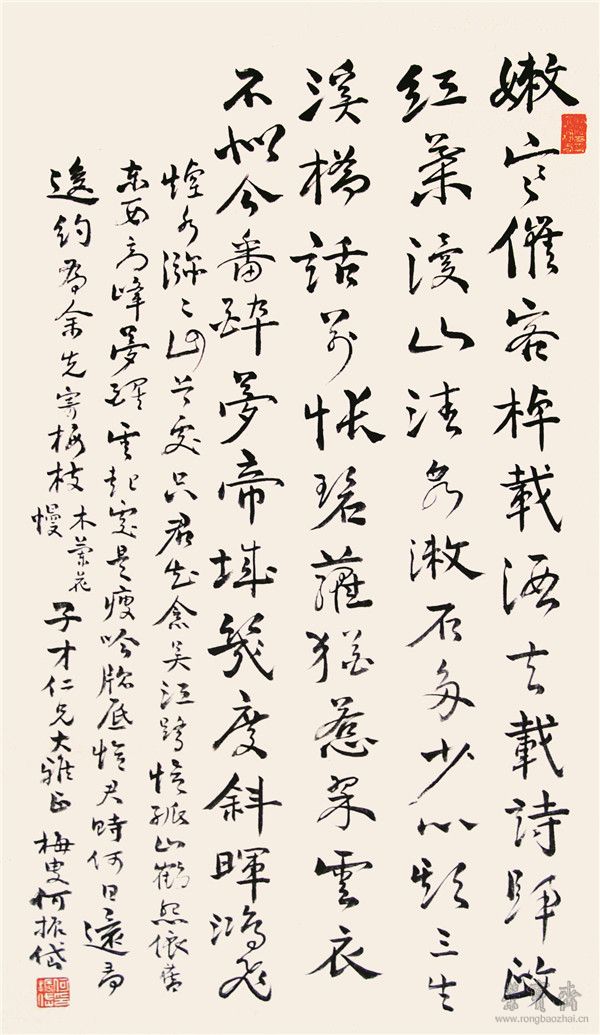

秦树声书札

秦树声书札

自古名士狂生的书法,许多是自吹自擂,秦树声的书法却写得很不错,如他所说“虞(虞世南)、褚(褚遂良)伏吾腕底”也是一种客观的自评。据笔者分析这源于他较高的眼界,秦树声常年与沈曾植、郑孝胥、陈三立、夏孙桐、缪荃孙等文人为友,又经过科举“馆阁体”的训练,书法水平自然不会太低,加之他诗才佳,汪辟疆在《光宣诗坛点将录》中将他比作地暗星锦鲍子杨林,评其人云:“尘根所触,香味溢襟袖,更参之扬马以振其采;寻之《庄》《骚》以婉其情;根之于经子以丰其骨,自负其文甚至。诗乃余事,然书味外溢,真气内充。中州诗人,右衡为冠。”他晚年对自己的书法更为自负,常自榜门联云,“四壁图书生葬我,千秋孤寄冷看人”。然秦树声也并非全然目中无人,当他见到晚辈张伯英的书法时,曾即惊叹道:“此何人?都中无是手也。”张伯英祖父卓堂先生(张达)赞之曰:“彭城书派固如是也。”可见他也是爱惜人才的。从秦树声书法来看,应基本上是取法帖学,未涉猎碑版,虽其友人沈曾植、郑孝胥均为碑帖融合之大家,秦树声似乎相对保守,坚守帖学,以能书虞褚为自足。其楷书面貌和名士赵世骏略为相似,二人性格也相去不远,但秦树声楷书较赵为刚劲有力,大约是从虞世南《孔子庙堂碑》中所得。自古以来,《孔子庙堂碑》以“秀润凝远,扑人眉宇”而为世人所称,但却临习不易,其难处在于能从艳丽中得唐人风韵,而秦树声却能驾驭此碑,从中汲取营养,将虞世南《孔子庙堂碑》与褚遂良《雁塔圣教序》相结合,将二者融合得巧妙灵动,超然脱俗。时人杜慕堂评其书云“苍老古朴,意态奇变,是直欲抉院体之樊篱而登入古之作者”,但客观地讲,秦树声思想趋于守旧,对碑派书法涉猎较少,因此其书法面貌在名家辈出的清末民初书坛并不突显,难怪时人也说他“自夸其书,而实不足名家”。除楷书外,秦树声的行草书亦有存世,其行草书应取法“二王”、赵孟、董其昌一路帖学正统书法,但面貌不如其楷书突出,然功底扎实,用笔空灵,与同时期帖学书家作品相比,也毫无逊色。若谈他的书法,似乎不如其诗学成就高,但在民国时期的北京书坛,秦树声名气亦不小,这也可能源于其为人太过清高自负令人难以忘怀之故。

(本文作者任职于首都博物馆)

(期刊责编:王可苡)

(网站责编:简 琼)

欢迎订阅《艺术品》2016年05月刊,订购电话:(010)63036971